半夏白術天麻湯加減聯合通督調神針法對后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)患者中醫證候積分的影響

封臻

鄭州市中醫院腦病一科 450007

后循環缺血性眩暈是一種常見的缺血性腦血管病,據相關統計數據顯示,約占缺血性腦血管病的20%[1-2]。其主要由椎-基底動脈系統血液循環障礙引起,以視物旋轉、惡心嘔吐、平衡障礙為主要表現,是腦梗死發作的高危因素。目前臨床主要采用鹽酸倍他司汀氯化鈉注射液,雖能有效緩解患者眩暈癥狀,但對部分患者效果欠佳。中醫認為,后循環缺血性眩暈患者以風、火、痰、虛、瘀為主要病因,其中痰濁上擾清竅型眩暈最為常見,治宜熄風消痰、活血通絡、生髓醒腦。半夏白術天麻湯出自《醫學心悟》,可燥濕化痰、平肝熄風;通督調神針法主要用于治療“竅閉神匿”的各種心、腦、神志病,可醒腦開竅,但二者聯合用于治療后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)患者的研究鮮少。基于此,本研究初次探究二者聯合的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年6 月至2019 年8 月本院后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)患者122 例,簡單隨機化法分為觀察組(n=61)、對照組(n=61)。觀察組男32例,女29例,年齡范圍40~65歲,年齡(50.34±4.28)歲;病程范圍0.5~7.2年,病程(4.13±1.35)年。對照組男33例,女28 例,年齡范圍40~66 歲,年齡(51.17±4.03)歲;病程范圍0.5~7.5 年,病程(4.45±1.18)年。兩組一般資料對比,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.2 選例標準(1)納入標準:符合后循環缺血性眩暈及痰濁上擾清竅型相關診斷標準[3-4];經臨床表現、CT、頭顱多普勒(TCD)檢查確診;知情本研究并簽署同意書。(2)排除標準:顱內占位、眼部疾病等引起的眩暈;腦梗死或腦出血;嚴重肝腎功能衰竭;對本研究藥物嚴重過敏。

1.3 方法 兩組均根據病情對癥給予控制血壓、血糖、血脂,改善心肌供血等常規治療。對照組予以鹽酸倍他司汀氯化鈉注射液(吉林省長源藥業有限公司,國藥準字H22025342),靜滴,500 ml/次,1次/d。觀察組在對照組基礎上予以半夏白術天麻湯加減聯合通督調神針法。(1)半夏白術天麻湯組方:白術20 g、半夏10 g、天麻15 g、陳皮20 g、茯苓20 g、生姜10 g、大棗4 枚、炙甘草5 g,頭痛明顯者加牛膝15 g、川芎12 g,腎精虧虛者加熟地12 g、枸杞15 g、肉蓯蓉15 g,氣虛血瘀者加紅花12 g、桃仁12 g、黃芪15 g、黨參20 g。加500 ml 水煎至300 ml,1 劑/d,分早晚2 次服用。(2)通督調神針法:a 取穴:百會、上星、風池、膈俞、大椎、阿是穴、風府、供血。b 操作方法:穴位進行常規皮膚消毒,采用0.25 mm×25 mm 的一次性針灸針直刺風池、膈俞、大椎、阿是穴、風府、供血等穴位15~20 mm,重插輕提,上星、百會向后平刺15~20 mm,小幅度高頻捻轉30 s,以局部有酸脹感為度,邊捻邊提緩慢出針,上述穴位針刺得氣后留針30 min,1次/d。兩組均治療2周。

1.4 觀察指標(1)比較兩組療效。評估標準:TCD檢查正常,眩暈癥狀消失為治愈;TCD 檢查基本正常,眩暈程度及發作次數減少60%及以上為顯效;TCD 檢查有所改善,眩暈程度及發作次數減少不足60%為好轉;未達好轉、顯效及治愈標準為無效。好轉、顯效及治愈計入總有效。(2)比較兩組治療前、治療2 周后中醫證候積分,包括頭重如裹、嘔吐痰涎、胸悶作惡、視物旋轉4 項,根據嚴重程度分別記0~6 分,評分越高癥狀越嚴重。(3)比較兩組治療前、治療2 周后椎基底動脈收縮期峰值血流速度(Vs)。采用TCD 從枕旁窗監測患者基底動脈、左右椎動脈收縮期血流速度(Vs)。(4)比較兩組治療前、治療2 周后血管活性物質[血栓素B2(TXB2)、6-酮-前列腺素F1α(6-keto-PGF1α)]。以抗凝真空管取3 ml晨空腹靜脈血,離心(半徑12 cm,時間10 min,轉速4 000 r/min),分離取血漿,采用上海科華生物工程股份有限公司提供的放射免疫分析試劑盒測定。

1.5 統計學處理 采用SPSS22.0 統計分析軟件,計數資料以n(%)表示,兩組間比較采用χ2檢驗;符合正態分布的計量資料以(-x±s)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 療效 觀察組治愈20 例、顯效19 例,好轉17 例、無效5 例,對照組治愈11 例、顯效15 例,好轉21 例、無效14 例。觀察組總有效率91.80%(56/61)高于對照組77.05%(47/61)(χ2=5.050,P=0.025)。

2.2 中醫證候積分、椎基底動脈Vs 治療2 周后觀察組中醫證候積分低于對照組,椎基底動脈Vs 高于對照組(均P<0.05),見表1。

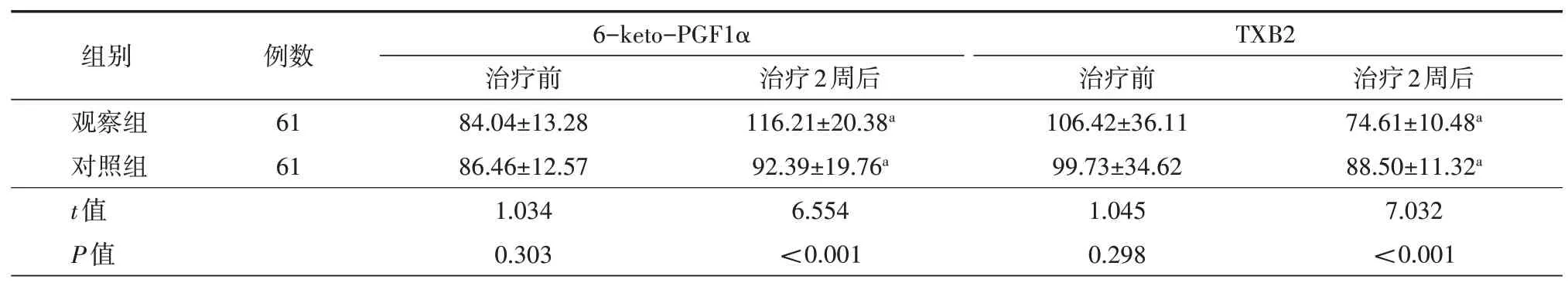

2.3 血漿6-keto-PGF1α、TXB2 水平 治療2 周后觀察組血漿6-keto-PGF1α 水平高于對照組,血漿TXB2 水平低于對照組(均P<0.05),見表2。

3 討論

后循環缺血性眩暈多發于中老年群體,患者因血管痙攣、血液動力學變化出現后循環缺血,導致椎基底動脈的血液供應不足,進而引發眩暈。其治療關鍵在于改善椎基底動脈血液供應,消除眩暈及其并發癥。鹽酸倍他司汀氯化鈉注射液對心血管、外周血管均能起到明顯擴張作用,尤其是對椎-基底動脈系統擴張效果最為顯著,能有效增加前庭系統血供量,但后循環缺血性眩暈發病機制復雜,單一用藥效果有效,仍需聯合其他方案治療,以提高治療效果。

孫思邀在《千金方》中首次提出“風熱痰致眩”的觀點,《丹溪心法·頭眩》有云“無痰不作眩,痰因火動”,中醫認為,后循環缺血性眩暈以氣、血、陰、陽虛為本,以風、火、痰、瘀為標,患者因痰濁上蒙清竅發為眩暈,因此“治痰為先”。半夏白術天麻湯中半夏、天麻為君藥,半夏燥濕化痰,降逆止嘔,天麻平肝熄風;白術、茯苓為臣藥,白術燥濕健脾,茯苓健脾、滲濕;陳皮為佐藥,理氣化痰,生姜、大棗和胃健脾;甘草調和諸藥,全方合用使風熄痰消,眩暈消除[5-6]。現代藥理研究表明,半夏能通過抑制中樞發揮止吐效果;天麻有效成分天麻素可擴張血管,改善腦血管應性,增加血流灌注,促進受損腦組織恢復,緩解眩暈癥狀;白術具有擴張血管、增加腦血流量等功效;茯苓多糖可有效提高機體免疫功能[7-8]。通督調神針法是中醫特色療法,臟腑功能活動均與督脈相關,大椎、風府、膈俞、上星、百會皆為督脈經穴,而督脈與任脈相接,針刺諸穴能貫通任督兩脈,開竅醒腦,達到標本兼治的效果。本研究將半夏白術天麻湯加減與通督調神針法聯合用于治療后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)患者,結果發現,總有效率高達91.80%,效果顯著,且能有效改善患者癥狀,增加椎基底動脈血流速度。

表1 兩組中醫證候積分、椎基底動脈Vs對比()

表1 兩組中醫證候積分、椎基底動脈Vs對比()

注:與同組治療前對比,aP<0.05

表2 兩組血漿6-keto-PGF1α、TXB2水平對比(,μg/L)

表2 兩組血漿6-keto-PGF1α、TXB2水平對比(,μg/L)

注:與同組治療前對比,aP<0.05

血管活性物質是反映椎基底動脈供血狀況的客觀指標,本研究檢測兩組血管活性物質,發現治療2 周后觀察組血漿6-keto-PGF1α 水平高于對照組,血漿TXB2 水平低于對照組。6-keto-PGF1α、TXB2是前列環素(PGI2)、TXA2穩定的代謝產物,后循環缺血性眩暈患者血管內皮功能受損,微血管收縮性增強,6-keto-PGF1α、TXB2 異常表達。半夏白術天麻湯的有效成分及通督調神針法均具有擴張血管、維持縮血管因子與舒血管因子平衡等作用,因此,可調節后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)患者血管活性物質水平,進而有效改善患者血管內皮細胞功能,但具體二者通過何種信號通路轉導調節6-keto-PGF1α、TXB2 水平仍需進一步深入探究。

綜上,半夏白術天麻湯加減聯合通督調神針法治療后循環缺血性眩暈(痰濁上擾清竅型)效果顯著,能有效改善患者癥狀,增加椎基底動脈血流速度,調節血管活性物質水平。

利益沖突:作者已申明文章無相關利益沖突。