新冠肺炎疫情下大學生精準就業的方式探索

——以中國礦業大學(北京)化學與環境工程學院為例

文/趙振凱 陳奐 何海斌

面對新冠肺炎疫情,近幾年的高校畢業生注定要成為直面特殊就業形勢的挑戰者,同時也是國家各項優惠措施的受益者,化“危”為“機”,做好“抗疫”期間的就業指導工作,是目前高校就業工作者迫在眉睫的任務。本文結合中國礦業大學(北京)化學與環境工程學院研究生的學科、專業及學生本人的情況,提出精準就業的新路徑、新模式,為疫情下的大學生就業帶來新思路。

一、大學生就業面臨的問題

(一)疫情對社會經濟的沖擊

新冠肺炎疫情暴發后,我國政府采取了強有力的控制措施,各地防控升級,受疫情影響的地區、企業出現延遲復工復產。延遲復工復產給許多民營企業帶來了相當大的壓力生存危機,企業面臨著房租、工資、水電等多種經濟損失。而在我國,民營企業貢獻了80%的就業崗位,相當體量的民營、中小企業出現生存危機,就業形勢短期出現惡化。在復工復產過程中,企業面臨資金緊張的問題,再加上由于疫情阻礙了勞動力的轉移,企業還面臨嚴重的招聘困難的狀況,這就加大了民營企業破產倒閉的風險[1]。國家經濟除了受國內疫情的影響,全球疫情的暴發也對中國的外貿、旅游、航空和其他行業產生了巨大的影響,導致工作崗位減少。中國國際貿易產值占中國GDP比重的近三分之一,涉及無數上、下游的相關產業,而與這些關聯的就業必然面臨著嚴峻的考驗[2]。

(二)疫情對學生心理的沖擊

受疫情的影響,學校學生可能會出現許多心理健康問題。一是學生由于心理素質還不夠成熟,面對疫情肆虐的新聞時,經常會產生擔憂、害怕的情緒,有時會過于焦慮以及過分擔心自己和家人身體健康,身體稍有不舒服,就會將癥狀與新冠肺炎聯系在一起;二是受疫情影響,學生擔心延期開學,而且高校畢業生的畢業設計缺少必要的實驗設備或材料,畢業論文缺乏導師的當面指導,與畢業相關的畢業實習不能如期進行,可能會導致畢業延期、就業推遲;三是疫情期間,高校嚴格管控學生進出校,學生大部分時間在校園內,減少了購物逛街、外出旅游、社會實踐等活動。社交缺少,容易導致學生孤僻疏離或過于沉迷線上社交,過分依賴電子產品,從而對學生身體和心理造成一定的沖擊[3]。

(三)高校畢業生人數屢創新高,就業方向出現偏離

2017年,我國高校畢業生人數為795萬人,到了2021年,高校畢業生人數將達到909萬人。我們在感慨2021屆畢業生是最多的一屆畢業生時,有關數據卻顯示:2022屆全國普通高校畢業生總規模將超過1000萬人,同比增加91萬。由于高校畢業生人數屢創新高,加上受疫情影響造成工作崗位減少,以及人們對未來的悲觀預測,“出國熱”逐漸降溫,考研、考博等成為熱門選擇,也間接地造成了未就業人數的不斷增加[4]。隨著國家經濟、教育和體制發展的需求,越來越多的人想提升自己的學歷、追求進入體制內。但也有一部分學生缺乏方向和目標,只是一味地選擇考公、考編,導致高校畢業生存在落選而就不了業等問題。

(四)線上招聘面臨的局限性

由于疫情的影響,線下人員不能聚集,無法正常開展傳統的線下招聘會,大量招聘會由線下轉為線上。“云指導”“云面試”優點突出,能遠程操作,解決人員不能到場的問題。但線上招聘也存在明顯的局限性:一是線上招聘不如線下的互動效果好,隔著屏幕沒有線下宣講時面對面沉浸其中的體驗感;二是大量企業由線下轉為線上,使更多的人接觸到招聘信息,一個崗位被海投,對個人來說,面對的競爭者更多,簡歷通過率減小;三是線上招聘信息容易出現虛假情況,投遞簡歷時如石沉大海無回音[5]。

(五)大學生執意“二戰”導致就業困境

隨著當今社會的發展,國民的教育水平不斷提高,本科學歷已經逐漸不能滿足學生的要求,繼續深造成為許多學生的首選。2021年碩士研究生全國報考人數為377萬人,與去年相比增加36萬人,但考研的錄取率只有30%,意味著將約有264萬人落榜。由于考研的競爭愈加激勵,使學生在網上復習時投入更多的時間和精力,從而導致他們沒有更多的精力去找工作,甚至一部分考研學生看到別人考研,自己也隨波逐流選擇考研,沒有明確的目標和方向,也不主動找工作。而落榜的學生由于找工作準備不充分,在家人的支持下,大部分學生會繼續選擇“二戰”。近年來,受疫情的影響,考研復試和錄取工作的時間一直推遲,這讓徘徊于工作和讀研的應屆畢業生更加為難。部分學生雖過了國家線,但無法調劑回本校,本人及家長由于沒有滿意的就業崗位,也不愿意降低學校標準,導致部分學生考研失敗,學生自身和家庭原因迫使學生堅持考研“二戰”,影響了就業質量。

二、促進大學生就業的路徑和措施

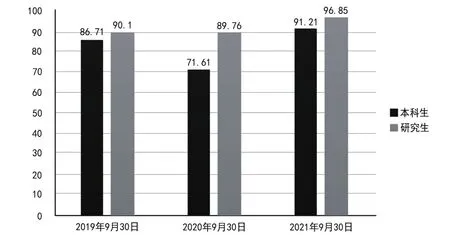

中國礦業大學(北京)化學與環境工程學院歷來都高度重視畢業生就業創業工作,充分結合學院定位和學生發展,在原有就業創業良好工作格局的基礎上,以“保目標、抓重點、促機制”為思路,精準施策,定向發力,促進學院就業創業工作不斷取得新的進展(見圖1)。

圖1 中國礦業大學(北京)化學與環境工程學院2019年~2021年同期就業率情況/%

(一)強化組織領導,聚心做好學生就業創業工作

中國礦業大學(北京)化學與環境工程學院成立以主管學生工作的副書記為主任、各年級輔導員為成員的就業創業工作室,多次召開工作會議,分析就業形勢、交流就業創業工作經驗、研討就業工作計劃;疫情期間,學院多次通過網絡會議制定戰略,科學部署,并按照“黨委副書記—輔導員—學生干部—學生”的四級聯報機制,詳細了解每一位畢業生的就業進展和思想狀況,及時傳達就業信息和就業政策,確保信息匯總研判到位、學生情況精準掌握到位;不定期召開導師、班主任座談會,交流學生思想狀況、匯報學生就業進展、研討就業方案、拓寬就業渠道;充分調動輔導員、導師、校友等各方資源和就業助理團等力量。

(二)以思想引領為核心,幫助畢業生樹立正確的就業觀

通過加強教育和引導幫助大學生樹立正確的擇業觀和就業觀。學院通過班級微信群、QQ群及時傳達習近平總書記關于疫情防控的重要指示精神,帶領學生領會精神、提高站位,宣傳從中央到學校的各項防控舉措,督促學生充分利用時間,做好畢業設計和求職面試、筆試準備,做到休假不休學。實施就業獎勵,宣傳重點單位,進行就業典型事跡宣講,充分發揮榜樣引領示范作用,大力宣傳各級部門就業創業政策。根據社會需求設定、調整擇業期望,用良好的求職心態主動就業,杜絕“有業不就”的現象,倡導在實踐中實現個人理想與為國家為社會做貢獻的有機結合,引導合理就業方向。積極引領大學生樹立國家責任意識,服務祖國建設與社會發展需求,鼓勵畢業生到基層、西部就業,持續做好征兵工作,圍繞“一帶一路”“長江經濟帶”“京津冀協同發展”鄉村振興戰略等,主動對接市場需求,給畢業生加入重點地區、重大工程、重大項目就業創造條件。

(三)以分類指導為抓手,做好精細化指導服務

學院運用“互聯網+就業”模式,多措并舉開展“求職戰疫”系列畢業生就業創業工作,最大限度地減少疫情影響。建立畢業生微信群、QQ群,分別設置了考研群、考研調劑群、考公群等各類群組,每日分享最新招聘信息,定時定量推送求職小貼士;建立就業信息臺賬,每周進行就業情況跟蹤,分專業設置“求職驛站”分類篩選發布各類相關信息,結合招聘單位需求,進行人崗匹配,向用人單位定向推薦,提高就業成功率;組織學生參加“簡歷大診斷”,為學生進行“一對一”修簡歷,并對學生簡歷投遞進度情況進行在線實時指導,開展在線面試技巧講座,增強學生求職技能。通過就業助理團反饋、電話訪談等方式掌握每一位畢業生的心理狀況和就業進展,提醒畢業生在家做好就業面試的準備和簡歷投遞等工作,適當范圍內開展電話模擬面試等活動,引導學生在家做積極求職的“高級宅”,同時對不同畢業生群體采取有針對性的服務舉措,推進就業創業工作精準化。

(四)以扶貧助困為重點,保障困難群體實現就業

為加強對重點畢業生群體(包括家庭經濟困難、少數民族、農村生源、湖北籍畢業生、就業困難畢業生等就業困難群體)的關注與幫扶,制作“一生一策”幫扶臺賬,建立完備的幫扶措施和跟蹤保障機制,采取優先提供就業信息、優先推薦工作崗位、個性化輔導、發放求職補貼等措施,充分保障困難群體學生的就業。開展“求職加油站”,利用微信語音的方式及時開展線上答疑,認真解答學生困惑,引導畢業生以堅定的信心、積極的心態、正確的擇業觀對待就業,抓住“秋招”黃金時機,積極行動,發揮就業主人翁精神。統籌學院創新創業、就業、心理等各種優勢資源,鼓勵引導重點困難群體自強自立、主動出擊,形成“學生—學校—單位”三方合力,為其畢業就業保駕護航。

(五)加大畢業生的就業引導和幫扶力度

不斷創新就業創業指導模式,構建豐富立體的職業輔導體系,綜合運用課程、咨詢、朋輩教育等方式指導學生擇業創業、成才報國。收集制作就業創業政策、重點企業、重點就業區域音視頻材料,加大宣傳力度,讓畢業生更直觀地了解就業環境,推進精細化指導服務;通過建立職業咨詢室和在線“一對一”咨詢服務,深入學生,以個性化需求為抓手,加強就業指導的針對性。要切實為用人單位和畢業生提供不間斷的就業服務,提升網絡招聘效果;積極梳理長期合作的用人單位,加強與用人單位的聯系,穩定原有就業崗位資源,積極開拓新的就業單位,持續關注離校未就業的畢業生的就業進展情況,對離校未就業的畢業生建立專門聯絡群組,摸清未就業畢業生的實際情況和就業意愿,通過及時發布就業信息、“一對一”對接工作機會、繼續為其提供就業創業指導和咨詢服務,不遺余力地幫助其順利實現就業。

(六)深挖就業市場,不斷完善學院就業信息庫

學院積極開拓就業市場,不斷拓寬就業渠道。一是鞏固傳統就業渠道,利用各方資源拓寬就業渠道。保持學院傳統優勢行業企業進校招聘基本穩定,繼續加強與學院專業相匹配的新能源、新材料、高新技術等重點企業合作,主動對接行業龍頭企業與重點單位。二是加強重點單位走訪調研工作,深入挖掘市場潛力。近幾年,學院積極推進用人單位走訪工作,學院副書記帶隊赴重點企業交流面試,主動了解畢業生與企業的適配性,進一步加強穩固可持續發展的就業市場合作關系。三是加強需求對接,積極邀請企業進校招聘。學院通過堅持不懈地市場開拓和優化服務質量工作,形成了行業地區廣泛、合作緊密、可持續發展的就業市場。邀請與學院專業相關企業入院開展“院—企”專場宣講會。近三年,畢業生院內招聘會數量連年增加,來院招聘企業數不斷增長,企業質量不斷提升,學生的就業率再創新高。

(七)抓學風促就業,努力提高就業率和升學率

在就業市場中,用人單位對學生篩選的要求往往會有兩方面:一個是綜合素養;另一個是專業素養。綜合素養包括思想道德修養、敬業精神、團隊合作精神等軟技能;專業素養一般是指學生的理論知識和專業技能。單一的專業素養已不能滿足用人單位對學生素質的需求。只有在良好的學風下,學生的綜合素養才能被培養起來。培養良好的學風還能促進學生的升學率,通過開展一系列的學風活動,增強學生學習的主動性和對知識持續探索的熱情,組織考研動員會,講解考研政策與注意事項,引導學生踴躍報考;充分利用本校資源,召開本校研究生的經驗交流會,邀請研究生進行專業課指導。考研成績公開后,第一時間核實并分析學生考研成績,主抓邊緣成績學生,幫助學生提早做好復試準備和調劑學校選擇模式,從而實現學生考研意向和考研成功率雙提高,以此促進就業質量提升。

三、結語

高校畢業生的就業是國家重大民生工程之一,在當前的疫情背景下,高校畢業生注定成為特殊就業形勢的挑戰者。盡管短期內我國的經濟將會受到疫情的沖擊,但我國經濟的發展長期向好的大趨勢不會改變。疫情過后,一些行業將會迎來更多、更大的歷史發展機遇,新的產業、新的業態以及新的技術還有新的職業等將不斷出現。大學生既是今天的求職者,也將是未來的生產者、創業者。高校就業工作者,應化“危”為“機”,在“抗疫”期間做好就業指導工作,不斷探索疫情特殊形勢下的就業新路徑和新模式,切實為高校畢業生的就業保駕護航。