古代陶器制作工藝簡述

劉溪堯

摘 要:我國光輝燦爛的文化藝術寶庫中,陶器是重要的組成部分。我國古代陶器是為滿足古代先民的日常生活所需而創造的器皿。陶器歷史悠久、內容豐富,集中體現著中華民族的審美愛好和文化特征。而從原始陶器造型的演變和發展中,我們得以窺探歷史長河中人類文明的一角。

關鍵詞:陶器;制作工藝

我國陶器一向以歷史悠久聞名于世。陶器的出現可以追溯到一萬多年以前的原始社會,在這漫長的歲月中,先民們用自己的智慧和辛勤的勞動創造了無數技藝精湛、美觀實用的陶器,其中包括為數不少的各個時代的代表器物,這些器物遺留了下來,保存至今,成為我國文化寶庫中的一宗巨大財富。

距今幾千年前的新石器時代早期,生活在遼闊華夏大地的古代先民就已經掌握了精湛的制陶技術。制作的這些陶器不僅滿足了日常生活的需求,同時也在器型審美特征及藝術品位上有著自己獨特的文化特色。

原始社會早期的陶器,制作工藝雖比較原始,但就其造型和裝飾藝術來看,卻代表了當時當地的陶器制作水平,反映了當時先民的生活狀態。那么,這些陶器在最初是如何被制作出來的?要經過何種工藝才能呈現出今天或古樸醇厚或寫意生動的形態?筆者由本文來探索其中的奧秘。

1 陶器的產生

在遠古時期,隨著生產力的發展,古代先民漸漸學會了使用水和火,飲食習慣也經歷了從生食到熟食的飛躍,陶器也因此應運而生。

1.1 陶器產生的條件

在今天看來,制作陶器是件極其簡單的事,但在當時卻是一項偉大的創舉,也是人類歷史上一件劃時代的大事。新石器時代原始社會生產力的發展,為陶器的產生提供了成熟的客觀條件。

第一,新石器時代的農業和畜牧業有了初步的發展。在這種情況下,先民們有了比較穩定且豐富的食物來源。人們對于烹煮、盛放、儲存食物的器皿的需求也逐漸增多,社會生活提出的各種客觀要求是陶器出現的必要因素之一。

第二,初步定居的生活方式給陶器的發展帶來了可能。早期的陶器容易破碎,到處遷徙游牧的先民不可能大量使用陶器,而實現定居生活以后,才有可能分出人力來專門從事生產過程相當復雜、生產時間相對長的陶器制作。

1.2 陶器的作用

陶器出現以后,先民們飲食條件才逐漸得以改善。陶器不僅可以用作炊具烹煮各種食物,使人們獲得容易消化、味道鮮美的熟食,還可以用作儲存器把剩余的食物保存起來,又可以用來汲水、運水,原始先民們的生活因而獲得了很大的改善。

2 陶器的種類

陶器是用陶土,即單一或多種混合的無機鹽做原料,經過人們的加工成型、高溫焙燒而成的各種器皿。以我們今天日常所用細陶為例,吸水性一般為8%—10%,原料的化學組成中鹽基成分為0.97%,中性成分為29.12%,酸性成分為69.91%。抗壓極限強度每平方厘米為200—400千克,抗彎極限強度每平方厘米為150—200千克。

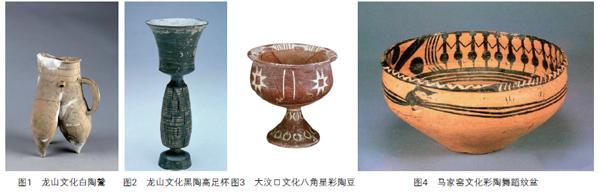

依據不同方式,陶器的分類也不盡相同(圖1~圖4)。

以裝飾來區分,有素面陶、彩陶、彩繪陶和釉陶等品種。而根據顏色來分,泥質陶又可以分為灰陶、紅陶、黑陶或褐陶。通常情況下,陶器是以質地區分,主要分粗陶和細陶兩種。

粗陶所選用的陶土選擇不精、搗碎不細,淘洗得不細或者根本不淘洗,泥料中摻有砂礫、貝殼末等雜質,因此也稱為“夾砂陶”。這種陶質受高溫燒烤不會破裂,具備良好的耐熱性能,且質地堅硬,不足之處是質脆容易破損,適宜作一般炊具。

細陶又稱為“泥質陶”,陶土選擇則比較嚴格,細致搗碎,充分淘洗,泥料較純。經過較好的捏練和陳腐等工序處理,泥料的微粒獲得較多的膠質薄膜,有良好的可塑性,也因此泥質陶比夾砂陶在器物種類上要豐富得多。

3 陶器的制作

陶器發明以后便一直和古代先民們的生活緊密地聯系在了一起,陶器生產不斷增多,制陶工藝也由簡單到復雜,由低級到高級,日趨進步。

中國古代的制陶工藝十分復雜。宋應星在《天工開物·陶埏》中說:“一坯工力,過手七十二,方克成器”。概括來說,古陶的制作大致可以分為三個工藝過程:①原料的選擇和加工;②成型和修飾;③加熱焙燒。

3.1 原料的選擇和加工

制作陶器的陶土是一種天然泥土。在選用時有一定的要求,不能含砂太多,含砂多的泥土松散性過大,作陶坯時不易黏合成型,經窯火一燒更容易松散。但也不能用含砂過少,或純粹不含砂質、組織太致密的膠質黏土,膠質黏土加水后會變為糨糊一樣的質感,干燥后又像石頭一樣板結,土質過硬,密度過大,受熱容易破裂。

燒制陶器必須選擇合用的黏土來做原料。我國原始社會新石器時代所用的陶土原料中含鐵量很高,并非采自含腐殖質較多的地表土,而是來源于更深地層的黑土、黃黏土和河谷中的沉積土。

陶土選定后,還須進行加工。陶土的黏性太強或太弱都不利于燒制,這時候便需要加進去一些石英、長石和砂巖粉末,也可用草灰、蚌殼末等,以改進陶土的成型性能,保證陶坯在受高溫焙燒時不開裂、不變形,提高陶器制成的成品率。

3.2 陶器坯體的成型和修飾

原料配制和加工以后就進入制造坯體的階段。初時,人們只會用手捏成一些簡單的實用器物。其后,逐漸摸索出一種新的手工成型方法,即泥條盤筑法(圖5、圖6)。

在我國新石器時代各文化類型的陶器中,泥條盤筑法最常見。泥條盤筑法是先將泥料捏成泥條,然后一手拿石球墊在里壁,另一手拿著泥條由底部螺旋式盤繞而上,一直盤繞到口沿,做成陶坯的雛形。

陶器坯體成型之后,下一步就是修飾。修飾的工序可以分為以下幾個步驟:

①濕手抹平:這是制陶過程中的第一個修飾手段,從作坯開始就要不斷用手蘸水往泥坯上抹,使坯面不致過早因干燥而開裂,同時使坯體表面光平并抹去接合縫,填補毛坯空隙。

②拍印:濕手抹平以后,雖然能使器物表面平整光滑,但沒有光澤,整體也不夠結實,因此還要拍打。一般用木板做拍也有用繩纏繞于拍上,用拍在坯體上拍擊。分段做成的器物還要粘接在一起,粘接工作也在修飾過程中完成。

③磨光:成型的毛坯稍干后,有的不夠規整,有的會留下泥條痕跡,需要再進行磨光。在毛坯半干時,制陶者用鵝卵石在器物表面進行打磨,使高低不平的坯體表面填平補齊,同時還能增加器物表面光澤。

④彩繪:彩陶是在焙燒以前上彩作畫的。彩繪的顏色有黑、赭紅和白等幾種色彩,彩繪陶不僅有優美的造型,而且有動物、植物、編織物等富麗的裝飾花紋。

3.3 加熱焙燒

在制陶過程中,完成坯體成型和修飾之后的器物還只能算半成品。要使之成為陶器,尚需焙燒。新石器時代陶器的燒成溫度在800—900攝氏度,最高不超過1050攝氏度。

陶器燒制水平的高低取決于人們對火候的掌握和控制。陶器出現伊始,燒制方法較為原始,可能是在露天架火焙燒。時至今日,我們仍可以見到云南瓦族人露天燒制陶器,他們把晾干的陶坯堆放在村外的干地上,大型器物在下面,中、小器物在上面,各坯之間留有空隙,將木柴搭在陶坯的周圍燃燒約三小時,陶器就燒成了。陶器燒成以后,燒陶的地方照常翻地播種,不會留下任何燒火的痕跡。

目前我們所能見到的出土陶器,大部分都是在陶窯內燒成的。新石器時代的陶窯主要有橫穴式窯和豎穴式窯兩種(圖7、圖8),窯址發現也較多,最早的陶窯是公元前五千年的河南裴李崗橫穴式陶窯。比較典型的有分布在陜西西安半坡、鳳縣,河南陜縣廟底溝、三門峽三里橋,河北邯鄲澗溝的仰韶文化和龍山文化時期的陶窯。

早期陶窯多由火口、火膛、火道、窯室和窯箅五個部分組成。這種陶窯容量一般較小,每次只燒大、小陶器五、六件,但溫度均勻,從發現的陶器來看,陶色基本一致,水平已經相當高了。

參考文獻

[1]葉喆民.中國陶瓷史[M].北京:生活·讀書·新知三聯店.2006.

[2]李湘生.試析仰韶文化彩陶的泥料、制作工藝、輪繪技術和藝術[J].中原文物.1984(1):53-59.

[3]林聲.云南傣族制陶術調查[J].考古.1965(12):645-653,12-14.