武漢地區志留系墳頭組石灰巖工程特性研究

朱帆濟,劉亞洲,鄧青軍

(武漢市政工程設計研究院有限責任公司,湖北 武漢 430023)

0 引言

揚子區內志留系以淺海-濱海相碎屑巖和灰巖沉積為主,生物群豐富,下統下部為筆石頁巖相,下統上部、中上統一般為介殼相[1]。武漢市位于揚子準地臺北部、秦嶺地槽東段南部,區內志留系地層主要為墳頭組碎屑巖。志留系地層在武漢地區分布較廣,呈近東西向帶狀分布于中部美娘山、洪山、喻家山、磨山、鼓架山、白滸山一線和南部大軍山、八分山、龍泉山一線,形成殘丘-低丘地貌,在地表出露較多墳頭組地層,一般與泥盆系相伴產出,二者差異風化明顯,志留系在第四系掩蓋下常組成背斜核部地層。墳頭組上部為黃綠、灰黃色泥質粉砂巖或粉砂質泥巖夾細砂巖,下部為黃綠、綠灰色等厚層細粒砂巖,局部為巖屑石英砂巖與粉砂質泥巖相間或呈互層,具有自下而上由粗變細的規律,大環境表現為海退序列的沉積[2]。

墳頭組化石組合特征、構造作用、沉積相與古環境研究一直是學界關注的問題[3-9],根據三葉蟲組合面貌,林天瑞[3]認為南京地區墳頭組時代應定為中志留系;陳旭等[10]認為西南秀山組、蘇皖墳頭組及鄂西紗帽組等均為下志留系;席與華[4]記述了蘇皖地區墳頭組腹足類11屬12種,提出應將墳頭組時代定為早志留系;綜合分析薄片鑒定、黏土礦物差熱對比及X射線衍射結果等,李德平等[9]總結了中志留系墳頭組沉積相和古環境特征;底棲生物群落的變化反映出早志留系上揚子區經歷了4次海平面升降[11],海平面升降變化曲線可用于對比早志留系時代巖石地層單位;戎嘉余等[12]對志留系綜合地層及時間框架進行了總結,并提出了今后研究突破方向。

武漢地區墳頭組地層以泥質粉砂巖、粉砂巖、粉砂質泥巖為主,至今未見其他巖性報道。根據區域內鐵箕山化石組合面貌,縱瑞文等[5]提出武漢地區墳頭組地層所屬地質時代應定為早志留系晚期。目前,對武漢地區志留系的研究較少,因此,根據工程勘察資料,通過室內巖芯觀察描述及薄片鑒定結果,對武漢地區志留系墳頭組石灰巖特性進行研究。

1 石灰巖特性

1.1 基本特性

進行武漢市地鐵4號線孟家鋪站工程地質勘察時,首次在志留系巖層中發現灰色石灰巖。石灰巖呈夾層狀,局部未揭露。鉆孔所見最大層厚12.50m,帶寬10~60m。石灰巖位于鍋頂山~王家店褶皺倒轉背斜的核部,該背斜西起蔡甸北,向東經鍋頂山南、武昌大東門、華中科技大學至王家店,長約55km,寬約24km,核部為志留系,兩翼為泥盆系、三疊系巖層。

巖礦鑒定結果表明,該地區石灰巖包括亮晶膠結生物碎屑石灰巖、泥晶生物碎屑石灰巖等,巖石生物碎片分選性差,保存程度為中等~差,其中07-3號巖樣為亮晶膠結生物碎屑石灰巖,主要成分為生物碎屑(含量約85%)及亮晶方解石(含量約15%),生物碎屑主要為棘皮碎片(含量約55%)、珊瑚碎片(含量約10%)、包粒狀海綿碎片(含量約10%)及其他碎片和包粒(含量約10%);08-2號巖樣為泥晶生物碎屑石灰巖,主要成分為生物碎屑(含量約61%)、陸源碎屑物沉積物(含量約36%)及粉晶方解石(含量約3%),生物碎屑主要為珊瑚單體(含量約40%)、棘皮碎片(含量約15%)及腕足碎片和介形蟲(含量約6%),陸源碎屑物主要為泥質(含量約30%)、石英(含量約3%)及絹云母(含量約3%);08-3號巖樣為泥晶生物碎屑石灰巖,主要成分為生物碎屑(含量約55%)、陸源碎屑物沉積物(含量約40%)及粉晶方解石(含量約5%),生物碎屑主要為珊瑚碎片(含量約50%)及棘皮碎片(含量約5%),陸源碎屑物為泥質(含量約25%)、石英(含量約10%)及絹云母(含量約5%)。

石灰巖中包含珊瑚、棘皮及包粒狀海綿等化石,為濱淺海相生物,且碎屑磨損嚴重,為準原地堆積,生物群豐富。膠結生物碎屑石灰巖中碎屑磨圓度較低,為水動力條件較強的濱淺海沉積環境。生屑-珊瑚泥灰巖中泥質含量明顯偏高,沉積水動力較弱,多為低能淺灘堆積環境。石灰巖夾層層厚均較小,反映出了在陸棚大環境下的短時期濱淺海沉積,粉砂巖-石灰巖-粉砂巖沉積序列反映出了海退時期短暫的海侵作用。石灰巖抗壓強度普遍較高,部分巖樣抗壓強度>60MPa,工程特性明顯不同于同層位泥巖與粉砂巖。明確石灰巖分布情況與工程特性,對基坑開挖、樁基成孔、盾構機選型和刀盤配置均具有一定指導意義。

1.2 所屬地質時代

武漢市軌道交通1號線徑河延伸線工程地質勘探揭露了志留系墳頭組筆石化石,鉆孔所見最大層厚11.00m,化石位于漢口~新界復式背斜的核部,該背斜北起柏泉-北湖,南至吳家山-新店,東西長約50km,寬6~12km。東湖以西為漢口~東湖倒轉背斜,背斜開闊,核部為志留系,兩翼為泥盆系、二疊系巖層。

巖礦鑒定結果表明,本次勘探共發現以下類型筆石化石:①單筆石 由1個筆石枝組成,筆石枝直或微彎曲,筆石枝上僅有1列胞管,胞管口部向外彎曲,呈鉤狀。②耙筆石 由1個筆石枝組成,筆石枝纖細并明顯彎曲,呈卷曲狀。筆石枝上僅有1列胞管,著生在彎曲筆石枝外凸側,胞管呈線形,長約3mm,胞管間距約1mm。各胞管彼此孤立,與筆石枝軸部近于垂直。③雕筆石 筆石體由2列胞管攀合而成,胞管呈直管狀。

筆石化石豐富,其中單筆石最豐富,其次為耙筆石,最后為雕筆石。單筆石所屬地質時代為早志留系至早泥盆系,耙筆石所屬地質時代為早志留系,雕筆石所屬地質時代為早奧陶系至早志留系。經綜合分析,建議將武漢地區墳頭組地層所屬地質時代定為早志留系。

1.3 工程特性

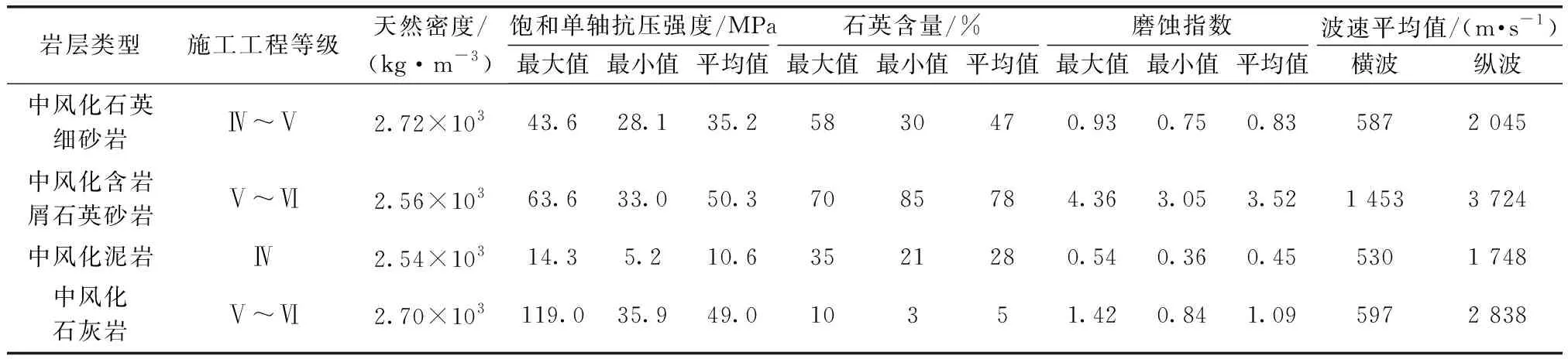

對武漢地區志留系泥巖、石灰巖等工程特性進行總結,如表1所示。由表1可知,中風化石英細砂巖多為較軟~較硬巖,飽和單軸抗壓強度一般高于泥巖及粉砂巖,最大值為43.6MPa,磨蝕指數為0.75~0.93,平均值為0.83;中風化含巖屑石英砂巖為較硬~堅硬巖,飽和單軸抗壓強度最大值為63.6MPa,磨蝕指數為3.05~4.36,平均值為3.52;中風化泥巖為軟巖,飽和單軸抗壓強度最大值為14.3MPa,磨蝕指數為0.36~0.54,平均值為0.45;中風化石灰巖為較硬~堅硬巖,飽和單軸抗壓強度最大值為119.0MPa,磨蝕指數為0.84~1.42,平均值為1.09;中風化石灰巖磨蝕指數約為中風化泥巖的2倍,而飽和單軸抗壓強度為中風化泥巖的5~8倍。需對志留系地層進行準確定名與層位劃分,以為工程施工提供參考。

表1 巖石工程特性

2 工程應用

2.1 兩湖隧道工程

兩湖隧道工程北起秦園路和二環線東湖路,下穿東湖后在卓刀泉北路合并,南行依次下穿珞瑜路、雄楚大街和南湖,止于三環線,隧道主線全長19.25km。采用盾構法施工,隧道洞徑15.5m,主線隧道段(K8+120.000—K8+880.000)下穿珞瑜路及卓刀泉南路,該標段場地沿線正交穿過龍陽湖~王家店倒轉背斜。線路起點處為志留系泥巖,向南延伸至卓刀泉寺后漸變為泥盆系砂巖及石炭系石灰巖,沿線巖性種類較多。

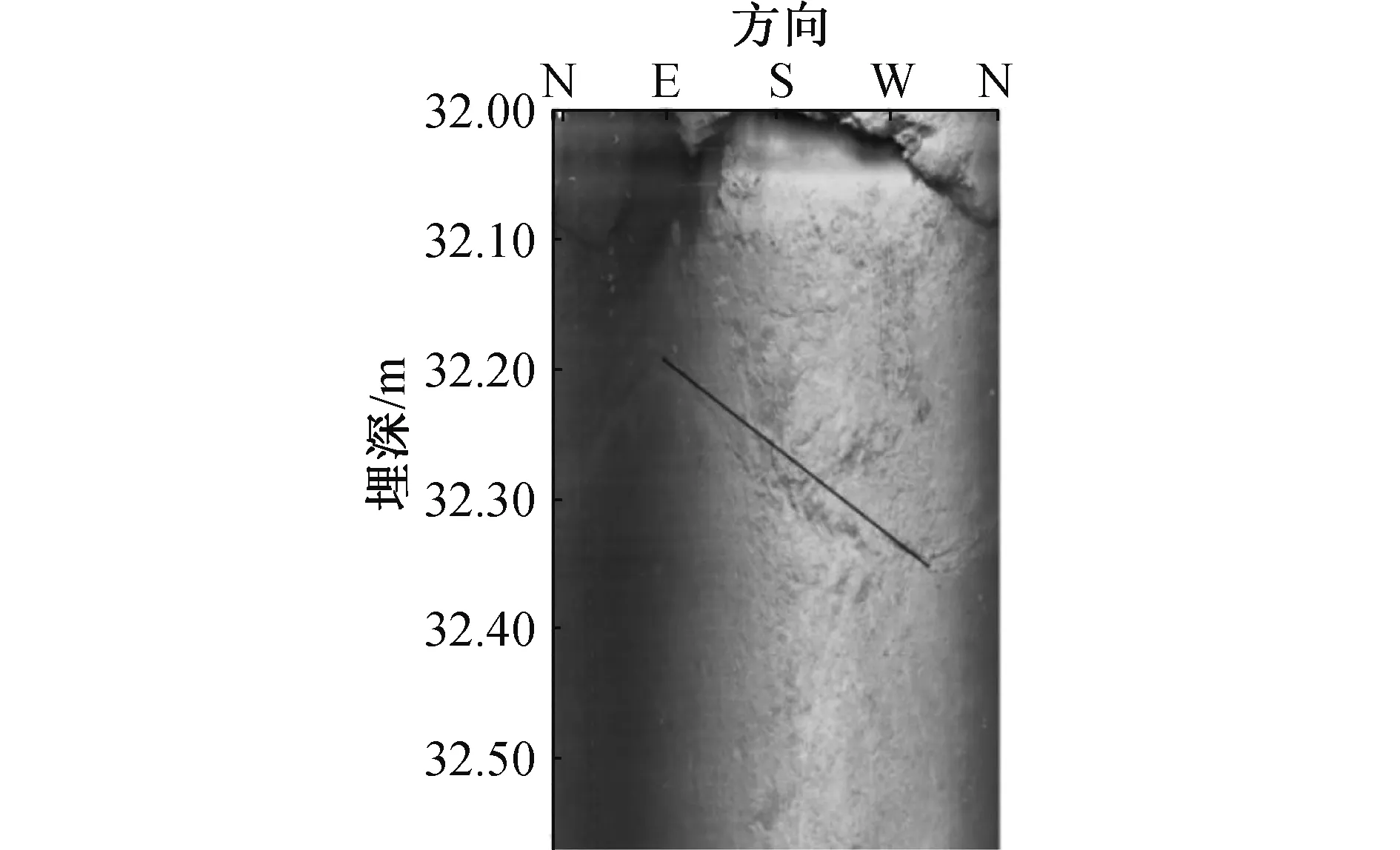

根據隧道走向,結合石灰巖分布規律,初步判定志留系泥巖中靠近泥盆系砂巖連接處可能發育石灰巖地層,其產狀較陡,層厚較小,巖性較硬。實際勘察過程中,在靠近卓刀泉立交北側布置方格網狀勘探孔(孔深50~60m),以驗證石灰巖分布規律。勘察結果顯示,志留系中分布灰色~灰黑色石灰巖,鉆孔所見最大層厚19.30m,石灰巖呈夾層狀,局部未揭露。孔內電視測試結果表明,石灰巖產狀為303°∠61.32°,如圖1所示。

圖1 孔內電視測試結果

巖礦鑒定結果表明,生物碎屑亮晶石灰巖中生物碎屑含量約50%,主要為三葉蟲碎片,較小粒徑為0.2~0.5mm,較大粒徑為0.5~3.5mm,發育玻纖結構;其次為海百合碎片,粒徑以0.5~1.0mm為主,較大粒徑為1.0~3.0mm,發育單晶結構;再次為雙殼碎片,粒徑以0.1~0.3mm為主,發育多晶結構。生物碎片分選較差,保存程度為中等~差。

2.2 地鐵8號線工程

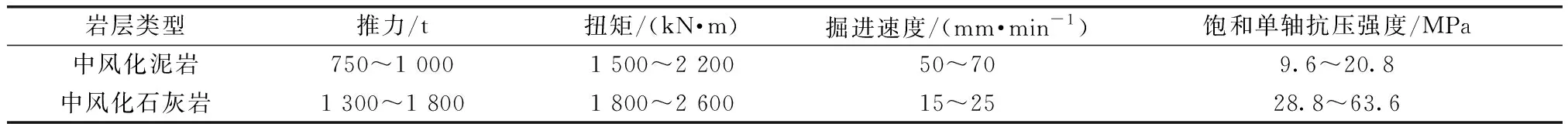

武漢地鐵8號線工程縱向穿過鍋頂山~王家店倒轉背斜核部,盾構主要穿越地層為志留系泥巖,局部為中風化石灰巖,掘進參數如表2所示。由表2可知,盾構機在中風化泥巖中的平均掘進速度約為60mm/min,而在中風化石灰巖中的平均掘進速度約為20mm/min,掘進速度差異較大。因此,設計單位與施工單位應充分考慮泥巖中石灰巖夾層對盾構機掘進速度的影響,應根據巖石產狀、厚度、堅硬程度和裂隙發育情況,綜合選擇施工工藝,以提高施工效率,確保施工安全。

表2 掘進參數

3 結語

對武漢地區志留系墳頭組石灰巖工程特性進行研究,得出以下結論。

1)墳頭組發育灰色~灰黑色石灰巖夾層,石灰巖中未見溶溝、溶槽等,溶蝕現象不發育,含較多生物碎屑,如三葉蟲、海百合、雙殼類、珊瑚及棘皮等,屬較硬~堅硬巖。

2)在墳頭組泥巖中首次發現筆石化石分布,石灰巖的揭露豐富了武漢地區志留系墳頭組基巖種類與層序關系,對地質填圖具有一定借鑒作用,為地層組合與沉積環境對比提供了新依據,也為鄰近地區基巖研究提供參考。根據筆石種類與形態特征,建議將墳頭組所屬地質時代劃分為早志留系。

3)對墳頭組石灰巖及伴生的石英細砂巖和含巖屑石英砂巖工程特性進行總結,可用于指導施工。需對志留系地層進行準確定名與層位劃分,對于基坑開挖、樁基成孔、盾構機選型、刀盤配置和掘進等具有一定指導意義。