鄰近歷史建筑的復雜地下空間改擴建施工技術*

湯永凈,于 品

(1.同濟大學浙江學院,浙江 嘉興 314051; 2.同濟大學土木工程學院,上海 200092)

1 工程概況

倫敦市地鐵銀禧線在威斯敏斯特區域與現有的已運營線路District and Circle Line(D&CL)形成交匯換乘,而現有的D&CL車站無法滿足換乘站的使用條件,需重新規劃車站的售票廳及換乘通道等設施,對車站進行改擴建工作。同時,車站位于倫敦的政治中心,該地段規劃建設議會大廈二期。建設者提出將車站改擴建與擬建的議會大樓二期工程相結合,將新車站規劃在議會大樓二期的正下方,并作為議會大廈二期的基礎。

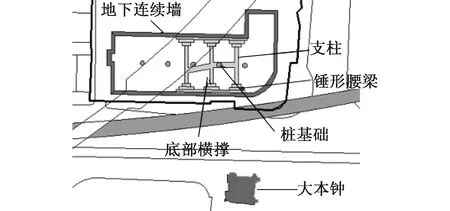

為保證車站的開放性與安全性,擴建后的新車站地下部分由淺埋地下室和深箱結構組合。深箱基礎長74m、寬28m。銀禧線2個方向的站臺隧道(7m內徑)則豎向堆疊于車站深箱結構南側,深度為布里奇街水平面下方30m和21m[1],如圖1所示。擴建的深箱結構南側與大本鐘最近距離僅34m。

圖1 車站改擴建布局

車站改擴建過程中主要使用明挖法施作深箱結構,需鑿除擴建范圍內D&CL下方的基礎。由于D&CL是倫敦市軌道交通的大動脈,客流量巨大,車站改擴建過程中不能影響線路的正常運營,需在施工前重新支承現有線路的基礎。這給車站改擴建工作帶來極大挑戰。此外,施工區域鄰近大本鐘及重要的管線設施,需嚴格控制深箱結構及隧道施工所引起的地面位移。施工期間,建設方采用基礎托換的方式確保在深箱結構施工過程中D&CL線路的正常運營;選用補償注漿技術,在完成車站改擴建工程的同時,有效保護了鄰近的歷史建筑大本鐘。

2 D&CL線路的基礎托換

近年來,隨著國內對地下空間的大力開發,緊鄰建筑物及構筑物的地下工程項目愈發多見,給設計和施工帶來諸多挑戰。基礎托換技術通過對既有建筑物的基礎進行加固和替換,有效提高建筑物基礎的強度,增強建筑物抵抗不均勻沉降的能力,從而將周邊地下工程施工對建筑物造成的沉降和傾斜等影響降至允許范圍內[2-5]。

D&CL車站已建造100余年,基礎建立在倒磚拱砌體上的重力式砌體擋土墻上,車站采用明挖法施工。由于車站改擴建施工不得影響D&CL線路正常運營,在開挖前通過托換技術臨時支撐D&CL線路,以便其在深箱結構開挖區域的上方能正常運營。

項目中通過采用1 390mm厚的支撐板及其兩側搭接在南北側地下連續墻上的邊梁組成的結構體系來托換D&CL線路的原有基礎(見圖2)。邊梁在跨中部位由直徑3m樁支承,從而有效地為原D&CL車站提供支撐。施作支撐板時,D&CL線路下方的地下連續墻尚未施工,故在支撐板下方布設長6m的φ300mm連續小型樁,在箱體開挖的初始階段作為對支撐板的支撐。

圖2 現有車站基礎托換平面

基礎托換的具體施工方法如下[6]:①在線路非運營時段,移除現有的軌道和道砟,在倒磚拱層安裝縱梁,恢復軌道;架設腳手架作為臨時站臺。軌道和臨時站臺通過螺栓與縱梁連接,此時站臺和軌道的荷載經由縱梁傳遞至下方磚拱層;②沿D&CL方向分段設置托換施工區(見圖3),在托換區內的軌道和臨時站臺下方挖施工槽,并施作部分支撐板;③在支撐板處設置橫梁對新安放的縱梁進行支撐,此時對縱梁的支承從原有的倒磚拱基礎轉移至支撐板;④開挖托換施工區之間的剩余區域,并施作支撐板的剩余部分,從而將深箱結構上部的D&CL軌道及臨時站臺的基礎托換到支撐板上;⑤施作支撐板的邊梁。

圖3 現有車站基礎托換剖面示意

完成基礎托換后,即可鑿除原有的倒磚拱基礎并進行下方深箱結構的開挖。深箱結構施工時,建立變形監測系統,在不中斷地鐵運行的條件下監測軌道開挖過程中的沉降,在停運時段可及時調整軌道位置,確保D&CL線路的安全運營。

3 大本鐘保護措施

3.1 底部橫撐

深箱結構采用地下連續墻和內支撐圍護方案。為確保大本鐘的安全,在深箱結構開挖前,創造性地在深箱結構地下連續墻底部設置橫撐(見圖4),使得整個深箱結構開挖過程中有效減小和控制地下連續墻的側向位移,因而降低對大本鐘的不利影響,預計可減少大本鐘處的地面位移達33%。

圖4 深箱結構底部橫撐

利用深箱結構的工程樁作為豎井,在設定位置用頂管法施作水平向的施工管道,進而在施工管道中施作橫撐。在深箱結構開挖前,將φ3m樁視作豎井,穿過豎井到達橫撐所在水平面,向東西方向施作2條施工管道,到達3根底部橫撐的位置后依次施作3條南北方向的施工管道,在管道內通過預制混凝土與現澆的方法制作φ1 770mm 支撐以及 1 800mm 厚的錘形腰梁,組成底部橫撐,如圖4所示。每個支撐內部安裝5對液壓水平千斤頂,總頂力為7 640kN。地面控制室通過液壓軟管連接底部橫撐的千斤頂,并根據地下連續墻位移監測情況調整底部橫撐的頂力,從而更好地控制地下連續墻位移。

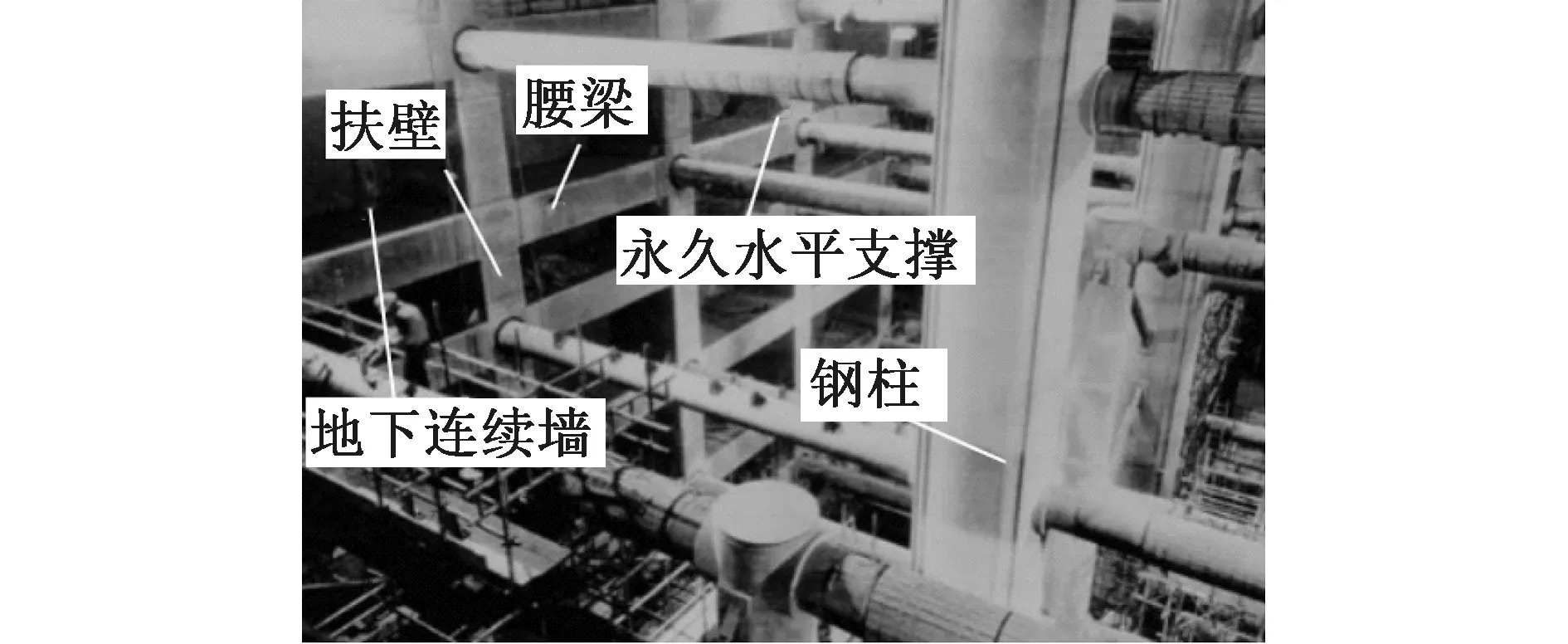

3.2 深箱結構逆作法施作

項目建設初期,對順作法及逆作法進行了對比分析。如采用順作法施工方案,深箱結構開挖過程中需架設58個臨時支撐,待底板澆筑完成后由下往上安裝永久的水平支撐,工序較為繁瑣,且臨時支撐的存在會影響下部區域開挖及水平支撐的安裝。而采用逆作法施工,可同時建造橫向腰梁和豎向扶壁并安裝水平支撐,此時箱形結構的內部支撐主要由兩端的永久板和中間的永久水平支撐組成。更為重要的是,逆作法施工有利于基坑工程的變形控制和周邊環境保護[7-9],相對于順作法,采用逆作法由于水平樓板和永久水平支撐的剛度高于臨時水平支撐,且免去臨時水平支撐的拆除步驟,從而可減少地下連續墻的水平位移。故最終采用逆作法施作車站的深箱結構,同時在永久水平支撐和地下連續墻之間設置由鋼筋混凝土腰梁和扶壁組成的網格狀結構,與地下連續墻共同作用,形成復合墻,更好地承受深箱結構周圍的水土壓力。D&CL基礎托換、地下連續墻底部設置的橫撐及逆作法施工的完整工序如圖5所示。

圖5 車站深箱結構施工工序

1)階段1 施作場地周邊支護,包括單側地下連續墻、樁基礎及鋼柱。

2)階段2a 施作D&CL車站的支撐板。

3)階段2b 施作底部橫撐及錘形腰梁,D&CL車站下側開挖至90m水平面,施作車站下側地下連續墻。

4)階段3 車站下側地下連續墻延伸至支撐板處,開挖箱形結構至第1層永久支撐的水平面,安裝第1層永久支撐,澆筑腰梁、扶壁及板。

5)階段4 依次開挖箱形結構至各層永久支撐水平面,安裝橫跨支撐,澆筑腰梁、扶壁及板。

6)階段5,6 重復階段4,直至所有永久支撐、腰梁、扶壁及板安裝完畢,開挖至底板處,澆筑底板及基礎梁。

D&CL車站的支撐板施工完成后,在支撐板下方施作超低凈空地下連續墻,形成完整的箱形結構。隨后將整個深箱結構開挖至第1層永久水平支撐的深度,現場澆筑腰梁及扶壁網格結構以組成復合墻,共同抵抗水土壓力(見圖6)。腰梁、扶壁和永久水平支撐通過φ50mm鋼筋連接到地下連續墻中預埋的連接器,與地下連續墻連接。逐層施作永久水平支撐、腰梁、扶壁及兩側板,直至最后一層永久水平支撐所在深度。在深箱結構底部,設置400mm厚排水墊層,在排水墊層上澆筑2m厚混凝土底板和3.5m高、2.2m寬基礎梁。底板分為4段進行澆筑,每次澆筑1 000~1 600m3混凝土。基礎梁布置在φ3m排樁的頂部。深箱結構內部墻體、扶梯以及勁性混凝土柱則由下而上施作完成。容納自動扶梯的大型鋼制外殼豎立在深箱結構的中央部分,支承于永久水平支撐上。

圖6 車站深箱結構支撐

3.3 補償注漿

箱形結構及銀禧線隧道施工會導致上方街道、市政管道及鄰近大本鐘等建(構)筑物產生不均勻沉降,引起建筑物的附加傾斜、開裂等,需采取相應措施以盡量弱化車站改擴建對周邊建筑及構筑物的影響。補償注漿是有效措施之一,它是通過改善土體的受力特性,對地層進行水力壓裂以引起隆起,從而補償地下工程施工所引起的應力釋放和體積損失,常用于地下工程施工時對緊鄰建筑物的注漿加固及傾斜沉降控制[10-11]。

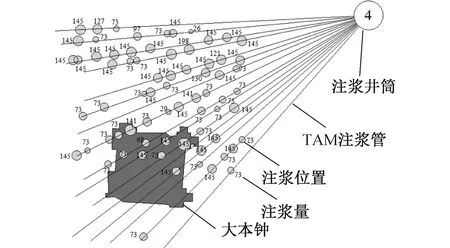

通過在車站周邊及銀禧線隧道上方布設注漿管,根據監測數據,適時補償注漿,有效控制車站改擴建及隧道施工對大本鐘及其他周邊建筑物的不利影響。銀禧線隧道上方的注漿系統位于隧道頂部與泰晤士礫石層界面之間,采用呈拱形結構分布的5條φ1.0m管道布局(見圖1b)。通過綜合考慮,沿銀禧線布置注漿井筒,并通過水平鉆孔安裝TAM注漿管,如圖7所示。每根TAM注漿管設系列間隔為0.3m的小孔,通過橡膠套和充氣式封隔器裝置選擇特定位置的注漿孔,以便控制注漿位置和注漿量[12]。

圖7 施工區域周邊注漿管布置

大本鐘東北側的4號注漿井筒和注漿管用于確保大本鐘的安全,注漿區域從大本鐘延伸到布里奇街,根據間距為3m的陣列確定注漿孔位置。施工過程中根據大本鐘的傾斜度決定是否施加補償注漿,大本鐘最大允許傾斜值為1∶2 000,開始補償注漿的臨界傾斜值為1∶2 500。根據大本鐘自身高度55m確定補償注漿的臨界值及最大允許傾斜值所對應的傾斜位移分別為22mm和27.5mm。結合項目的工程特點,補償注漿的施工控制范圍調整為:補償注漿臨界值對應的傾斜位移下限15mm,最大允許傾斜值對應的傾斜位移上限為25mm。

第1條西行隧道施工期間,大本鐘發生了明顯位移,傾斜位移為4mm。隨后在固結沉降和車站深箱結構第1層板開挖產生位移的共同作用下,大本鐘以1.1mm /月的速率繼續傾斜。9個月后站臺隧道擴建、車站深箱結構開挖主要階段還未開始,大本鐘傾斜位移已達14mm,需通過補償注漿控制大本鐘的傾斜。隨后進行初步注漿,對監測和控制系統進行調試。深箱結構底層開挖結束期間,共進行24次單獨注漿作業。根據對大本鐘的實時傾斜監測,調整每次注漿量及注漿平面位置。注漿位置及注漿量如圖8所示。

圖8 大本鐘區域注漿位置及注漿量(單位:L)

監測結果表明,補償注漿對大本鐘的傾斜控制具有顯著效果。其中,從初步注漿至深箱結構底層開挖結束,大本鐘的傾斜位移增長控制在11mm之內,其對應的傾斜度為1∶5 000。在整座車站改擴建施工期間,補償注漿可將大本鐘的傾斜位移控制在25mm內。由此可見,基于大本鐘的傾斜位移發展狀況而施加的定點定量的補償注漿,可有效將車站改擴建施工導致鄰近大本鐘產生的傾斜位移控制在歷史建筑保護的允許范圍內。

威斯敏斯特車站改擴建施工過程中,通過在地下連續墻基部設置底部橫撐、深箱結構逆作法開挖及補償注漿施工技術,在車站改擴建工程及銀禧線隧道施作期間,將大本鐘的傾斜和沉降控制在允許范圍內,成功在密集的建筑空間內完成車站的改擴建及銀禧線隧道的建設。

4 結語

威斯敏斯特車站改擴建工程毗鄰知名歷史建筑大本鐘和公共建筑,且需保證現有的D&CL線路正常運行,施工面臨極大挑戰。該車站工程設計、施工的成功經驗對我國當前越來越密集的建筑布局條件下的地下空間開發設計、施工、監測具有參考價值。

1)為滿足車站使用要求,在現有車站下方施作深箱結構,實現車站的通達功能。

2)構造臨時站臺及軌道,通過縱梁和支撐來實現對現有D&CL車站的基礎托換,并通過建立變形監測系統,檢測軌道在開挖期間的垂直位移并及時糾正,保證車站改擴建過程中D&CL線路的正常運營。

3)深箱結構采用逆作法施工,開挖施工前創造性地在地下連續墻基部施作底部橫撐,以控制未開挖區域的地下連續墻變形;并通過逆作法施工過程中建造腰梁和扶壁與地下連續墻共同組成復合墻,安裝永久的水平支撐,和深箱結構兩端的板共同支承復合地下連續墻。逆作法簡化了施工步驟,并有效控制了大本鐘在開挖期間的附加傾斜沉降。

4)在大本鐘區域設置補償注漿系統,根據車站改擴建施工過程中實時監測到的大本鐘的沉降和傾斜,確定區域內的注漿位置及注漿量并進行補償注漿。監測表明,在車站改擴建施工過程中進行補償注漿,成功地將大本鐘的傾斜位移控制在25mm內,符合大本鐘的保護要求。