為什么筆記本擴展能力不如臺式機

關(guān)注電腦的I/O標準

對于PC(包括臺式機、筆記本、一體機等),其內(nèi)外部的擴展能力取決于處理器和芯片組所支持的I/O(Input/Output,輸入/輸出)標準。臺式機之所以可以安裝動輒6塊SATA硬盤、超過10個USB,并通過M.2和PCIe插槽安裝更多SSD,除了其機箱空間足夠大,供電上限更高,背后也離不開更強I/O標準的支持。

筆記本和臺式機的I/O對比

以英特爾最新的第11代酷睿處理器平臺為例,它就衍生出了適用于筆記本的移動版(Tiger Lake)和適用于臺式機的桌面版(RocketLake)。

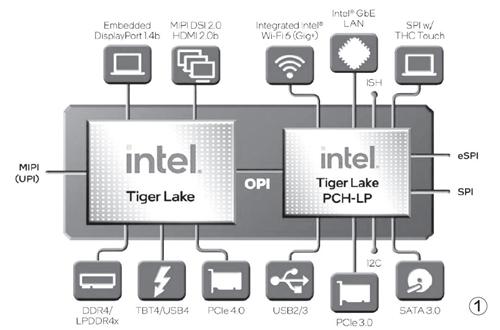

其中,移動版處理器(Y、U、H35系列)的基板上封裝了2顆芯片,分別為CPU和PCH(芯片組)(圖1)。根據(jù)英特爾官方的結(jié)構(gòu)圖顯示,第11代酷睿(移動版)的CPU核心內(nèi)整合了擁有4條通道的PCIe 4.0總線,OEM廠商可以根據(jù)產(chǎn)品定位和成本,將其用于安裝PCIe 4.0 SSD、獨立顯卡或是閑置起來(圖2)。

第11代酷睿(移動版)的主要I/O控制器都被放在了PCH核心中,包含12條通道的PCIe 3.0總線,最多支持2個SATA 6Gbps硬盤以及4個USB3.0或是10個USB2.0接口。需要注意的是,PCIe 3.0總線既可以用于連接PCIe SSD,也能連接顯卡,又或是作為無線網(wǎng)卡或高速讀卡器的通道。同理,USB通道也能用于讀卡器,只是在速度上就會差一些了。

再來看看第1 1代酷睿的桌面版,它在C PU內(nèi)就整合了高達2 0條PCIe 4.0通道(圖3),同時連接RTX 3080級別的頂級獨顯和2塊PCIe 4.0 SSD都有富余。與此同時,與其搭配的P C H芯片組也擁有很強的I /O能力,以定位最高的Z 5 9 0芯片組為例,它可以提供額外的24條通道的PCIe 3.0總線,支持6個SATA 6Gbps硬盤,3個20Gbps的超高速USB接口或是10個5Gbps/10Gbps的高速USB又或是14個USB2.0接口(見表)。

由此可見,筆記本和臺式機哪怕搭載了相同世代的處理器,但受制于移動版和桌面版的屬性限制,二者在I/O連接的物理層面就存在較大的差異,筆記本先天就要遜色臺式機一籌。

來自O(shè)EM廠商層面的考量

理論上,搭載相同處理器(包含芯片組)筆記本之間有著相同的擴展?jié)摿Α5牵^大多數(shù)筆記本實際的擴展能力遠遠低于CPU和PCH的供應(yīng)上限。

原因是多方面的。首先自然是來自空間上的制約,很多輕薄本為了塞進更大的電池,又或是追求極致纖薄設(shè)計,內(nèi)部僅配有唯一的M.2插槽,而且連獨立顯卡都沒有(圖4)。這意味著在搭載第11代酷睿處理器時,4條PCIe 4.0和8條左右的PCIe3 . 0 通道總線就被浪費了。相對來說,游戲本的表現(xiàn)就要好很多了,部分產(chǎn)品甚至可以同時安裝2個M. 2SSD(一般占用8條PCIe 3.0總線)和1個2.5英寸硬盤(圖5)。

另一方面就是成本考量了。第11代酷睿原生支持雷電4控制器,已經(jīng)將列裝這種超高速接口的成本控制到了最低,但市面上標配雷電4的第11代酷睿筆記本依舊是“少數(shù)派”。此外,第11代酷睿的PCH中原生支持4個USB3.0,但我們依舊可以看到少數(shù)產(chǎn)品只配有1個USB3.0,其余USB卻均為USB2.0的情況(圖6)。沒辦法,USB3.0以及10Gbps(USB3.1/3.2 Gen2)接口需要更好的供電和相關(guān)元器件,會略微增加成本投入。

換句話說,一款筆記本能發(fā)揮多少擴展?jié)摿Γ€得看OEM廠商的“良心”。現(xiàn)在看來,能提供至少2個硬盤擴展位以及至少1個雷電4(或全功能USB Type-C 3.2 Gen2)接口的產(chǎn)品才靠譜(圖7)。