疫情防控視域下社區媒介參與社區治理的路徑優化:演進韌性與技術嵌入

周向紅 魯明慧

摘? ? ? 要:演進韌性強調系統在危機中變化、適應和轉變的能力,為現代風險社會中社區媒介參與社區治理的路徑優化提供了新的理論資源和視角。據此審視疫情防控中鄰里互助、技術嵌入下以信任與合作為基礎的多元交叉網絡、社區中“隱私悖論”負面性的消解及微基建項目的推進發現,疫情防控期間社區的內部邊界并未封閉,居民主導的治理模式在強調社區韌性的背景下愈發重要。社區媒介結合互聯網、大數據、區塊鏈等新一代信息技術的去中心化賦權,為居民自治機制中由“精英模式”向“共建人模式”轉型提供了替代方案:通過設計基于區塊鏈技術的社區社交媒介,在其與線下公共空間的互動中完成共建人的開發與培養,繼而發展多樣的內生性社區自組織以建立居民自治主導的社區韌性。

關? 鍵? 詞:疫情防控;演進韌性;社區媒介;技術嵌入;社區治理;鄰里互助

中圖分類號:D669.3? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)03-0028-16

收稿日期:2020-09-18

作者簡介:周向紅,同濟大學經濟與管理學院教授,博士研究生導師,研究方向為宏觀管理及政策分析、城市公共服務管理;魯明慧,同濟大學經濟與管理學院碩士研究生,研究方向為社會治理、公共政策。

基金項目:本文系2020年度同濟大學中央高校基本科研業務費科研專項“重大突發公共衛生事件下公眾風險感知、行為規律及公眾情緒引導”的階段性成果,項目編號:22120200382。

引? 言

2020年初,新冠疫情突如其來并在全球暴發。在這場全球抗擊疫情過程中,社區成為了疫情防控與病毒追蹤的第一陣地。習近平總書記指出:這次新冠肺炎疫情防控,是對治理體系和治理能力的一次大考。[1]社區治理作為國家治理體系的重要組成部分,在抗擊疫情過程中,充分利用社區媒介如宣傳欄、社區喇叭、業主群以及電子門禁、線上預約登記等,迅速、有效地整合社區內的各種資源,激發居民的參與意識,尤其是鄰里關系在守望相助中的重塑,展現了技術嵌入下社區媒介參與社區治理創新的活力,但同時社區治理也面臨著嚴峻的挑戰。在今后很長一段時間內,社區都需做好常態化防控與戰時防控狀態之間的無縫切換工作,面對全球疫情的嚴峻態勢,還需做好應對未知次生風險的準備。如何持續發揮社區治理作為城市治理最小單元的經濟成本及社會成本優勢,疫情防控期間社區媒介與以互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等為代表的新一代信息技術的融合應用對社區治理有何啟發,在此基礎上社區媒介參與社區治理的路徑優化應遵循怎樣的演進邏輯,如何衡量它們的價值,本文結合疫情防控實際,建立韌性理論視角下系統在內外部擾動中變革的演進邏輯與實踐路徑探索的分析框架。以此為基礎,剖析外部擾動——疫情防控及對應的社區媒介、新一代信息技術參與社區治理的舉措,進一步對疫情防控視域下開放的變革機遇、舉措中累積的變革基礎和孕育的轉型方向進行分析,從而梳理社區媒介參與社區治理的演進邏輯,再結合互聯網、大數據、區塊鏈等新一代信息技術的去中心化賦權對社區治理的重要影響,探討技術嵌入下社區媒介參與社區治理的實踐路徑優化問題。

一、社區韌性:疫情防控視域下社區媒介參與社區治理的分析視角

韌性最早應用于機械學,表示金屬受到使其發生形變的力后復原的能力。[2]2008年經濟大衰退之后,韌性成為應對全球金融風險的核心概念。在世界經濟論壇2013年版《全球風險報告》中,自適應系統的韌性被定義為“抵御危機,從危機中恢復和重組”的能力。[3]此外,報告中還指出全球風險能夠同時在許多國家表現出來,它們通過共享邊界、擁有相似基礎或依賴相同關鍵體系的國家傳播。[4]

(一)韌性理論的發展

從20世紀70年代至今,韌性理論經歷了工程韌性-生態韌性-演進韌性的范式轉變,這三種范式的核心差異聚焦在對遭受干擾以后的穩定狀態有不同理解。工程韌性認為穩定狀態有且只有一個,在此基礎上注重系統恢復為原始狀態的能力,[5]并用恢復至同一穩定狀態的速度來衡量韌性。[6]生態韌性認為有些系統存在多個穩定狀態,于是采用在改變自身結構之前能夠承受的擾動量級的大小來衡量韌性。[7]演進韌性則建立在對生態韌性認知的基礎上,即系統由于擾動可以從一個穩定狀態向另一個穩定狀態轉變,[8]由此重視系統在回應壓力和限制條件的全過程中展現出的變化、適應和改變的能力,[9]如家庭由于行業經濟危機采取新的謀生手段。代表人物Folke認為社會生態系統的韌性包含三個概念:持續存在角度的韌性、適應性和轉變性。[10]其內涵分別為:持續存在角度的韌性指的是系統通過不斷改變來維持現有的穩定;適應性強調系統調整其對不斷變化的外部驅動因素和內部過程的響應能力,沿著當前穩定狀態的路徑開發新的穩定狀態;轉變性則注重拋棄現有穩定狀態,創建全新穩定狀態,是一種能動的創新行為。[11]Folke還進一步提出了轉變性需要經歷的三個階段:一是為變化做好準備或是處于準備狀態,二是通過將危機作為變革的“機會之窗”來應對轉型,三是建立新的社會生態系統的韌性。[12]綜上,演進韌性始終處于動態視角考察系統對干擾的響應,這些舉措包括增強系統本身的因素抵御干擾、衍生出新的因素適應變化或是借助擾動主動變革內部結構創造新的穩定狀態等。

(二)社區韌性相關研究

Wilson總結了社區遭受干擾后呈現的三種不同結果:緩慢地調整與恢復(逼近原始穩定狀態)、迅速地調整與恢復(超越原始穩定狀態)和不足地調整與恢復(處于崩潰狀態)。[13]大多數學者認為,社區在經歷突發事件擾動后不可能完全恢復到原始狀態,也很難達到穩定狀態,而是逐漸發展為一個自適應系統,即具有靈活性、自組織能力、學習能力的社區變被動為主動,在準備、應對、恢復等各個階段有目的地提升能力。[14-16]也就是說,災害成為社區新的發展機遇,這種觀點更符合演進韌性的內涵。

目前,國內外對社區韌性的研究大致分為兩類:一類系統地梳理國內外社區韌性理論和實踐經驗,從社區韌性的內涵、評估體系和模型、提升策略等方面總結研究進展;[17][18]另一類通過分析國內外典型案例對社區韌性評估和韌性提升等方面提出發展建議。顏德如結合新冠疫情背景從物理韌性、組織韌性、技術韌性、制度韌性和心理韌性等五個維度構建韌性視角下社區應急治理體制的分析框架,發現社區存在應急基礎設施薄弱、政社關系模糊、智慧社區建設緩慢、制度運轉失靈、居民自我增強機制欠缺等五大梗阻并給出相應建議。[19]王世福、黎子銘從設施空間硬件保障、治理服務資源匹配和治理能力體系建構三個方面提出防疫與恢復并舉的韌性社區營造策略。[20]韓東松等借助云計算、物聯網、集成信息平臺等智慧技術嘗試構建了韌性社區災前預防、災中應急、災后恢復的全過程防災體系。[21]坎帕內拉通過分析新奧爾良東部社區“凡爾賽”被卡特里娜颶風重創后迅速重建的表現,注意到韌性依賴于社區內部緊密聯系的社交網絡,這對社區自組織能力的發揮起到了關鍵作用。[22]總體來看,應用于災害管理領域的社區韌性研究大多還將韌性內涵定位于工程韌性和生態韌性范式,偏重系統在災害預防和恢復重建環節對韌性的評估與提升對策,而從演進韌性的范式動態全過程分析社區在危機中變革的研究相對較少。

(三)社區媒介參與社區治理相關研究

社區媒介是在社區中承載及傳播信息的載體或介質,大致包括四類:第一類是社區平面媒介,如宣傳冊、宣傳欄、黑板報、橫幅、社區報刊等;第二類是社區視聽媒介,如社區喇叭、樓宇電視等;第三類是社區網絡媒介,如社區論壇、社區QQ群、微信群等; 第四類是社區公共空間,即在社區中的建筑實體之間開放的公共場所。[23]總體來看,在社區媒介參與社區治理的研究中凸顯了社區媒介“多對多”而非“一對多”的互動特性,社區媒介所扮演的角色是在信息流轉的表象之下促進人際關系的延伸,激發居民參與社區事務的積極性,尤其是在互聯網等信息技術的嵌入下,網絡空間的關系和線下空間的關系相互嫁接實現共振,進一步凝聚社區共識、關注并解決社區存在的問題。黃榮貴、桂勇通過定性比較分析方法(QCA)發現,在線業主論壇確實有助于集體抗爭事件的發生,揭示了社區網絡媒介作為動員手段的巨大潛力。[24]王海濤認為,互聯網背景下社區媒介面臨著社會結構變化和媒體轉型的雙重挑戰,應實現從信息傳播到主動承擔基層治理需求的功能重構,吸納多元治理主體,聚焦溝通對話。[25]樊巍則從互聯網+社區治理角度給出社區媒介具體發展建議:打造身邊的“今日頭條”、吸引志愿者參與服務、組建興趣社群、搭建鄰里社交。[26]大多數學者集中探討了互聯網背景下社區媒介參與社區治理的機制,但較少涉及大數據、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術給社區媒介帶來的改變。

(四)演進韌性視角的分析框架

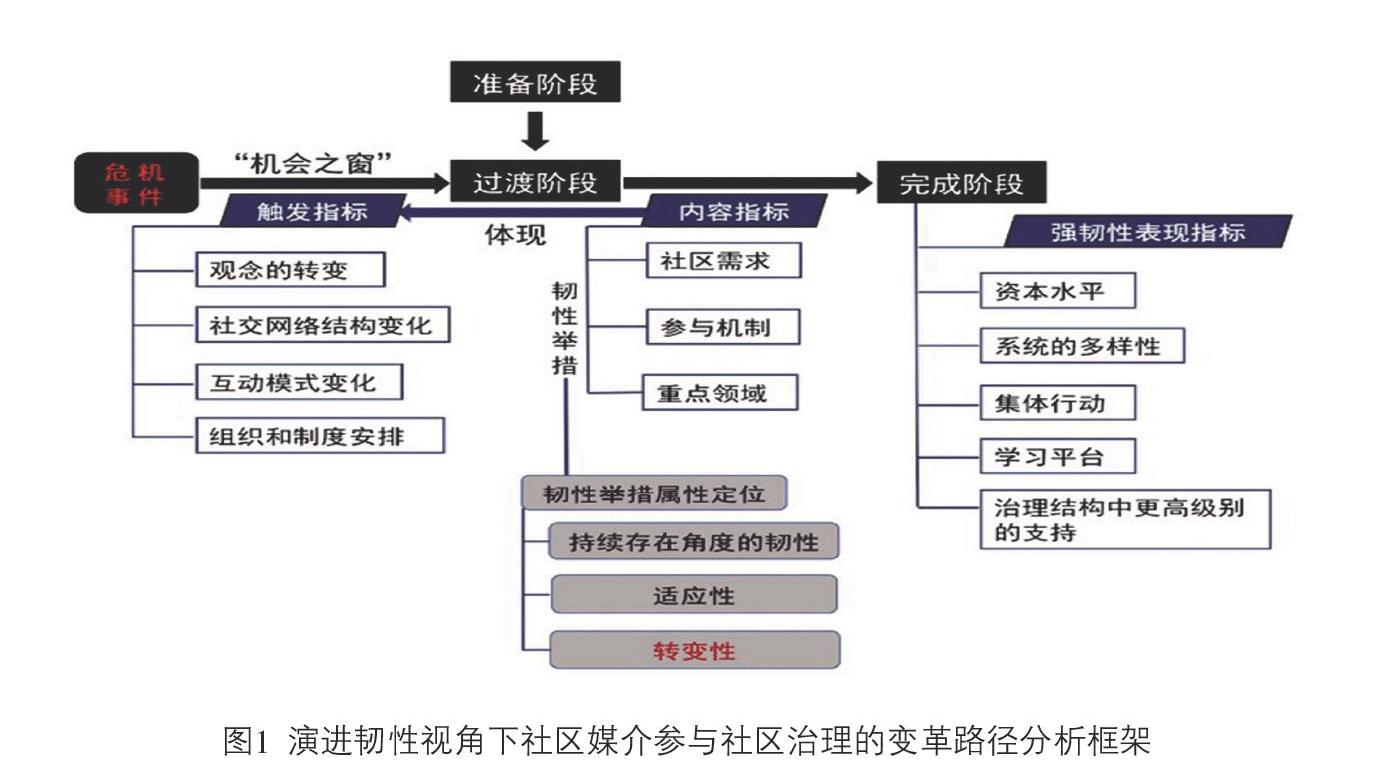

基于上述分析,本文嘗試借助演進韌性構建社區媒介參與社區治理的變革路徑分析框架(見圖1),以考察疫情防控期間社區媒介與新一代信息技術的應用對社區媒介變革的推動作用,從增強社區韌性的角度探索社區媒介和社區治理發展的新方向。該分析框架以Folke提出的演進韌性范式為基礎,更加注重系統應對擾動時強轉變性層面的韌性形成與提升,同時兼顧持續存在角度的韌性與適應性的韌性。框架主要由三部分組成:系統演進的三階段,觸發、內容、強韌性表現等三類指標,韌性舉措的三項標準。

從提升社區轉變性層面的韌性出發,為了探究將危機事件作為發展機遇創新社區媒介變革的路徑,首先,結合特定危機事件對社區現狀進行分析,明確所處階段。在出現作為“機會之窗”的危機事件之前,社區都處于準備階段。過渡階段的顯著特征是利用危機事件制定轉型舉措,完成階段是社區內部變革為全新的穩定狀態,體現了危機事件擾動中社區具有轉變性的韌性。階段確定的關鍵是過渡階段,涉及到兩個步驟:一是在眾多內外部擾動中尋找到可以作為“機會之窗”的危機事件,二是分析社區應對該危機事件的舉措是否具有轉變性層面的韌性。通過對文獻的梳理發現,在“機會之窗”開啟的過程中常常涉及觀念的轉變、[27]社交網絡結構變化、[28]互動模式變化[29]以及相應的組織和制度安排[30]等。本框架利用上述指標分析該危機事件作為“機會之窗”具有的潛力,探究社區媒介的轉型方向,同時如果社區對此加以利用,在相應舉措中也會有所體現,因此階段確定的這兩個步驟可以采取同步進行、交叉分析的方式。對于后者,本文借鑒Keith Shaw總結的社區富有韌性的舉措內容框架,從社區需求、參與機制和對韌性提升最有幫助的重點領域等三方面提煉并分析各舉措的內容,[31]通過韌性三個概念(持續存在角度的韌性、適應性、轉變性)各自的內涵判斷每個舉措呈現的韌性屬性。分析的目的是找到或在現有基礎上創造富有轉變性的社區媒介參與社區治理的韌性舉措以創造全新的穩定狀態。其次,通過借鑒學者們的觀點選擇資本水平、系統的多樣性、集體行動、學習平臺、治理結構中更高級別的支持等指標[32-35]水平來判斷社區是否已經建立起全新穩定狀態的韌性,從而從過渡階段順利進入完成階段。上述五項指標的具體內容為:⑴資本水平。資本可以理解為社區在應對內外部擾動時可以調動的資源儲備,包括社會資本、經濟資本、物質資本、人力資本以及自然資本等。通常情況下資本水平越高,意味著社區應對不同性質、程度的內外部擾動的響應速度越快、解決問題能力越強。⑵系統的多樣性。多樣性指的是社區在生態和社會層面上的多樣性。如果社區內部元素如居民、社區組織、周邊商戶、周邊校區等主體間缺乏聯系或僅建立了簡單的聯系或是新一代信息技術與傳統治理手段未能充分融合,那么,應對復雜擾動時容易導致社區脆弱;反之,社區在生態和社會層面上具有多樣性,則應對復雜擾動時就會體現出社區韌性。⑶集體行動。集體行動是指個體為了集體目標而參與的行動。集體行動有時也可視為社區面臨的內外部擾動之一。從社會發展的角度看,適應能力部分取決于集體行動的能力。共同擔當的集體行動是社區具有韌性的表現,它的形成離不開日常社區生活奠定的基礎,具有內置結構。⑷學習平臺。持續學習是應對未知擾動時韌性表現的主要特征。通常情況下,強韌性社區的社區媒介或者治理平臺的屬性都兼具學習平臺的屬性,將不確定擾動視為修正和學習的機會。⑸治理結構中更高級別的支持。韌性不僅需要社區內部“橫向”的信任和合作關系,如迅速響應的鄰里互助,也需要更高級別行動者的垂直政策,協調并引導基層行動邏輯,以支持和促進地方合作。

關于該分析框架有兩點需要說明:第一,完成階段指的是已經建立了新的社會生態系統的韌性,但不代表危機事件結束,還可能存在系統與危機事件共生的狀態;第二,三階段的劃分僅僅針對作為“機會之窗”能夠激發轉變性層面韌性的特定危機事件而言,同時段與該危機事件無關聯的內外部擾動及對應舉措不再另作分析。

二、演進韌性視角分析框架下社區媒介參與社區治理的變革路徑分析

基于對上述框架的闡釋,筆者從階段確定、尋找富有轉變性的韌性舉措、評價完成階段三方面逐一探索疫情防控視域下社區媒介參與社區治理的變革路徑。

(一)階段確定

⒈觀念的轉變——鄰里互助。滕尼斯認為,傳統社區是以氏族關系、共同生活為特征的熟人社區,是一種理想的社區形態。[36]但隨著城鎮化進程的加快,其逐漸被基于地緣選擇的社區形態所取代,社區功能逐漸萎縮為物理上的居住空間,人際關系冷漠,社會信任缺失,陌生人社區成為常態,[37]也在一定程度上影響了社區自治和集體行動。此次新冠疫情讓居民重新意識到“近鄰”的重要性:一是物理邊界過近引發的猜疑與擔心,[38]如對方是否從高風險地區回來,子女是否為回國的留學生或來自高風險地區的大學生等;二是隔離期間社會互助的剛需,如口罩等應急物資的分享,拜托鄰居照料家里的寵物和花卉,幫助獨居老人代購日常生活必需品、清理垃圾等(見表1)。對鄰居的了解與信任恰恰是社區“封閉”之前最該做到的“開放”——即在高流動性與強異質性的社區背景下打造不同于氏族關系維系的新熟人社區。

移動互聯時代,社區內部建立了一批基于地緣關系的微信群。疫情期間,微信群承載了滿足信息傳遞與獲取、采購物資、交流互助和議事協商等需求的多項功能且保持了較高的活躍度,作為互聯網時代的產物,具有一定的代表性,符合本文的研究主題,故選擇該項舉措進行分析。

很多疫情前建立的微信群在疫情期間自發在群內推動鄰里互助,給予信息、物資和情感上的支持,也是最早一批社區自組織。基于需求不同,社區微信群的形式主要有三類:綜合類、議事協商類、興趣達人類,涵蓋范圍小至單元樓道,大至全社區,參與機制以實時交流對話為主①。雖然取得了一定成果但仍存在以下問題:⑴交流對話的參與形式導致信息的過載與無序,難以在短時間內消化甚至造成“刷屏”困擾。⑵微信群的人數限制(500人)和戶主優先入群的規則使得綜合類大群難以涵蓋全社區人員,分化的小群除了依托大群的宣傳平臺引流(有時半官方性質的物業管理群會排斥發布社區經濟類市場信息的行為)外,只能重復通過掃街的方式進行宣傳,無法保證微信群分化的多樣性。而多樣性是社區韌性必須具備的要素,在危機之下可以帶來更多解決問題的思路、信息和技能。[39]⑶在議事協商功能中,微信群除了呈現過載、分散的意見外,還常呈現出“+1”這類跟帖接龍的形式,難以處理日常復雜的事務。而在公眾參與中產生實質影響的公眾權利等級①[40]的實現才是社區韌性最重要的社會基礎之一。

微信群的上述表現更多基于本身固有的功能以及社區先前建立的微信群基礎,在疫情防控期間,以維持隔離期社區日常生活的持續運轉,體現的是借助社區媒介,社區所具有的持續存在角度的韌性。2018年11月,習近平總書記在上海考察時強調:城市治理的“最后一公里”就在社區。[41]鄰里互助則揭示出社區治理“最后一米”的活力激發是提升社區韌性最需要連接也最難突破的環節。在鄰里互助中,如何開發自然累積的社會資本,疫情期間活躍的微信群應嘗試演化為成熟的自組織,在增強多樣性等方面作出努力。

⒉社交網絡結構變化——社交距離的再審視和技術嵌入下以信任與合作為基礎的包容性多元交叉網絡。疫情期間的社交隔離,一方面體現在停課、停工、封閉社區上,另一方面體現在不得已外出時戴口罩與人保持安全距離上,當下,在公共場所人們一直遵守著這樣的規范。哈佛大學的Marc Lipsitch在《新型冠狀病毒大流行后期的傳播動態預測》中提到間歇性隔離措施或將延至2022年。[42]韓國也于2020年6月底首次發布保持社交距離的細化分類標準及措施。[43]在此期間新的生活方式初現端倪,云會議、云看展、云答辯、云直播等融入日常生活,無接觸服務悄然興起。依托人工智能、區塊鏈、5G等新一代信息技術,從人人互動到人機互動,一方面個體的封閉勢頭似有持續的趨勢,另一方面突破物理范疇的網絡社交距離帶來新的開放端口,如果人際交往的信任與情感基礎缺乏線下根基已成為常態,那么,作為“傳聲筒”的社區媒介如何設計、如何增強人際交往情感的親密度與信任程度就都值得思考。

趕在2020年2月2日上海市第一批口罩預約啟動日之前上線的抗擊疫情服務軟件“智慧臨小二”②是新冠疫情暴發以來最早的一批結合區塊鏈、大數據等新一代信息技術的社區治理平臺,被解放日報、光明日報等多家媒體報道,具有一定的代表性。“智慧臨小二”兼顧抗擊疫情時期和常態化防控時期保持社交距離的現實形勢,整合了口罩預約、回滬登記、健康打卡、社區關愛③、志愿服務等多項基層工作需求,利用區塊鏈技術提供“無接觸服務”,在抗擊疫情一線實現登記、采集、服務、動員工作“一碼通”。不僅是小區,包括街道周邊的一些商戶也開始使用這套系統。借助區塊鏈共識機制、加密算法、不可篡改、可追溯的技術特性實現了信息跨領域的流動共享,減少了謠言的產生,在進行大數據分析的同時保護了居民隱私。之后在常態化防控時期又上線了議事協商的子模塊——小程序“協商寶”,將因擔心聚集風險無法開展的協商會遷移到線上,如針對社區加裝電梯問題,運用區塊鏈加密技術進行公開透明、結果無篡改的“云投票”,還將電梯從審批、施工、驗收、保養等環節的進度通過區塊鏈供業主查看,期間工程合同、施工圖紙、審批文書、驗收報告等材料實現“云歸集”,便于責任追溯和監督管理。此舉不僅加速恢復了社會生產生活,也促進了社區經濟發展。后續還將上線“云會議”功能,協商小區或樓組的公共事務,系統自動整理出會議紀要進行存檔,通過全程留痕保證了居民自治協商結果可操作、可查詢、可追溯、可評議。

上線于疫情期間的“智慧臨小二”軟件體現出了社區適應性層面的韌性,出于“無接觸”的考慮將原來線下的基層工作線上化,提升了社區治理智慧化水平。主要體現在:一是數據資產。居民的基本資料及出行軌跡為社區的異質性與流動性分析和15分鐘社區生活圈①的設計與更新提供了有關需求的第一手資料,同時通過信息平臺的數據集成與共享,實現了社區與周邊服務設施的聯動,打通了社區經濟的“最后一百米”。二是激發網絡虛擬社區的內生活力。“智慧臨小二”的社區關愛功能以及在培養社區用戶的使用習慣之后陸續上線的“云投票”“云會議”功能已經顯示出“智慧臨小二”平臺向具有社交屬性的虛擬社區轉型的潛力。三是借助新一代信息技術打造線上根基的以信任與合作為基礎的多元交叉網絡。Granovetter的“社會嵌入”理論將社交網絡結構分為兩類:一類是權利和地位平等的群體形成的以信任與合作為基礎的橫向網絡,另一類是權利和地位不等的群體形成的以等級和依附為基礎的縱向網絡,后者往往產生投機心理與行為。[44]但是區塊鏈的去中心化賦權消解了這兩類結構的界限,從算法上構建基于平等對話機制的分布式治理網絡,采用協商一致的開源協議,保證節點在去信任環境中自由安全地交換、記錄和更新資料,將基于個人或組織的信任轉變為基于體系的信任,使得人為干預失效,[45]創造了包容性的多元交叉社交網絡結構。

⒊互動模式變化——“隱私悖論”與社區的適配性。當下,對社區媒介和新一代信息技術的負面討論大都涉及“隱私悖論”現象——一方面,人們擔心自己發布在社交平臺上的個人信息、文字、照片或視頻被泄漏;另一方面,不使用網絡平臺的可能性又微乎其微。[46]當二者滲入社區,個體在開放隱私數據上的弱勢地位是否會改變,孟曉明、賀敏偉歸納總結了在社交網絡中可能會泄露的個人信息,如個人檔案信息、社交活動信息、登陸位置信息、社交關系信息等,[47]這些信息往往也是社區熟人社交的信息組成要素。此外,信任差異也影響用戶對隱私的重視程度,[48]而信任來源于公眾參與的網絡聯系和互惠規范,尤其指那些由各種不同社團“水平”構成的居民結社活動。[49]疫情期間鄰里互動更加活躍,互動范圍從樓道內擴大至全社區,由擁有優勢資源、具有較強公共意識和參與意識、有一定影響和號召力的“社區能人”牽頭,線下交流愛好與技能,居民們逐步明確需求之后自發組成社群,打造自己運營的公共空間。這些以往存在的增進鄰里關系的互動嘗試再度活躍,展現出了社區持續存在角度的韌性。如上海四葉草堂在疫情期間發起了SEEDING計劃,邀請居民用種子重建鄰里關系,營造社區花園,這個計劃得到了全國各地社區的響應。理想狀態下,通過社區園藝可以促成社區自治共同體的“萌芽”,社群互動還可能成為必要時刻最高效的解決方案,其不僅能夠識別居民更精準的需求,居民參與公共事務的積極性也因與自身密切相關而得到增強。但這些社區自治共同體的“萌芽”存在共建人即“社區能人”的儲備與待活化的公共空間之間供需失衡的問題,單靠“社區能人”線下推進的成本較高,多樣性與發展規模都因此受限。

新熟人社區的發展趨勢和疫情期間通過社群建立的信任基礎都極大地減少了“隱私悖論”中技術應用于社區層面的負面效應,因此,可以考慮將社群活動做線上引流,這不僅可以維系鄰里關系的發展,還可以利用數據挖掘并動員產生新的共建人反哺線下,盤活閑置的公共空間。

⒋組織和制度安排——社區微基建項目中居民主導的雙向溝通協商機制。基層疫情防控實踐為社區基礎設施改造和服務體系的完善提供了方向指導:首先,對于社會性強的微基建如構建鄰里社交的公共空間,應建立雙向溝通協商機制,尤其是從下至上居民主導的合作治理,實現居民意愿的充分表達;其次,應強化商業的社會服務功能,如實現親子教育的少兒地攤經濟、以積分體系優化社區志愿服務激勵機制等。

(二)尋找富有轉變性的韌性舉措

綜上,“機會之窗”已經開啟,也出現了持續存在角度的韌性和適應性層面的韌性舉措,本文在此基礎上探索過渡階段新的轉變性的韌性舉措。

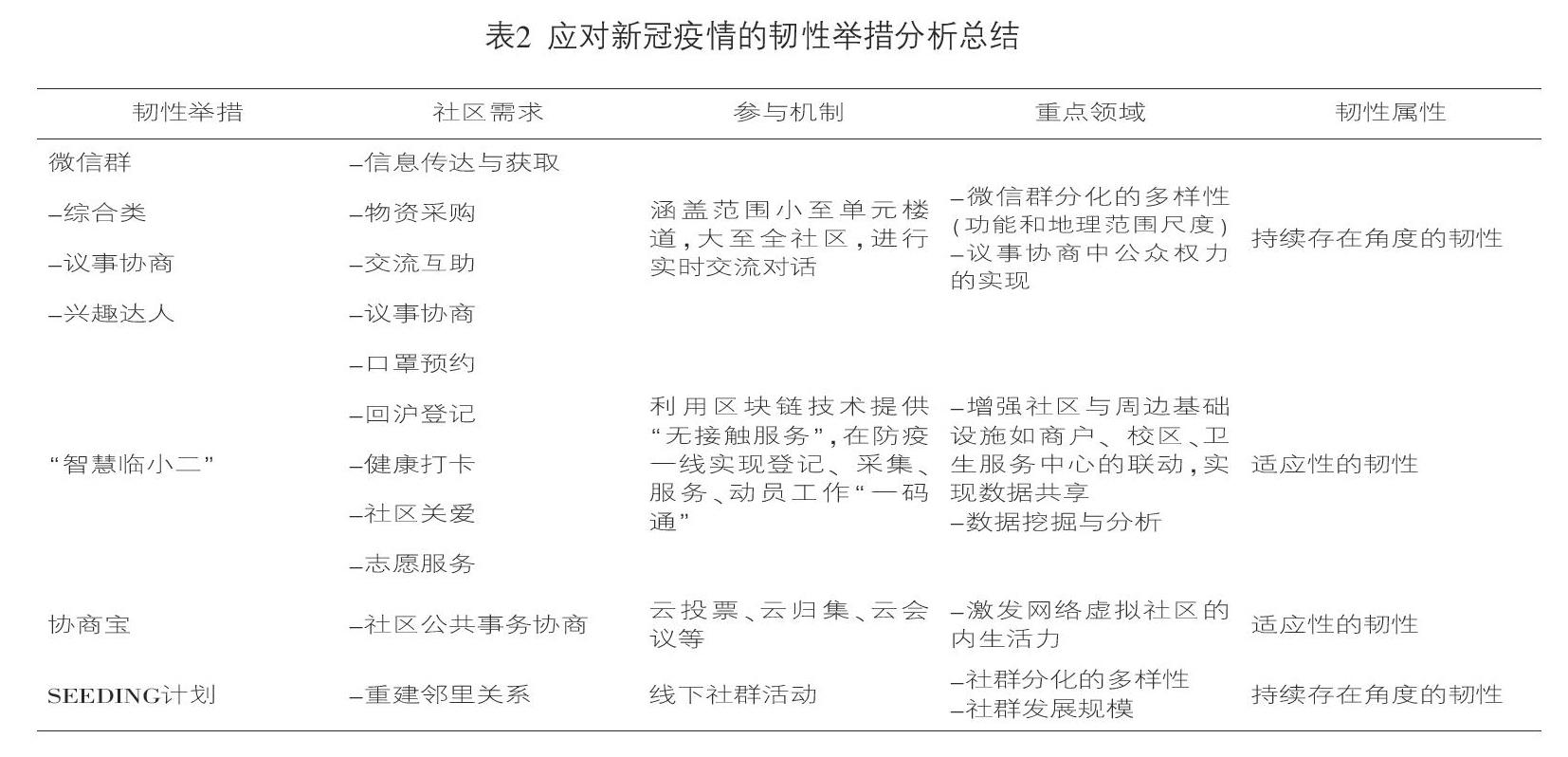

梳理以微信群為代表的社區網絡媒介、區塊鏈技術嵌入下的社區治理平臺以及疫情期間第四類社區媒介——“社區公共空間”這三個為提升社區韌性各自應重點發展的領域(見表2),結合新冠疫情下開放機遇為社區媒介提供的轉型方向(見表3),社區媒介參與社區治理應進一步體現社區媒介的社交屬性,以實現居民主導的內生性社區自組織的孵化和與社區多主體的聯動發展。

主流治理模式——“街道社區”依托數字化、信息化手段進行網格化管理,實質上是在行政主導的邏輯下借助相關技術延展了政府的觸角,雖然取得了顯著成效,但尚未拓寬社會自我組織和發育的空間。通過上述分析,在社區韌性的提升上,居民自治至關重要,但當下的居民自治模式多是存在于“同鄉村”社區和“城中村”社區等熟人社區且以“精英模式”為主,即“社區精英”憑借自身在資源、能力或聲望等方面固有的優勢,為社區作出了貢獻,由此獲得權威,[50]成為自治動員和促進公眾參與的核心力量。但“精英俘獲”理論認為,部分“精英”會借助自身優勢占據社區治理的支配地位,對集體公共利益造成不良影響。[51]“智慧臨小二”依托的區塊鏈等新一代信息技術的興起帶來了去中心化賦權,為解決該問題提供了方案。基于此,本文將區塊鏈等新一代信息技術嵌入社區媒介社交屬性中,以此實現居民自治,在避免運用現有“精英模式”的同時體現社區轉變性層面的韌性。

社區媒介的表現形式豐富多樣,最顯著的特點是其定義的模糊性、快速的創新性和各種技術的“融合”。[52]其核心理念在于消費者即生產者,用戶創造內容(UGC)。該內涵與居民主導的內生性社區自組織密切相關——權利獨立和地位平等的參與者在平等參與中確認共同利益,成為信任與合作基礎上的多元網絡中的連接點,進行內部溝通、協調、監督,實現自我管理與自我約束。[53]Facebook最初只限哈佛學生加入,呈現出社區社交媒介的特征,設計靈感來自于美國高中提供給學生包括照片和聯系數據的通信錄,目的是促進社區成員之間的相互了解。其體現出社區社交媒介區別于公共社交媒介的特征,即社區空間活動的剛需和社區空間的獨特優勢:如購買閑置,受地理范圍限制,信任和保障會增多一些,還可以更快速地收貨并交流疑惑;經過線上社交更便捷地促成線下交流等。總之,社區社交媒介的發展與線下空間的開發相輔相成。在明確社區社交媒介參與社區治理的韌性優勢即推進內生性社區自組織的發展后,社區就需要儲備足夠數量的共建人。方法之一是可以充分利用疫情期間鄰里互助、社群活動中累積的社會資本,將線下社群活動做線上引流,利用共建人的原始積累在初期提升平臺活躍度;方法之二是社區社交媒介在經過一段時間的使用之后,數據挖掘與分析會實現對用戶價值生產與傳播能力的分級,等級較高的社區“關鍵意見領袖”具有與普通用戶地位平等的參與身份,他們通過生產有共同利益訴求的內容而建立的信任基礎使其在社區治理中有一定的號召力,同時接受普通用戶的監督,可以作為共建人。此舉也為“社區能人”搭建了平臺,降低了社群活動的宣傳與執行成本,可進一步豐富自組織的多樣性。

打造具有韌性的社區社交媒介,應明確社區服務需求、設計參與機制并選定對韌性提升最有幫助的重點領域,具體而言包括以下內容:一是社區服務需求。社區服務需求主要集中在五個領域:餐飲外賣、親子育兒、家政勞務、大健康服務、家庭功能性服務如攝影、花藝、保險等。社區服務需求需要深耕于自己的社區、人群、項目,通過調研獲取精細資料,以保持持續的競爭力。在社區內部,勞動力供給和社區服務需求都是剛性和明確的,只是缺乏有效的平臺進行連接。因此,基于構建社區共同體的服務需求,應形成面向居民、面向與社區經濟相關的中小企業、面向社區工作人員等多主體的社交平臺。二是參與機制。打造基于區塊鏈技術的社區社交媒介,其主要目的是實現居民群體中共建人的開發與培養,進而發展居民主導的內生性社區自組織。三是重點領域。在前期調研的基礎上,選取活躍人群和重點需求,針對社區居民不同群體類型,可以選擇將買賣閑置,組建學習聯盟開展學習直播,分享自己的愛好與技能孵化社群項目,激活線下公共空間,分享社區信息如菜市場、超市、藥店的優惠折扣信息和親子活動等作為先發切入點,完善平臺在提升居民意愿充分表達和互動參與中的設計,推動社區形成自治體系,居民自發地對感興趣的信息和服務發出聲音,社區周邊商戶和社區組織可以進一步掌握居民需求及提出的建議,改進自己的產品與服務。

筆者以參與機制為例進行重點分析。本文構想的平臺架構如圖2所示,將共建人開發與培養的過程劃分為三個階段,依托“私有鏈”與“聯盟鏈”運行。

第一階段是作為需求方的居民與作為供給方的居民實現泛連接。以往社區媒介如社區報、公告欄等在內容上普遍不夠貼近群眾、貼近生活、貼近實際,不能覆蓋全部群體尤其是家庭主婦、退休老人等,[54]社區社交媒介能夠讓社區居民成為內容的主要生產者。在高流動性與強異質性的社區,對社區周邊了解和對生活服務的需求普遍存在多樣性,需求方在平臺充分表達意愿,供給方通過生產相應內容如美食餐廳、美容美發、運動健身、親子育兒、水暖維修、家居裝修等進行社交,尋找認同感,因其建立在真實體驗的基礎上,故具有一定的參考價值。只有社區居民自身才最了解居民的確切需求,因此賦權居民充分表達意愿,精心培育和挑選用戶群體,保證社區信息的精準性和針對性尤為關鍵。這一階段的構想是居民作為“私有鏈”的注冊用戶,通過終端自主地發布信息,如生活日常、有償互助、買賣閑置等,通過區塊鏈上點對點傳輸實現在需求方與供給方的身份之間自由切換。不同于“聯盟鏈”和“公有鏈”,“私有鏈”往往應用在單個組織內部,各個節點準入權限由該組織授權控制,在保證數據隱私性的同時因節點的有限、可控還將提升平臺處理速度,降低電力損耗。經社區居委會的統一審核后,居民通過實名認證并提供真實住址獲取數字身份,共享信息僅限本社區注冊居民訪問,能夠營造安全且自由的表達環境。在有償互助、買賣閑置等交易層面,居民實時發布相關信息,“私有鏈”會依據共識機制對供需雙方信息公開認證以確認信息的準確性,確認過的信息將會被存入區塊,供需雙方可以自由選擇是否交易。“私有鏈”場景中常用的共識機制是分布式一致性算法,如PBFT、Paxos、Raft等,保護交易記錄不被篡改。如有必要,交易雙方或多方也可將權利與義務轉為代碼,各方用私鑰簽署后生成智能合約,將后續交易過程的監管全權交由代碼負責,如果實際操作與合約規定發生沖突,則區塊中的智能合約就會依照該條件自動響應,以保障各方的實際權益。交易的全過程包括供需雙方確認匹配、交易結束后的評價與建議等也將經由共識機制存入區塊,發布區塊的居民將會得到積分獎勵。此外,居民在該平臺點贊、評論、轉發、關注等參與行為也會獲得相應的積分獎勵,所獲得的積分又可用于有償互助和買賣閑置。這樣,社區內所有的居民需求、服務供給、意見建議等全部轉變為“私有鏈”上的數字“區塊”,每個“區塊”又通過哈希算法加密形成唯一的時間戳,使得平臺信息具有很強的安全性和可追溯性,既能夠強化社區居民線上社交根基,也能夠兼顧鄰里關系深度和廣度的提升。

第二階段是在泛連接的基礎上建立深層次的連接,以組建社群、實現線上和線下互動為主要特征。通過社區社交媒介的“孵化艙”功能完成社群活動的孵化,就是“社區能人”在平臺以短視頻、圖片、文字等形式分享自己擅長的項目或者回應普通居民的需求以吸引更多的關注和評論,在參與人數和評論意見都達到一定規模后,即可觸發智能合約,使申請項目進入“孵化艙”。進入“孵化艙”的社群項目將通過建立包括居民、社區組織、社區周邊商戶等多主體的“聯盟鏈”運行。“聯盟鏈”的節點需經過授權才可以加入,由“私有鏈”內的社群成員決定哪些群體可以加入聯盟,如與社區居委會、衛生服務中心、志愿服務中心、周邊商戶、其他社群等形成聯盟,在社區居委會、周邊商戶等組織的資金和場地支持下實現線下活動的舉辦與線下空間更新的交流協商,僅聯盟組織成員有數據上鏈權限并決定信息公開的程度。“聯盟鏈”場景中常用的共識機制是權益證明Pos、PBFT、Raft等。另外,通過將關注度較高的“孵化艙”項目進行實時熱門趨勢推送,利用直播等形式將線下或者線上社群活動進行宣傳分享,能夠吸引更多的參與者并獲得發展建議。

第三階段是從社群連接順利過渡到與社區連接,實現居民主導的社區治理。一是繼續開發自下而上的“孵化艙”項目,二是社區組織和周邊商戶等在經過第二階段社群活動的參與和調研后,對居民需求和共建人的素質均有了解,作為供給方,可以牽頭聯絡需求方的居民群體,通過“線上議事廳”解決居民高度關心的社區公共事務與基本公共服務供給中存在的問題,了解待開發的項目,促成制度性共識,周邊商戶也可以進行產品推廣及廣告營銷等。在該過程中,居民同樣會獲得參與過程中的積分獎勵,“社區能人”也可以聯合周邊商戶并幫助其進行產品推廣,簽訂相應的智能合約獲得收益。該階段的“聯盟鏈”將進一步囊括本社區以外的群體如其他社區、校區、商區、園區、醫院等,實現多主體的充分互動,擴大本社區活動的影響力。

三階段的平臺架構能夠解決傳統“精英模式”中存在的諸多問題,如通過開發與培養共建人解決內生固有的“精英流動”問題,實現自我造血;通過社群發展社區自組織,保留普通居民對共建人的監督與共建人選拔的競爭環境,確保在社區治理的參與和話語權上共建人與普通居民的差距越來越小,這也是共建人區別于“精英”的主要特征;同時依靠區塊鏈技術實現制度約束,充分代表廣大居民的利益。該平臺的運營也將建立多樣化的資金來源機制,如政府的支持、社區居民群體在有償互助時支付給平臺一定的使用費用、社區組織公益活動收入、周邊服務設施的捐贈收入及產品推廣的平臺費用等。

(三)評價完成階段

綜上,社區對共建人即居民個體主導社區治理愈加重視,設計社區社交媒介與線下公共空間完成共建人的開發與培養,在此基礎上培育多樣的內生性社區自組織。此穩定狀態的韌性是否確立可以通過以下強韌性表現指標水平來判斷。首先,在理論上,社區社交媒介通過實現居民意愿的充分表達與社區共同體的聯動實現了社區社會資本的智能化構建并取得政府即治理結構中更高級別的支持,同時為內生性社區自組織的培育提供了廣闊的發展空間,豐富了社區自組織的多樣性。其次,社區社交媒介與線下公共空間的高度融合便于聚合眾多支撐力量為集體行動提供動力,在互動中對成員行為和特點越深入了解越使得成員以促進集體效益后果的方式行動。[55]再次,隨著“斜杠中年”和“斜杠老年”的增多,居民通過互助學習不僅能夠增強學習力,還能夠在社區社交媒介技能方面得到提升。實踐中,可以通過在社區社交媒介發布用戶調查問卷和后臺大數據分析對資本水平、系統的多樣性、集體行動、學習平臺、治理結構中更高級別的支持等指標水平的方式具體評估是否到達完成階段。有關測度指標的選取和綜合指數等級的劃分可以結合實際應用的表現作進一步研究。

結? 語

我國正處于社會轉型期,隨著工業化、城鎮化和全球化發展步伐的加快,已逐漸進入現代風險社會,風險的內生性、泛在性、系統性凸顯,因此,急需提升社區治理的韌性。在回顧和梳理現有社區韌性研究中發現,韌性內涵偏重工程韌性和生態韌性范式,僅考慮針對單一危機事件的解決方案而忽視了更廣闊視野下對社區生態的聯合觀察,尤其是在面臨危機事件時社區產生的內部變化,這些范式不足以幫助風險社會中的社區應對復雜且綜合的挑戰。此外,在互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術逐漸嵌入社區治理的時代背景下,實現與傳統治理模式的互洽以及治理模式創新是社區治理探索的主要工作。由此本文基于演進韌性理論視角考察技術嵌入下社區媒介參與社區治理的路徑優化,旨在提升社區經歷擾動后轉變性層面的韌性,使之逐漸發展為自適應系統。

基于演進韌性視角的分析框架,將新冠疫情與社區治理現狀進行聯合分析得出以下結論:首先,新冠疫情下對鄰里互助的重視為激活居民連接奠定了基礎并提供了發展動力;其次,區塊鏈技術通過機器信任重新定義線上社交的信任與情感基礎,從當下“陌生人社區”實際出發,為構建新熟人社區提供了線上解決方案;再次,區別于網絡空間的社區公共空間消解了互聯網滲入社區過程中的“隱私悖論”現象,在區塊鏈技術加密算法的技術保障之外,通過激活線下公共空間中的互動,由此建立的信任基礎能夠最大程度地減少居民在線上社交時對隱私泄漏的擔憂;第四,社區微基建項目的大力推進為居民參與協商、建言提供了機會,也為居民主導的社區治理模式創新提供了實踐落腳點;第五,居民的參與和配合是提升社區韌性的重要基礎。

居民自治并非新事物,但卻是社區治理實踐中較難攻克的課題。新冠疫情下開放的機遇和累積的變革基礎導向——居民主導的社區治理能夠區別于熟人社區的“精英模式”,提供符合“陌生人社區”實際的解決方案——“共建人模式”。社區媒介所扮演的角色則是開發和培養居民群體中的共建人。基于區塊鏈技術設計社區社交媒介,先期利用新冠疫情期間積累的鄰里互助基礎和社區公共空間的互動基礎維持線上的活躍度,初步地發展多樣性的社群組織,然后通過社區微基建項目等作為切入口,盤活線上和線下空間的互動循環,吸納社區組織、周邊商戶、校區、醫院、園區等更多主體參與,構建社區生態、建立制度性共識、發展成熟的內生性社區自組織,從而建立起居民主導的“共建人模式”下的社區韌性。在抗擊新冠疫情的基層治理過程中,屬地化管理、網格化邊界把控更為嚴密,但社區的內部邊界并未封閉,反而會開啟“機會之窗”,新一代信息技術的嵌入使社區治理路徑進一步得到優化——更多的共建人與自治組織進行更廣泛的多主體聯動以及虛擬社區和實體社區更好地交融。

【參考文獻】

[1]習近平:毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作 堅決打贏湖北保衛戰武漢保衛戰[N].人民日報,2020-03-11(01).

[2][8]邵亦文,徐江.城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析[J].國際城市規劃,2015,(2):48-54.

[3][4]The World Economic Forum.Global Risks 2013 Eighth Edition[R/OL].37;36.http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf.

[5]Holling C S.Resilience and Stability of Ecological Systems[J].Annual Review of Ecology and Systematics,1973:1-23.

[6]Berkes F,Folke C.Linking Social and Ecological Systems:Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience [M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:13-20.

[7]Holling C S.Engineering Resilience versus Ecological Resilience[M]//Engineering Within Ecological Constraints.National Academies Press,1996.

[9]Walker B,Holling C S,Carpenter S R,et al.Resilience,Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems[J].Ecology and Society,2004,9(2):5.

[10][11][12][30][34]Folke C,Carpenter S R,Walker B,et al.Resilience Thinking:Integrating Resilience,Adaptability and Transformability[J].Ecology and Society,2010,15(4):20.

[13]Wilson G.Community Resilience and Environmental Transitions[M].Routledge,2012.

[14]Nelson D R,Adger W N,Brown K.Adaptation to Environmental Change:Contributions of a Resilience Framework[J].Annual Review of Environment and Resources,2007,32(1):395-419.

[15][17]彭褕,郭祖源,彭仲仁.國外社區韌性的理論與實踐進展[J].國際城市規劃,2017,(4):60-66.

[16]MAGIS K. Community Resilience:An Indicator of Social Sustainability[J].Society and Natural Resources,2010,(5):401-416.

[18]廖茂林,蘇楊,李菲菲.韌性系統框架下的城市社區建設[J].中國行政管理,2018,(4):57-62.

[19]顏德如.構建韌性的社區應急治理體制[J].行政論壇,2020,(3):89-96.

[20]王世福,黎子銘.強化應急治理能力的韌性社區營造策略——新型冠狀病毒肺炎疫情的啟示[J].規劃師,2020,(6):112-115.

[21]韓東松,曾堅,曹湛.基于智慧技術的彈性社區構建方法與實現路徑研究[J].建筑與文化,2014,(7):76-78.

[22]托馬斯·J·坎帕內拉,羅震東,周洋岑.城市韌性與新奧爾良的復興[J].國際城市規劃,2015,(2):30-35.

[23]辛偉,徐雯.淺析社區媒介改善鄰里關系的效果研究——以南昌市西書院社區為例[J].東南傳播,2016,(2):74-76.

[24]黃榮貴,桂勇.互聯網與業主集體抗爭:一項基于定性比較分析方法的研究[J].社會學研究,2009,(5):29-56+243.

[25]王海濤.互聯網背景下社區媒體在基層治理中的功能重構[J].中州學刊,2020,(2):160-165.

[26]樊巍.互聯網+社區治理:重新認識社區媒體的價值[J].中國記者,2016,(7):116-118.

[27]Plodinec M J,Edwards W C,White R K. Applications of a “Whole Community” Framework for Enhancing Community or Campus Resilience[J].Procedia Economics and Finance,2014,18:9-16.

[28]Magsino S L.Applications of Social Network Analysis for Building Community Disaster Resilience:Workshop Summary[M].National Academies Press,2009.

[29]Cinderby S,Haq G,Cambridge H,et al.Practical Action to Build Community Resilience:The Good Life Initiative in New Earswick[M].York:Joseph Rowntree Foundation,2014.

[31]Keith Shaw,Louise Maythorne.Managing for Local Resilience:Towards A Strategic Approach[J].Public Policy and Administration,2011,28(1):43-65.

[32]Mayunga J S.Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience:A Capital-based Approach[C].Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building,2007:1-16.

[33][39]Ahern J.From Fail-Safe to Safe-to-Fail:Sustainability and Resilience in the New Urban World[J].Landscape and Urban Planning,2011,100(4):341-343.

[35]Cohen O,Leykin D,Lahad M,et al.The Conjoint Community Resiliency Assessment Measure as a Baseline for Profiling and Predicting Community Resilience for Emergencies[J].Technological Forecasting and Social Change,2013,80(9):1732-1741.

[36](德)斐迪南·滕尼斯.共同體與社會[M].林榮遠譯.北京:商務印書館,1999.

[37]Louis Wirth.Urbanism as a Way of Life[J].American journal of Sociology,1938,44(1).

[38]顏峰.疫情“心理應激”是一種自我保護[EB/OL].新華網,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-04/01/c_1125796491.htm.

[40]S.R.Arnstein.A Ladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Institute of Planners,1969.

[41]賀林平.“智”理大城市 生活更舒適[N].人民日報,2019-01-14.

[42]Coronavirus-COVID-19;Findings from Harvard University T.H.Chan School of Public Health Provides New Data on COVID-19(Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemicperiod)[J].Medical Letter on the CDC&FDA,2020.

[43]陸睿,耿學鵬.韓國發布保持社交距離的細化分類標準及措施[EB/OL].新華網,http://news.cctv.com/2020/06/29/ARTI4vtnU54G9PCk6ECvzBNZ200629.shtml.

[44]Granovetter M.Economic action and social structure:The problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985.

[45]韓傳峰.基于區塊鏈的社區治理機制創新研究[J].人民論壇·學術前沿,2020,(5):66-75.

[46]Hew J J,Tan W H,Lin B,et al. Generating travel-related contents through mobile social tourism:Does privacy paradox persist?[J].Telematics and Informatics,2017:S0736585316306323.

[47]孟曉明,賀敏偉.社交網絡大數據商業化開發利用中的個人隱私保護[J].圖書館論壇,2015,(6):67-75.

[48]張玥,朱慶華.國外信息隱私研究述評[J].圖書情報工作,2014,(13):140-148.

[49][55]夏建中.治理理論的特點與社區治理研究[J].黑龍江社會科學,2010,(2):125-130+4.

[50]項輝,周俊麟.鄉村精英格局的歷史演變及現狀[J].中共浙江省委黨校學報,2001,(5):90.

[51]李志強,張一彥.精英“依附式”生態社區治理的探索——基于陜西袁家村的啟示[J].西北民族大學學報(哲學社會科學版),2018,(6):84-92.

[52]曹博林.社交媒體:概念、發展歷程、特征與未來——兼談當下對社交媒體認識的模糊之處[J].湖南廣播電視大學學報,2011,(3):65-69.

[53]陳偉東,李雪萍.社區自組織的要素與價值[J].江漢論壇,2004,(3):114-117.

[54]劉勁松,聞葵花.探尋社區媒介創新發展新動力——從深圳海裕社區媒介相關調查看其參與社區治理的角色功能[J].中國記者,2015,(5):98-100.

(責任編輯:高? 靜)

On Path Optimization of Community Media Participation in

Community Governance from the Perspective of Epidemic

Prevention and Control:Evolution Resilience and Technology

Embeddedness:Integrating Resilience and Technology Embedding

Zhou Xianghong,Lu Minghui

Abstract:Evolutionary resilience emphasizes the ability of the system to change,adapt and transform in crisis,which provides a new theoretical resource and perspective for the path optimization of community media participation in community governance in modern risk society.Based on the survey of neighborhood mutual assistance in epidemic prevention and control,multiple cross networks based on trust and cooperation under technology embeddedness,the elimination of the negative “privacy paradox” in the community and the promotion of micro infrastructure projects,it is found that the internal boundary of the community is not closed during the epidemic prevention and control period,and the resident led governance model is becoming more and more important under the background of emphasizing community resilience.Community media combined with the decentralization empowerment of Internet,big data,blockchain and other new generation information technology provides an alternative to the transformation from “elite mode” to “co construction mode” in the residents' autonomy mechanism:through the design of community social media based on blockchain technology,the development and cultivation of co construction people can be completed in the interaction between it and offline public space,and then a variety of community media can be developed Endogenous community self-organization is to establish community resilience led by residents' autonomy.

Key words:epidemic prevention and control;evolution resilience;community media;technology embeddedness;community governance;neighborhood mutual aid