保留鄉土特色 留住鄉愁記憶

——以泉州石筍公園為例

林國評

(泉州市市政工程管理處 福建泉州 362000)

0 引言

“地下看西安,地上看泉州”。泉州是一座歷史悠久、文化燦爛的古城,老城內飽含多元文化底蘊,各種宗教在此碰撞生輝,千載文史在此沉淀綻放。隨著城鎮化進程的持續推進,城市面貌煥然一新,而純粹的拿來文化攪亂了本該傳承的傳統,曾經的鄉愁化作記憶。“鄉愁是一枚小小的郵票,你在這頭,母親在那頭”,這是800多萬旅居海外的泉籍游子對故鄉依戀寫照。

為保護歷史痕跡,傳承閩南文化,按市委、市政府工作要求,啟動石筍公園建設任務,將石筍及周邊歷史遺跡統一納入公園建設范圍,恢復歷史風貌。2000年著手規劃設計,2003年、2004年分二期開工建設,2004年竣工對外開放。一分耕耘,一分收獲,20年后的2020年7月,以古城為核心,拓展石筍公園、接官亭等綠地的泉州古城文化生態旅游度假區,正式獲評省級旅游度假區稱號。

1 歷史背景

據《泉州府志》記載:“龜山出臨漳門外一里許,三峰高聳,其形如龜,山川壇在焉,山有石,卓大丈許,名石筍,筍江以此得名。”歷史上的龜山不僅有保存完好的省級重點文物石筍、市級文物保護單位接官亭,還有被毀的山川壇、歌吹亭、石筍三橋(甘棠橋、棠蔭橋、龜山橋)、石筍古渡等歷史遺址。古時泉州八景之一的“筍江月色”便出于此地。

宋代泉州太守王十朋詩云:“刺桐為城石為筍,萬壑西來流不盡。”石筍是一根立地約3.1 m高,上尖下粗的花崗巖石柱,為男性生殖器造型,建造年代為宋之前。關于它的起源,目前尚無統一定論,主要有新石器時代說、古印度婆羅門教說、生殖器崇拜說、“以陽破陰”的地理風水學說。總之,石筍對泉州宗教歷史與民俗文化有著極高的研究價值。

接官亭是古代官員出城迎接上級官員的地點,始建年代無考,曾傳說為迎接宋幼主來泉而建。郡志載:“宋慶元四年(1198年),臨漳門外有甘棠、棠蔭、龜山三橋,三橋盡處有古接官亭,供奉觀音菩薩,亦稱觀音大士亭[1]。”建筑群占地5880 m2,建筑面積746 m2,現存主殿為清代建筑,內藏文物有:碑石“觀音大士像記”,系明萬歷三十年(1602年)解元李光縉集王羲之書法為記,現存系清同治十二年(1873年)原碑重立;道光年間雕于青石上之竹畫四幅;明萬歷年間“雙鳳朝牡丹”橫楣木雕;鐫刻楹聯之宋代石柱四根;明代大書法家張瑞圖的行書對聯;鐫刻陰陽文之古碑石數塊,皆十分珍貴之文物。

山川壇建在龜山上,始建年代未考,為古代泉州祭祀山川、風云雷雨之神壇;歌吹亭是古時舉行祭壇儀式或迎送官員時鳴放禮炮地點。

2 總體布局

公園位處晉江下游防洪堤行洪范圍,東起防洪堤壩,西至筍江,北臨黃甲街,南至筍浯溪,占地面積139 253 m2,合約209畝。龜山環山面水,紫氣青霞,清源疊翠,紫帽巍峨,水濬通源,橋橫跨水,佳穴聚氣,風光旖旎。“自成天然之趣,不煩人事之工”[2],稍作整理即可建成融歷史宗教文化、自然生態野趣、休閑娛樂健身為一體的開放式城郊公園。

依不同立地條件及功能需求,分歷史文化區、自然生態區和文娛健身區。歷史文化區以展現泉州歷史宗教文化為主,重點保護石筍、接官亭,修復山川壇、石筍三橋及歌吹亭,開挖龜山湖與棠蔭潭,突出以水為中心,景點親水環湖圍繞;自然生態區位于園區東南側,碧波盈盈的溪流和郁郁蔥蔥的龍眼林造就極佳的天然生態環境,鋪設蜿蜒曲折小徑,遍植地被植物,安放休閑坐凳,聽潺潺流水,聞瓜果飄香,感受田園野趣和豐收喜悅;文娛健身區沿筍江而建,空間組織注重虛實相合,開闊的草坪與蔥郁樹林產生強烈對比,林中有序布置露天戲臺、石筍古渡、游船碼頭、浮雕景墻、冬泳健身等服務設施,提供休閑娛樂、健身聚會和親近自然的場所。全園秉承傳統自然式造園精髓,通過迂回曲折的園路將分散的景點串成線,沿途參差布置奇花異卉,營造曲徑通幽、步移景異、柳暗花明、欲揚先抑的藝術效果,如圖1所示。

圖1 公園俯視圖

3 營造手法

把自然美和人工美相結合,以自由靈活的布局,注重空間的分隔、對比、相互滲透和層次組織,巧妙運用對景與借景,體現具有詩情畫意的藝術空間,表達內心深處得以安放的閑情雅致,追求以精神為訴求的人文價值。

3.1 建筑小品

“紅磚白石雙坡曲,出磚入石燕尾脊”。接官亭建筑群為閩南風格的寺廟建筑,由前、后、左、右、中五亭組成,中亭曰過街亭,左右為拜亭,前亭供奉十八羅漢,后亭中祀觀音大士及善才龍女,左祀梵天圣母媽祖,右祀地藏王菩薩。五亭成“十”字形構造,抬梁式硬山頂,斗拱翹脊,古色古香[1],整體造型氣勢恢宏,莊嚴典雅;主體建材以磚、瓦、石、木、蚵殼為主,展現歷史肌理脈絡;色彩上以閩南紅為主基調,熱情而不張揚,泉州白過渡,自然協調;沿用磚雕、石雕(影雕、浮雕、透雕)、木雕等閩南傳統工藝,將能工巧匠的藝術才華和豐富的想象力、創造力表現得淋漓盡致。

山川壇型制外方內圓,象征天圓地方,寓意天人合一,強調人與自然和諧共生,保護人類生存空間的可持續性;“亭者,停也”[2],復建后的歌吹亭,石結構單檐六角攢尖屋面閩南仿古建筑,起著園路轉折過渡、入口美化引景和休憩賞景功能的作用,給人視覺美感,是園中最富人情味的建筑之一;石筍古渡牌坊,石結構四柱三門造型,端莊典雅,是古時碼頭停靠點,而在園中起著領起前奏、漸入佳境的作用;為便于行洪,露天戲臺以仿古雕花鏤空造型為主,是傳播地方曲藝的文化舞臺;石筍三橋為仿宋石結構橋梁,龜山橋恰似長虹臥波,甘棠橋宛如一彎明月,棠蔭橋仿若輕紗蒙面;“筍江月色”浮雕景墻由當地國家級工藝美術大師及地方能工巧匠,采用泉州白花崗巖石材,運用傳統石雕工藝精雕細琢而成,描繪中秋筍江月夜之時呈現的美麗畫卷,而今筍江古橋已坍塌,唯中段橋身孤立江中,盡顯憂思懷古之情。

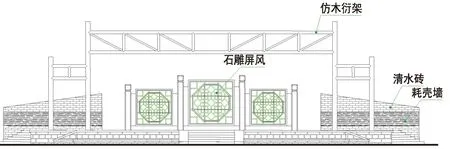

建筑充分利用當地傳統建材和遺棄舊構建,采用傳統工藝修舊如舊恢復歷史風貌;注重與周邊自然環境相結合,讓建筑融入自然,成為美的景觀點,同時又是欣賞景觀的觀景點;建筑外立面多采用傳統的花窗、門洞造型,保障行洪要求,更顯輕巧別致,同時借用周邊的湖光山色形成美的窗景、框景,使建筑與自然相互滲透,和諧統一,達到“巧于因借,精在體宜”[2]的傳統造園理念,如圖2~圖6所示。

圖2 棠蔭橋與百齡古榕

圖3 露天舞臺

圖4 “石筍古渡”牌坊

圖5 “筍江月色”浮雕景墻

3.2 掇山理水

“石令人古,水令人遠。園林水石,最不可無。一峰則太華千尋,一勺則江湖萬里”;“山有脈,水有源,水隨山轉,山因水活,脈源貫通,全園生動”。近于自然的山水園是傳統文化典范。

園中多處掇山造景,其中,入口大門處為鋼筋水泥仿自然山石人工塑造,配以修竹數叢,親和自然,“有真為假,作假成真……雖由人作,宛自天開”[2]。仿造的山石色澤黑黃,質感粗獷,造型穩健,給人以精神和力量,是泉州人愛拼敢贏、剛毅堅忍的真實寫照。樹蔭下隨意放置輝綠巖自然山石,大小不一,錯落有致,石旁栽植奇花異卉,坐石賞景,悠然自得。

前庭地勢低洼處開挖龜山湖與棠蔭潭,湖岸蜿蜒曲折,水面收放自如;沿湖敷設曲徑,行者左右顧盼,妙趣橫生;湖心筑島,水光波延,時聚時散,源頭不盡;湖面架橋,小橋流水,行于橋面宛如蜻蜓點水;環湖植綠,桃之夭夭,其葉蓁蓁,楊柳依依,綠樹成蔭,既是障景又是框景;水中倒影,近樹遠山,宛如海市蜃樓,盡收眼底;臨水品茗,茶水流動,閑敲棋子,曲水流觴,泛舟采蓮,岸邊觀魚,湖邊垂釣……波瀾不驚的湖面讓人置身世外山水間,心境淡然,自由自在,浮想聯翩,如圖6~圖7所示。

圖6 接官亭與龜山湖

圖7 掇山造景

3.3 花木配植

“山藉樹而為衣,樹藉山而為骨”,“夜雨芭蕉,似雜鮫人之泣淚;曉風楊柳,若翻蠻女之纖腰。移竹當窗,分梨為院……院廣堪梧,堤灣宜柳……風生寒峭,溪灣柳間栽桃;月隱清微,屋繞梅余種竹……竹修林茂,柳暗花明”[2];“菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也”;蘭、菊、水仙、菖蒲為花草四雅;梅、蘭、竹、菊為四君子;松、竹、梅為歲寒三友;與蓮同潔,與海棠同韻…… 古人把樹木和山石比作衣骨,相互因依,強調花木對于環境和人的關系,富有情趣的意境而引發美好的想象,同時,傳統文化也賦予花木多層面的價值,飽含深意。

圖8 百齡古榕

圖9 疏林草地

圖10 “筍江殘橋”與百齡古榕

數株樹齡300年~400年的榕樹如圖2和圖8~圖10所示,古木參天,盤根錯節,猶如天上的繁星隨機分布園區,是歷史的活化石和見證者。綠化布局重點突出古榕,周邊植物作為背景點綴加以烘托,所選植物多以觀花、觀果、蔭木類、竹類等鄉土植物為主,適度配植觀葉類、水生植物類和草本灌木類植物,注重常綠與落葉,闊葉與針葉,喬、灌、草、地被的搭配,孤植、叢植與群植的體量對比,使之形成高低錯落,疏密有致,色彩協調,主次分明,重點突出,品種豐富,花開四季,四序常綠,富有季相變化和人情味的藝術空間氛圍。

歷史文化區內栽植花木類植物(大花紫薇、刺桐、木棉、鳳凰木、白蘭花、桃花)、觀葉類植物(垂柳、紅楓、紅花檵木)、蔭木類植物(小葉榕、香樟、黑松、銀杏)、水生植物(荷花、睡蓮)及竹類,營造四季如春、春色滿園的詩意空間;自然生態區保留原有龍眼林,樹下栽植中草藥地被植物(薄荷、蒲公英、車前草、鳳仙花),體現農耕田園風光;文娛健身區以蔭木類植物(小葉榕、重陽木、天竺桂)和花果類植物(火焰木、廣玉蘭、桂花、楊桃、芭蕉、蓮霧、菠蘿蜜、荔枝)為主,寓意春華秋實,碩果累累。

圖11 石筍凝煙

3.4 自然天時

“春夏秋冬,早暮晝夜,時之不同者也;風雨雪夜,煙霧云霞,景之不同者也。景則由時而現,時則因景可知”。自然為萬物之本,石筍公園巧妙借用晨旭、夕照、夜月、星空、陰雨、霧風,還有自然界中植物呈現的季相變化,花木散發的芬芳,風雨、流水、鳥鳴的聲樂,動物、昆蟲移動飛舞的姿態等自然天時現象來建構物質性的流動景觀,營造出石筍凝煙、雨打芭蕉、四面荷風、筍江月色、桂芯飄香等意境,展現時和景的自然天時之美,如圖10~圖11所示。

春天細雨蒙蒙,石筍煙霧繚繞,雨水灑在芭蕉葉上輕彈高山流水,安詳靜謐的幽雅古韻,羈旅思鄉之情油然而生;夏日,滿塘荷花懷抱,出淤泥而不染,濯清漣而不妖,香遠益清,亭亭凈植,清風徐來,陣陣涼意;中秋月明之夜,遠處傳來絲絲管弦樂,空氣中彌漫著丹桂的芬芳,江中清源、紫帽兩山依偎相連,一輪明月透過筍江橋洞,水中倒映著16輪明月,小船泛舟江上,陣陣江風,款款流水,粼粼波光,人人欣賞美景,流連忘返;萬物凋零之時,園中依然綠意融融,鳥語花香,靜待春的到來……

3.5 地域人文

北宋進士謝履為石筍賦詩曰:“秋日蓮峰凈,春風石筍抽”;元代名僧釋大圭詩曰:“危石青入云,上有千歲木。我來臥其間,天風響巖谷”;明代大書法家張瑞圖為接官亭提聯:“火宅蓮花眾生非異相,金身莖草百派想歸源”……詩詞是中國古典人文景觀最經典和最傳統的表達方式,同時,珍藏于接官亭內歷代泉州文人墨客、能工巧匠所作的碑文牌匾、詩詞對聯、書法繪畫,還有流傳于世的地方經典傳統曲藝(梨園戲、南曲、提線木偶),體現古閩越族遺風的傳統民間舞蹈(拍胸舞),每年一度的盆景展、菊花展、中秋游園(燈展、攻炮城),植物文化,歷史宗教文化(佛教、道教、婆羅門教)等,以及時間烙下的痕跡(磨光的石徑),觸景生情,引發心靈深處的感悟……都直接或間接地體現富有地方特色的人文景觀。

閩南人對榕樹情有獨鐘。榕即容,有容乃大,包容萬物,是一種氣度。榕樹閩南語為“情”“根情”,根深蒂固,盤根錯節,枝干交織,成就獨木成林的自然傳奇,是同根共生,一脈相承的凝聚,是身在異鄉游子對故土的情感寄托,是葉落歸根,情系閩臺兩岸“同文、同種、同根”的“根情”緣。

含蓄蘊藉的人文景觀蘊藏著豐富的精神世界,表達著中國文人淡泊舒朗的心境和俗世無爭的高雅氣節。此時靜下心來,看庭前花開花落,望天上云卷云舒,后知后覺的我知命之年才真正領悟:寵辱不驚,去留無意。

4 結論

鄉土文化不是簡單的元素堆砌,而是對鄉土自然景觀和地域歷史文化進行充分了解和梳理后,以當地建筑建材、鄉土植物、歷史文化背景為素材,秉承含蓄內斂、師法自然的傳統藝術工藝,人文與意蘊的細膩表達,自然勝景與匠人之心的完美結合,達到天人合一,返璞歸真的絕妙意境。

“看得見山,望得見水,記得住鄉愁”,黨和國家領導人為城鄉建設指明了方向。工程建設人員應充分汲取、借鑒、運用中式古典營造手法和傳統匠人技藝,創作出體現民族精神、樹立文化自信的工程作品,更好地保留鄉土特色、留住鄉愁記憶。