鐵路異構空間數據融合與展示

年秋慧 王英杰

(1.中國鐵道科學研究院研究生部,北京 100081;2.中國鐵道科學研究院集團有限公司電子計算技術研究所,北京 100081)

鐵路地理信息平臺是鐵路數字化發展中的基礎設施以及信息交換共享平臺,在鐵路空間數據綜合管理方面起到了重要的作用[1]。而數據融合技術是將空間信息采用不同方法對空間數據進行融合[2]。通過融合,能夠消除空間對象的描述差異、詳細程度及幾何位置差異,提高存儲效率[3]。

鐵路空間數據覆蓋了各類空間數據資源,從宏觀至微觀、從地表至地下,因此數據的管理至關重要。而當前存在部分矢量數據屬性信息重疊、遙感影像空間分辨率較低以及空間數據動態展示加載速度慢的問題。為了解決當前空間數據存在的問題,本文首次將數據融合技術應用到鐵路地理信息平臺中,用以提高空間資源利用率、遙感影像分辨率、加載速度等。同時,針對集成后數據加載過慢等問題,研究并選取合適的技術及軟件,將不同類型、不同格式、不同時間的空間數據放在同一空間下進行集中展示,縮短數據加載時間,實現同一時空體系內數據綜合展示。

1 鐵路空間數據范圍

1.1 矢量數據

鐵路矢量數據包含線路、車站、橋梁、隧道、涵洞、路基等基礎設備設施信息,占全部空間數據的50%左右,是鐵路空間數據重要的信息資源[4]。同時,矢量數據涵蓋了鐵路設備設施全生命周期的信息。而當前的矢量數據在制作時并未對信息進行處理,導致同一實體數據具有多類矢量數據,信息重復率高,資源浪費,不利于數據的管理和后續制作的矢量數據存儲[5]。

1.2 柵格數據

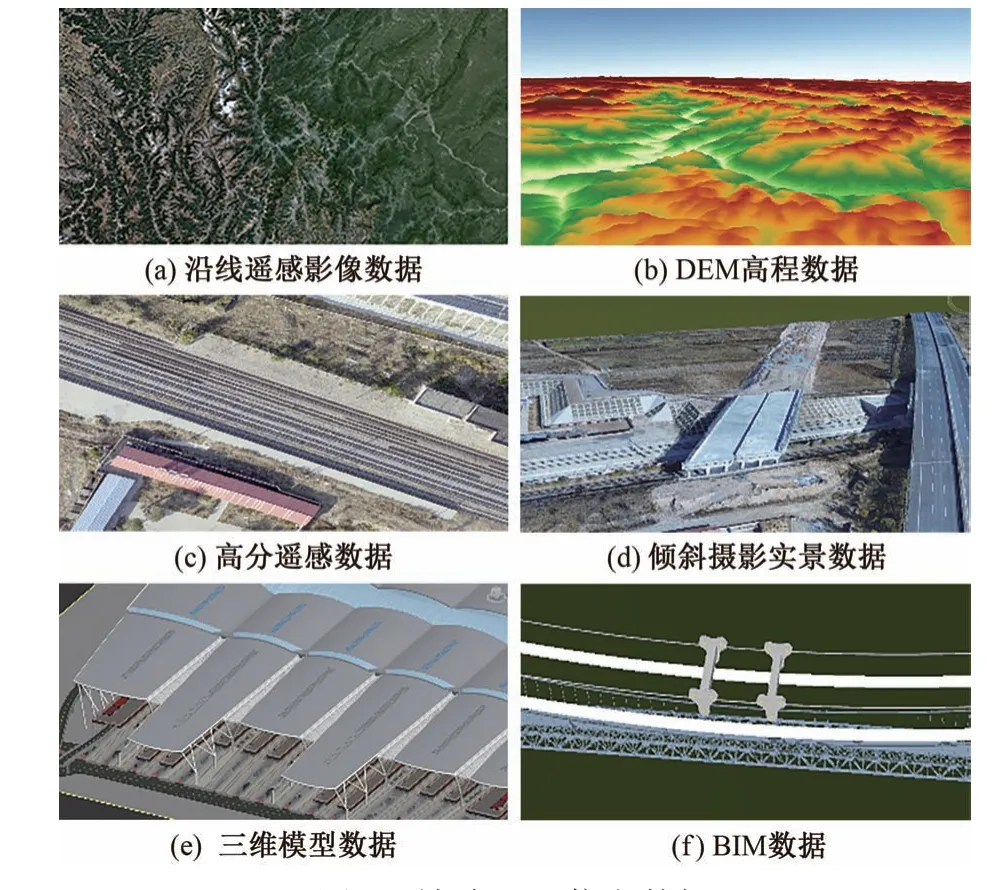

鐵路柵格數據包括鐵路沿線遙感影像數據(圖1(a))、鐵路沿線數字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)數據(圖1(b))、重點區域高分遙感數據(圖1(c))、圖片等。鐵路沿線遙感影像數據根據各線路展示的不同需求,采集范圍多為沿線左右延伸2~10 km;鐵路沿線數字高程模型數據通過與遙感影像進行疊加,實現鐵路沿線三維實景展示;重點區域高分遙感數據可對鐵路線路重點區段如滑坡、泥石流高發區段進行監測,通過查看不同時期的高分遙感數據實現對區段的監測,保障列車運行安全。我國公開的遙感影像在視野寬闊、位置平坦區域(如城市市內)影像具有較高的分辨率,但在山丘及偏遠區域影像分辨率較低。然而,鐵路線路部分區段建于山區、林中或無人居住的區域,此區域容易發生山體滑坡、泥石流等災害,對遙感影像分辨率要求較高。當今市面上的高精度遙感影像價格昂貴,且鐵路線路成條帶狀分布,而采集的影像范圍遠大于所需影像范圍,導致部分影像在鐵路中無法使用,造成資源浪費。

1.3 三維數據

鐵路三維數據包括鐵路傾斜攝影實景數據(圖1(d))、三維模型數 據(圖1(e))、BIM 模型(Building Information Modeling)數據(圖1(f))等。鐵路傾斜攝影實景數據可對鐵路及周邊設施、建筑等進行更加真實的場景展示。三維模型數據和BIM 模型數據可實現設備設施的虛擬化管理,提高鐵路設備設施的管理能力。傾斜攝影實景數據、三維數據、BIM模型數據等對實體的表達更加精細直觀,同時也對服務器和軟件的要求更高。當前鐵路地理信息平臺對于三維數據采用osgb,slpk 等格式,采用ArcGISServer 服務器進行服務發布和存儲,在對鐵路沿線三維數據進行展示時,數據加載緩慢,影響用戶體驗。

圖1 鐵路地理信息數據

2 數據融合研究

2.1 矢量數據融合

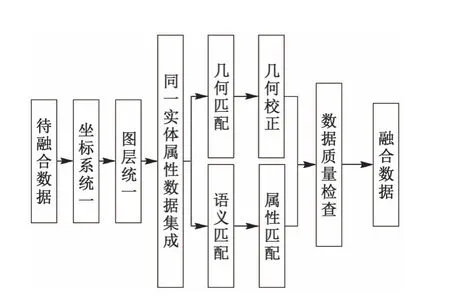

矢量數據是鐵路空間數據最重要的組成部分。當前鐵路各業務領域對空間數據的使用需求不同,同一空間對象被制作成多個矢量數據,且屬性信息大致相同,導致數據反復存儲,造成了空間資源的浪費。因此對矢量數據進行有效融合可以減少數據存儲量。但在融合過程中會出現同一實體的數據坐標系、屬性信息、幾何特征、內容詳細程度、現勢性不強等問題[6]。對矢量數據進行融合處理的流程見圖2。

圖2 矢量數據融合流程

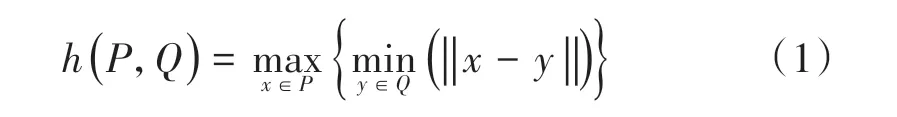

為了對矢量數據進行集成,首先對坐標系進行轉換,并將圖層進行統一,然后對數據分別進行幾何匹配及屬性匹配。采用Hausdorff 距離(一個集合到另一個集合中最近點的最大距離[7])進行幾何匹配。

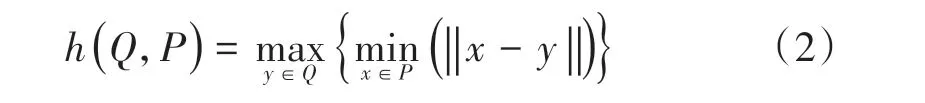

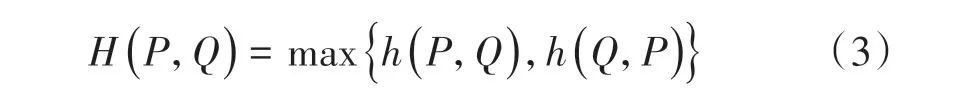

對待匹配的兩條線要素集合{P,Q},存在兩組子集P={p1,p2,…,pm},Q={q1,q2,…,qn}。 其 中p1,p2,…,pm及q1,q2,…,qn為線要素P和Q上相同位置處的折點,則前進距離為

后退距離為

且有前進距離≠后退距離。所以Hausdorff距離可以表示為

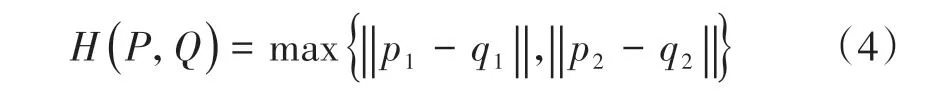

從P,Q中選取兩組折點集合,例如{p1,p2},{q1,q2},將之帶入式(3)有

采用Hausdorff 距離可對點、線、面要素的整體相似度進行比較,且對精度的影響較小[3]。實現了矢量數據的幾何特征匹配。

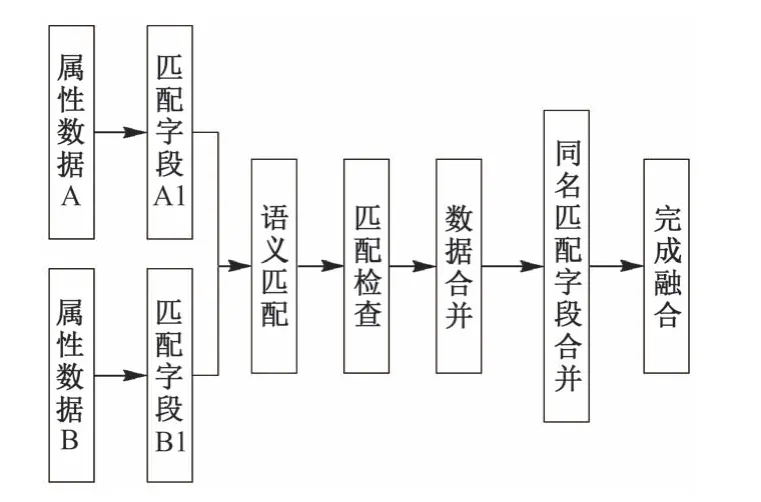

選取語義匹配對矢量數據的屬性信息進行匹配,匹配流程見圖3。

圖3 屬性匹配流程

對于兩個待匹配的屬性數據,首先選取匹配字段,如“車站名稱=北京站”和“Name=北京站”所表達的實體對象相同,所以可對該字段進行語義匹配。對待匹配字段采用深度語義匹配模型進行語義匹配[8]。然后對匹配結果進行檢查,如對坐標值、屬性字段唯一編碼等進行相似度計算,若相似度高,則證明語義匹配正確。最后對匹配數據進行屬性信息合并,并對同名及匹配成功的字段進行合并,若出現內容不一致時,選取最新更新的矢量數據信息進行保存,實現屬性數據的融合。

2.2 遙感影像融合

現有傳感器硬件技術不足、衛星發射成本高等原因,使得高時空遙感影像分辨率的獲取存在問題[9]。鐵路對遙感影像分辨率的要求較高,但高分辨率的遙感影像獲取成本較大。為了解決遙感影像分辨率低的問題,采用影像融合技術將高時間和高空間分辨率影像進行融合[10]。影像融合按層次可分為像素級、特征級、決策級三級。像素級是對現場采集圖片直接進行融合處理;特征級是通過邊緣檢測、特征提取、特征融合等技術實現對影像的融合;決策級是通過對多源數據進行分析、處理、提取,將提取后的信息按照一定規則進行融合。

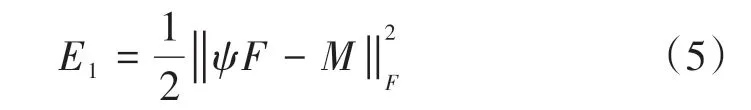

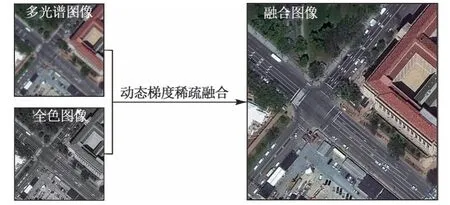

動態梯度稀疏融合是基于局部頻譜一致性和動態梯度稀疏性的一種影像融合方法,屬于決策級的融合技術。通過將融合后的圖像降采樣,使得圖像大小與原始圖像保持一致,利用最小二乘擬合模型實現光譜信息的提取[11]。其中能量函數E1可表示為

式中:ψ為降采樣函數;F為融合圖像;M為多光譜圖像。

多光譜圖像的不同波段存在著一定的關聯,為了表示這種關聯,建立了新的能量函數E2,

式中:P為全色圖像;D(P)表示將P復制到多光譜圖像的每個波段中;‖ ‖2,1函數可同時支持動態梯度稀疏和群稀疏。

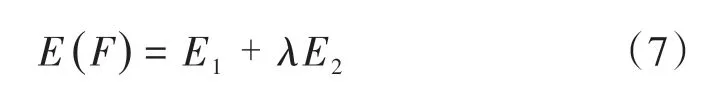

然后對式(5)和式(6)進行合并,可較好地解決影像融合的問題

將E1,E2展開有

λ為梯度信息調整參數。對參數進行調整,得到多個E(F)值,選取當E(F)值最小時的λ作為影像融合參數。

采用此方法可以保證光譜信息的準確性,對梯度的符號和信號的大小不做約束和限制,使得在影像融合時盡可能忽略光照變化的影響。

3 多源數據融合展示

鐵路“一張圖”是將鐵路線路同沿線的地形地貌、設備設施等在同一環境下進行展示。大范圍的鐵路沿線三維場景需要海量的柵格數據、三維模型數據等作為支撐,影響系統的運行時間和運行效率。開源地理信息技術作為當前的主流技術,已被各行業廣泛使用,但是目前在鐵路空間數據領域應用的開源地理信息技術如鐵路大修預算系統[12],只是對鐵路矢量數據進行了初步的分析及處理,并未充分考慮遙感數據、三維數據等。

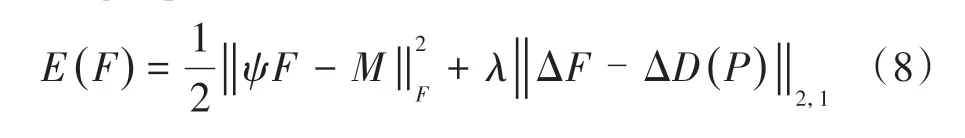

運用開源地理信息技術對二維和三維數據融合進行研究,從而實現統一高效的空間數據模型的融合展示。一方面,利用動態加載技術對柵格數據、矢量數據與三維模型數據進行分級處理和分析預測;另一方面,通過“時間+空間+業務”的時空數據組織模型技術進行數據的分層展示,以事件為中心,以時間序列進行關聯和組織,實現了動態可視化展示,能夠大大提高系統的運行效率。數據融合架構見圖4。

圖4 多源異構數據融合架構

4 試驗與分析

4.1 矢量數據融合

圖5 幾何屬性匹配

圖6 屬性數據融合

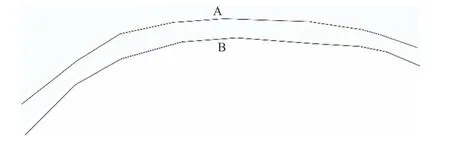

選取矢量化的鐵路線路進行幾何匹配(圖5)和屬性匹配(圖6)。圖5中,A 和B表示同一條鐵路線路,A基于天地圖制作而成;B基于谷歌影像地圖制作而成。可以看到A 和B 在不同位置。對A 和B 采用Hausdorff距離進行計算,并設定閾值為5,此時A 和B 之間的最大距離為3.14,小于閾值,可確定A 和B 為匹配線路,實現了矢量數據的幾何匹配。

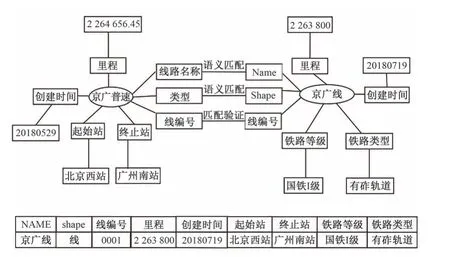

對于屬性數據(圖6),首先對字段“線路名稱-Name”、“數據類型-Shape”進行語義匹配,結果顯示二者表示的實體對象相同。匹配完成后對匹配結果進行檢查,選擇同一字段“線編號”,檢驗確為同一實體對象。對其進行融合處理,得到融合后的屬性數據,完成矢量數據的融合。

4.2 遙感影像融合

通過對鐵路沿線遙感影像的全色圖像和多光譜圖像進行融合,使得遙感影像同時兼具高分辨率及色彩信息。如圖7所示,采用動態梯度稀疏法,對選取地沿線附近的某一十字路口遙感影像進行融合,結果顯示更加清楚,具有較好的融合效果。

圖7 遙感影像匹配

4.3 多源數據融合展示

采用開源地理信息技術對二、三維數據以及三維模型數據進行融合,實現了鐵路沿線虛擬化基礎設施展示。采用QGIS 軟件對數據進行融合展示,并選取ArcGIS 軟件作為參照對象,對數據融合的時間和數據展示的時間進行對比。圖8為某線路橋梁處多源異構數據融合后的結果,其中黃色區域為不良地質。經過融合后的數據可以將更多的數據展示到同一界面上,提高了用戶的可讀性,從而實現了二、三維數據的有效融合。QGIS 在矢量數據融合上所需時間與ArcGIS相近,而在影像數據融合、非影像數據融合和多源數據融合展示方面,效果都優于ArcGIS。此外,用戶可查看同一區域內不同時間段內的影像數據,對不同時期的影像數據進行對比分析,為鐵路防災、應急救援提供技術支持。

圖8 多源異構數據展示效果

5 結論

1)采用幾何匹配和語義匹配對矢量數據進行融合能夠提高矢量數據的空間利用率,減少資源浪費。

2)采用動態梯度稀疏法對高時間和高空間分辨率影像進行融合可以提高遙感影像的分辨率。

3)通過開源地理信息技術及動態加載技術,并建立“時間+空間+業務”的組織模型,可以實現更為有效的二維和三維數據“一張圖”展示,縮短了數據的加載時間。

研究鐵路空間數據融合技術可以實現鐵路各專業業務數據的共享與交流。同時,也為鐵路防災救援等方面提供更有效的數據支撐及技術支持。