腎病患者的飲食要根據病情分期來

宋亞香 李艷

許多腎病患者出現蛋白尿后,就不敢再食用任何含蛋白質的食物。其實這種想法是不正確的,腎病患者應根據自己的病情分期來制定飲食方案。

健康人也會有蛋白尿

臨床上經常有這樣的人,在尿常規檢測中發現蛋白尿+,就會十分惶恐,到處尋醫問藥,生怕自己得了腎病。其實有些時候,尿蛋白高并不一定是腎病。那么,到底什么是蛋白尿?蛋白尿與腎病又有什么關系呢?

血液中有一定量的對人類生命活動不可或缺的蛋白質存在。正常人的尿中一般不會有蛋白質,因為腎臟中有對血液蛋白的過濾膜,蛋白質是無法通過這層膜的。若腎臟機能正常,在尿液中出現的蛋白量只有極少量,正常范圍內定性為陰性;但是當腎臟出現功能障礙時就會漏出較多的蛋白質,達24小時0.15克以上時就稱蛋白尿,尿常規定性可出現陽性。

健康人在下列4種情況下會出現暫時性蛋白尿:(1)發燒時檢查尿常規可能發現微量蛋白。(2)如果在體檢的前一天或當天進行過量運動,也可能在尿中檢出微量蛋白。這是因為運動會使血液循環加速,從而導致腎臟血流量增加,導致腎小球濾過壓增加。(3)若體檢前站立時間過長,也可能導致蛋白量的增加。因為直立體位會使前突的脊柱壓迫腎靜脈,或因直立過久腎臟下移造成腎靜脈扭曲,繼而使腎靜脈淤血所致。(4)體檢前攝入過多高蛋白食物或過多飲酒,就會導致腎臟負荷量加重,從而引起蛋白量增加。這些情況導致的尿蛋白都屬于功能性尿蛋白,原因去除后蛋白尿即可迅速消失。若因為以上原因導致體檢結果不正常,可以在稍后幾天進行復查。

不能忽視不痛不癢的蛋白尿

排除以上情況,或經過復查后尿液中仍然含有微量尿蛋白,就需考慮腎病的可能。不過,許多慢性腎病患者初起病時認為,即使有蛋白尿,但身體沒有任何不適,根本無需理會。事實上,慢性腎病尿蛋白的發生不僅僅意味著蛋白的大量流失,而且會加重病變腎小球的損傷。另外,正常情況下腎小球會濾出一些小分子的蛋白,但都可以被腎小管重吸收回血液,而長期的尿蛋白則會使腎小管長期超負荷運轉,這樣就會對腎小管造成損害。多項研究已經證實,尿蛋白是造成尿毒癥的一個主要獨立危險因素。

一味低蛋白飲食不可取

蛋白尿(尤其是大量蛋白尿)若長期得不到有效控制,就會引發很嚴重的腎臟病變,因此,控制蛋白尿是很有必要的。很多腎病患者也知道,若在飲食上過多攝入蛋白質,會增加腎臟的負擔,所以會遵醫囑進行低蛋白飲食。但具體每天從飲食中攝入多少蛋白質較為合適,首先要判斷腎功能是否正常。

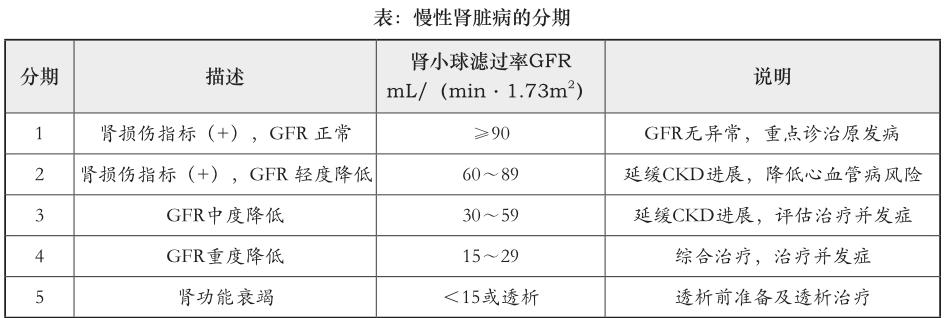

一般建議,腎功能良好者進行正常蛋白飲食(1克/千克體重/天),可以糾正和防止血漿蛋白降低、貧血及營養不良性水腫。一旦出現腎功能不全,則需要根據慢性腎臟病(CKD)分期制定不同的低蛋白飲食方案:CKD1~2期患者,無論是否患有糖尿病,蛋白質攝入推薦量為0.8~1克/千克體重/天;CKD3~5期未進行透析治療的患者,蛋白質攝入推薦量為0.6~0.8克/千克體重/天;對于透析患者而言,蛋白質、維生素等營養物質從透析中丟失,飲食應由原來的低蛋白飲食改為優質蛋白、高熱量、低鹽低鉀飲食,蛋白質按每天1.2~1.3克/千克體重攝入。

限制飲食的同時學會食物交換

在交換和選擇食物時,可參考以下幾點:

首先,合理計劃餐次及能量、蛋白質分配。定時定量進餐,早、中、晚三餐的能量分別占總能量20%~30%、30%~35%、30%~35%,目的是均勻分配三餐食物中的蛋白質。為保證攝取能量充足,可在三餐間增加點心,占總能量的5%~10%。可采用馬鈴薯、白薯、藕、荸薺、澄粉、山藥、芋頭、南瓜、粉條、菱角粉等富含淀粉的食物作為主食代替大米、面粉。在限制蛋白質攝入量范圍內選用牛奶、雞蛋及水產肉類等含高質量蛋白的食品作為蛋白質的主要來源,因為這些蛋白質中含有人體必需的8種氨基酸,而且在體內代謝后產生的含氮物質較少。限制的食品除定量供給的動物性蛋白質食品,其他含動植物蛋白高的食品均在控制范圍之內,例如大豆類及其制品、堅果類及糧食類等。

其次,當病情需要限制含鉀高的食品時,應慎選水果、馬鈴薯及其淀粉、綠葉蔬菜等;其余血鉀正常的患者基本可以隨意選用水果、蔬菜。當病情需要限制含磷高的食品時,應慎選動物肝臟、堅果類、干豆類、各種含磷的加工食品等。

再者,長期接受治療的CKD患者需適量補充天然維生素D,以改善礦物質和骨代謝紊亂。必要時可選擇推薦攝入量范圍內的多種維生素制劑,以補充日常膳食之不足,防止維生素缺乏。

最后,在患者食量較少或是嚴格控制飲食時期,為保持熱量的基本供給,可在飲食烹制中增加淀粉及植物油。

低鹽和戒煙也很重要

除了對蛋白的適量控制和挑選,蛋白尿患者飲食方面還需要注意低鹽和戒煙。

一般建議,無水腫、病情穩定的患者每日食鹽攝入量小于4克;水腫、高血壓患者每日食鹽攝入量不超過2~3克;高度水腫患者每天鈉鹽量應低于0.5克。因為鹽攝入得少,機體內的水就不容易存下來,有利于消腫利尿;而且低鹽飲食有助于增強藥物治療的效果。

長期吸煙者即使沒病,他尿里的微量蛋白也會高于不吸煙的人,所以一定要戒煙。

有的患者每次一住院就好,回家就反復,就是因為在家吃鹽多、繼續吸煙、生活習慣不好引起的。