影像,流年似水

李媚

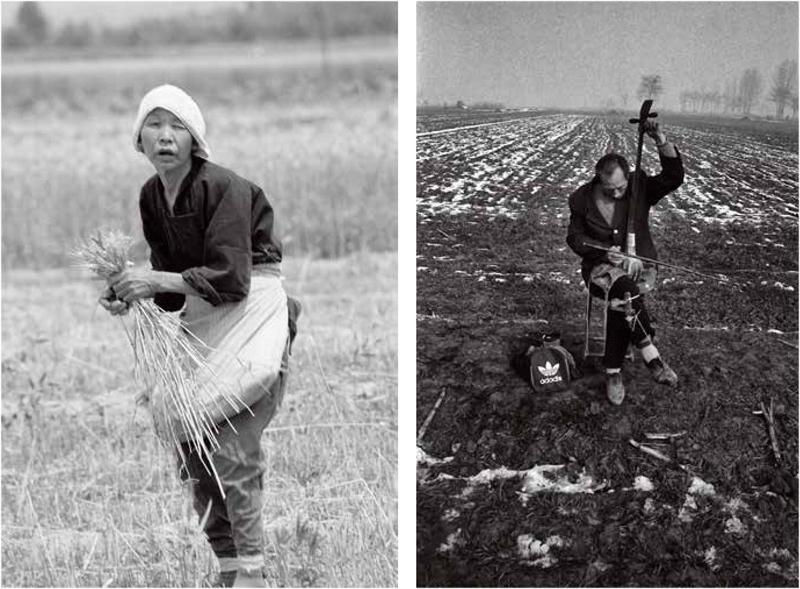

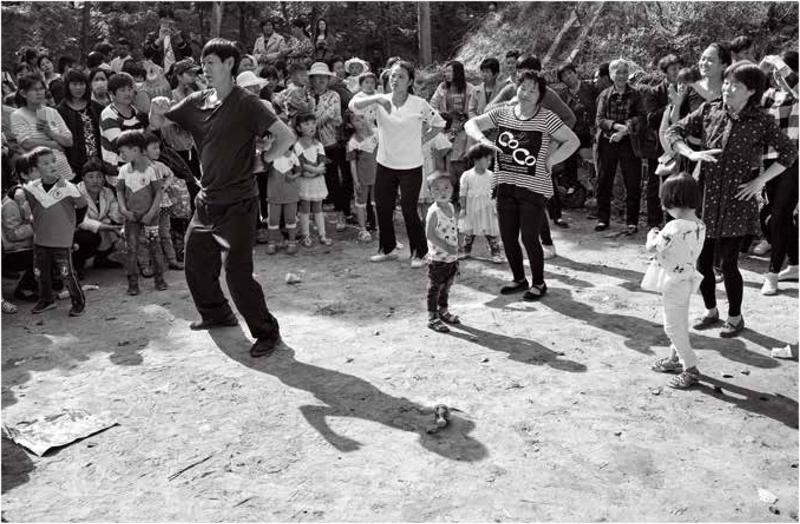

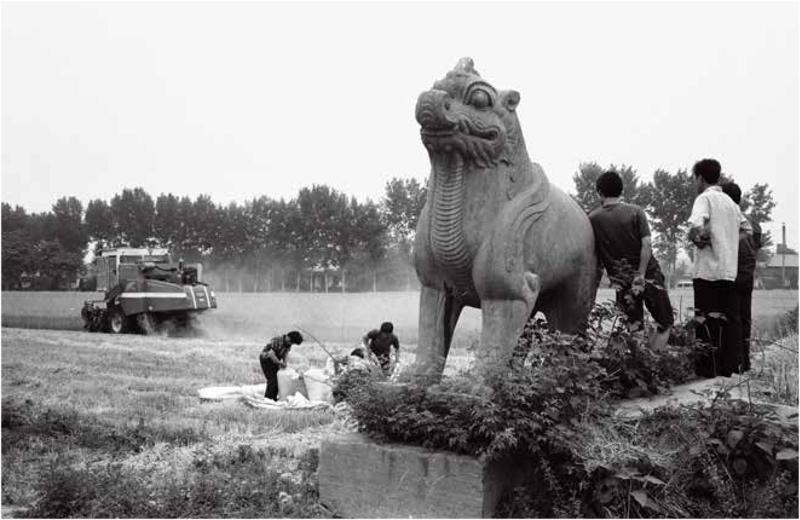

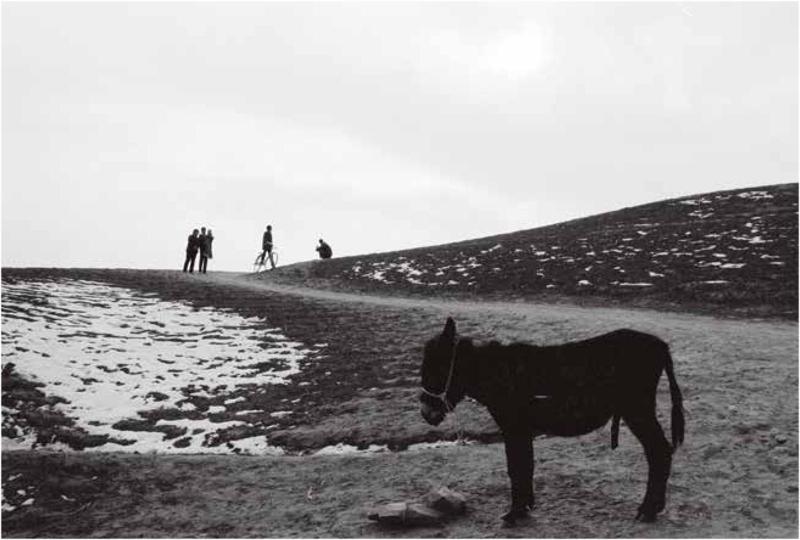

河南周口,1980年。于德水 攝河南寶豐,2003年。于德水 攝

“剎那就是整個的人生”(約翰·伯格),我就是這樣認定于德水的那張照片《拾麥穗的老婦人》和他這個人的。一輩子,我都無法從被剎那恒定的目光中轉身離去。

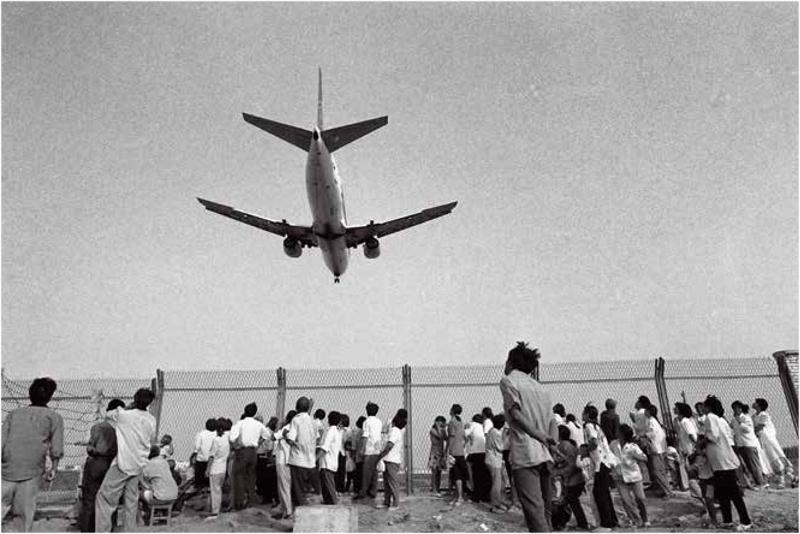

中國當代以社會紀實為方向的中年攝影家中,有一批人一直把目光鎖定在農村土地。這種拍攝區域的劃定一半是由于歷史原因,一半是個人經歷。中國是一個農業大國,在這片廣袤的土地上建立起來的文化傳統,自然無法脫離歷史的限定。同時,在現代化的進程中,我們實際上是在沒有完成農業社會到工業社會過渡的情況下,一步就跨入了現代社會。對于經歷社會變革與轉型階段的于德水,沿續把農村作為藝術創作的主要對象應該是非常自然的。我想,上述原因應該是構成那些眷戀鄉土的攝影家們的社會背景。在這種背景中成長起來的攝影家們,即便在現代都市的生活中游刃有余,都市,仍然不是他們情感中真正的家園。他們在內心深處一直保留著一種理想主義的想象,而土地,能夠最大限度地承載這種想象。

從于德水的個人經歷來看,他生活在河南周口市,嚴格地說,周口和中國的許多城市一樣,算不得真正的城市,它的城市化程度不高,更像是城鄉結合的城區。這些區域積累出一種半城半鄉的小城市特定的文化形態。在這種背景下成長的于德水,進入攝影之后,將鄉土作為拍攝對象,應該是非常自然的選擇。

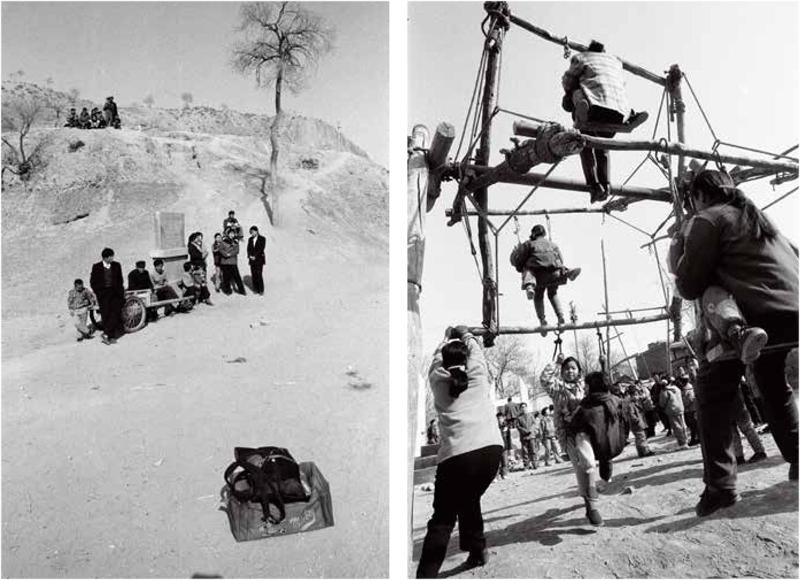

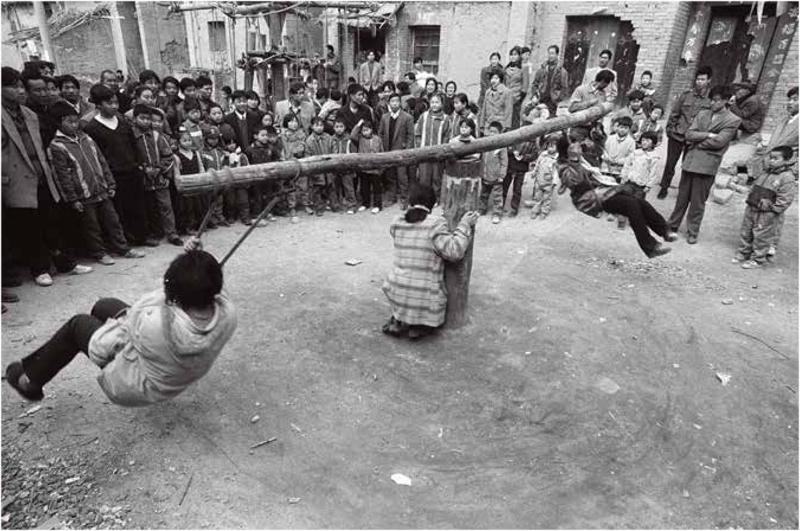

陜西佳縣,1994年。于德水 攝河南鞏義,1997年。于德水 攝

另外,這一代人也很難在一種零距離的狀態中伸展他們的視線,很難像1980后成長的一代攝影人一樣,一開始就自然而然地進入以自我為中心的拍攝視界:我的情緒、我的生活、我的環境、我的……我,是一切的出發點。這種強烈而專一的主體性,是“于德水們”這一代攝影家無法建立的。他們習慣了對“他者”投以注目,在他們的詞匯中,對象,不只體現為一種單純的觀看,更重要的是體現了一種價值的認定。他們的主體性永遠隱含于對他者的觀看中。在某種意義上,這一代人的生命永遠存在被他者所需要的渴望。正是這種渴望使社會紀實天然地成為這一代人的觀看選擇。也正是這種渴望,使社會責任成為他們的一種攝影品質,他們很難再把自己的目光從廣袤的大地抽離,他們的個人情感與精神已經與泥土糅合在一起,土地,成為他們表達個人視點,尋找精神出路的依靠。無論這土地生長著的是什么,已經不再對它有道德或是非上的評價、認可,然后踏實地行在泥土的路上,無論是風是雨是禍是福,凡臨到的,都是上蒼的美意。這些攝影家自我消解了鏡頭擁有的權利,調整了自己的視覺,于是拍攝,真正成為生命的一部分。

于德水是其中的一個。

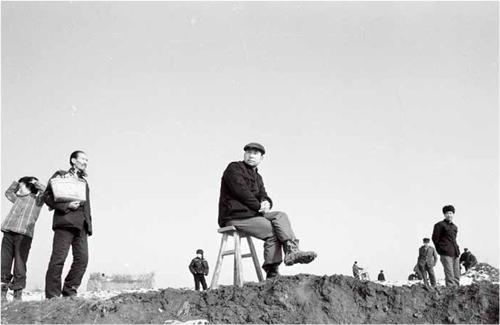

河南寶豐,1988年。于德水 攝

親與疏

于德水的生性與經歷形成了他的影像氣質:平和、自然中執著不變,不動聲色中潛藏激情,韌度與剛性中彌散著細膩與溫柔。他的影像中還有一種耐人尋味的東西,詩意。是的,詩意,這是超越于現實敘述的表達,是精神與情感提升的顯現。正是由于有了這種縈繞于影像中的詩意,使于德水的影像語境有了一種純度。

于德水對情感的表達重于情緒的表達,對個人存在的確認遠遠弱于對現實的重視。在人生價值中,無論世事滄桑風云變化,有一種恒定的價值觀是不變的,盡管這種堅守在今天已經顯得非常不時髦。

陜西佳縣,1990年。于德水 攝

1994年侯登科在于德水的作品集《中原土》的序言里這樣寫到:“德水不再從泥土里發掘精神,不再從父老兄弟母親姐妹身上提純理想,那種悲壯昂揚的力度消退了,有的是土地的本來,這是一個由各種人生境遇、情感狀態、生存空間和各種不同聲音復合延宕的整體序列。”

閱讀于德水的照片,有兩種圖像逐漸形成兩條并行的軌道:大空間中的人、地關系與河南性格。它們構成了于德水的影像現實,也構成了于德水的生命現實。

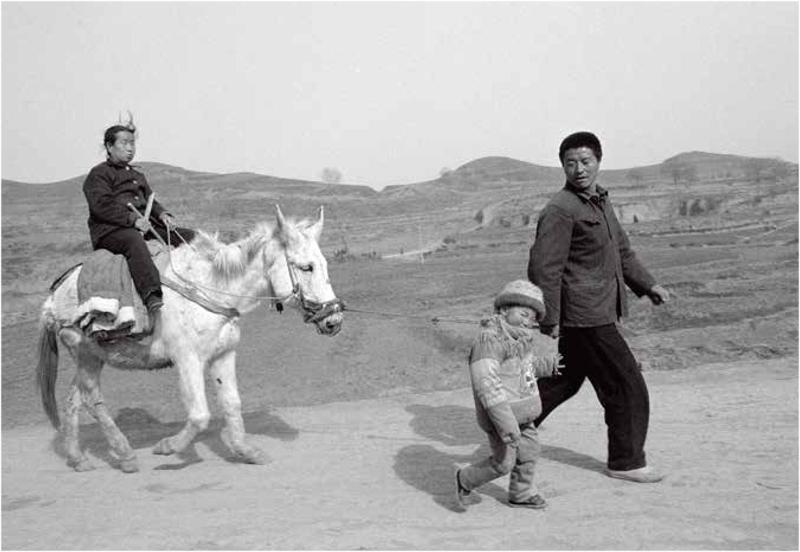

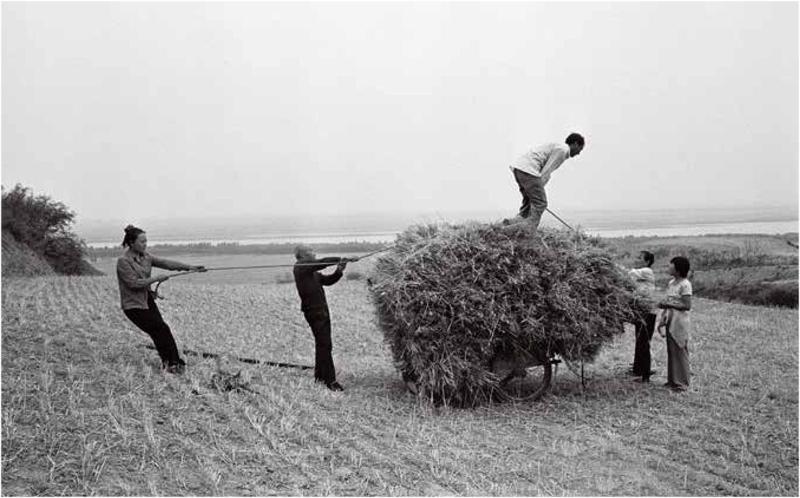

河南長垣,2018年。于德水 攝

大空間的這種圖式從早年于德水的影像檔案里時隱時現至逐漸明晰,一條清晰的線索終于顯明:于德水在空間與人的關系定位中不斷校正和確定著人與自然、人與社會環境的關系及位置,同時也在尋找和確定著自己與世界的關系與位置。這些影像,我們可以看作是于德水世界觀的道白。于德水的照片越拍越空,人在圖片中越來越小,環境對于人的作用力也越來越大。這種空不是疏離,不是冷漠,也不是孤獨寂寥。他們,空得安靜、溫和、從容。從中,我讀到于德水對于空間決定作用的認可,人就是環境的產物,沒人能逃得出去,但是,環境又是人一天一天筑壘的。于是,他盡量從環境與人的關系中尋找和諧,盡管有時這種和諧中體現出一種無可奈何的宿命的哀嘆。

河南鞏義,1997年。于德水 攝

重要的是,我們從影像中看到了平心靜氣的目光,甚至是這目光散漫出來的一種恬靜溫和,一種恒長持久的凝止,一種極其容易被忽略的豐富與細膩,一種平靜隱忍的含辛茹苦……這是一個攝影家在鏡頭中找到的內心對應與靈魂放飛。是呀,面對這亙古不變的大河與黃土,抗爭是一種品質,忍耐也是一種品質,也許,忍耐是獲得自由與救贖的唯一道路。

重要的是,于德水并不是在物理距離拉開之后也隨之拉開了心理距離,他與拍攝現實的關系歷來似乎是既親近又不能真正親近的狀態。這是于德水的成長現實決定的。于德水不是侯登科,不能真正成為這群人的一個。也許,沒有人真正從開始就安心于待在鄉土的族群里,侯登科不也是經歷千般掙扎之后才不得不低頭下來,認可自己的命運嗎?于德水不是生根于泥土,而是長成于泥土。就情感,他傾心于農村大地;就精神,卻又無法真正完全融入。我們得承認這是一種尷尬,信守土地的諾言中既有認可,又有逃逸,那樣的地方可以修補精神與情感的空洞。但是,真正完全融入非來自根性而不能。愛是不容置疑的,疏離也是不容置疑的。于德水鏡頭中的空間感,正好呈現了這種精神與現實的狀態。我是這么看的。

河南寶豐,2001年。于德水 攝

我發現許多成熟的攝影家在長期的拍攝中都幾乎形成了一種習慣的拍攝距離。這種距離是我們解讀攝影作品的通道,因為它的形成其實并不只是視覺習慣的問題,背后,我相信一定有復雜的原因和過程。于德水的距離無疑是超越了一般人的限度。他為什么需要如此之大的空間?為什么要這般遠遠地注目生存于天地之間的人們?在其中,我解讀到一種回歸自然的意念。于德水通過距離,徹底消解掉了攝影的強迫性。一方面他盡量在還原人與環境的正常比例,一方面他走出了拍攝對象的視線,隱藏在不被人注視之處,于是,他成了一個盡情而隨意的觀看者,獲得了一種觀看的自由。獲得了在拍攝者與拍攝對象之間所形成的舒服的距離狀態。人舒服了就放松了,放松了也就自由了。于德水壓抑的內心在拍攝中獲得了最大限度的釋放。

河南魯山,1996年。于德水 攝

歲月經歷,把于德水帶到了這里,活到這份上,自己也就是眼前黑壓壓人群中的一個,他的鏡頭里,早就沒有了優越與權利。于德水天生是個具有平等姿態和親和力的人。他用遠離表達親近,用遠離追逐自由。退后一步海闊天空,退后了,才得以看到人的生命在自然中的狀態;才明了環境對于人的包裹與圍困; 才得以看到我們被天地包容的恩慈。退遠而去,被大地包孕的一切,才得以全部細致而實實在在地展現。這些圖像令人感覺遙遠而鄰近,渺小卻反而無比銳利地凸顯細節。這樣的圖像是需要長久凝視的,否則會被目光滑落。這樣的圖像也是需要一顆平常而安靜的心來閱讀的,因為它實在沒有強烈的視覺沖擊。空曠寂靜,躍動的人則是這空寂中的火星點點。事實上,于德水幾乎很少采用逼近的方式拍攝,也許他不具備一種與人直接相對的力量,也不具備一種對峙的優越;也許,性格決定了他是一個需要距離的觀者,把對象強行從環境中抽離不是他的風格。尤其到了知天命的年紀,就更是知道了環境對于人的影響力與決定作用。

河南新鄭,1996年。于德水 攝

我們總是忽略人在空間的位置,人總是自大無比。過分夸大自己作用的結果就是災難重生。不幸的是,從某種意義上照相機恰恰又是助長自大最有力的工具。

在于德水的影像中我還讀到,關于時間的表達。時間,是一切事物中最具有力量的;時間,足以與世間萬物抗衡。雖說攝影天生就是直接表達時間概念的視覺方式,但是,真正在整體上傳達出時間的流年似水卻最為難得。于德水的影像空間浸透的時間,不是在具體事件或人的行為中行進著的時間,而是一種時間感。一種在空間狀態中顯現的淡定,一種活著的耐心。于德水不是在流動中,相反是在緩慢甚至是凝止中,在人與土地的關系中,積累出了他對于時間的領悟。

河南鞏義,2003年。于德水 攝

河南性格

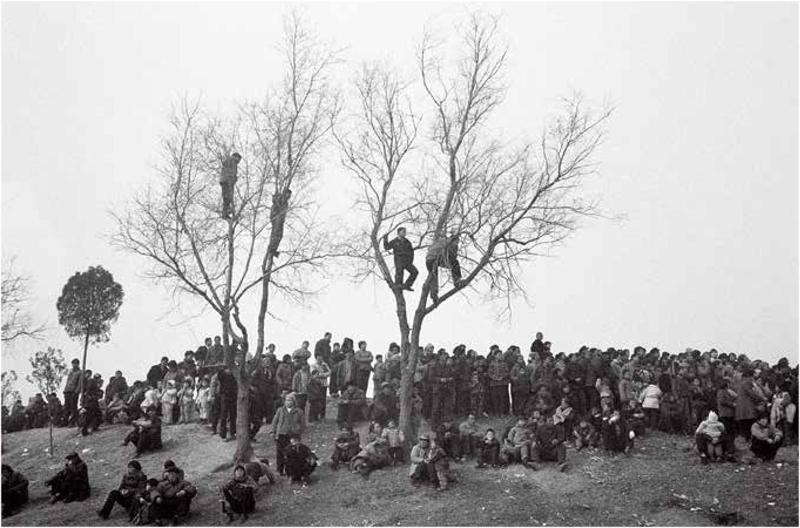

于德水的另一類影像讓我看到了一種強烈而鮮明的“河南性格”。本來,河南人的生活就有超現實的一面,七八十歲的老太太竟安然坐立于孤樹疏枝之巔?只是于德水強化了一種河南性格的表達。也許,這種強化并不出于自覺,他在這些場合迷戀的是一種超現實狀態,他好像更想強調這種狀態,而我則在他的強調中鮮明地感受到了河南性格。

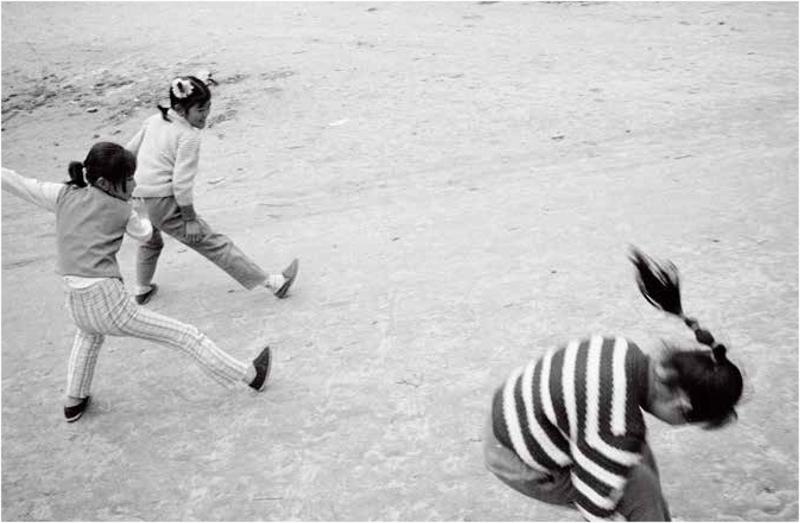

我喜歡他那些完全不敘事的影像,這些影像從表面看,似乎一反于德水的靜態。仔細審視,你會發現這些動態的影像實際也是靜止的,是被抽離的,甚至有些飄渺。其實就在剎那之間,一切戛然而止。他不給人追逐事件的可能,就他本人而言,他看到的,也只是這些事情的片斷,或者一些人所忽視而冷清之處。我們的目光被影像氣質鎖定在瞬息,于是,飄浮于動態表面的意義被切斷,一種超越現實的意味時隱時現……

河南鞏義,2003年。于德水 攝

河南的民俗節日一直是河南省內以及周邊攝影人追逐的對象,我們在大多數圖片里看到的只是熱鬧。其實這類題材的拍攝恰恰是對攝影家能力與見識的考驗,躋身熱鬧而又不被熱鬧牽著走是需要定力的,在這一點上,于德水天生具有優勢。他是一個一直都不熱鬧的人,他甚至可以導演熱鬧而仍然保持常態。但是,他卻是一個動情的人,情動深處也常淚流滿面,泣不成聲。正是兼有了這兩種品質,我們才在這些“河南性格”的圖片里看到了一個攝影家對于現實的理解。

陜西橫山,2020年。于德水 攝

于德水的圖片不敘事,這種特點似乎從一開始就如此。他既不追求純粹個人主觀表達,也不看重對現實的純粹紀錄,他在這二者之間畫了一個圈,獨善其身,營造屬于自己的精神空間。天地太大,生長于中原黃土大河之中的于德水一定深刻感到個人的渺小與無助,能做和喜歡做的也就是,讓自己的日子隨著影像一天天過去……

影像,如流年似水,平靜的、平淡的、如常的;影像,越來越像自己的日子,而自己的日子因為影像的存在有了一種深處的幸福。

河南浚縣,1994年。于德水 攝

新鄉土攝影樣式

于德水要出版他的作品集,這本作品集是他三十多年攝影的總結。為他編輯這本作品集的時候,我如前兩本為他編輯的書一樣,為他而寫的評論依舊以第一篇評論作為寫作的起點。現在,這篇評論已經是第三稿了。我想,這至少表明了我對于德水影像的認識,從一開始就確定在一個框架里,而且愿意沿著最初的軌道不斷地深入。有意思的是,在我為于德水編輯的四本作品集里,那張《拾穗的老婦人》的照片,始終被選編入冊。那里凝聚了一瞬之間的永恒。

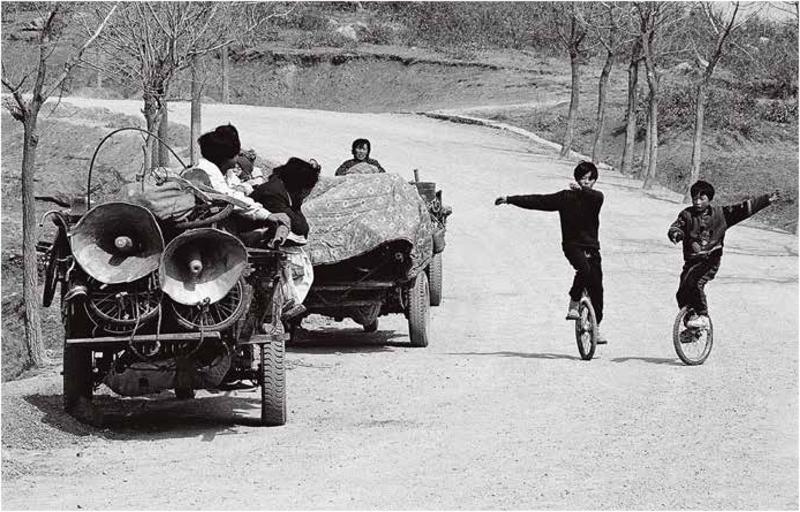

河南平頂山,1994年。于德水 攝

從于德水近一兩年的作品,我看到了于德水調整目光的主動姿態。于德水雖然習慣地朝鄉土走去,而此時的他,已經不是彼時的他。他不是尋著鄉土溫暖親切的氣息以及一種懷鄉的眷戀而去,此時的于德水要去尋找的是與他內心對應的情景。在他現在的視線里,人與環境不再有分別,他們慢慢地形成環境與人融合而一的狀態,二者共同構成了一種新的鄉土景觀。這種新的鄉土景觀逐漸地成為于德水攝影的鮮明風格。于德水在探索一種新的鄉土攝影樣式,這種觀看樣式體現出了一種主觀表達的企圖:于德水進一步調整了自己與土地的關系,他準備徹底匍匐在這塊土地面前,明確地宣告自己的渺小。他降服在中原厚土無法掙脫的平淡中,真正明白了現實力量之所在。

河南太康,2002年。于德水 攝

河南鞏義,2003年。于德水 攝

在這些影像中,人的具體行為不再重要,而以前,人的行為是重要的,無論人在畫面上是怎樣的渺小,人,都是引導于德水視線的主體力量。而現在,環境成為引導他視線的起點。我想,這絕不只是一種簡單的觀察角度的置換。在這種位置的置換中,我似乎感受到知天命的于德水終于也知曉了攝影的天命,并且深刻地領悟到生命的寂寥與困境。我不能說這是一種絕望。它比絕望要溫情,要柔軟,它朝向虛空。于德水平靜而散漫地表達了他的孤獨與嘆息。對于生命的困境,我想,于德水也是逐漸隨著年齡與世事變化而倍有感悟。以前他的圖像在某種意義上還缺乏一種理性的成分,更多地是被直覺所帶領。而現在,于德水則是完全地在理性的指引下向著空曠追逐而去,他內心深處一些被遮蔽的東西在追逐中逐漸地顯露,他更清楚地看到了生命個體的現實處境,看到了生命與現實的矛盾與繁雜。正是因為如此,我想,于德水才要尋找與表達寂寥中的純凈。這種寂寥,在以前我是看不到的。不知是我變了還是于德水真的有了變化。閱讀是主觀的,在寫這些文字的時候,我更加明確自己作為一個閱讀者的角色。

陜西定邊,1994年。于德水 攝

我突然感到,也許,這個人從來就孤獨,只是這個人從來不表露他的孤獨。他有超常的忍耐,在靈魂沒有歸宿的狀態下,忍耐是沒有實底的。

河南鞏義,1997年。于德水 攝

現代生活的一大特點是讓個體對生命的痛苦感知逐漸走向虛無。我們不再與現實沖突,我們也無法與現實和解。攝影還要繼續,生活也還要繼續。還是那句話,時光流年似水,沒有什么能逃出空間與時間。于德水最終選擇了向大地的歸順。