生產人民的文學

李靜

“北京朝內大街166號”,是一幢五層的灰色老樓,坐落在朝內大街與南小街交叉十字路口的西南角上,在如今櫛次鱗比的高樓大廈間,毫不起眼。這卻是很多詩人、作家、學者心中遙望著的一座“文學的大山”,有些人稱它為“遙遠的文學的母親”。

這座莊重卻又稍顯老舊的房子便是已經成立了70年的人民文學出版社(以下簡稱“人文社”)所在地。1951年3月成立,1958年1月,人文社從東四頭條胡同4號文化部東院遷入此址,直到今天。

《當代》雜志前主編何啟治至今還清楚記得,1959年他剛從武漢大學畢業,帶著一個小小的破皮箱和簡陋的行囊,抬頭仰望這五層的灰樓,當時在周圍一大片小平房、小餐館和小商店的包圍中,它那么引人注目。

在那之后的很多年里,這座敦厚結實、歷盡滄桑的老樓張開懷抱迎接一批又一批年輕的編輯、稚嫩的作家,他們帶著還顯粗糙的稿件走進來,無論經歷挫折還是非議,這座樓里的人和事總是托住他們,讓他們最終拿著散發著油墨香氣的書籍走出去。何啟治對《中國新聞周刊》說:“我仿佛覺得這幢大樓是有生命、有靈魂的。”

曾有作家對人文社前現代文學編輯室主任王培元說:“如果有人問,在你因寫作而到處漂泊過的一些地方當中,哪兒給你留下了最深的印象?我一定會說是北京朝內大街166號。”

“批判就是弄清楚”

何啟治大學畢業分配到人文社時,社長為著名的編輯出版家巴人(王任叔),巴人接替的是參加過紅軍長征的人文社首任社長馮雪峰的工作。那時,馮雪峰因被劃為“右派”已被撤去一切職務,但老社長的傳奇經歷和創社之初各種壯舉仍然在人文社大樓里流傳著。

1951年6月23日由政務院財政經濟委員會頒發的營業執照。

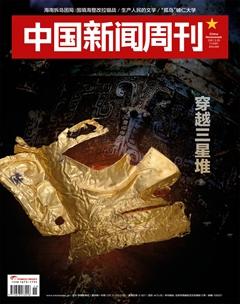

位于北京朝內大街166號的人民文學出版社。(本組報道圖片均由受訪者提供)

1951年春天,人民文學出版社剛剛成立,由胡喬木提名,周恩來親自打電話安排,請馮雪峰擔任社長兼總編輯。馮雪峰既是革命者也是著名作家、詩人,1927年加入中國共產黨,1928年結識魯迅并成為魯迅的摯友和黨與魯迅的聯系人,在抗戰前就翻譯了大量介紹馬克思主義文藝理論的著作。

1951年,馮雪峰正在上海成立魯迅著作編刊社,準備要編輯出版魯迅的作品。接到任命后,他召集孫用、楊霽云等人,將魯迅著作編刊社整體納入人文社,又在全國物色遴選人才,為辦好人文社不遺余力。有一次,在文化部召開的例會上,文化部主管人事的領導說,中央指示要精簡機構,人員的進用開始凍結,時任文化部副部長周揚要求各單位照此執行。那時,正值馮雪峰為實現人文社規劃而廣進賢能的當口,當天原本并未出席會議的馮雪峰聞訊后立刻趕到會場,聲調激昂地講了一大段話,力爭出版社必須進人,話畢離去,因為情緒激動,大衣都落在了會場。

很快,人文社就延攬了一批優秀的專家學者,聶紺弩、舒蕪、顧學頡、王利器、周汝昌……這些功底深厚、學問扎實的學者型編輯,為之后幾十年人文社編輯隊伍的水平、風格和素質打下了堅實的基礎。

北京東四頭條四號文化部東院,三棟二層樓,1952年落成。人文社創社之初曾在此辦公。

為人文社的發展,馮雪峰可以據理力爭甚至措辭嚴厲,對待同事和下屬,馮雪峰卻很溫厚可親。在很多共事過的人眼中,他是個和藹的長者,交辦一件事總要問一句“你看行不行”,是商量口吻,而不是一味的指令。他的思想和管理方式,也兼具老一輩文人的堅守與開放。在那個還講究批判的年代,人文社古典部的年輕后輩曾經問他:“在我們整理古典文學作品的工作中,究竟怎樣體現批判?”馮雪峰答復,批判就是弄清楚。并不是把一個東西批判成別的樣子才是批判,你把它解釋清楚,還它本來面目,就是批判。

古典白話小說的整理出版,是當時古典部工作的重點。當時有些人建議,應該搞所謂“批判分析性的前言”,但馮雪峰始終堅持書前不要有長篇大論的序言,只要交代整理情況,介紹作者生平,就足夠了。50年代,人文社出的古典白話小說前面只有一篇《出版說明》,一篇《關于本書的作者》,這在當時,是要頂住內外上下各種壓力,才堅持得下來的。

人文社的方針任務和重要決定,馮雪峰并不向周揚請示,而是與時任中宣部副部長、同時又擔任毛澤東秘書的胡喬木相商而定。在建社之初,他就明確提出八字出版方針:古今中外,提高為主。馮雪峰認為,人文社應區別于地方出版社,在學術水準、內容含金量、文學品位上都應設一定門檻,出版的作品重點不在普及而是提高。根據這個方針,從1951年起,人文社編輯出版的著作不但有延安以來的工農兵優秀文藝,還有“五四”以來的新文學、古代文學名著,以及蘇聯和歐美等國家的外國文學名著。

人民文學出版社創社社長馮雪峰(1957年)。

馮雪峰確定的出版方針,在50年代新中國初期是一個新鮮的思路,可以說是新中國文學出版中外古今全面發展的開端。他提出的方針、他的思想格局和堅守文學底線的管理方式,也為他一手創建的人文社之后半個多世紀的跋涉奠定了基調和框架。

1957年,馮雪峰被撤職。巴人接管人文社工作后,延續馮雪峰的規劃,人文社在1958年9月編制完成了《人民文學出版社五年出版規劃草案》,這部長達472頁的規劃草案,分為中國文學、外國文學兩個部分。直到今天,人文社的“中國古典文學讀本叢書”“外國古典文學名著叢書”等一些叢書計劃、選題思路,仍得益于或者說延續了這個視野開闊、結構完整的規劃草案。在《規劃草案》出版一年后,巴人也被撤銷了黨內外一切職務,后來患上嚴重的精神分裂,于1972年去世。

新中國成立初期,人文社作為共和國的文學“生產工廠”,不可避免地承擔著一些階級教育工作。從1964年歲末起,毛澤東多次發表講話強調批判資產階級。到1965年1月,中共中央印發的《農村社會主義教育運動中目前提出的一些問題》指出:“我國目前城市和鄉村都存在嚴重的、尖銳的階級斗爭。”1965年春節前,時任人文社中國現代文學編輯部主任韋君宜,在人文社三樓的辦公室布置組織了“揭露資產階級”的書稿。

編輯何啟治接到任務,被派到上海榮氏紗廠體驗生活,同時進行采訪、座談,和紗廠的工人業余作者陳勇、董成仁合作,一起完成一部揭露資產階級剝削罪行的小說《天亮之前》。在紗廠, 何啟治算臨時工,和工人一起干活,一起生活。為了最大程度保證小說的文學性和藝術性,何啟治利用業余時間列出了小說的提綱,帶著兩個工人作者一起寫初稿。最后也由他進行統稿、修改和編輯的工作。這本十萬兩千字的小冊子在當時累計印行了三十八萬多冊,由中央人民廣播電臺聯播,一時頗為熱鬧。如今,這本紅色封皮的小書仍保存在何啟治的書架上。

在何啟治的印象中,那時全國的作家基本都不寫作了,大家都要到工農兵中間去體驗生活,人文社的編輯們也不例外。他沒想到的是,在體驗生活時,以難以想象的方式見到了有著很多傳奇經歷的老社長。1969年9月,人文社被“一鍋端”到湖北咸寧文化部“五七”干校勞動改造。在田間,何啟治看到一個花白頭發的“老農”,認認真真地挑糞、澆菜,在田埂間一鋤頭一鋤頭地刨著地,看了半天他才認出,那是馮雪峰。

1979年,馮雪峰徹底平反并恢復名譽。在平反的三年前,馮雪峰因病離世。

堅冰碎裂

1973年開始,人文社的職工陸陸續續從“五七干校”回到“朝內大街166號”這座灰樓里。那時的文壇被很多人形容為“空蕩蕩”,直到1976年“文革”結束,出版社幾乎都沒有稿源。1973年,人文社派出編輯到全國各地組稿,在業余作者中尋找苗子。

何啟治回到北京后被分到現代文學編輯部北組,負責西北地區的長篇小說組稿。一天,他在同樣剛剛恢復工作的陜西作家協會主辦的《陜西文藝》上,看到一篇短篇小說《接班以后》。他認為這個短篇“具備了一個長篇小說的架勢”,于是坐火車到陜西,從陜西作家協會那里要來了作者陳忠實的地址。

1973年隆冬,在西安郊區小寨區委的大門口,推著二八自行車走出來的陳忠實見到了一個陌生的外鄉人。他后來回憶,對于一個業余作者來說,人文社這個高門樓無異于文學天宇的圣殿,幾乎連在那里出書的夢都不敢做,何況自己根本沒有動過長篇小說寫作的念頭。何啟治卻耐心地給他鼓勵,說他已有長篇的基礎,依他在農村長期工作的生活積累完全可以做成。

陳忠實在回憶錄中寫道:“我很感動,不單是老何說話的內容,還有他的口吻和神色,在我感到真誠的同時也感到了基本的信賴。”他們都沒有想到,小寨街角的匆匆一面,會催生出十幾年后的經典之作《白鹿原》。

去天津組稿的小說北組副組長李景峰同樣發現了好苗子,這個業余作者叫馮驥才,他已寫出了長篇小說《義和拳》,只是還達不到出版要求。

人民文學出版社于1951年出版了第一本書《平原,烈火》,于1958年出版了第一套全集:注釋本《魯迅全集》(10卷)。

對于那些作品具備一定基礎但距離出版要求還很遠的作者,人文社開創性地為他們提供了一種新型寫作方式——借調式寫作:人文社將他們臨時借調過來,在編輯的幫助下修改作品,直到能達到出版要求為止。

馮驥才于1976年被借調進人文社,他住在四樓西北角的一個大屋子里,里面住著十來個作家。他們唯一的工作,就是在編輯的幫助下專心寫作。那時的人文社編輯,對住在這里的作者從系統的標準化改稿符號教起,像老師批改作文一樣批改他們的小說,然后和他們討論作品、人物,直到把人物談活了談深了,再由作者自己去改,而不會把自己的觀點強加到作者的作品中。

1977年,馮驥才在四樓西北角修改小說時,王瑞琴作為剛畢業不久的工農兵學員走進了同樓層的外國文學編輯室。和她這樣的年輕人一起回到人文社的,還有一批曾被認為有歷史問題的老翻譯家,蕭乾、綠原、納訓、黃愛……那個時期,外國文學與古典文學還沒有摘下“封資修”的帽子,出版業務尚未恢復,卻常可以看到一個或高或矮或胖或瘦的人怯生生上四樓來,走進古典文學或外國文學編輯室,很快引起里面一陣喧嘩,那都是被落實了政策的編輯,把制服穿得規規整整,回到人文社上班來了。

王瑞琴對《中國新聞周刊》回憶,當時的總編輯韋君宜有見識有魄力,不受外界“左”的思潮影響,她認為1975年到1978年分配到人文社的工農兵學員底子薄,必須要好好補課,那些逐漸落實政策的老專家學者是現成的教師。

1978年6月,人文社文學進修班正式開課,王瑞琴、張福生等30多名工農兵學員脫產兩年,在進修班專心學習。學習內容包括中國古典文學史、中國現代文學史和外國文學史,授課的不但有舒蕪、牛漢、綠原、黃愛等社內專家,還有吳組緗、王力、啟功等社外學者。王瑞琴說:“用如饑似渴來形容我們一點兒也不過分,從早上7點到晚上9點一直有人在教室讀書或寫作業,外文部的幾個男士干脆就住在辦公室里。”

1950年代,人文社部分職員參加義務勞動。

這時,另一件發生在人文社和文壇的大事是一小批外國經典小說重新再版。《母親》《死魂靈》《悲慘世界》《安娜·卡列尼娜》……這些小說發售那天,北京各大新華書店開門前一小時,門外就已經排出了一百多人的長隊,每人限購兩套,有些讀者買完想出門重新排隊,發現隊伍已經增加到好幾百人。

文壇和社會都在發生轉機。這個階段,劉心武的《班主任》發表,作品中非凡的思想勇氣為新時代撕開了一個突破口。1978年夏天,已經完成《義和拳》的馮驥才,交給李景峰一篇名為《創傷》的初稿,這部反思“文革”的小說給出版社出了難題。之后,書稿除了將名字改為《鋪花的歧路》,就一直在社里審查,再沒動靜。直到1978年12月,十一屆三中全會召開,一個多月后,1979年2月6日至13日,人文社舉辦了“中長篇小說作者座談會”。這次會議的一個重頭戲,就是把《鋪花的歧路》等三篇有爭議的中篇小說拿出來,請大家討論。

人文社社長助理宋強對《中國新聞周刊》說,當時作協和文聯還處于癱瘓狀態,沒有完全恢復工作,人文社成了全國作家矚目的中心,社長嚴文井和總編輯韋君宜一起,決定以人文社的名義組織這次會議,可以說是開風氣之先,為80年代文學的繁榮和興盛奠定了基礎。

這次的會議開了一周,其中一天,茅盾到場參會。當天,主持會議的韋君宜叫馮驥才上臺介紹《鋪花的歧路》。馮驥才后來回憶,從這個事先設計好的環節來看,人文社是想找到一個突破口,借助這位德高望重人物的影響力來推動更大范圍的思想解放,沖開當時出版界精神上的鎖鏈與堅冰,這是嚴文井和韋君宜的良苦用心。

待馮驥才講完,茅盾在講話中肯定了被討論的三篇小說“寫得好”,態度堅決,僅對《鋪花的歧路》結尾提出了一個藝術處理方面的建議。茅盾講話完畢,現場響起了經久不息的掌聲,很多參會的人都感到,頭頂上堅硬的冰層開始碎裂。

很快,《鋪花的歧路》就在“文革”后復刊的《收獲》第二期發表,同年11月在人文社出版了單行本。在這期間,《天云山傳奇》《被愛情遺忘的角落》《靈與肉》等越來越多的重量級“傷痕文學”作品問世,逐漸形成一股文學的大潮。

“賠錢怎么辦?”

1979年10月,全國第四次文代會召開。會上最鼓舞人心的是鄧小平那句著名的話:“寫什么和怎么寫只能由文藝家在藝術實踐中去探索和逐步求得解決,在這方面,不要橫加干涉。”在那之后,文壇百花齊放,文學熱幾乎席卷了整個80年代,文學從沒有過如此廣闊和巨大的讀者群,因為文學選擇站在了生活真實和時代的最前沿。

1980年,何啟治又去了西安,為剛剛創刊不久的人文社旗下的《當代》雜志組稿,他又見到了陳忠實。1973年第一次見面后,何啟治一直與陳忠實保持通信,信中并不催促,但時常鼓勵陳忠實嘗試寫長篇。這次見面的成果,是陳忠實開始嘗試寫中篇小說《初夏》。這部小說被陳忠實視為“寫作生涯中最艱難的一部”,歷經三年多時間,在何啟治的幫助下修改重寫了四次,才得以在1984年的《當代》上發表。這段改稿重寫的經歷,被陳忠實視為“一次跨越”,“拯救了一個苦苦探索的業余作者的藝術生命”,在那之后,陳忠實才感覺自己在結構的駕馭上自如得多了,開始查閱縣志黨史文史資料,為《白鹿原》做先期準備。

進入80年代,人文社文學進修班中學習了兩年的年輕編輯被分配到各個部門,由馮雪峰組建的那支老編輯隊伍手把手傳授,開始編輯書稿。王瑞琴編輯的第一套書稿是納訓翻譯的《一千零一夜》六卷本。在書稿初審階段,她覺得譯文過于古舊,就對照原文按照現代的語言編輯書稿。第一卷的四分之一過后,時任外文編輯室主任盧永福拿過滿是修改痕跡的稿子驚呼:“小王,你會不會改稿子?改稿子不能按你自己的風格改,一定保證原著和原譯者的風格,不然就成你翻譯的了。”王瑞琴牢牢記住了這句話。今天,她也總是對年輕編輯說:“尊重原譯者,能不改的就不改。”

那時候,人們的頭腦正在不斷地思考和梳理,不同的意見和觀點常常發生爭論和矛盾,對一部小說的看法也常有分岐。韋君宜、居岸、孟偉哉、李曙光這些人文社主持工作的領導和編輯常常同時閱讀,一起討論,再與作家一同修改和定稿。《將軍吟》《芙蓉鎮》《冬天里的春天》等等,都曾有三五人甚至六七人共同審稿。其中,《將軍吟》成為第一屆茅盾文學獎的獲獎作品。在之后的幾十年間,人文社出版的作品有十幾部獲得了茅盾文學獎。

1955年,在北京東四頭條文化部院內,人文社排練云南采茶舞《十大姐》。該節目參加北京東城工人業余匯演,獲二等獎及兩個演員優秀獎。

1986年3月17日,馮雪峰學術討論會上。左起;林辰、陳明、韋君宜、樓適夷、黃源、李何林。

一些后來獲得“茅獎”的小說在當時的年代曾引起爭議,如果不是人文社時任領導和責任編輯想盡辦法排除各種困難,很有可能無法出版。例如張潔的長篇小說《沉重的翅膀》,時任社長韋君宜直接動手修改和加工,并向相關部門一條條陳述申訴意見,還找到老領導胡喬木當面商討這部作品。經過三四年時間、四次大的修改,反復改寫與增刪,《沉重的翅膀》終于在1984年出版修訂本。1987年出版的《古船》,因為對一些歷史節點的描寫而受到批評一度無法出版。當時剛剛當上《當代》副主編的何啟治以個人名義向時任社長、主編寫了書面保證,立下“軍令狀”,愿為《古船》單行本的出版承擔責任,才使《古船》順利出版。

此時,已經被何啟治在書信和口信中鼓勵了十幾年的陳忠實,終于開始熔鑄沉甸甸的大作品。歷經六年,1991年臘月二十五日,陳忠實在他遠離鬧市的鄉村祖屋寫完《白鹿原》的最后一句話。他對家人說:“我終于可以給何啟治寫信了。”僅有一點讓他猶豫,那便是1991年的社會對于文學探索中觸及的某些方面是否有足夠的承受力。

1992年初,陳忠實在清晨的廣播中聽到新聞:鄧小平南巡,視察武昌、深圳、珠海、上海等地并發表重要談話,改革開放膽子要再大一點,思想再解放一點……這個新聞鼓舞了他,決定稿子一修改完就立刻發出去,一天也沒必要擱置。但他在給何啟治的信中,還是提出了一個要求,希望他能派文學觀念比較新的編輯來取稿看稿,陳忠實仍然擔心稿子會被“某個依舊‘左著的教條的嘴巴一口給唾死了”。

1992年12月,《當代》雜志以巨大篇幅先后分兩期發表了《白鹿原》,第二年6月,人文社發行圖書單行本。迄今,《白鹿原》在人文社的總印數已達二百多萬冊,如果加上各種盜版,已達四百萬之多。

隨著改革開放邁上一個又一個臺階,商業大潮沖擊而來,文學和出版的鼎盛漸漸過去,當年的文學青年各奔東西。1993年,編輯腳印進入人文社時,她感到似乎從一個到處談論股票、做生意的熱鬧世界,一腳邁進一方安寧的凈土。但凈土的代價是,編輯們開始為選題、印數著急。王瑞琴說,“外文部的老同志先后退休,比我們年輕的同志紛紛出國,從國家到出版社、各部門再到個人,似乎都進入了一個新時期。”人們更注重物質的追求,純文學書籍慢慢沒有市場,閱讀似乎開始成為娛樂而不再是生活的思考。

1997年,腳印聽說早就相熟的朋友阿來寫完了長篇處女作《塵埃落定》,小說已經在十幾家出版社漂泊了三年,但都石沉大海,杳無音信,編輯們退稿的理由是,這樣一部描寫少數民族的小說,可能賣不出去。圖書出版市場化了,出版社需要能夠在市場上暢銷賺錢的書稿。腳印拿來書稿,看罷頗為所動,這部藏族封建土司制度走向潰敗的挽歌充滿詩歌般的靈氣。她馬上把《塵埃落定》推薦給人文社當時主管長篇小說的副總編高賢均,高賢均評價說:“四川又出了一個寫小說的人。”

人文社不但決定出版當時不為人所知的阿來的作品,還以這部作品為試點嘗試進行推廣營銷。當時的宣傳策劃室主任張福海組織媒體對《塵埃落定》進行報道、評論。腳印對《中國新聞周刊》回憶,那時張福海向時任社長陳早春申請首印5萬冊,他負責開發市場,陳早春有些擔心:“一下子印5萬,賠錢怎么辦?” 張福海說:“賠錢了我用我的工資補上。”那時候,他的工資才500多塊錢。

1998年,《塵埃落定》由人文社出版發行。當年,這部并不通俗易懂的純文學小說賣了20萬冊,市場上還出現了盜版。一個不出名作者的第一部書,一下子賣20萬,這在當時的圖書市場是一個傳奇。1999年,《塵埃落定》獲得茅盾文學獎,阿來成為茅盾文學獎史上最年輕的獲獎者。

“書籍是無法取代的”

從90年中期開始,全國大大小小的出版社和民間出版公司雨后春筍似的冒了出來,人文社面臨著越來越激烈的競爭,特別是在外國文學譯介方面。王瑞琴回憶,90年代后人文社的當代文學出版還是取得了不俗成績,但外國文學出版有一段時間發展稍微滯后。

1992年10月,中國加入《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》,再出版外國名著,必須獲得版權。一些思路靈活市場化程度高的地方出版社和出版公司開始探索海外、港臺版權合作,積極洽談新書。人文社的外國文學出版,還在沿襲1958年出版的《規劃草案》的思路,以進入公版的經典作品為主。王瑞琴認為,經典作品當然是人類的知識寶藏,但是一直沿襲老路不是辦法,還是應該打開思路。

1983年,韋君宜(左二)在江蘇淮安采訪。

校對科內堆積如山的校樣。

1999年上任的社長聶震寧也意識到了人文社整體思路偏保守的問題,他連續與各部門負責人和社內老編輯談話。他注意到,外國文學賬目的盈利整體雖然不多,但其中外國兒童文學的盈利情況最好。王瑞琴編輯過一些兒童文學書籍,例如《愛麗絲漫游奇境》《木偶奇遇記》……自己也對兒童文學很感興趣,于是聶震寧對她說:“我覺得你搞兒童文學特別合適。”

1999年底,聶震寧決定成立兒童文學編輯部,由王瑞琴負責并組建。當時,有一些反對的聲音,認為人文社還是應該把重點放在給成年人閱讀的經典書籍上。王瑞琴說:“很多人小看兒童文學,其實還是用傳統思想禁錮自己。” 所幸聶震寧的態度很堅決,他認為人文社已經錯過了幾次好的機會,為了更大發展,在堅守傳統的同時,也要加快改革。

這個決策產生了立竿見影的效果,王瑞琴組建帶領的兒童文學編輯部甫一成立,就在第二年為人文社引進了日后風靡全球的當代兒童文學現象級作品《哈利·波特》。《哈利·波特》系列自從進入中國,熱銷了20年,創造了發行超過3000萬冊、20億碼洋的驚人成績。現在打開人文社官網,占據半個屏幕的首頁置頂廣告就是《哈利·波特》系列典藏版的鏈接。

這次成功的改革經驗促使人文社進一步接納新鮮事物。2019年,人文社出版了貓膩所著的《慶余年》的修訂版,這是一部備受歡迎的網絡文學作品,而它的責任編輯胡玉萍卻是一位50后,曾編輯過的作品大都是猶如《牽風記》《趟過男人河的女人》這樣的嚴肅文學。“網絡文學并不一定低俗,有些作品有那么大閱讀量,說明還是契合了人們的精神生活需要。” 胡玉萍對《中國新聞周刊》說,“編輯不能把自己劃在小圈子里局限住,要洞悉讀者心中價值觀的改變、預知時潮的需求。”

人文社走過的70年時間里,不同的幾代編輯所面臨的環境大不相同,如今,新一代年輕的編輯們不但要面對挑剔的讀者和殘酷的市場,同時還要面對新技術對于閱讀習慣的改變,紙質書的命運一度似乎變得岌岌可危。但人文社的編輯們并未感到擔憂。編輯腳印談到,書籍承擔的不僅僅是傳遞內容信息的閱讀功能,“感受一本書放在手里的重量,撫摸喜愛之書的書頁,這是網絡所不能給予的”。

“書籍是無法取代的。”人民文學出版社社長助理宋強很堅信這一點,越容易生產出來的東西越容易被破壞,網絡上的文章輕輕一點就可以刪除,但一本書,只要印出來了,就能夠長久留存。正如宋強所說:“一本紙書,一旦投向市場,你就不能毀滅它,總有一本會留在某個地方,永久地保存下去,成為人類記憶的組成部分。”

(實習生徐盈對本文亦有貢獻)