烏梅湯聯合耳穴埋豆治療結直腸癌術后寒熱錯雜型泄瀉42例臨床觀察

潘立娟 夏黎明

1.安徽中藥大學,安徽 合肥 230012;2.安徽中醫藥大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230000

結直腸癌(Colorectal Cancer,CRC)是一種常見的消化系統惡性腫瘤,發病率位居惡性腫瘤的第3位,死亡率居第2位[1]。目前結直腸癌治療的主要手段仍是手術治療[2],但術后易發生腸梗阻、腹瀉、便秘等消化道癥狀,其中腹瀉發生率約4.50%~17.00%[3]。腸癌術后患者出現腹瀉癥狀,西醫一般采用抑制胃腸動力藥物止瀉對癥處理,短期療效尚可,但長期應用副作用顯著[4-5]。大腸癌術后腹瀉可歸屬為中醫學“泄瀉”[6]范疇,經過臨床回顧性研究發現,采用口服中藥湯劑烏梅湯聯合耳穴埋豆治療結直腸癌術后寒熱錯雜型泄瀉效果明顯,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性研究2018年9月至2020年6月就診于安徽中醫藥大學附屬第一醫院腫瘤一科門診及住院部大腸癌術后腹瀉患者臨床資料。整理資料顯示符合要求患者共84例,采用信封法將患者隨機分為對照組和實驗組各42例。對照組男性20例,女性22例,年齡28~74歲,平均年齡(56.62±12.16)歲;結腸癌患者21例(左結腸10例,右結腸11例),直腸癌患者21例;病理組織分型:腺癌39例、鱗癌1例、粘液腺癌2例、未分化癌0例;分期:Ⅰ期2例、Ⅱ期9例、Ⅲ14例、Ⅳ期17例。實驗組男性18例,女性24例;年齡29~76歲,平均年齡(57.59±11.91)歲;結腸癌22例(左結腸9例,右結腸13例),直腸癌20例;病理組織分型:腺癌39例、鱗癌0例、粘液腺癌1例、未分化癌2例;分期:Ⅰ期2例、Ⅱ期9例、Ⅲ期16例、Ⅳ期15例。經統計學檢驗兩組一般資料無統計學差異(P>0.05),具有可比性。本研究通過醫院醫學倫理委員會批準,患者簽署知情同意書。

1.2 診斷方法 大腸癌分期、分型參照《AJCC 癌癥分期手冊第8版》[7]。泄瀉診斷標準及寒熱錯雜型辨證依據參照《中醫內科病證診斷療效標準》[8]和《泄瀉診療中醫專家共識》[9]。主癥:①排便次數增多,每日3次以上(含);②糞便稀溏,或完谷不化,甚至瀉出如水樣。次癥:①口苦干嘔;②腹部冷痛;③腹脹腸鳴;④飲冷則泄瀉更甚;⑤納差;⑥神疲乏力。舌脈:舌苔薄黃膩,脈沉數或細數;具備主癥加次癥中任意2項或以上者,再結合舌苔、脈象,即可診斷。

1.3 納入標準與排除標準 納入標準:①大腸癌術后,寒熱錯雜型泄瀉患者;②近1月未接受與該病治療相關的或其他影響胃腸道功能的藥物。排除標準:①無法服用中藥、或對藥方中藥物過敏;②皮膚對耳貼材質或王不留行籽過敏;③合并嚴重心、肝、肺、腎疾病;④依從性差,無法配合治療、患有精神疾病;⑤資料統計不完全、無法評估療效患者。

1.4 方法 對照組給予西藥治療:鹽酸洛哌丁胺膠囊(商品名:易蒙停?;生產商:西安楊森制藥有限公司;規格:2 mg;批號:國藥準字H10910085),每次2 mg,每日3次,14 d為1個療程。實驗組給予烏梅湯加減聯合耳穴埋豆治療。烏梅湯藥物組成:烏梅20 g,細辛3 g,干姜 9 g,黃連5 g,當歸6 g,附子(制)5 g,蜀椒 5 g,桂枝6 g,人參10 g,黃柏9 g。每日1劑,早晚各服150 mL。臨證加減:若寒重者,可酌減黃連、黃柏,加吳茱萸、烏藥;熱重者,可酌減干姜、附子(制);腹脹顯著者,可加枳殼、雞內金;若體不虛者,可去人參、當歸,加麥冬。耳穴埋豆選取小腸、大腸、脾、神門、交感,固定緊貼穴位,給予適度的揉、捏、按、壓,產生酸麻脹痛感覺為宜,每日7∶00、12∶00、17∶00、22∶00進行操作,每個穴位操作1 min。每次貼一側,雙耳交替進行,3 d更換1次,14 d為1個觀察周期。

1.5 觀察指標 ①臨床療效;②癥狀積分;③炎癥因子水平(CRP、白細胞介素6);④生活質量評分

1.6 療效判定標準

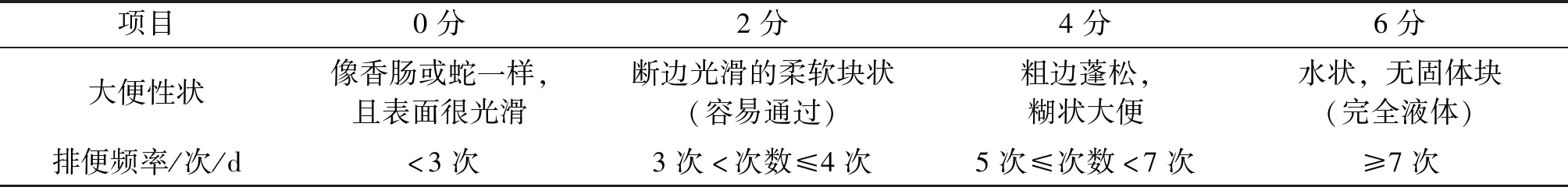

1.6.1 臨床療效 參照布里斯托大便分類法和排便頻率評分標準[10]。分別對兩組治療前、治療后患者大便性狀及頻率評分。

表1 大便性狀及排便頻率評分標準

療效評價:療效指數:[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%(計算公式:尼莫地平法)。積分為大便性狀和排便頻率(次/d)評分總和。①臨床痊愈:療效指數≥95%;②顯效:75≤療效指數<95%;③有效30≤療效指數<75%;④無效:療效指數<30%;

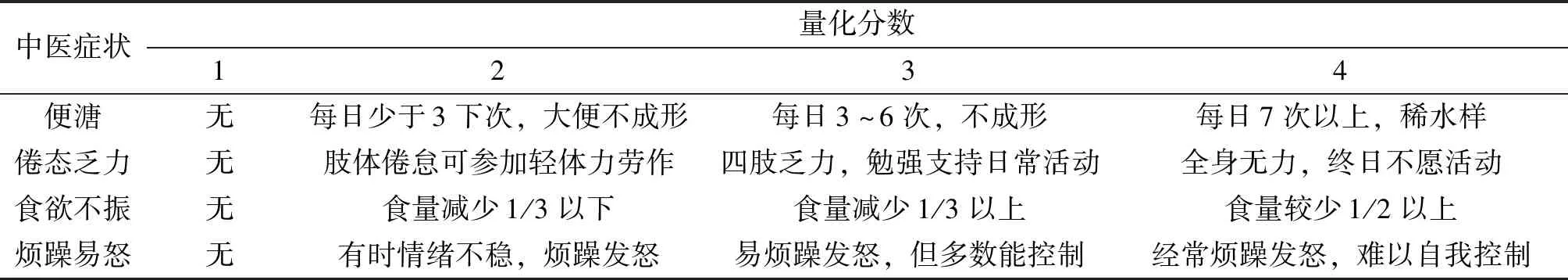

1.6.2 癥狀積分 參照《胃腸疾病胃腸疾病中醫癥狀評分表》[11],采用計分法進行中醫癥狀評定,包括倦怠乏力、食欲不振、便溏、煩躁易怒4個癥狀,每項依據嚴重程度、發生頻率計為0~5分,分數越高癥狀越嚴重。

1.6.3 炎癥因子水平(CRP、白細胞介素6) 分別于治療第1天、14天清晨采集兩組空腹靜脈血3 mL,采用機器固相雙抗體夾心免疫法測定血清C反應蛋白(CRP)的含量并記錄。分別于治療第1天、14天清晨采集兩組空腹靜脈血3 mL,離心血清保存,采用 機器ELISA試劑盒測定血清白細胞介素6(IL-6)的含量并記錄。

1.6.4 生活質量 治療前后采用EORTC QLQ-C30量表評定患者生活質量[12],包括軀體、角色、情緒認知、社會5個功能維度(單人單錄),每個單項最高100分(含)、最低0分(含),評分越高表示生活質量越好[13]。使用SPSS20.0計算EORTC QLQ-C30量表各領域標準分,治療后標準分較治療前改善20分(含)以上,則表示顯效;10分(含)~20分則表示有效、0~9分為無變化、較治療前惡化10分,則表示加重。調查表應由患者獨立完成,對于各種原因不能自評者,由調查者協助完成并記錄。

表2 中醫癥狀量化分數

2 結果

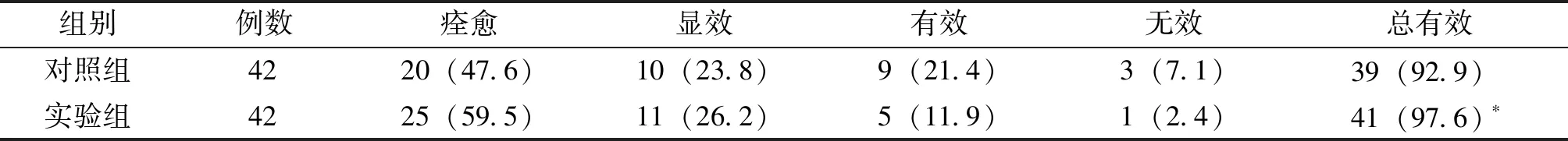

2.1 兩組治療后臨床療效比較 治療后,對照組、實驗組的總有效率分別為92.9%、97.6%,且實驗組的痊愈率為59.5%,遠高于對照組的47.6%,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。兩組治療均有效,實驗組治療效果優于對照組。見表3。

表3 兩組臨床療效比較 [例(%)]

2.2 兩組治療前后癥狀積分變化比較 治療前兩組證候積分差異無統計學意義(P>0.05)。組內比較,治療后對照組、實驗組證候積分均較治療前下降(P<0.05);組間比較,實驗組證候積分較對照組明顯降低(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后癥狀積分比較 (分,

2.3 炎癥指標(C反應蛋白、白介素-6) 治療前兩組血清CRP水平差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組CRP水平均降低(P<0.05),且實驗組各項指標均低于對照組(P<0.05)。治療前兩組IL-6水平差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組IL-6水平均降低(P<0.05),且實驗組各項指標均低于對照組(P<0.05)。見表5。

表5 兩組治療前后CRP、IL-6水平比較

2.4 生活質量 治療前兩組EORTC QLQ-C30量表各維度的評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組軀體功能、角色功能、情緒功能、社會功能、認知功能5個維度的評分均較治療前升高(P<0.05),且實驗組5個維度評分均高于對照組(P<0.05)。見表6。

表6 兩組治療前后生活質量評分比較

3 討論

結直腸癌患者術后泄瀉的發病原因有以下[14]:①腸道腫瘤侵犯損傷吸收、重吸收等功能;②術中部分切除受累腸管,導致腸黏膜重吸收、運動功能下降;③術后抗感染治療,使用抗生素導致加重腸道菌群紊亂;④術后使用化療、放療等。通常經過術前、術中、術后綜合治療后,患者腸道內環境已發生改變。術后化療藥物按照中醫理論對其亦有寒熱藥性劃分[15],亦認為放療為六邪中的火邪[16],“火邪”導致傷陰、傷陽者,陰陽失和,寒熱錯雜[17],易致泄瀉。泄瀉會導致患者出現營養不良,甚至電解質紊亂,進而影響其生活質量及生命。

本研究中,對照組與實驗組在改善患者癥狀,提高生活質量方面均有效,患者服用鹽酸洛哌丁胺膠囊,存在首過效應,由肝臟吸收、代謝,且通過糞便排泄,藥物半衰期為11 h左右,每日總量6 mg,患者短時間內可再次發生泄瀉,但不可再加大劑量,患者可能發生腹脹、食欲下降、甚至腸梗阻等不良反應[18],故應慎重調整劑量。

烏梅丸出自漢代張仲景《傷寒論·辨厥陰病脈證并治篇》[19-20],原方主治蛔厥,久利。烏梅丸君以重用酸甘之烏梅以澀腸止瀉、生津安蛔;臣以味辛性溫蜀椒、細辛溫養臟腑而驅蛔,味苦性寒之黃連、黃柏清熱而下蛔,人參、當歸以養蛔蟲耗傷之氣血,固護正氣,以當驅邪;使藥以蜂蜜為粘合劑,甘緩和中。全方寒熱并用、剛柔并濟、攻補兼施。全方寒熱同治、清上溫下,攻補兼施,現代多用于寒熱錯雜、虛實并存的多種疾病。現代藥理學[21-22]臨床研究顯示烏梅具有抗菌、抗炎、抗腫瘤的作用。

烏梅丸除了止下利之意,更有清上焦之火,溫臟腑之寒妙用。考慮丸劑一般用于慢性疾病,起效慢但作用持久[23],結合本研究分析,患者泄瀉頻率高、持續時間較長,為急癥,故將劑型調整為吸收快,能快速發揮藥效的湯劑。

耳穴是腧穴的一類,指分布在耳廓的反應點,與臟腑經絡、四肢百骸相互溝通,將王不留行籽貼于耳廓穴位,通過捏壓按揉等手法對特定穴位進行刺激,能夠有效疏通機體經絡,調理臟腑功能,促進機體陰陽平衡。

綜上所述,相比對照組,患者服用烏梅湯聯合耳穴埋豆治療結直腸癌術后寒熱錯雜型泄瀉作用時間長,患者臨床癥狀緩解更明顯。采用烏梅湯聯合耳穴埋豆治療能幫助大腸癌術后寒熱錯雜型泄瀉患者減輕臨床癥狀、減輕炎癥反應,提高生活質量,該治療方法有一定應用價值,但本次研究條件有限,僅在一家醫院開展,研究周期短,入組病例少,缺乏患者遠期隨訪病情評估,還需在今后的研究中完善研究方案。