入境與出離 白瓔

胡建君

白瓔,鎮海人。這個電影《早春二月》中的芙蓉鎮,院士云集、畫家輩出。出生于上海的白瓔,每每在簡歷中鄭重地寫下:浙江鎮海人。他曾陪伴同濟畢業的老父親專程到鎮海尋根,通過民國縣志上的地圖定位,捧回了祖籍白家浦的泥土。白瓔無疑是個執著而念舊的人。與大多數的鎮海人一樣,平淡內斂而壁壘分明、內心充盈而波瀾不驚。

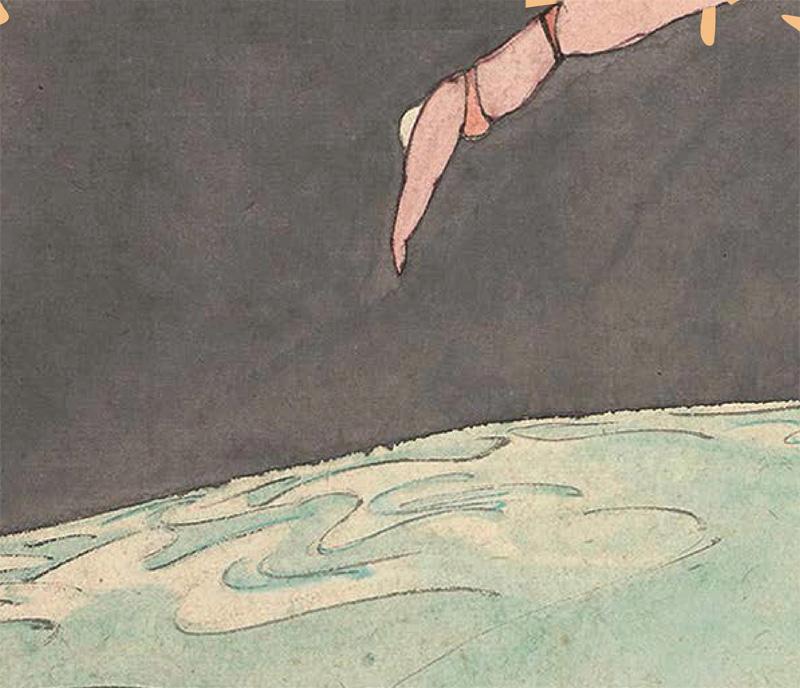

他1986年考入上海大學美術學院附中,從此再沒有離開過美院。受父親影響,五六歲就開始拿畫筆的他,每天但問耕耘,至今不曾懈怠。《漾》No.12 2017年33Χ66cm 局部

滬上氣質

未曾相識之前,我對他作品的印象竟是一些游離而曖昧的花卉,用筆灑脫,天雨繽紛。初看姓名,以為是位女畫家,用色上也有些略顯粉黛的優柔和性感。但細審其筆觸,又有一些堅忍而有節制的男性情緒,雖紛紛揚揚卻又顯得理性執中,還有一點寂寞的況味在里面。

2009年看到了他的《肖像》系列,那些或囈語或沉思或頹廢或內省的形象,讓人過目不忘。在充沛的水墨韻味中,不失結構準確的透視,顯示出白瓔卓越的造型能力。人物的背景常是一堵或干凈或斑駁的墻,簡而又簡,讓人將注意力集中到主體人物營造的情緒與意境之中。白瓔用其快速而準確的用筆,將這些熟悉的陌生人定格于簡素的背景之下,墨氣漫漶而才氣縱橫。后來在他的畫室見到了滿墻的素描手稿與水墨小稿,才知道他的作品并非一蹴而就的即興發揮,而飽含了深思熟慮之后的來之不易,也見證了他的極致完美主義,這與他平時不經意間處處傳達的用心與精致帶給我的信息是一致的。

這個瞬息萬變的現代都市,在經典與傳統被離經叛道的革新者們摒棄的年代,白瓔固執地堅守著水墨這種古老而傳統的表達方式。作為具有完整體系與深厚傳統背景的藝術語言,水墨在其內涵與形式上的各種延伸與拓展,同時也承擔著背離其本性的危險。這就需要一個合適的度,既熟悉與深潛于傳統,又能審慎地游離其中。白瓔在創作手法上既不完全背離傳統繪畫的造型和用筆,又混合著當代的理念和語義,基于寫實又放棄摹寫,既冷靜理性,又非經驗、多樣化,使其作品的表達趨于多元。

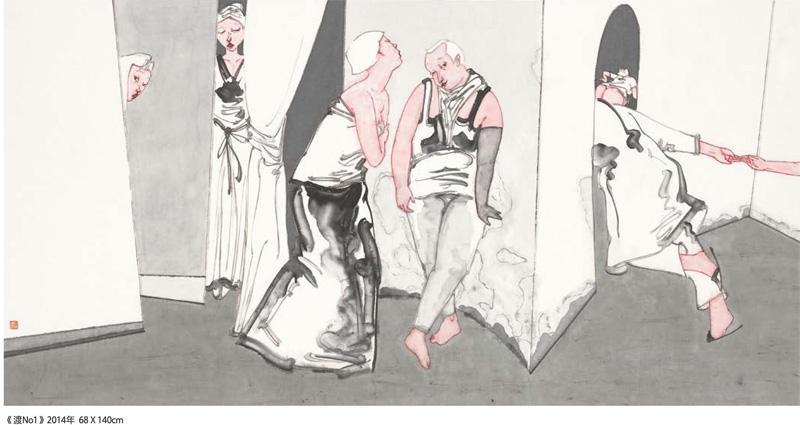

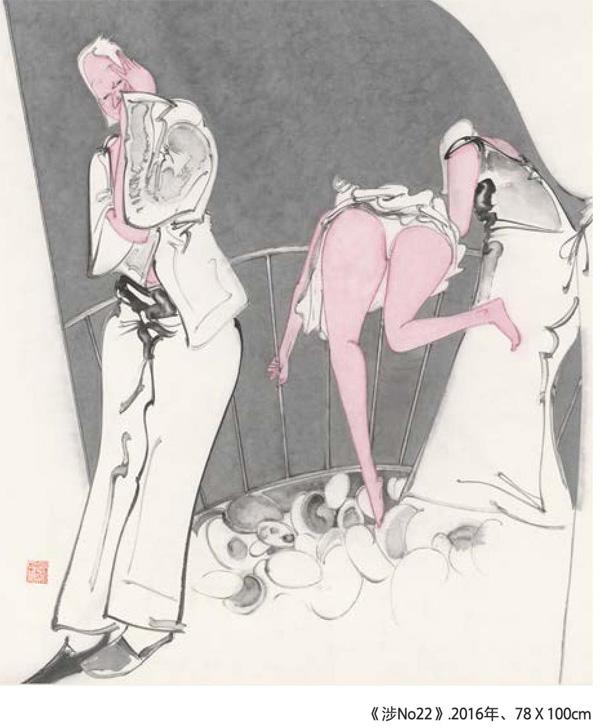

他筆下的女性沉浸在自己的世界,旁若無人,微顯肉感而姿態夸張,發型和服飾似不經意,實則經過用心設計,一種驕矜的嫵媚和骨子里的孤傲躍然紙表,舉手投足間的整體氣質非常上海。我曾經問過白瓔,這些形象是否有實際寄托或模特寫生?白瓔說沒有,大多是印象或想象中的女性形象,有時一個姿態把握不好,他便自己對著鏡子反復模擬想象中的動作進行揣摩。我能想見那種長年的寂寞與堅持,孕育的過程應該是相當辛苦甚至是痛苦的,尤其對于這樣一位精益求精的畫家。

舞樂同歡

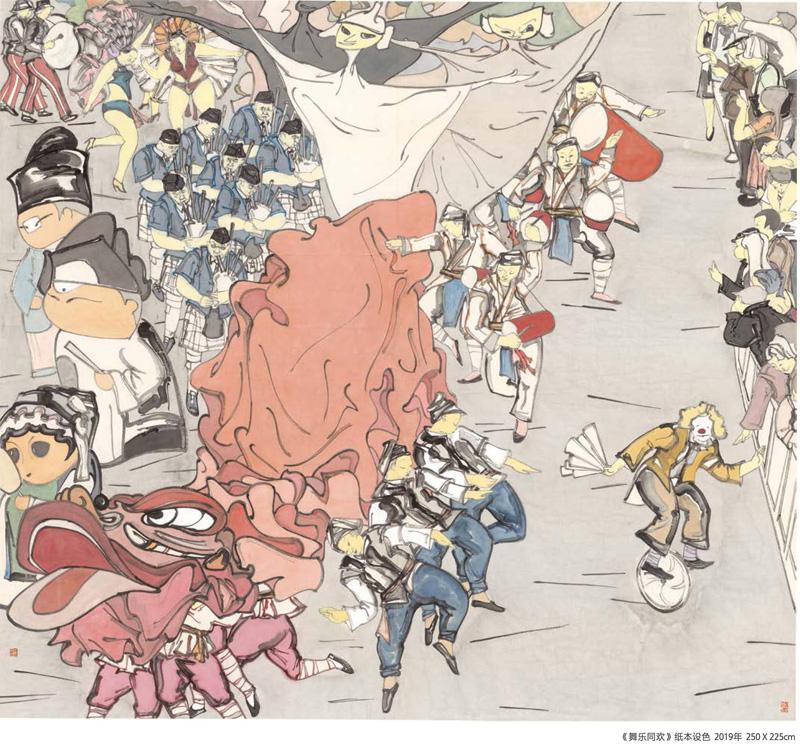

日常生活中精謹而完美主義如他,在畫面中傳達的,始終是一種注重品質、經得起時間挑剔的上海氣質,這些在他的《舞樂同歡》中得到了準確地傳達。《舞樂同歡》為上海旅游節“時代風采”主題而創作,表達中西方文化交融的寓樂于民的主題,畫面既有恣肆率性中的張力又有嚴正不茍中的制衡,在對宏大的客觀場景的解構與重構中,不逾規矩而海闊天空,冷靜理性又浪漫性情。

畫面的視覺主體是中國元素的舞龍,龍抬頭的高昂姿態與龍身大面積的朱磦朱砂色調,有聲有色地烘托出節日的喜慶氣氛。龍的鱗片與皺褶表現不同于傳統的十八描,畫家的主觀傳達帶有磅礴的情感與律動的節奏。緊隨其后的白色人偶,則增添奇幻而荒誕的不尋常氣氛。人偶頭小身大,似是而非,像游戲或虛擬的場景。而龍身另一側的福娃則落入人間,如無錫泥娃娃與戲曲人物的雜交,頭大而身小,與白色人偶形成視覺落差。這般大尺幅多人物的畫面,有其內在有條不紊的起承轉合,就像一個龐大而精細的系統工程,又如一場自編自導自演的舞臺劇,如此聲情并茂。

白瓔熟練于相似色與對比色的協調運用,并考慮到墨色的枯濕濃淡。比如蘇格蘭人群的花青色上衣與中國舞者的褲子隔岸呼應,色彩細部富有層次感,和而不同。白瓔對以色面、色塊為主的波斯細密畫印象頗深,他嘗試將細密畫的表現與中國沒骨畫法相結合。形與色營造的視覺圖像不僅僅是一種感知,更應該是一種直覺,是畫家與世界溝通方式的再現。白瓔用擬人化的方式,將傳統筆墨與造型方式進行符合當下語境的形態轉換,以有意味的筆墨建構一種情緒化的人文都市景觀。他通過剝離當代都市人的外殼,強化存形尚意的核心,尋找人性本真。

入境與出離

與畫中人物一樣,在聲色犬馬的藝術圈中,白瓔固守著自己內在的斑斕世界,也許那是一種高貴的孤獨。一有時間,他都在看書或創作,或者在尋覓收藏明式家具的途中。他不關注人群,喜歡宅家,有時甚至會坐在一旁長時間凝視兒子熟睡的樣子,那是他最好的作品,也是作為父親的真實滿足。他更拒絕網絡,甚至有時收發郵件都由夫人代勞,也不太使用微信微博這類時尚的交際方式。而他對衣物器用的品質和細節卻極盡講究,對人事的判斷簡單明了、黑白分明。他珍惜因緣,也懂得拒絕,生活安寧而有序。而這樣一種單純寧靜的生活方式,其實飽含了最簡單的至情至性和最深層的溫柔性感,如此真實與坦然。

喜歡收藏老家具的白瓔,家中既有明式家具,也有西洋古典家具,各國古董、文房器物錯落雜陳其間。這樣的中西文化混搭現象也和諧地出現在他的創作中。學院派出身的他,當然臨摹過大量古代畫作,也追慕過近現代浙派人物畫大家。在系列女性題材中,人物形體用筆粗簡率放縱、灑脫爽勁,衣物頭發多用濕筆,亂頭粗服而又有較強的節奏感,都看得到一些印跡。女性系列人物已經成為他獨有的符號,與《肖像》系列相比,在用筆上有所加強,強調形象清晰肯定的外輪廓,并擅用灰色調來表現莫測的情緒,又流露出畫家對西方表現主義創作方法的迷戀。作品中看得到席勒的影子,帶著一點纖細又敏感、孤獨而強悍的神經質,而整體基調趨于寧靜內斂。在現代主義以降的文藝爭論中,藝術的定義被延伸、深化,藝術不再是單純模仿現實,而適用于對付生命中的種種問題與呈現其不確定與虛無。新作《漾》描繪出了都市上海清冷迷離的海樣情緒與向往的心中桃源,畫面以都市生態中的蕓蕓眾生為主角,以傳統的手卷構圖方式鋪展經營。溫煦的陽光、慵懶的心緒,間雜著畫家多年來積累的生活感知,在城市山林中演繹著一出出自編自導自演的情景劇,半夢半醒,若離若即。

為了對抗內心的一種敏感和不穩定情緒,白瓔在用色上力圖單純,講究用墨而五色具的效果。他在描繪女性身體時,故意減弱其情色意味,避免明艷的色彩與細節元素,而人物的整體風韻與特質卻呼之欲出,也掩飾不住都市女性的欲望與性感。弗洛伊德曾說過:“我不要人們注意色彩,我要的是一種‘生命的色彩。”這也正是白瓔對色彩的追求,那種探入人性深處的深刻洞察力與還原能力,令觀者心有戚戚。白瓔認為形與色營造的視覺圖像不僅僅是一種感知,更應該是一種直覺,是人建立自身與外界聯系的一種本能,這種視覺上的特征正是畫家與世界溝通方式的再現。

在西方,曾有記者問起對藝術作品的要求,作為精神分析學家弗洛伊德的孫子——盧西恩·弗洛伊德的回答頗具乃祖風范,他簡單概括道:“震撼,攪擾,誘惑,征服。”這也是白瓔作品留給我的最終印象。在姿態橫陳的形象之中,也涌動著寂寞、誘惑、焦躁、彷徨,紛紛攪動人心。而入境之時,也是出離之際,畫面整體傳達的那一種終極人文氣質與寧靜情懷,最終讓人解脫和釋然。世界如此光怪而虛空,一切亦如云煙過眼。到此般般放下,如同畫面的定格。