“一帶一路”背景下陜北村落寺觀壁畫研究

摘 要:“一帶一路”是一條合作共贏之路,更是一條文明互鑒之路,不僅推動了經濟的合作共贏,也促進了文化藝術的繁榮。而壁畫是根植于中華五千年優秀文明,繁盛于古代絲綢之路的交流融合的產物。其中寺觀遺址中的水陸壁畫,在人類宗教崇拜及信仰導向方面更發揮著重要作用。通過對陜北地區水陸壁畫大量文獻資料及圖像的研究梳理,分析水陸壁畫圖像背后意識思維的轉變以及深邃復雜的文化成因和內涵,凸顯“一帶一路”人文精神,“傳承中華文脈”“弘揚中國精神”,并以文化藝術的傳承和文化成果的共享為橋梁,讓更多的學者認識陜北水陸壁畫,了解中國的文化智慧。

關鍵詞:村落寺觀;圖像;水陸壁畫

基金項目:本文系2020年陜西師范大學研究生創新團隊項目“遺址美術中的陜西村落寺觀壁畫研究”(TD2020024Y)、陜西省社科界2020年度重大理論與現實問題研究項目“陜北明清水陸壁畫分類圖像數據庫建設”(2020Z037)研究成果。

陜北寺觀遺址中水陸壁畫圖像的分類研究和建設,有助于學者更好地了解水陸壁畫在美術史中的意義和價值。通過探究陜北寺觀遺址中水陸壁畫圖像的來源及其圖像背后的深層次文化內涵,闡釋“一帶一路”背景下,水陸壁畫所呈現出的各種宗教文明的交融與社會意識、思維形態的變遷之間的相互關系,進而開闊眼界、拓展思維、陶冶情操,樹立正確審美觀、人生觀和價值觀。

一、陜北村落寺觀壁畫研究的總體思想及理論根據

在國家戰略和學科建設的大背景下,立足于“一帶一路”發展倡議和增強文化自信的現實要求,以美學為切入點,結合數據統計、數字化技術,重新審視、梳理陜北寺觀遺址中水陸壁畫的圖像、文字、線稿等資料,分析寺觀遺址水陸壁畫的來源,將壁畫資源的原貌真實且生動地還原出來。剖析壁畫的原生語言以及水陸壁畫和觀者的視覺聯系,并進行圖像數據分類,探尋寺觀遺址中水陸壁畫的數字化應用,進而推動寺觀遺址壁畫保護與現代科技的融合,實現文化藝術的傳承和創新。最終通過陜北寺觀遺址水陸壁畫構圖形式演變和發展規律,分析判斷這種現象產生背后的意識思維的轉變以及深邃而復雜的文化成因和內涵,即從“神”的人化到“人”的神化的認知轉變和視覺呈現以及秩序、互融、共生、互讓的中華文明價值觀。

二、陜北村落寺觀壁畫研究的主要內容

(一)保護陜北水陸壁畫圖像藝術,促進“一帶一路”沿線文化藝術的融合

根據陜北寺觀遺址中水陸壁畫的整體資源狀態,對現存的陜北地區寺觀遺址水陸壁畫資料進行圖像采集及梳理,將道教、佛教、儒家等圖像及線稿資源進行全面整合,借助“藝術+技術”,讓“遺址壁畫”重新融入“現代生活”。并用更全面、更直觀的形式,實現“一帶一路”背景下陜北寺觀遺址水陸壁畫藝術的傳承與應用,提升中華文化軟實力,彰顯文化自信。

(二)在“一帶一路”背景下,構建陜北水陸壁畫圖像分類數據庫

在“一帶一路”文化創新背景下,通過對壁畫內容及資源形式的調研、整理,完成陜北寺觀遺址中水陸壁畫資源專題圖像分類數據庫的建設。建成圖像數據庫及其子庫將會為更多研究寺觀遺址水陸壁畫的學者提供數據檢索、資料查閱、圖形、線稿的編輯下載等功能,為研究者提供交流平臺。

(三)創新陜北寺觀遺址中水陸壁畫的視覺呈現及數字化傳承方式

將陜北寺觀遺址中提取出的水陸壁畫圖像進行內容分類,同時利用現代媒體技術,進行數字化轉換,把圖像數據信息、虛擬全景空間、文化藝術傳播三者有機結合,提升陜北寺觀遺址中水陸壁畫藝術的數字化視覺呈現效果,實現寺觀遺址壁畫圖像技術保護方面的提升和呈現方式的改進,創新水陸壁畫圖像文化藝術傳承方式。

三、陜北村落寺觀壁畫研究的圖像提取分析

研究從陜北寺觀遺址中水陸壁畫圖像來看是藝術性的,但從數字化應用來看則是技術性的,因此是“技術+藝術”的多學科交叉研究。通過對水陸壁畫圖像、線稿的整合分類和梳理,論證“一帶一路”背景下,寺觀遺址中水陸壁畫所承載的中華文明價值觀以及寺觀遺址中水陸壁畫藝術與社會文明進程建設的哲學辯證關系。

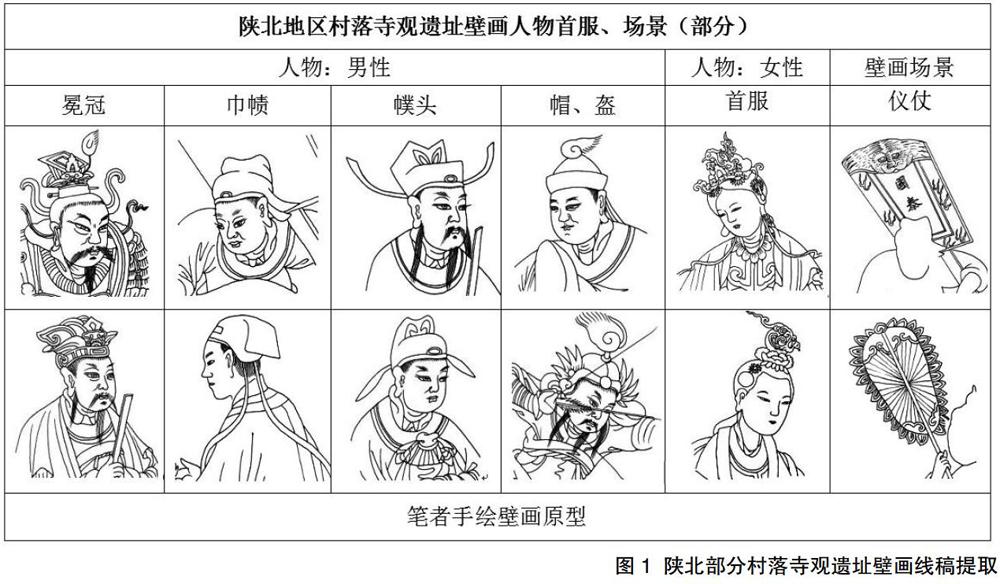

筆者根據陜西石窟內容總錄記載,于2019年7月和2020年6月先后兩次抵達陜北進行田野考察,目前已完成陜北地區522件村落寺觀遺址壁畫的前期影像資料拍攝和場景線稿提取等工作。提取時秉承中國古代傳統繪畫藝術的精髓,遵循南朝齊梁時期著名繪畫理論家謝赫《古畫品錄》所提出的“六法”,即氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫。圖1為陜北部分村落寺觀遺址壁畫的線稿提取。

通過以上技術手段對陜北寺觀壁畫進行還原,提取出壁畫研究的線稿,并將線稿進行翔實的分類,進而拓展壁畫研究的方法和途徑。通過分類可知,陜北寺觀水陸壁畫具有明顯的民俗性和世俗化,其服飾、冕冠、儀仗等均為當時陜北現實生活的真實反映,這也從圖像學的角度呈現出民間信仰在水陸壁畫中的雜糅。除了以上的圖像提取,筆者還嘗試從陜北壁畫的色彩方面進行提取和整合。因為不同色彩具有不同的色彩情感與寓意,體現不同的色彩符號特征。當然壁畫的色彩創新設計與轉換既是壁畫藝術在文創產品設計中的重要一環,也是我們研究寺觀遺址壁畫需要進行分析的元素之一。

四、陜北寺觀水陸壁畫研究的主要創新之處

(一)學術思想特色及創新之處

1.論證“一帶一路”背景下水陸壁畫與社會文明進程建設的哲學辯證關系

通過圖像分類數據分析,梳理陜北寺觀遺址中水陸壁畫的圖像演變程式以及圖像背后的深層次的文化內涵,論證其與文明進程的哲學辯證關系,凸顯“一帶一路”的人文精神。

2.發揮陜北水陸壁畫藝術在“一帶一路”建設中的橋梁作用

通過與“一帶一路”沿線國家探討水陸壁畫的傳承與保護,搭建研究機構與藝術院校交流、學習平臺,共同推進“一帶一路”沿線水陸壁畫藝術的繁榮發展。

3.闡釋寺觀遺址中水陸壁畫與宗教遺址美術的啟承與共生關系

通過對陜北地區寺觀遺址中的水陸壁畫進行大量文獻資料及實物的深入研究與梳理,展開對水陸壁畫圖像的描述、分析和闡釋,進而論證陜北寺觀遺址中水陸壁畫與宗教遺址美術的啟承與共生關系。

(二)學術觀點特色及創新之處

1.論證“一帶一路”背景下陜北水陸壁畫是中華文明價值觀的承載

從“一帶一路”人文精神的角度論證水陸壁畫是中華文明價值觀:秩序、互融、共生、互讓,以及“道法自然”“和諧社會”的一種歷史承載。

2.陜北水陸壁畫中圖像表現內容的轉變是一種人性的“文藝復興”

陜北地區寺觀遺址中水陸壁畫的風俗性以及從“神”到“人”,人神共崇的世俗性的圖像表現內容的轉變,是一種社會的、人性的“文藝復興”。

3.闡述陜北水陸壁畫是“一帶一路”歷史文化進程的推動者

壁畫(乃至宗教藝術)是某一地區、某一時期公共信仰的呈現,同時也反作用于信仰和習俗,并通過壁畫人物、場景及構圖的變化,以及人們口述相傳的“志”的轉變,參與和推進歷史文化的演變。

五、結語

通過對陜北水陸壁畫圖像的分類研究和梳理,分析圖像背后所承載的文化融合與歷史變遷,并以陜西師范大學為依托,與“一帶一路”沿線國家共同探討水陸壁畫的傳承、保護與發展,促進藝術、文化的交流,凸顯“一帶一路”人文精神,傳承中華文脈,弘揚中國精神,并以文化藝術的傳承和文化成果的共享為橋梁,讓更多的學者認識陜北水陸壁畫,了解中國的文化智慧。

參考文獻:

[1]《陜西石窟內容總錄》編纂委員會.陜西石窟內容總錄:榆林卷:上[M].西安:陜西人民出版社,2017:2-14.

[2]謝赫.古畫品錄[M].上海:上海古籍出版社,1991:3.

[3]陳彥青.視覺的變身:中國色彩的符號學視野[M].北京:文化藝術出版社,2017:16.

[4]張亞麗,覃京燕,林海斌,等.文化遺產法海寺壁畫藝術的文創產品設計研究[J].包裝工程,2019(24):39-44.

作者簡介:

孫斐,陜西師范大學博士研究生,延安大學西安創新學院藝術與傳媒學院副院長,副教授。研究方向:圖像學、遺址美術。