“純手工”數據 統計下的日本

女議員向日本厚生勞動省的提問

日本網友得知后紛紛吐槽

常有人說,“工匠精神”鑄就了日本的發達;然而今天,“工匠精神”似乎正在促成日本的落后。

在智能化和大數據如此發達的今天,誰也想不到,日本的疫情數據竟然是“純手工”打造的。

在近期日本眾院預算委員會上,一名在野黨女議員向厚生勞動省提問,該機構是如何統計全國新冠患者確診人數的。

厚生勞動省健康局長正林督章回答,每晚過了12時,厚生勞動省的外包公司會從47個都道府縣官網上查找發布的疫情數據,用眼睛一一目視確認之后,再手動輸入各地的病例數量,“用手算出”確診患者人數。

日本首相菅義偉也承認,從疫情至今,日本新冠疫情的數據統計一直都是手算,包括全國新冠確診人數、死亡人數、住院人數、新冠檢測等等一系列信息,一直都是靠手工作業。

統計入室盜竊的手段,用手算

這條消息,把不少日本人都看懵了,“手算”操作驚呆了一眾日本民眾,迅速成為日本社交媒體上的熱門話題。

鳳凰衛視駐東京首席記者李淼,在事后采訪了厚生勞動省,對此事又進行了確認,負責的官員表示,絕非捏造,純屬事實。

因為各地的疫情數據都沒有上報給政府,所以他們只能一一確認各地的數據,再一一輸入電腦,再統計出全國的數據,然后進行正式的發布。

了解一圈以后發現,日本人,對“手算”似乎真的情有獨鐘。

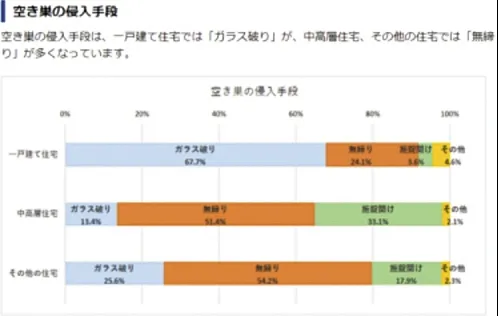

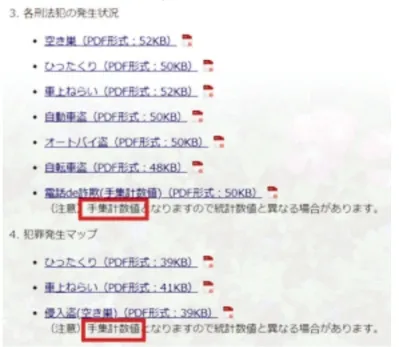

手算這種如此古老的計算方式,至今在日本很多領域都還非常普遍,比如說日本警察局,統計犯罪數據時,用手算;統計入室盜竊的手段,用手算;統計各種犯罪行為,也統統都用手算。

除了厚生勞動省和警察局,日本很多行政機關甚至內閣基本也都用手算。

然而數據統計并不是日本這次疫情中唯一“復古”的領域,他們在新冠疫情數據的收集中使用的方法和設備,更是讓人瞠目。

收集收據用傳真機

根據傳真機的紙容量傳真報告不能超過300份

自疫情爆發以來,一直到去年的12月份,東京都政府收集新冠患者數據,都是依靠一種元老級的通訊設備——傳真機。

東京新冠疫情對策總部有2臺傳真機,其實剛開始只有1臺,隨著確診人數的增加,去年4月份才又購入一臺。

這2臺傳真機每天負責接收來自東京都內31個保健所的“新冠病毒感染癥發生報告”。每張A4紙寫有1名感染者信息,每天A4紙的張數,就代表當天公布的東京新增確診人數。

傳真機每天能處理的確診信息是有限的,每臺傳真機每天處理報告的上限是150人,2臺的上限就是300人。

也就是說,東京的確診人數一旦超過300,傳真機就統計不了了......

所以,很多人懷疑,之前東京每天報告新增病例數不超過300,是不是因為傳真機最高就只能報出300……

除了設備落后,上報疫情信息的手續也異常繁雜。

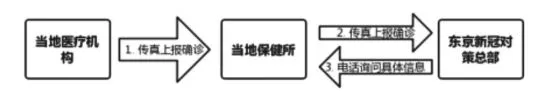

感染者的信息需要層層傳送,首先要從醫療部門傳真到保健所,再從保健所傳真到都道府縣,最后再從都道府縣傳遞到厚生勞動省。

此外,保健所的工作人員還得一一打電話詢問感染者的情況,用以分析感染路徑。

由于流程繁瑣,在東京,一個確診病例從檢測到報告至少需要3天的時間,所以日本的疫情數據更新不及時是很普遍的現象。

這樣磨人的統計方式,連很多醫院也忍不住吐槽。KARADA診所院長佐藤昭裕說:“寫的潦草點的時候,有的字對方就認不出來,而且傳真過去,寫的字也會變淡,這種時候保健所就會打電話回來確診填寫的內容,這個很浪費時間。”

厚生勞動省官網

日本發放疫情補助金網上申請也很麻煩

不光浪費時間,準確性也很難保證。由于傳真機傳送過程不暢,期間造成了大量的統計重復或缺漏。東京都政府承認,2020年11月18日至今年,東京18個保健所共漏報了838例確診病例。

如此種種,都讓很多人驚詫:這確定是發生在日本嗎?堂堂一個發達國家,世界第三大經濟體,搞不出一個像樣的疫情統計系統?

不過這倒是冤枉他們了。說到疫情統計系統,日本其實還真有一個。

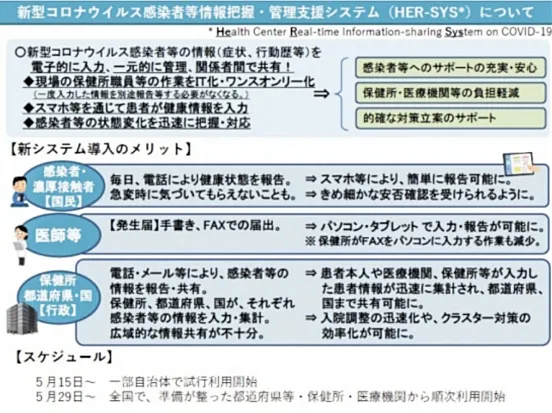

疫情爆發以后,日本花了12億日元巨資打造了一個自己的疫情統計系統,叫HER-SYS,但基本上就沒啥用。

這個系統自去年5月份就開始在全國推廣,但據厚生勞動省官員反映,因為很多醫院覺得系統不完善,且數據輸入過于繁瑣,根本沒有大范圍投入使用。

電腦操作能比手算和傳真還要麻煩?這得是什么天才設計出的這系統啊……

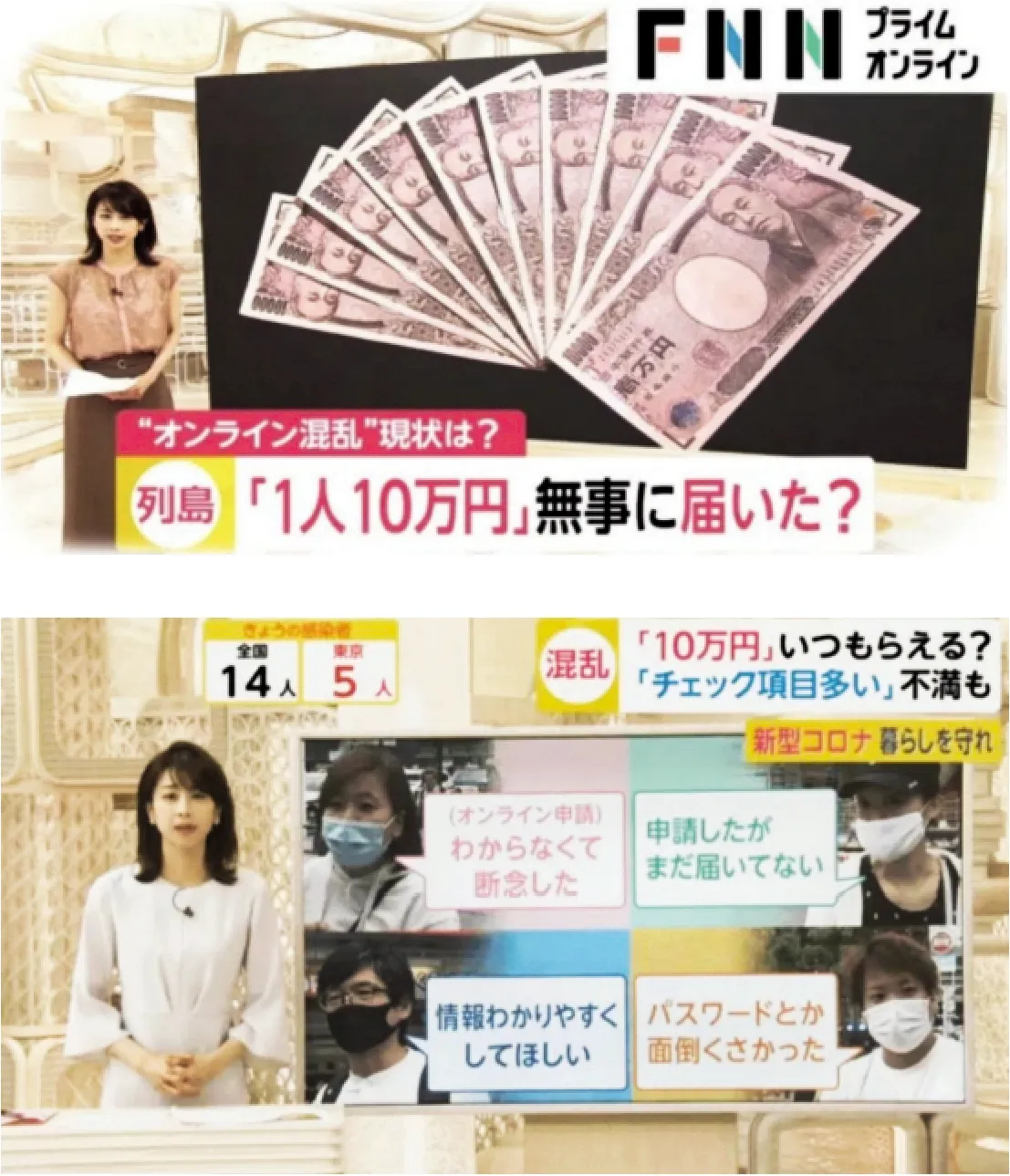

除了落后的統計方式,日本發放補助金的方式也古老的一匹。

去年4月份,安倍在位時,下令給全體國民,包括在日外國人,不管男女老少,一律發放10萬日元(約6500元人民幣)的疫情補助金。

這10萬補助金,有兩種申請方法,分別是線上申請和線下郵寄。

線下郵寄的話,需要政府先給各戶寄申請表,申請人填完內容后回寄,等政府審核。因為申領的人特別多,寄來寄去很麻煩又耗時,還很容易寄丟,很多人都覺得上網申請更簡單快捷。

但是真正上手操作起來才知道,線上申請那才真叫一個麻煩。線上申請需要用到身份證,日本人稱之為My number卡,但日本的身份證并不普及,全國大概也就只有15%的人才有,為了快點拿到錢,一大群人又跑到政府辦My number卡。

但是辦這個卡從申請到拿到卡本身就需要一個月時間,很多專程跑去辦卡的人一聽到這個消息又氣到當場暴走。那些持有My number卡的人,有一部分因為忘了最初設置的密碼又跑去辦重置。

就算所有都弄好了,到了網上申請的最后一步,繁雜的線上申請手續也令很多疏于電子操作的日本人望而卻步。最終,由于網上申請資料的效率非常低,很多市政府最終停止了網上申請的通道,很多人最終還是不得不采取線下郵寄的方式來領取這筆補助金。

日本有1.26億人口,加上320萬外國人,每個人都要寄一份申請資料,所花費的人工費,就浪費了上百億日元。

假如日本政府已經實現了國民管理的電子化,那么這次10萬日元的補助金,政府完全可以根據個人信息資料,分分鐘匯入每一位國民的個人或家庭賬號,根本不必如此大費周折。

印章是日本人證明身份的必備工具

以“德川家康”為例,左為“實印”,右為“認印”

日本人幾乎都要使用印章

但日本的數字化和網絡化,落下太多了。自IT革命伊始,日本就慢了半拍。

很難想象,在IT概念被炒得火熱的千禧年,時任日本首相森喜朗(也就是那位最近不斷“攤上事”的東京奧組委“前”主席)卻還不知道什么是IT,在公開場合還大鬧烏龍,將“IT革命”說成“它(英文it)革命”。

盡管日本在20年前就提出數字改革,但現在上到政府,下到企業和個人,都仍在圍著紙質文件打轉。

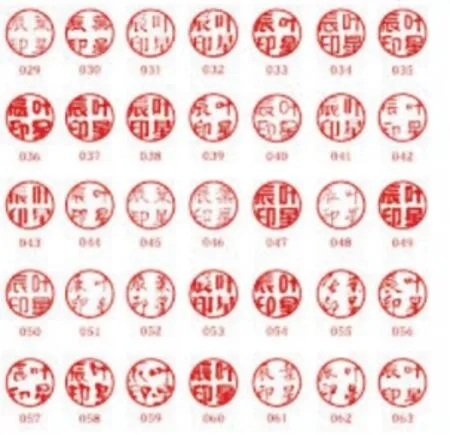

“數字化轉型”在日本面臨的首座大山,是日本根深蒂固的“印章文化”。

人們常說,韓國人一生無法回避三件事——死亡、稅收和三星。

而在日本,這三件事是死亡、稅收和印章。只要是生活在日本,一個人從出生到死亡都離不開印章。

日本的印章,是古時由中國傳入的,并且在相當長一段時間都被視作權威的象征。

從19世紀60年代的明治維新開始,日本政府以法律形式規定了“押印”制度,印章開始被民眾廣泛使用。

經過這一個半世紀的發展與沉淀,印章,已經成為日本人證明個人身份的必備工具。

日本的印章制度分兩種,“實印”和“認印”。

實印是向政府登記的個人印章,公證、不動產買賣、簽約、設立公司、領取保險金都需蓋實印。

采用電子簽名

實印通常刻制著持有人的漢字全名,以區別其他個人印章,以保持其唯一性。

而認印上通常只有漢字姓氏,主要用于日常生活收發快遞、公司內部確認文件等非正式用途。

在企業活動中,簽訂合同、商業交易、行政審批……通通都要蓋上個人印章,以確認誰經手、查看以及審批了文件。

并且,蓋章的手法還另有說法,要時時注意有關“角度”的禮儀規范。

如果一張表格上有好幾處需要蓋章的話,地位低的人應該傾斜著蓋章,就像鞠躬一樣表示對位高者的尊敬。

地位越低,傾斜角度越大,為了準確蓋章,有些職員甚至會準備量角器……

現代科技已經如此發達,其實早就出現了可以取代物理蓋章的方法,比如說電子簽名。

但很多保守的日本人拒絕擁抱科技,選擇延續這種固有的習慣和文化。

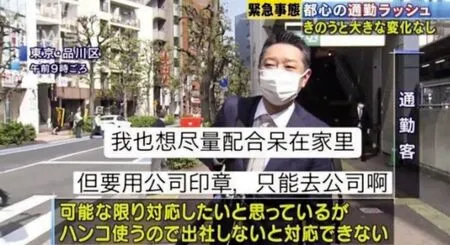

然而,正是因為這枚小小的印章,給疫情中的日本人帶來了巨大的不便。

疫情發生后,雖說很多企業沒有強制要求到辦公室上班,并且提倡在家辦公,但是很多員工還是不得不冒著被感染的風險,繼續回到公司工作,因為有些文件必須要提交紙質版并加蓋個人印章……

不得不說,印章是日本數字化進程中一個巨大的絆腳石,同時還有日本強盛的紙文化。

日本官僚偏好使用紙質文件,文件批準只認公章,年輕官員抱著文件到處找上級領導簽字蓋章的情景,幾十年來基本上沒有什么根本的改變。

有人曾經評價,日本是依附在紙上的國家,紙于日本人之重要,就如葡萄酒于法國人一樣。

當世界進入數字化的“無紙時代”,日本的商業社會,卻仍然信奉著“白紙黑字,蓋印確認”這一套流程。

這就導致,除了銀行、郵局、保險公司等少數機構,日本大部分的經濟實體都在大量使用傳真機。

日本數字化水平落后,跟日本的“印章文化”,“紙文化”以及“傳真機文化”顯然脫不了關系,政府也已經意識到了這個問題,所以自去年9月起,菅義偉新政府宣布推行數字化,由中央政府機關帶頭號召企業進行“電子化辦公”。

日本行政改革擔當大臣河野太郎也準備在這方面大展拳腳——第一步是宣傳廢除印章,第二步是宣布廢除傳真機。

不過根據日本官方統計數據,現在約有58.6%的家庭仍在使用傳真機,企業的傳真機使用率更高達90%以上,政府的“改革”毫無推動力,真的改不動。

日本政府這次推進電子化、廢除傳真機的操作,已經引發一場攻防戰,遭到了大批民眾的聯手“抵制”。

沖在最前線的是中老年人,因為他們不怎么用電子郵箱,只相信紙面傳遞的信息,傳真機對于他們來說是最快捷、最值得信賴的溝通用具。

日本老齡化程度高居全球第一,65歲以上人口的占比已經接近30%,在這種情況下,數字化改革自然會遭遇極大的阻力。

首先第一關就卡在了政府內部層面。

早在2018年10月,日本自民黨就開始推進電子化辦公,但因年齡偏大的“資深”國會議員們不肯配合推行不下去,不得不中途放棄。

自民黨推行電子化辦公之后,文字資料換成了平板電腦。高齡議員由于不太懂平板電腦的操作,常常用手指頭戳來戳去,就差邊舔手指邊在屏幕上滑動了。

日本的工匠精神

一會兒頁面翻丟了,一會兒閱讀速度跟不上,一個個叫苦連天,抱怨操作困難,最終有些只得作罷。

不光政府層面,企業方面推行起來也是困難重重,日本的企業制度其實在先天上就決定了與互聯網生態的格格不入。

這里就不得不再次提及被不少國人常常掛在嘴邊的日本“工匠精神”,這種所謂的“工匠精神”,恰恰是日本數字化落后的重要病因之一。

日本人生活中有著嚴格的等級輩分觀念

“工匠精神”在日語中表述為“職人氣質”,亦作“職人魂”,意即盡分守職的工匠所體現的與工作相應的精神風貌。

兢兢業業的日本工匠精神的確支撐了日本的制造業發展,但同樣造成了企業的自我路線束縛和企業內部僵化的處事思維。

當年成為產業立足之本的“工匠精神”,在互聯網時代已然脫節。

百年老店的垂而不死,新興產業的缺失,創業氛圍的稀薄,和日本的工匠精神不無相關。

互聯網革命意味著一系列經濟模式和體制的改革、商業策略創新和勞動分工流轉等,但日本工匠精神從根兒上就是與這點相悖的。

日本的社會分工已經固化到了令人發指的地步。長期以來,日本在用人方面一直采取終身雇傭制和年功序列制(實際上的論資排輩制)。

在這種用人制度下,員工一旦進入某家企業,只要企業不倒閉,本人不嚴重違反內部規章制度,就沒有失業之憂。

但如果職工辭職重新就業,一般情況下都必須從頭開始,工資待遇不升反降,所以,日本企業的職工一般不會輕易辭職,企業也不輕易裁人。

這種制度的特點是工作時間越長,熟練程度越高,年齡越大,工資就越高,與之相伴的是,在體制內越來越固化,越來越缺乏創新的能力和動力。

這種情況下,企業也不會有太高的積極性去導入新的技術和機制,反而是熱衷鉆研固有的那一套東西,“精益求精”,以至于企業缺乏活力。

日本企業通常實行層級分明,管理嚴苛的企業制度,說白了還是上個時代的那一套,顯然不適合數字化和互聯網的創新理念。

其實當年,終身雇傭制在二戰結束后,在日本經濟低迷的背景下,對日本經濟騰飛起到了很大的作用。

但隨著時代的變遷,經濟趨勢的變化,終身雇傭制已經成為日本信息技術發展的障礙。

在“電氣化”時代,日本曾領先全球,日企的技術研發、人力管理等等方面都完美適配“電氣化”技術條件,但要推進“數字化”,再固著于這套顯然已經行不通了。

在數字化時代,日本要真想從這樣的“先發陷阱”里跳出來,他們那引以為豪的所謂的“工匠精神”,恐怕要先放一放。■(綜合整理報道)