纖維混凝土復合材料的研究現狀及發展前景

姜趕超 陳 玉

1武漢市規劃設計有限公司(430000) 2 重慶長廈安基建筑設計有限公司武漢分公司(430000)

1 纖維混凝土的研究現狀

工程建設標準化協會于1992年批準頒布了由大連理工大學等單位編制的《鋼纖維混凝土結構設計與施工規程》(CECS 38:92),對推廣應用鋼纖維混凝土起到了重要作用。

武漢東洲鋼纖維發展有限責任公司、武漢理工大學及湖北省恩施州交通局等單位共同研究開發了一種上、下層布式鋼纖維混凝土路面,在降低鋼纖維混凝土路面造價和簡化施工工藝方面取得了重要突破,屬國內首創。

武漢理工大學的李卓球等于1998年首次提出了碳纖維混凝土的Seebeck 效應,并于2001年系統地研究了碳纖維混凝土和素混凝土的力電機敏性,開展了基于力電效應的機敏混凝土結構應用研究[1]。

2 纖維混凝土的種類及其主要應用領域

2.1 鋼纖維混凝土

2.1.1 簡介

鋼纖維混凝土 (STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE)簡稱SFRC,是在普通混凝土中摻入亂向分布的短鋼纖維所形成的一種新型的多相復合材料。這些亂向分布的鋼纖維能夠有效地阻礙混凝土內部微小裂縫的擴展及宏觀裂縫的形成,顯著地改善了混凝土的抗拉、抗彎、抗沖擊及抗疲勞性能,具有較好的延性[2]。

2.1.2 主要應用領域

近20年來,國內外對鋼纖維混凝土的力學和結構性能做了大量的研究,并將其用于道路、橋梁、隧道、建筑、港口等工程以及耐火材料結構中。

1)鋼纖維混凝土應用于水工建筑物。水工建筑物,特別是其水下部分,對混凝土的要求具有一定的特殊性。水工建筑物一般都淹沒在水下或處于水位變化區,這就要求混凝土具有更高的抗滲性、抗裂性和抗凍融性,而鋼纖維混凝土能夠在很大程度上滿足這些要求。

2.2 碳纖維混凝土

2.2.1 簡介

碳纖維混凝土(CARBON FIBER REINFORCED CONCRETE)簡稱CFRC,是有機纖維在惰性氣氛中經高溫碳化而形成的纖維狀的化合物。碳纖維的主要特點是強度和模量高、相對密度小,其相對密度不到鋼的1/4,比強度和比模量較鋼材大;具有良好的化學穩定性能,不受酸、鹽等介質侵蝕;線膨脹系數小,甚至為負值,有很好的耐高溫蠕變性能,一般碳纖維在1900 ℃以上才呈現出永久塑性變形。此外,碳纖維還具有摩擦系數小,潤滑性、導電性高等特點[3]。

2.2.2 主要應用領域

目前,大量的基礎性設施,包括房屋建筑、道路、橋梁、水壩等,已經暴露出混凝土開裂問題,而鋼筋銹蝕膨脹又加速了裂縫的發展。最新研究表明,使用碳纖維和玻璃纖維復合增強混凝土不但可以有效地扼制開裂,而且還解決了常規鋼筋的腐蝕問題。

在日照及溫度變化等因素的作用下,混凝土結構物的內部會形成較大的溫度梯度,從而產生相應的溫度變形。國內外研究表明,碳纖維或碳/芳綸混雜纖維可以有效抑制混凝土的溫度變形。

有關試驗表明,利用中空碳纖維的納米孔洞效應和波動特性,可以實現彈性波和聲波在混凝土結構中的強力衰減。該研究對建筑物的減振降噪、橋梁的減振處理、城市道路和高速公路的消能降噪都具有深遠的意義。

本文針對爪極永磁式交流測速電機,設計了一種寬范圍實時濾波測速算法。首先,闡述了該型測速電機的機械結構和工作原理;其次,針對結構不對稱條件下測速電機的特性,建立了測速模型;然后,針對基于測速電機的傳統測速電路得到的轉速測量值是1個或多個感應電動勢半波的平均有效值,無法準確反映實時轉速值,以及存在低速測速盲區的問題,提出了一種交互雙模自適應降階無跡卡爾曼濾波算法,以期能夠實時、寬范圍估計被測轉速,提高測速的精度和魯棒性;最后,通過仿真驗證了本文所提測速方法的有效性。

2.3 玻璃纖維混凝土

2.3.1 簡介

玻璃纖維水泥基復合材料 (Glass Fiber Reinforced Cement or Concrete)簡稱GFRC,是一種具有相當大潛力的新型建筑材料;它是一種用水泥砂漿作為母材、抗堿玻璃纖維作為增強材料的混合材料。

2.3.2 主要應用領域

玻璃纖維混凝土在水利水電工程中有良好的應用前景,如渠道防滲、水工混凝土的加固和修補、邊坡的支護、地下工程和道路工程等。基于最緊密堆積理論制備的玻璃纖維混凝土,具有抗折性能好、耐磨性好、收縮小等特點。另外,玻璃纖維混凝土亦可用于建筑裝飾工程,它具有類似石材的質感,造型細膩逼真;強度高、堅固耐用、力學性能好,是一種優秀的新型建筑裝飾材料[4]。

2.4 合成纖維混凝土

2.4.1 簡介

20 世紀60年代前期,國外已經有人在研究用合成纖維作為水泥砂漿增強材料的可能性,發現摻入尼龍、聚丙烯、聚乙烯等纖維有助于提高砂漿的抗沖擊性。合成纖維能有效改善混凝土性能,而且成本不高,具有較高的性價比。目前應用較多的合成纖維有碳纖維以及聚丙烯、聚乙烯醇、聚酰胺類、芳族聚酰胺和聚酯類纖維。另外,還有聚乙烯、聚丙烯腈纖維。

2.4.2 主要應用領域

合成纖維混凝土在渠道防滲工程中應用較多。普通的水泥混凝土常常會出現不同程度的裂縫,這不僅加大了渠道的滲漏損失,而且影響渠道的使用壽命。合成纖維混凝土的抗拉強度高,用其作為渠道防滲材料時可以適當減小混凝土的厚度,所節省的工程投資基本上可以抵消因使用合成纖維混凝土而增加的費用,在不增加工程投資的情況下,混凝土的抗裂能力和抗滲能力明顯得到提高,因而可以提高工程的經濟效益、延長工程的使用壽命[5]。

3 纖維混凝土的增強機理

纖維間距理論和符合力學理論從不同的角度解釋了纖維增強水泥基體性能的機理,纖維的加入使混凝土中的原始缺陷減少,細、微觀結構得到改善,從而使混凝土的抗滲性、抗沖擊性和耐久性得到提高。

3.1 纖維間距理論

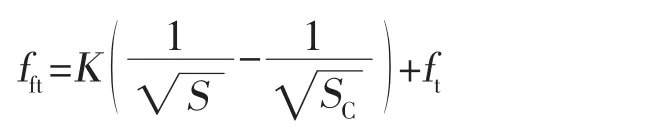

纖維間距理論由美國學者Romualdi 提出,其根據線彈性斷裂力學原理,分析纖維對混凝土中裂縫的阻裂作用,得出纖維混凝土的抗拉強度計算公式:

式中:fft為纖維混凝土的抗拉強度;K是由纖維與混凝土集體界面黏結強度決定的常數;S為界面纖維的平均間距(S=13.8df,df為鋼筋纖維直徑,P為纖維的體積率,P=100ρf);SC為鋼纖維產生增強作用的間距上限值;ft是基體的抗拉強度。

纖維間距理論假定,纖維和基體間的黏結是完好的。該理論認為,在混凝土內部存在著不同尺度及不同形狀的孔縫、微裂紋等缺陷;當受到外力作用時,這些缺陷部位將產生應力集中,從而引起裂紋擴展,進而導致混凝土結構被過早破壞。要提高混凝土的強度,必須減小混凝土中原始缺陷的數量和尺寸;當纖維的間距小于某一值時,混凝土的抗拉強度就會提高[6]。

3.2 復合力學理論

復合力學理論由英國學者Swamy 提出,其出發點是復合材料構成的混合原理。復合力學理論是基于線彈性、勻質順向配置連續纖維混凝土復合材料而提出的。該理論將纖維增強混凝土看作是纖維強化體系,并應用混合原理來推定纖維混凝土的抗拉和抗彎強度。在水泥基體與纖維完全黏結的條件下,假設基體和連續纖維構成的復合體上的纖維是同方向配置于基體中,并同時拉伸受力,則該水泥基體與纖維的復合體的強度,是由纖維與基體的體積比和應力所決定的,表達式為:

式中:σf,σm分別為纖維混凝土和基體的抗拉強度;σm為纖維混凝土達到抗拉強度時纖維的拉應力;P為單位體積內的基體體積和纖維體積,P=100ρf。

該理論應用混合原理推定纖維混凝土的抗拉強度,提出了纖維混泥土的抗拉強度與纖維的摻入量、方向、徑長比及黏結力之間的關系。纖維與基體界面黏合,沿纖維方向承受力;外力通過基體傳遞給纖維,使纖維混凝土復合材料的抗拉強度和彈性模量有所增加,從而改善了混凝土的各項性能指標,延長了混凝土的使用壽命。

4 纖維混凝土的發展前景

從國內外相關研究成果來看,纖維的摻加將大幅改善混凝土的品質,提高混凝土的綜合性能。隨著技術的發展,已解決了纖維混凝土拌合物攪拌困難、纖維與混凝土的黏結力較弱等問題。目前,纖維混凝土在重要的道路路面,防裂和抗沖磨要求高的工程及防水要求高的工程中已經發揮了重要的作用。在混凝土中加入纖維,能夠有效抑制混凝土收縮,從而減少混凝土收縮裂縫,提高混凝土的抗裂性和韌性;還可以改變混凝土的破壞形態。纖維增強混凝土的基礎理論研究和工程應用已取得了較大成就,但仍有許多問題有待深入研究,如目前還沒有關于纖維混凝土應用的詳細的規范和技術性文件;纖維在水泥基材料中的均勻分散性仍是纖維混凝土應用中的難題;對纖維混凝土的微觀力學分析則更少,需加強對增強機理的研究。隨著對纖維混凝土的理論、試驗研究及工程應用研究的不斷深入,纖維混凝土將會有非常廣闊的發展前景[7]。

5 結語

在混凝土中加入纖維能夠有效控制混凝土收縮,減少混凝土裂縫,提高混凝土的抗裂性和韌性。相較于普通混凝土,各種結構形式的纖維混凝土都具有明顯的優點,但是目前在實際應用方面還存在一定的局限性,需要進一步的研究和探討。