巖溶地區巖土工程勘察技術的探究

喬高乾

(廣東有色工程勘察設計院,廣東廣州510080)

我國可溶巖分布面積廣大,裸露于地表的碳酸鹽巖面積有91×104km2,加上覆蓋與埋藏于地下的碳酸鹽巖,可溶巖分布面積達344×104km2,約占35%。由于巖溶地區的地質條件相對復雜,勘察施工難度大、風險高,質量保證困難,這是巖溶地區勘察工作中普遍存在的問題,從這個角度出發,制定合理可行的勘察方案和選擇合理的勘察手段至關重要。

1 巖溶地區巖土工程勘察的特點

巖溶又稱喀斯特(Karst),是指水對可溶性巖石進行以化學溶蝕作用為特征的綜合地質作用以及由此產生的一系列地質現象,是一種十分常見的地質現象,屬不良地質范圍。巖溶地區的基巖面復雜多變,不僅有溶蝕、溶洞等不良的地質條件,而且還具有復雜而特殊的地質條件。復雜的地質條件給巖土工程研究帶來了很大的困難,尤其是巖溶的埋藏條件與建筑工程場地的適宜性和穩定性直接相關。因此,如何在復雜的巖溶分布區進行巖土工程研究是許多地質學家面臨的關鍵問題之一。巖溶地區地質勘察的主要目的是查明各種巖溶洞隙和土洞的位置、規模、埋深,巖溶堆積物性狀和地下水特征,探明溶洞之間的關系及其與地下水和地表水之間的聯系。

要達到巖土工程研究和設計目標的關鍵是要合理地選擇勘察手段和方法,常見的勘察方法有地質測繪、鉆探、物探、遙感及原位測試。其次是對區域地質的分析和研究。同時工程建設會損害或影響周圍的地質條件,所以,還需要對周邊環境進行評估、分析和研究,以便為項目的基本設計提供強有力的技術指導。

2 巖土工程勘察的原則

巖溶地質勘察一般可分為可行性研究勘察、初步勘察、詳細勘察、施工勘察四個階段。一般在可行性階段可不進行鉆探,必要時可布置少量鉆孔;初勘階段一般在物探判定的巖溶發育帶和物性指標異常的部位應布置鉆孔驗證,同時查明巖溶的基本形態和規模、溶洞充填物的性狀和地下水標高等,在橋位等構造物部位,可結合橋跨組合100m左右布置一個鉆孔,巖溶不發育的可適當減少鉆孔,巖溶發育的可適當增加鉆孔;詳勘階段巖溶地區,勘探的重點宜在初勘已查明的巖溶發育地段布置鉆孔。如果工作量受限的情況下,鉆探宜采用多次實施、逐步深入的方法,即先按由外及內、由疏及密的布置原則,根據鉆孔探明的巖溶發育情況,在巖溶發育段按逐步增加鉆孔。

鉆孔深度,以結構物類型、工程規模、巖土類別、持力層深度、橋涵及防護工程基礎深度、隧道埋置深度和其它工點處理深度而定,以滿足能評價項目工程的地質條件、確定適宜的基礎類型和埋深要求。一般根據構造物類型具體確定。

精心組織、設計和使用先進的勘察手段和方法,確保巖溶地區的勘察精度和勘察質量,為巖土工程勘察的有效進行提供保障。由于巖溶地區的巖土工程勘察主要是對地層變化及其物理和力學特性的綜合評估,幫助相關單位了解該地區巖溶發育的形態和分布,形成機理和物理力學特性。所以合理地選擇勘察手段和實施方案尤為重要,它可以事半功倍,同時還可以確保巖溶地區巖土工程項目的整體質量得到提高。通過大量工程實例總結得出按照以下勘察方案的布置原則較為合理;①堅持以工程地質調繪查為先;②遵循從面到點、先地表后地下、先定性后定量、先控制后一般以及先疏后密的原則;③巖溶勘探點數量應根據勘察階段、場地地形條件、巖溶發育程度、構筑物類型及規模,并結合物探方法、水文地質試驗要求等綜合確定。

3 巖溶地區勘察方法及選擇

3.1 工程地質調繪

工程地質調繪是進行巖溶地區勘察的第一步。開展工程地質調繪應緊密結合工程設置,采用遠觀近察、由面到點、點面結合的工作方法,在地質調繪的基礎上,合理、有效地布置工程勘探、地質測試工作,為線路方案比選和工程設計提供準確、可靠的地質資料。它包括地表調繪和洞穴調查兩部分;地表調繪是在查清各種有關地質要素的基礎上,查明場地巖溶現象與地下水的分布及運動情況。洞穴調查一是查明洞穴的形態特征和地質構造的關系,特別是頂板高度及結構面產狀的測量;二是查清地下水的情況。

3.2 鉆探

一般情況下,完成了根據地質調繪的結果有針對性的布置鉆孔,所以鉆探是開展巖溶勘察的第二步。同時鉆探也是最常用的勘察方法,但所花費的時間較多,費用較高。該種方法不僅可以明確所鉆位置及附近的地層情況(巖土性質、厚度、地下水位等),還可以進行鉆孔的原位測試和利用鉆取的巖土芯做室內測試,以便獲取更多、更準確的巖土信息。

在鉆探實施過程中,應特別注意的是,遇到溶洞或土洞,上層又是強透水的砂層時,如果套管未進行有效隔離,則有可能出現鉆頭掉落、鉆頭掩埋、甚至出現以鉆孔為中心的地面塌陷事故,會威脅到施工設備和人員的安全。所以,巖溶地區鉆探施工要使用套管壁孔鉆和金剛石單作用雙管旋轉鉆機。

3.3 物探

巖溶發育地區,應在工程地質測繪和調繪的基礎上,結合鉆探等其他勘探方法,在各勘察階段開展物探工作[1]。物探的方法有很多種,在巖溶地區,針對不同的勘察目的和勘察要點需要選擇相應的物探方法,下面是關于巖溶地區常見選用物探方法的特點和適用條件。

3.3.1 高密度電法

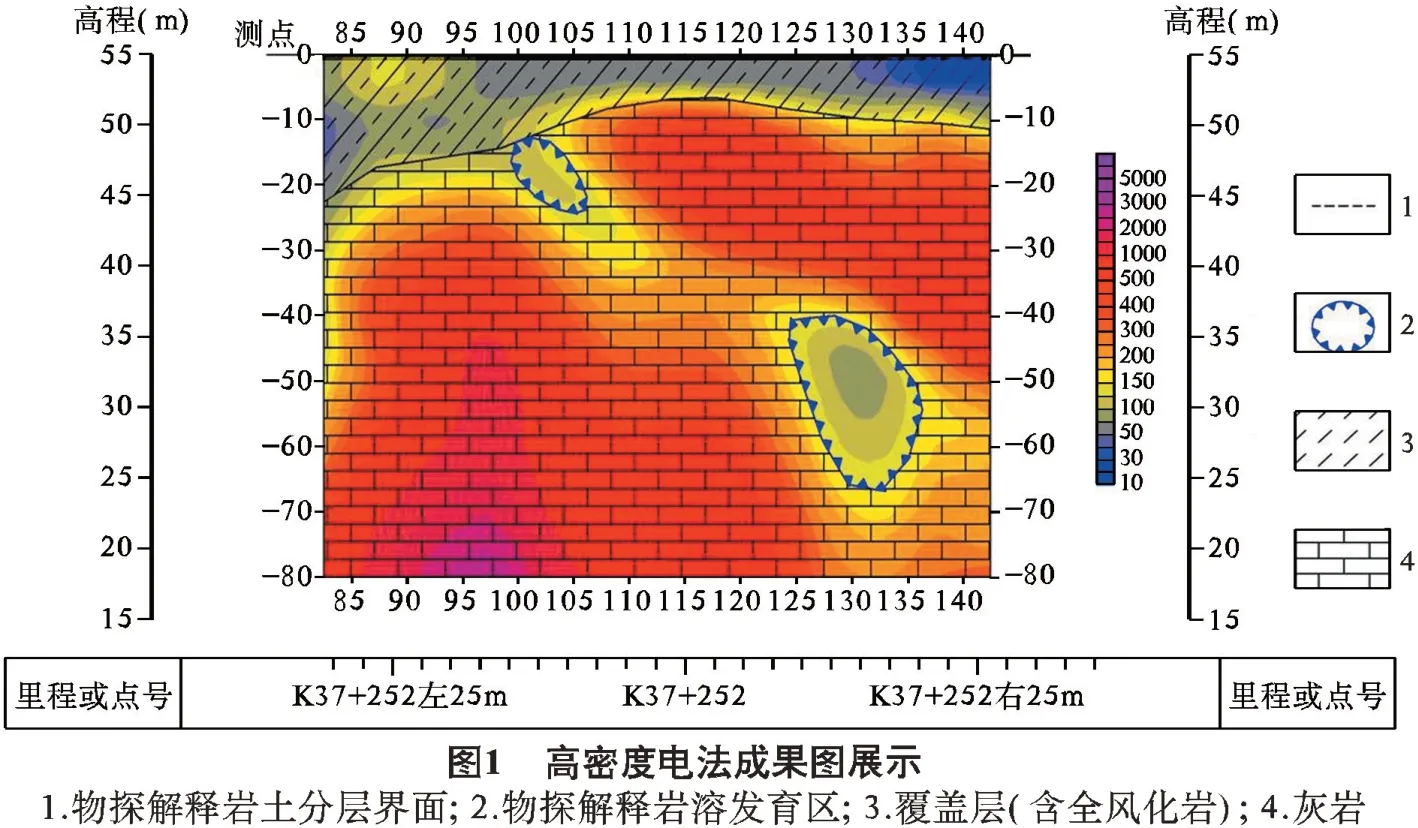

它是以巖土體的電性差異為基礎的一種電探方法,根據在施加電場作用下地中傳導電流的分布規律,推斷地下具有不同電阻率的地質體的賦存情況[2]。主要探測巖溶、土洞的大致位置與分布、地質構造、基巖面起伏。該方法的優點是:成果圖(詳見圖1)比較直觀,異常部位明顯,施工方便。適用條件要求一般為:地形平坦,巖層傾角較小,巖性層差異大,探測深度一般在100~150m 以內,精度范圍10%~20%,一般40~100m效果較好。

3.3.2 地質雷達法

在國企海外總體形象較好的同時,由于多種原因,部分中國企業在海外的不良商業行為和不佳社會責任表現,特別是在合規治理方面,在反商業賄賂方面,在為拿到訂單而低價競標方面,在環保、勞資、社區糾紛等方面還存在著一些問題,給西方媒體惡意炒作留下可乘之機,在一些地區加深了東道國民眾對中國企業乃至中國形象的成見,不僅企業利益受損、海外發展受阻,還可能影響國家雙邊經貿關系,甚至不得不動用外交資源予以解決。

該方法為電磁法的一種,是近年來新發展起來的,在巖溶勘察中取得了一定的效果。該方法的優點是:比較準確地確定出地下空洞的埋藏深度、輪廓大小,而且具有很高的分辨能力,可直接探測到較小的空洞。成果圖(詳見圖2)比較直觀,異常部位明顯,解釋容易,施工方便。適用條件要求一般為:不受地形影響,適用于高阻地質體(溶洞充水),探測深度一般在60m以內,精度范圍5%,一般10m以內效果較好。

3.3.3 面波法

圖2 地質雷達成果圖展示

該方法為地震法的一種,優點是:比較準確地確定出地下空洞的埋藏深度、輪廓大小,而且具有很高的分辨能力,可直接探測到較小(20~30cm)的空洞。成果圖(詳見圖3)清晰直觀,解釋容易,施工方便。適用條件要求一般為:不受地形影響,探測深度一般在40~50m以內,精度范圍5%,一般10~40m以內效果較好。

3.3.4 微動探測法

它是基于地層介質的不均勻性,面波在地層介質中傳播時會產生頻散。微動探測觀測地球表面無時不在的地面振動“微動”(振幅微米量級),以平穩隨機過程理論為依據,從微動信號中提取面波(瑞利波)頻散曲線,通過對頻散曲線反演獲得地下介質的橫波速度結構[3]。優點是:比較準確地確定出地下空洞的埋藏深度、輪廓大小,而且具有很高的分辨能力。成果圖(詳見圖4)清晰直觀,解釋容易,施工方便,抗干擾能力強。適用條件要求一般為:不受地形影響,可根據探測深度來布設采集設備,精度和深度可控。

3.3.5 跨孔CT法

圖4 微動探測法成果圖展示

該方法為地震法的一種,精度較高,比較準確地確定出地下空洞的埋藏深度、輪廓大小,而且具有很高的分辨能力,可直接探測到較小(20~30cm)的空洞。成果圖(詳見圖5)清晰直觀,解釋容易,施工方便,但需鉆探配合。

3.3.6 管波法

該方法為地震法的一種,精度較高,比較準確地確定出地下空洞的埋藏深度、輪廓大小。管波探測是利用一個勘察鉆孔,探測半徑可達1.2~3.0m,而且具有很高的分辨能力,可直接探測到大于30cm的空洞。成果圖(詳見圖6)清晰直觀,解釋容易,施工方便,但需鉆探配合。

以上6種物探方法在巖溶地區較為常用,當然還有一些方法根據場地條件、測試目的等原因也會被采用,比如多頻聲波法、聲吶探測法等,每種物探方法的特點及適用條件見表1,我們可根據勘察目的、環境條件等因素正確選擇相應的物探方法。

3.4 遙感

遙感技術是根據電磁輻射的理論,應用現代技術中的各種探測器,對遠距離目標輻射來的電磁波信息進行接受,傳送到地面接收站加工處理成遙感資料(圖像或數據),用來探測識別目標物的整個過程,遙感圖像能宏觀且真實地反映地表特征和各種地質現象的空間關系,遙感影像視域廣闊、信息量大,在識別巖溶地貌形態巖溶層組劃分及地質構造特征等方面,具有其他勘測方法所不及的優點,尤其適用于裸露型巖溶地區。

圖6 管波法成果圖展示

表1 巖溶地區物探方法選用表

4 結論及建議

為了能夠在巖溶發育地區把勘察工作取得滿意效果,可為施工設計提供準確的數據。工程技術人員需要充分了解巖溶地區的基本特征并根據這些特征編制高效的勘察方案以及選擇合理的勘察手段。

根據本文經驗,針對巖溶地區勘察中的不同勘察對象和目的,我們總結提出如下方法的建議,以優化勘察方案,提高勘察效率,降低勘察成本。

(1)如果在巖溶發育的復雜區,根據現有工程勘察規范布設鉆孔很難將不良地質勘察清楚,一味依靠加密鉆孔來提高勘察精度的做法則會增加勘察成本、延長工期。建議通過采用合理的物探方法補充兩孔之間鉆探盲區的探測結果。根據物探的探測結果再針對性地布設鉆孔驗證,既可減少鉆探工程量,也可以保證地質勘察精度,大大降低勘察成本。

(2)如果巖溶地區進行可研性勘察時或勘察經費受限時,可根據現場環境條件和勘察目的按照表1來選擇合理的物探手段先進行普查,然后根據普查結果再有針對性地布置鉆孔來相互驗證,既可保證質量,也可滿足勘察要求。

(3)如果巖溶地區進行施工勘察時,應采用鉆孔結合物探方法,比如“一樁一孔一管波”的方案來替代“一樁多孔”的方案,既可以節約勘察成本,又可以縮短勘察工期。