校園欺凌對青少年主觀幸福感的影響研究

■袁欣悅/廣州大學教育學院

一、前言

校園欺凌是一個世界性的普遍問題,會對青少年心理健康產生負面影響,受到國內外學術界和社會各界的高度關注。校園欺凌指發生在校園中的同伴欺霸事件,表現為某一個體長期或反復受到其他個體或群體的欺負,受欺凌形式主要有身體、言語、關系/社會欺負三類(Navarro et al.,2015)。青少年欺凌受害與個體較低的情緒、幸福感以及生活滿意度顯著相關,與其低自尊、低自我價值感正相關,他們更容易產生焦慮、抑郁、自殺意念等心理(Kelly et al.,2015)。此外,受欺凌會導致青少年在同伴間被排擠,較少的同伴支持會導致更高的孤獨感和更低的幸福感水平(Cava et al.,2010),而離群又使學生更容易被欺凌,這些不和諧的人際關系,會導致青少年產生更多的心理問題和較差的學習成績。校園欺凌給欺凌者和受害者均帶來直接且長期的不良后果,欺凌者更容易有反社會行為(例如逃學、犯罪、藥物濫用)和情緒問題(McCuddy & Esbensen,2017; Garaigordobil & Machimbarrena,2019),因而亟需得到更多關注和探討。

欺凌受害會影響個體的主觀幸福感(Savahl et al.,2019)。遭受校園欺凌會誘發個體的消極情緒,更容易將痛苦內化,降低生活滿意度(Sara & Bitte,2017)。由此,提出假設1:校園欺凌及其各維度能夠顯著負向預測主觀幸福感。同伴關系是青少年在學校的主要人際關系,Lazaro-Visa等(2019)發現同伴沖突會降低青少年的自尊水平,進而使生活滿意度降低。Kelly等(2015)提出,個體受欺凌與低自尊顯著正相關。高自尊的青少年對于壓力事件具有較高的威脅偵測閾限,他們對于壓力的體驗和感知社會疼痛較少。即當個體成為校園欺凌受害者時,高自尊者能夠降低欺凌事件的威脅強度,以更強的心理彈性應對壓力事件,受欺凌后能更快地恢復心理健康狀況。據此,提出假設2:自尊在校園欺凌與主觀幸福感之間的中介作用顯著。

二、研究方法

(一)研究樣本與問卷收集過程

研究采用多時間點的設計以降低共同方法偏差的干擾:邀請廣州某中學612名初中生進行3次問卷調研,每次調研時間間隔為兩個月。三次調研所得有效數據為:第一次調研使用欺凌問卷,有效完成579份;第二次調研選取第一次成功匹配的被試完成自尊量表,回收有效問卷516份;第三次調研是在第二次成功匹配的被試基礎上完成積極/消極情感和生活滿意度量表,此次獲得有效問卷361份。研究最終回收問卷361份(N男=157,Mage=13.88,SD=1.01,),回收率為58.99%。

(二)研究工具

采用謝家樹等(2015)修訂的特拉華欺負受害量表(學生卷)。該量表有4個分量表共18個條目,采用六點計分方式,得分越高代表個體受欺凌程度越高。基于實際情況,本研究選用言語、身體和社會/關系欺負三個分量表,共12個條目,總量表的Cronbach’s α系數為0.72。

采用田錄梅(2006)修訂的自尊量表(SES)作為評估個體自尊水平的工具,共計10個條目,采用六點計分方式,部分題目設置為反向計分,量表整體的Cronbach’s α系數為0.88,達到良好的測量水平。

采用邱林,鄭雪和王雁飛(2008)修訂的積極/消極情感量表。量表共有18個條目,包含積極情感和消極情感體驗描述詞各9個,評估被試在過去的7天內對量表中呈現情感詞的體驗程度。該量表采用五點計分方式,得分越高,表示感知的情感越強烈。本研究中,積極/消極情感分量表Cronbach’s α系數分別為0.90和0.85。

采用張興貴,何立國和鄭雪(2004)修訂的青少年生活滿意度量表。原量表采用七點評分,共有六個分量表,36個條目,被試最終的得分越高,表明其感知的整體生活滿意度越高。根據本研究的特點,選取友誼滿意度、學校滿意度和學業滿意度三個分量表,共19個條目,總量表的Cronbach’s α系數為0.92。

本研究采用周悅等(2019)提出的主觀幸福感計算公式,“Z=Z+Z-Z”,計算得分數越高說明該被試的主觀幸福感水平越高。

(三)統計方法

研究主要采用SPSS 19.0進行信度檢驗、共同方法偏差檢驗、描述性統計和相關分析,使用結構方程模型AMOS 21.0對模型進行檢驗。

(四)共同方法偏差檢驗

為控制共同方法偏差,研究在前期施測采用部分題項反向計分和多時間點設計的方法進行。在進行數據分析前使用周浩和龍立榮(2004)推薦的Harman單因素方法,將問卷所有條目進行檢驗,結果共有25個因子的特征根值大于1,且第一個因子的解釋率為19.23%,小于臨界值40%,說明本研究的數據不存在共同方法偏差。

三、結果與分析

(一)各變量的相關關系

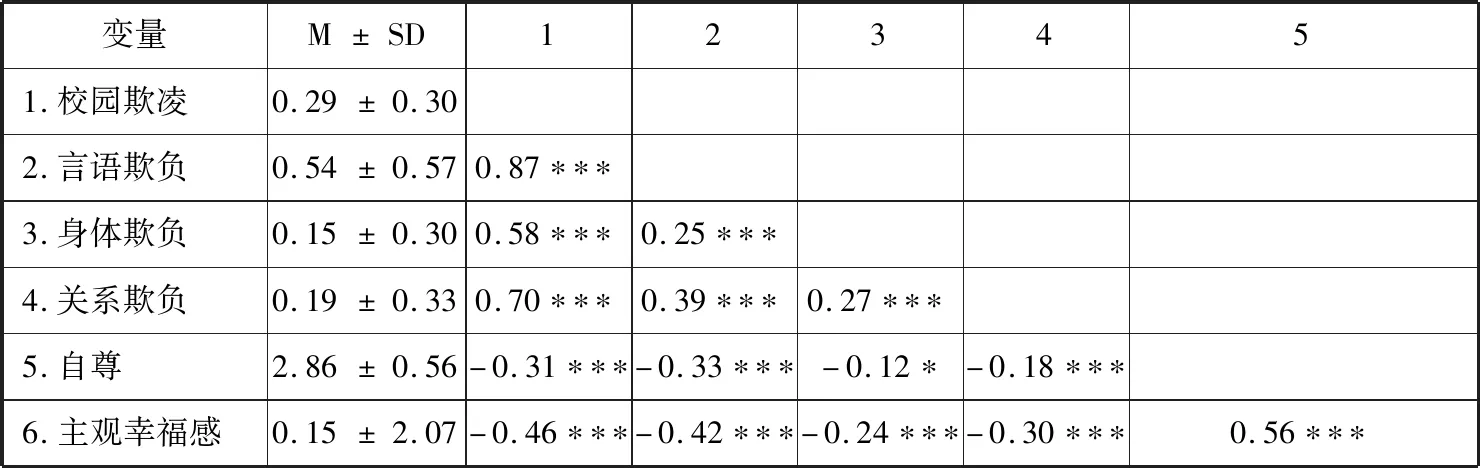

各變量相關分析結果如表1所示,校園欺凌、自尊與主觀幸福感之間兩兩相關顯著。校園欺凌及其各維度與自尊和主觀幸福感呈顯著負相關,與本研究模型預期一致。

表1 各變量相關關系(N=361)

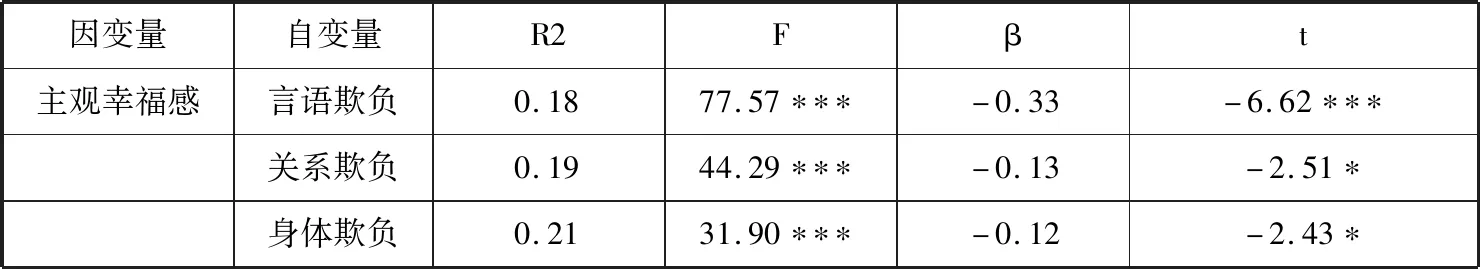

表2 校園欺凌及其各維度對主觀幸福感的多元回歸分析(N=361)

(二)校園欺凌及其各維度對主觀幸福感的影響

采用多元回歸分析,以驗證遭受欺凌對青少年主觀幸福感水平的預測作用。如表2所示,以校園欺凌的三個維度為自變量,以主觀幸福感為因變量進行逐步多元回歸分析,結果顯示,校園欺凌對青少年的主觀幸福感具有顯著的負向預測作用,言語、身體和關系欺負共解釋主觀幸福感總變異的21%。

(三)中介作用檢驗

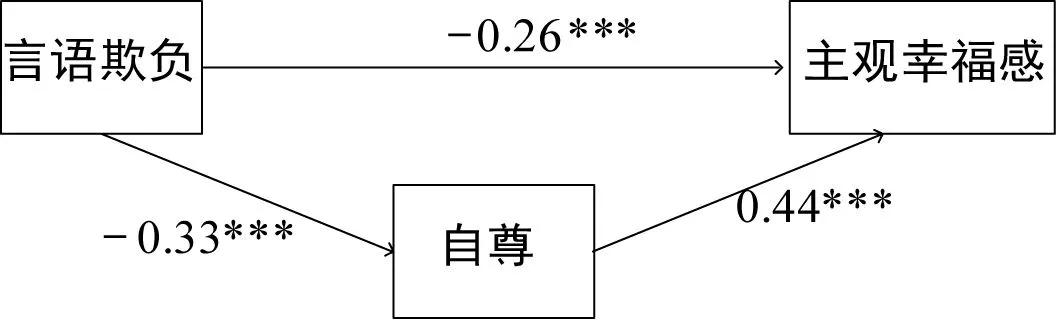

采用結構方程模型AMOS21.0檢驗校園欺凌、自尊和主觀幸福感的關系模型。基于理論和以上的數據分析結果,采用方杰等(2012)推薦的中介作用建議程序進行驗證。以校園欺凌的三個維度(言語欺負、身體欺負、關系欺負)作為自變量,以主觀幸福感作為因變量,自尊作為中介變量,建立結構方程模型,并采用Bootstrap法予以校正。驗證性因素分析結果如下,2/df=2.15,RMSEA=0.056,GFI=0.95,NFI=0.90,IFI=0.93,TLI=0.90,CFI=0.93,各項擬合指數良好,表明建構的結構方程模型與數據擬合基本良好。

數據分析結果如圖1所示,言語欺負顯著負向預測主觀幸福感和自尊,自尊顯著正向預測主觀幸福感,說明言語欺負對主觀幸福感的影響既有直接效應也有間接效應。其中,言語欺負對主觀幸福感的直接效應是-0.26,占總效應(-0.40)的65%;中介效應是-0.14,占總效應(-0.40)的35%。上述結果說明,在校園欺凌通過自尊影響主觀幸福感的中介模型中,只有言語欺負通過自尊影響主觀幸福感的部分中介作用顯著。

圖1 言語欺負、自尊和主觀幸福感的中介模型

四、討論

(一)校園欺凌與主觀幸福感的關系

本研究發現校園欺凌、自尊與主觀幸福感之間兩兩相關顯著,校園欺凌與自尊和主觀幸福感呈顯著負相關,驗證了假設H1。與Fantaguzzi等(2017)的結果相似,在同伴間受到欺凌的學生,其自尊水平往往較低,不良的人際關系也會降低生活滿意度,使他們更易產生內化問題。遭受欺凌對于個體來說是壓力事件,會顯著降低他們的積極情感,增加消極情感,因而遭受校園欺凌的學生有更低的主觀幸福感水平(魏重政,劉文利,2015),他們更難以融入群體生活。

(二)校園欺凌、自尊影響主觀幸福感的中介作用機制

本研究與過往研究結果相似,言語欺負可顯著負向預測主觀幸福感和自尊,同時自尊可顯著正向預測主觀幸福感,說明自尊在言語欺負和主觀幸福感之間的部分中介效應顯著,部分驗證了假設H2。根據社會計量器理論,在被社會拒絕的情況下,青少年有更低的主觀幸福感,產生社交焦慮和抑郁。即欺凌受害的學生比沒有受害的學生有更低的自尊和更低的生活滿意度水平(Sara & Bitte,2017)。被欺凌使青少年心理失衡,進而降低其主觀幸福感,但自尊特質能夠彌補青少年由于被同伴獨立和排擠所產生的缺失感,有利于他們繼續保持較高的主觀幸福感(鄧林園,馬博輝,武永新,2015)。

(三)研究意義與結論

研究將校園欺凌與青少年的主觀幸福感相結合,考察自尊在校園欺凌對主觀幸福感間的影響機制,研究發現:(1)校園欺凌及其三維度(言語欺負、身體欺負、關系欺負)能夠顯著負向預測青少年的主觀幸福感水平;(2)在校園欺凌影響青少年主觀幸福感的中介模型中,只有言語欺負通過自尊影響主觀幸福感的部分中介作用顯著。

本研究有利于豐富校園欺凌的實證研究,進一步提升社會和教育者對校園欺凌現象的關注和后果影響機制的了解。在當前校園欺凌事件頻發的背景下,應該加強青少年對欺凌的認識和了解,加強青少年共情、人際關系和積極心理健康教育,減少校園欺凌的產生和不良后果,提升青少年的心理承受能力、辨別能力和心理健康。根據本研究結論,學校可以通過發掘學生的積極心理健康品質、開展積極心理健康教育以提升青少年的積極力量;還可以在學科教學中滲透心理健康教育知識,通過心理咨詢、團體心理輔導、心理情景劇等活動形式,促進學生的心理健康。此外,教育者還應積極關注問題學生,及時開展心理干預和心理疏導,提高學生的自尊水平,從而增加生活滿意度和積極情緒,促進青少年身心健康發展。