東西溪流域水質狀況分析與評價

葉榮森

(廈門市環境監測站,福建 廈門 361100)

1 東西溪簡介

東西溪流域由東溪、西溪及合流段構成。東溪發源于新圩鎮加張山(海拔590 m),流經古宅、店仔、五顯宮、五甲,至雙溪口與西溪匯合。流域面積152.8 km2,河長25.18 km,河道比降4.25‰。西溪發源于同安區西北部尖山(海拔1034 m)、面前山脈(海拔966 m),流域面積320.7 km2(雙溪口以上),干流長30.44 km,河道比降10.76‰。西溪流經大祠、上陵、水吼及瑤市、草仔市,至城區雙溪口與東溪匯合入銀湖,至西柯翁窯分為浦聲和石潯兩股分別注入東咀灣。

東溪與西溪在大同街道南側雙溪口匯合后成為合流段,流至團結埭再分為2 股,西股浦聲支流經瑤頭、東股石潯支流經石潯分別注入東咀灣,全長34 km,流域面積約為491.48 km2[1]。

2 水質狀況

2.1 監測概況

東西溪流域的監測點位共9 個。其中東溪4 個:后田洋D1→店仔橋D2→五顯橋D3→南門橋D4;西溪4 個:策槽W1→營前橋W2→鰲峰埔W3→新西橋W4;合流段1 個:南環橋HL。

監測頻次:每季度監測1 次即每年4 次。監測的水質指標為《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)表1[2]。各測點功能區類別見表1、圖1。

表1 東西溪水功能區劃

圖1 東西溪流域及監測點位分布圖

2.2 水質狀況

(1)東溪

1)水質年度變化

2009年~2013年東溪水質監測結果見表2[3],各污染物年度變化趨勢見圖2[3]。2009年~2013年東溪水質均為劣Ⅴ類,超過環境功能區劃的要求,其主要為氨氮與總磷超標。各污染物年際變化特征:溶解氧、高錳酸鹽指數未見顯著上升或下降趨勢;陰離子年均濃度均處于較低濃度范圍,無明顯上升或下降趨勢;BOD5、氨氮、總磷年均濃度及超標率呈上升趨勢,2011年~2013年氨氮與總磷超標率均為100%,2013年BOD5超標率達到60%。

表2 2009年~2013年東溪水質監測結果 單位:mg/L

圖2 東溪各污染物濃度年度變化趨勢

2)水質季節變化

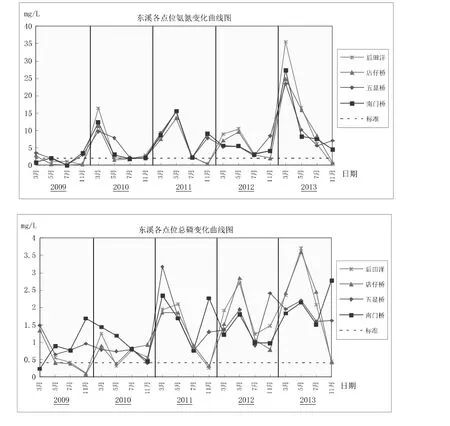

2009年~2013年東溪各測點水質指標季節變化見圖3。2009年~2013年東溪氨氮與總磷濃度,每年3月、5月較高,同年7月、11月有所降低,呈季節性變化;而溶解氧則呈現相反的變化特征,3月、5月含量均低于同年7月、11月。從空間上看,上游兩監測點的季節性變化幅度比下游大。高錳酸鹽指數、BOD5、陰離子與季節的變化無明顯規律。

圖3 2009年~2013年東溪各測點主要污染物濃度季節變化趨勢

分析表明,上述污染物濃度季節變化的主要原因是:東溪上游周邊以農田種植以及畜牧業為主,而3月、5月期間是春耕時期,農業灌溉使用的有機氮肥、磷肥隨著春夏雨水排入溪流,引起水體中藻類爆發,水浮萍大量繁殖,消耗水體中的氧,致使溶解氧降低;水體中的農藥殘余引起氨氮、總磷隨季節性變化。東溪下游兩岸環境是城郊居民區,污染物主要是生活污水,相對受季節影響較小。

(2)西溪

1)西溪上游水質狀況

2009年~2013年西溪上游水質監測結果見表3[3]。結果顯示:除2009年度外,后四年內西溪上游水質基本上為劣Ⅴ類,超過環境功能區劃Ⅲ類水質的要求,其中主要超標污染物為氨氮和總磷,其污染物年均濃度值與超標率基本呈逐年上升趨勢,上游水質污染程度有所加重。其他出現超標的污染物為溶解氧、高錳酸鹽指數指數、BOD5。

表3 2009年~2013年西溪上游水質監測結果 單位:mg/L

2)西溪下游水質狀況

2009年~2013年西溪下游兩點水質監測結果見表4[3]。按地表水Ⅳ類標準評價,西溪下游水質除2009年外,2010年~2013年均超過功能區劃的要求,主要超標污染物為氨氮和總磷。其他污染因子僅2013年BOD5出現1 次超標外,未見超標現象。

表4 2009年~2013年西溪下游水質監測結果 單位:mg/L

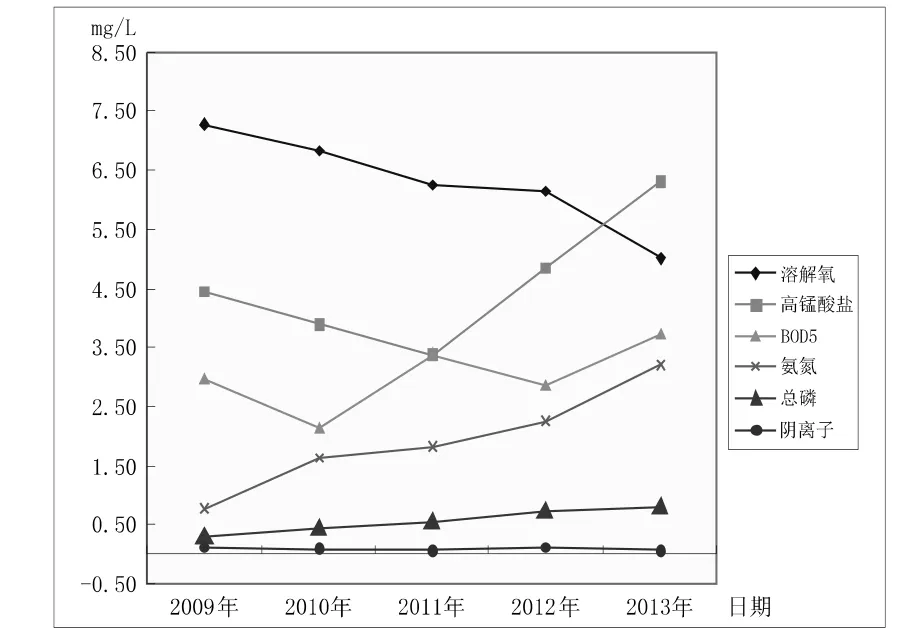

西溪下游主要污染物年度變化特征:氨氮、總磷呈上升趨勢,溶解氧呈下降趨勢,高錳酸鹽指數、BOD5總體呈波浪上升趨勢,陰離子年均濃度在較低范圍內波動。

圖4 2009年~2013年西溪下游各測點主要污染物濃度變化趨勢

(3)東西溪合流段水質狀況

2009年~2013年東西溪合流段水質監測結果見表5[3]。合流段污染因子與東溪與西溪一致,濃度變化受東溪與西溪綜合影響。5年內合流段下游按Ⅴ類標準,氨氮和總磷每年均超標,其他污染因子僅2010年的BOD5兩次超標外,未見超標現象。5年間的污染物年均濃度變化情況:除總磷、氨氮呈明顯上升趨勢之外,其余各指標均在一定范圍內波動。

表5 2009年~2013年東西溪合流段水質監測結果 單位:mg/L

3 污染成因分析

東西溪流域廣闊,支流眾多,涵蓋同安整片區域,途徑區域產業結構繁雜,據統計,主要污染物化學需氧量(CODCr)、氨氮、總氮(TN)、總磷(TP)污染源負荷見圖5[1]。

圖5 東西溪流域各項污染源污染負荷

由圖5 可知,主要污染源結果如下。

(1)畜牧養殖業污染:散養戶眾多,養殖觀念落后,未配套做好污水處理;病死的牲畜,洗菜廠剩余菜葉直接排入溪流。

(2)農業面源污染:尤其春耕之際,殘余農藥隨雨水進入溪流。

(3)工業污染:市政管網尚不完善,很多生產污水無法納管。

(4)城鄉生活垃圾污染:東西溪流域范圍內城鄉混合,垃圾收集、轉運設施還不完善。

(5)流域內建設的同安污水處理廠容量不足。

4 對策與建議

(1)水環境容量與總量控制。

(2)城鄉生活垃圾、生活污水聯合防治。一是溪流建設,包括清淤工程,治理河道;二是污水網管建設;三是推進污水廠、站建設,增強污水處理能力;四是增配村鎮清潔樓,減少生活垃圾污染。

(3)畜禽養殖污染治理。積極推進畜禽養殖科普、環保宣傳教育。指導養殖戶開展沼氣工程配套設施建設,開展沼氣、沼液、沼渣綜合利用,達到生態型零排放。

(4)清潔生產,工業廢水實行總量控制。要求排污口排污口的設置應與流域內水環境功能區劃、地表水環境容量相適應。

(5)增設植被緩沖帶,生態濕地和生態緩沖帶。

(6)水源保護。