共治·共享鄉村振興景觀設計新途徑

——以鎮江市杏虎村為例

余 然

(南京師范大學中北學院,江蘇鎮江 212000)

在新時代“鄉村振興”戰略上升為國家戰略背景下,中央城鎮化工作會議提出要“讓城市融入大自然,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”;《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見(2018)》提出了農業農村要按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”20字方針多元化發展[1];《國家鄉村振興戰略規劃(2018-2022 年)》中提出鄉村振興戰略“三步走”,到2050 年,鄉村全面振興,農業強、農村美、農民富全面實現[2]。目前,我國新農村建設正全面展開,但長期以來對鄉村景觀設計的理論和實踐研究均滯后于城市,在城鄉一體化的時代背景下,傳統村落的原生秩序正在被新的生活方式、生產方式所改變。鑒于此,以江蘇省鎮江市司徒鎮杏虎村改造實踐為契機,對鄉村景觀空間規劃設計中面臨的鄉村功能轉變、景觀特色消失、生態環境破壞等問題進行全面深入地思考,以期在保留鄉村個性的同時,提升鄉村聚落的人居環境,改造與保護并軌,適當注入“新村民”,緊密聯系鄉村和城市。

1 理論構建——共治與共享

1.1 共治 城市資本主導的城鎮化正在對可達地理空間上的一切進行再修復,并逐漸侵蝕脆弱的鄉村。資本披著各色各樣的外衣占據鄉村空間,造就了一片又一片均質與單一的旅游村、度假村以及層出不窮的毫無特色的“特色小鎮”。鄉村物質空間趨于同質化的同時,也將村民的權利、鄉村的社會結構等拋在了腦后。在城鎮化發展過程中,對農民權利及意愿的忽視是導致鄉村發展乏力的主要原因。鄉村需要的不是當今盛行的以物質空間為中心的“規劃”,而是治理,需從農民角度入手,審視每寸土地、每片空間。在此背景下,提出了“共治”概念,共治把農民作為第一主體,作為“甲方”,通過深入村調研走訪,問卷訪談,獲取官方資料中無法提供的數據、信息以及村民心中的未來愿景,并以此作為設計的基礎。

1.2 共享 鄉村振興戰略概括了4 個方面內容:一是公共政策導向,建立城鄉融合的發展機制,農村農業優先發展;二是體制機制改革;三是產業體系再造,強調農村是未來的創業空間;四是農村的社會治理。現實社會中,“傳統”與“現代”是相輔相成而非對立零和,現代化不必以消滅傳統為前提,而是可以從傳統中汲取某些要素,用于支持現代化發展或緩解現代化沖擊[3]。城市和鄉村不是對立關系,現代文化和鄉土文化不是對立關系,都市生活和鄉土習俗也不是對立關系,實現現代化、城鎮化不是“一刀切”的二元立場。從城鄉現代化視角來理解鄉村振興,城鄉是一個整體。鄉村作為一種與城市面貌不同的區域景觀屬性,出現了多樣化、復雜化的新特征,傳統的低人口密度、農業生產活動及鄉村理念已不符合現代鄉村的內涵。將城市與鄉村視作一個連續不間斷的整體,二者之間不存在斷裂點,而只存在鄉村性或者城市性的問題,同時也反映出“鄉村—城市”一體化的趨勢[4]。鄉村空間與城市空間共融共享,主要針對的就是都市居民,這部分人群在日常工作中處于緊張狀態,生活節奏快,加之工業文明所帶來的環境問題日益突出,進一步觸發了都市居民回歸自然、返璞歸真的愿望。在此基礎上,提出了“共享”概念。

1.3 設計路徑 設計路徑以樹立鄉村理念為基調,強調不能把城市設計的手法應用到鄉村,不能把本來豐富的肌理梳理地千篇一律。村莊總體設計從空間形態、空間序列出發,尊重和協調村莊原有的肌理和格局。空間序列由軸線和節點組成,軸線以道路、河網等為依托,串聯村莊入口、重要的公共活動空間、城鄉融合的文創、文旅空間等,形成完整的空間體系。把基礎信息分為自然子系統、建成環境子系統、文化子系統3 個子系統,以理性數據分析及感性人文資料收集作為設計的依據和基礎支撐。

1.3.1 理性數據分析 自然子系統是鄉村的地形、水系、氣候等自然環境資源,是鄉村發展的本底,是鄉村具有或形成整體和諧景觀的一項重要依托,鄉村建成環境子系統包括居民點土地利用現狀、村莊公共與市政基礎設施現狀、村莊綠化景觀現狀以及村民住宅建筑現狀等內容[3]。鄉村生活現代化是現在鄉村發展中的一個突出矛盾,主要是基本公共服務和環境基礎設施跟城市差距較大,這是鄉村特點和規律使然,鄉村地區人口密度低且相對分散,與設施按規模配置存在矛盾。通過空間句法分析軟件,基于理性的數據分析,梳理自然子系統、建成環境子系統,可以更好地對鄉村地域內存在的特殊、有價值的資源進行辨析,并加以保護和利用。空間句法分析軟件DepthMapX 主要從連通性(Conectivity)、拓撲深度(Topological Depth)、整合度(Integration)、選擇度(Choice)幾個方面對原有空間布局進行分析,以此作為設計的依據。

1.3.2 感性人文資料采集 ①踏勘調研。在前期準備的村域和鄉村居民點地形圖、遙感圖的基礎上,通過踏勘,直觀感知鄉村各種物質環境和鄉村發展水平,初步了解鄉村物質空間建設存在的問題。②問卷調查及訪談調研。調查對象涵蓋村干部、不同年齡層次的村民、游客等。針對問卷調查進行后期數據整理,再進行訪談調研,實質是第2 次深度地接觸設計的第一主體,了解需求,挖掘文化子系統內容。文化子系統主要包括鄉村非物質文化遺產、傳統風貌街區與歷史建筑等。文化子系統內容的挖掘、保護和傳承,相比自然子系統、建成環境子系統而言,更具旅游開發、城鄉融合的吸引力[5]。

2 實例解析——鎮江丹陽杏虎村

2.1 項目概況 杏虎村坐落于江蘇省丹陽市司徒集鎮西北部約4 km 處,是革命烈士許杏虎的故鄉。緊臨丹西公路,滬寧高速公路穿村而過,杏虎路縱貫全村,東鄰下岸頭村,西靠橋頭村,南毗高甸、前北洛兩村,北隔五龍湖與北陵村相望,居民122 戶、382 人。規劃范圍為杏虎村自然及周邊環境村莊建設規劃,規劃面積為3.95 萬m2,設計涵蓋杏虎村及周邊農田、水系,主要規劃內容包括村莊用地情況、空間布局(生態空間、生產空間、生活空間)、道路交通、公共設施、特色資源及重要節點設計等相關內容。

2.2 共治策略 外部公共空間的設計與實施過程是村民主體性重建和村莊文化自信恢復的過程,這是一個動態過程。共治概念提出農民是第一主體,建設中應貫穿于設計前、設計中、設計后全過程。設計過程利用這種規律協助村莊通過與政府機關溝通、與村民調研訪談、參與建造營建等方式加快進程,將“外人”指手畫腳的村莊規劃建設變為村民協力互助的自主建設成果,營造出一個能讓大家共同愛護并融入集體記憶的共治式鄉村公共空間。杏虎村農業科技示范園經濟作物超過半數種植的是水蜜桃,“杏虎村”牌水蜜桃經濟效益比糧食種植調高了近10 倍,水蜜桃平均每667 m2產值達3 000 ~5 000 元。杏虎村依托村民的集體記憶,感受有溫度的設計,提取“家門前的水塘”“蜜桃花開”等特質元素,力求由本我文化內生核心共性文化。

2.3 共享策略 杏虎村設計以共享理念為主基調,將“共享空間”與“鄉村振興”相結合,通過完善第一產業、發展第三產業等手段,完成鄉土空間營造和實境教育平臺搭建,形成了良性發展閉環。

2.3.1 自然教育 自然教育對于城市的孩子來說彌足珍貴,通過可參與的環境教育主題化景觀設計串聯鄉村各景觀節點,在公共景觀節點中融入雨水花園、樸門永續種植區等實境體驗式空間;通過鄉土景觀的展示和其他實境體驗,進行相應的自然環境教育,可彌補城市孩子對自然、農作物等知識的認知缺憾。

2.3.2 垃圾分類教育 從鄉村垃圾的源頭看,可用來堆肥的餐廚和焚燒垃圾占多數。利用垃圾分類原則,因地制宜,將廢棄物分流處理,利用設計將垃圾分類中心的標識以不同顏色進行區分,使設計達到視覺沖擊感,從而調動當地村民垃圾分類處理的自覺性。村民及游客均可通過擔任課堂體驗游戲中的“分揀員”角色學習一些簡單的有機肥處理方式,進行垃圾分類課堂體驗。

2.3.3 愛國主義教育 杏虎村是烈士許杏虎的故鄉,許杏虎生前一直從事戰地采訪和報道工作。1999年,在以美國為首的北約部隊對中國駐南斯拉夫聯盟共和國大使館的炸彈襲擊中不幸遇難,后被追授“人民的好記者”稱號。地塊規劃紅線中包含許杏虎烈士紀念館,設計中可將紀念館作為特別的節點進行設計微更新,在紀念館原址周邊,設計靜思水池,追思英雄。

2.3.4 傳統民俗文化教育 在我國,鄉村是一個非常龐大的人群生活區域,鄉村一直以來都是民族文化最重要的空間載體,離開了鄉村,很多文化就會失去載體,失去“鄉愁”。留住鄉愁,就必須傳承、提升農耕文明,走出鄉村文化的興盛之路。杏虎村設計中規劃食創街區,一是留住舌尖上的鄉愁,二是把創客模式和農村優秀傳統文化相結合,鼓勵創客及鄉賢(傳統社會與民間社會的代表)參與鄉村建設,留住手藝人的手藝活。在與村民深入訪談過程中,了解到了村域、鎮域范圍內的各類民俗文化(見表1),結合時間軸線思考,規劃了具體的活動名稱和內容(見表2)。

表1 民俗文化互動分類

表2 全年規劃民俗文化活動

2.4 杏虎村景觀設計分析

2.4.1 空間句法軟件演進 傳統鄉村有一個非常典型的特征,即極其注重對公共空間的營造,這由農村的社會性所決定。例如,集市街與大戲臺、廟會、祭祀等,這些場所大多是各種民間社會活動的中心區域,屬于村民生活中十分重要的組成部分。設計中,應基于空間句法軟件DepthMapX 分析,得到連通性、整合度等相關參數。設計前,應繪制原村空間軸線,導入軟件進行軸線分析,杏虎村原始空間可達性低,且擬合度值僅為0.3。圖1、圖2 中,R 平方顯示的為擬合度值,由x 軸、y軸整合度帶入方程式得到,擬合度值越高,表示用trend line 預測散點圖的實際情況越準確。R 平方的值,在0.5以下,認為橫軸與縱軸不相關;在0.5 以上,則認為橫軸與縱軸相關,且數值越高,相關度越高。

圖1 設計前空間軸線分析

圖2 設計后空間軸線分析

2.4.2 景觀規劃設計

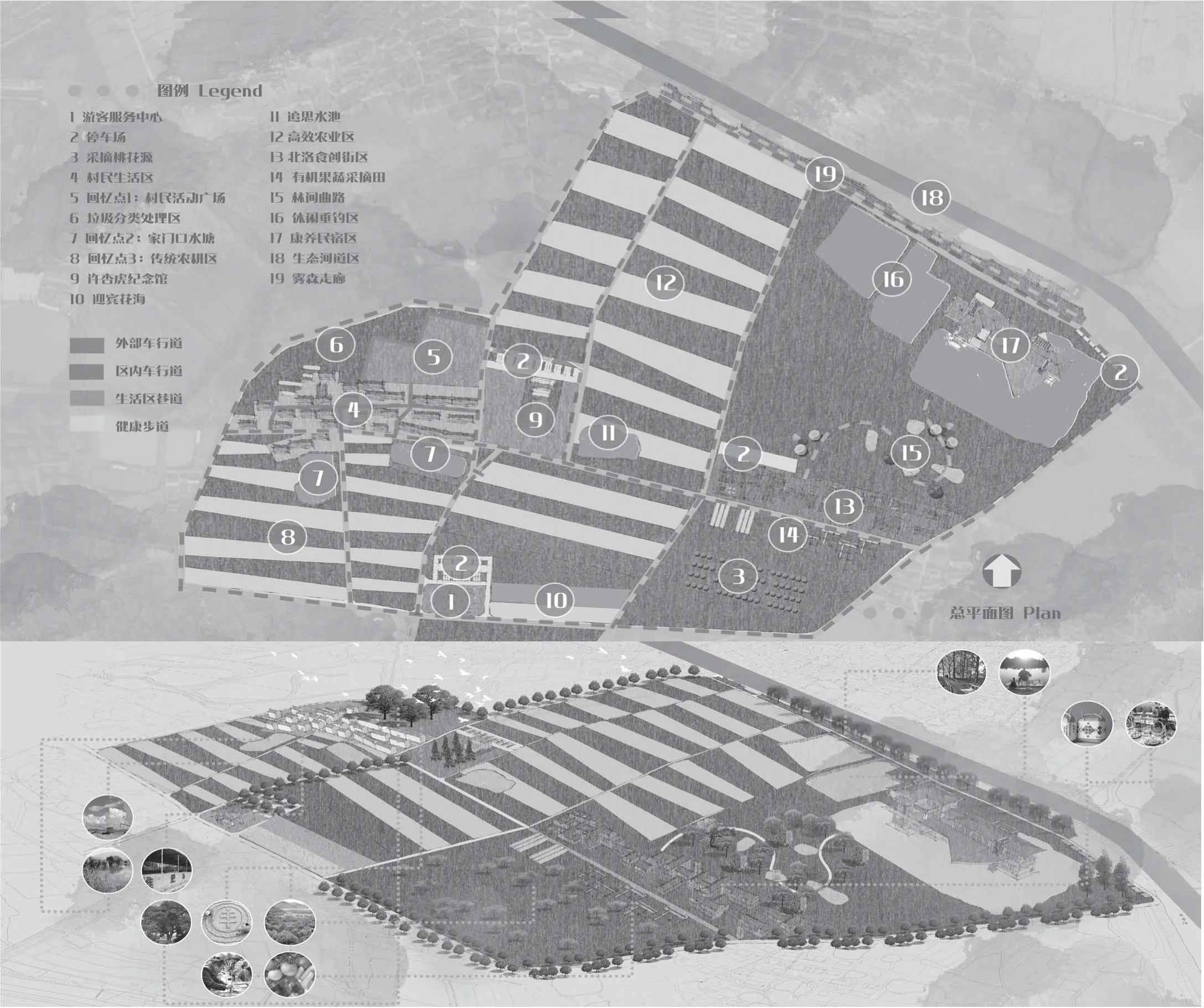

(1)空間布局。基于杏虎村原有景觀肌理,村民生活生產習慣,以及未來村莊的發展定位,規劃設計將村莊進行功能分區劃分:迎賓花海區、休閑垂釣區、康養民宿區、生態河道區、村民生活區(村民活動廣場、家門口水塘、傳統農耕區+十里桃園)、食創街區(創客+采摘體驗),利用農業種植區塊將原村民生產生活區域與城市居民活動區域有效分隔(如圖3 所示)。

圖3 空間分布圖

(2)路徑整合。在區域劃分的基礎上,將路網進行分級優化。一級道路,規劃設計將杏虎村唯一的主干道由4 m 拓寬至6 m,水泥路改為瀝青路面,新建道路與主路相連接,形成大環線,提升地塊可達性,特別是康養民宿區的車行及停車問題。二級道路,將村內道路重新梳理,打通村莊內環線,特別是各區域間的行車問題。三級道路主要解決村民生活區人行問題,根據前期踏勘情況,適當新建步道,保證居民區家家戶戶之間通暢可達。設計后的景觀空間在DepthmapX 中分析的連通性、整合度等相關參數均得到了優化,整合度上升至0.6。

(3)節點設計。①村民生活區。采取“微改造、少介入”的方式,將原生活區空間進行整合和改造,主要是打通道路、增設村民活動廣場、整合零散水塘空間。村民活動廣場保留原址中的國槐樹,也保留了村民們樹下納涼、聊天、摘槐花的回憶。生活區邊緣,與外部交通直接對接地帶,設置垃圾分類區,將可用來堆肥的餐廚垃圾進行堆肥展示,并直接反哺于農耕區域,實現垃圾的回收再利用。②食創街區。結合軟件軸線分析,將這一地塊設置于通達性最好的位置,結合十里桃園及蔬菜園采摘體驗、自然教育、民俗文化創意、農特產品品嘗等多種方式,使游客融入空間,享受空間,使鄉村實現“自主造血”(見圖4)。③康養民宿區。在運河支流河道邊,設置生態步道,結合原有景觀肌理中的水塘,進行休閑垂釣功能的挖掘,打造康養住宿區域(見圖5)。

3 結語

新時代背景下,要重新審視城市性,重視鄉土性,回顧土地與人的真實的關系,并以當今的美學價值來設計美麗鄉村。杏虎村站在“鄉村—城市”一體化角度,將設計實踐工作從基礎的空間場所營造這一功能性考量,拓展到關注使用空間的人(村民+城市居民)的不同需求以及鄉村自身的特色挖掘上,破解了鄉村景觀建設的同質化問題,并提出共治·共享的設計理念,為今后其他地區的鄉村振興景觀設計提供了新方法和途徑。

圖4 食創街區

圖5 康養民宿區