“王麻子”鈍了?

高凡婷

“南有張小泉,北有王麻子”。刀剪行業曾經齊名的兩家老字號,如今的境地,可謂“冰火兩重天”。“張小泉”青春煥發,風光不減當年;而“王麻子”卻老氣橫秋,屢陷生存危機。

2020年5月,“王麻子”商標的“舊主”北京櫟昌王麻子工貿有限公司宣布:將100%股權轉讓給廣東金輝刀剪股份有限公司。

這次股權轉讓意味著“王麻子”商標正式易主。作為有著369年歷史的老字號,“王麻子”怎么就落魄到如此境地?

“守攤” 頑固

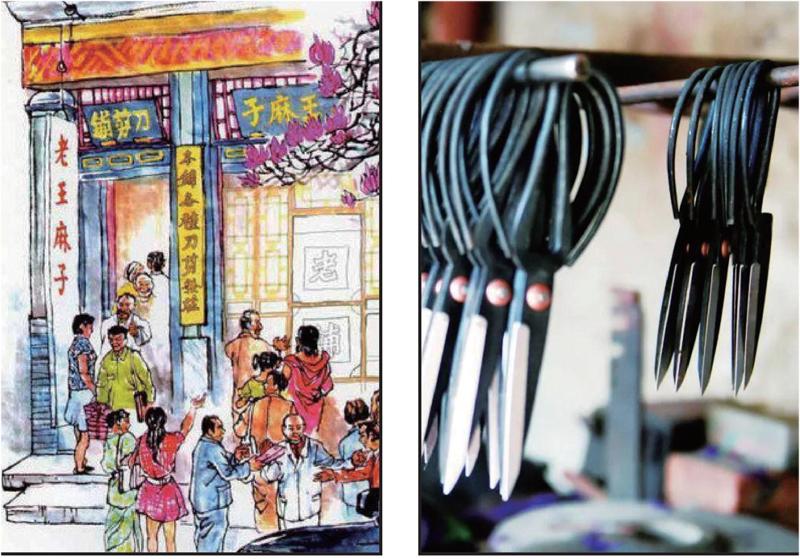

早在清代順治八年(1651年),王麻子刀剪鋪就已聲名遠揚, 在皇城根兒的菜市口笑迎八方客。

起初,“王麻子”自己不生產刀剪,專門收購別人打造的刀剪,并且有一套嚴格的收購標準:必須是軸粗有利、槽口易磨,刃薄鋒利,凡達不到標準的一律退回。

就這樣,王麻子刀剪鋪很快就以質量高而聞名。當時,很多途經京城的人都愿意買上一把王麻子刀剪留作紀念。

“王麻子”最輝煌的時期,要數20世紀50年代末到90年代初。

1959年,在公私合營的背景下,北京王麻子剪刀廠合并了當地68 家剪刀作坊,成為了北京市昌平區的一家全民所有制企業。合并以后,公司對所有刀剪產品都進行統一生產、管理和銷售,并且統一使用“王麻子”商標。

20世紀80年代末,剪刀廠的發展一路高歌猛進,“王麻子”這三個字幾乎成為老北京刀剪業的象征。

銷售最火的時候,一個月可以賣7萬把菜刀、40萬把剪子,每年利潤近200萬元,相當于能投資再建一個新廠。1985年,“王麻子”被當時的國家內貿部批準為中華老字號。

但是,從1995年開始,王麻子剪刀廠的經營每況愈下。那年,國家取消了對小商品的保護政策,所有產品的銷售開始轉向市場化,一大批新的刀剪品牌如雨后春筍般快速生長,不斷搶占市場份額。進入2000年之后,“王麻子”開始連年虧損,最困難的時候甚至需要借錢發工資。

昔日刀剪行業領導品牌,為什么虧損至此?

原來,在進入新世紀時,“王麻子”的傳承者們“守攤”意識比較重,在市場環境瞬息萬變之際,未能跟上發展的步伐,仍然用計劃經濟的思維來應對市場經濟下的經營。

在設備使用方面更是“舊”到極致,20世紀50年代建廠時的老設備一直用到了90年代,即使設備老舊到已經運轉不動影響了生產,刀剪廠也只是“縫縫補補”,繼續使用。

在王麻子準備將“老”的風格進行到底時,別的刀剪廠早早就開始尋求技術創新,更換設備了。那時,廣東陽江地區涌現出了上千個刀剪廠,以低廉的價格和豐富的品種,很快就搶占了大份額的市場。

面對危機,“王麻子”剪刀廠似乎并不在意,依然固執地延續著自己傳統的鐵夾鋼工藝。“鐵夾鋼”刀剪盡管要比不銹鋼的耐磨好用,但因為工藝復雜、容易生銹且外觀沒有設計感,在各種品相精美、質量上乘的新興刀具的沖擊下,漸漸失去了競爭優勢。

曾有人說道:“王麻子刀剪,小時候長那樣,長大以后從外觀到品質依然沒有什么新變化,這對于每天都使用的刀具來說,沒有一點新意。”

2002年5月,王麻子剪刀廠資產總額1283.67萬元,負債總額竟達2779.98萬元,資產負債率高達216.6%。同年,企業宣布破產。

自救無術

作為一家老字號,在繼承深厚的老字號文化遺產的同時,“王麻子”不可避免地背上了沉重的機制包袱。

在本就入不敷出的狀況下,王麻子剪刀廠員工在崗和離職比例還存在著嚴重的失衡。相關資料顯示,1997年,王麻子剪刀廠的在崗職工為697人,退休職工高達500多人。

大批退休員工不斷拖累著剪刀廠的發展,公司經營也日漸萎靡。剪刀廠的員工也紛紛跳槽尋求出路。

勞動力驟減讓剪刀廠的銷售量也遭受了巨大沖擊,“王麻子”刀剪產品從最初的月銷7萬把,一下子下滑到了一年也賣不出10萬把。

其實,王麻子剪刀廠由盛及衰并不僅僅是缺乏創新的緣故。據王麻子剪刀廠原廠長白錫乾介紹,早在1995年,由于人員流失過多,剪刀廠也人去樓空,一時陷入經營困境,艱難的處境讓王麻子剪刀廠不得不尋找救世主來改變這一狀況。

在當時的企業主管單位——北京市二輕局的“撮合”下,王麻子剪刀廠與北京文教器材廠等互不相干的4 個企業組成了北京市王麻子工貿集團,并且重新注冊了“王麻子”商標,原本的“王麻子”變成了“櫟昌王麻子”,并歸集團公司所有。

這次重組原本是想利用文教器材廠的資金來重振“王麻子”品牌,但此次重組不僅沒能改善王麻子剪刀廠的經營狀況,反而讓工貿集團拿走了“王麻子”商標,同時還拉走了剪刀廠僅有的14名銷售人員。由此剪刀廠失去了商標權和銷售權,成為了一個真正的“空殼工廠”。

除此之外,工貿公司還利用“王麻子”這一商標開發了很多與刀剪產品不相關的產品,導致商標的形象和經營商品出現嚴重割裂。

在商標使用上,新舊“王麻子”商標的使用場合混亂,導致消費者分辨不清兩款商標的真偽,對品牌的忠誠度也大不如前。

后來由于工貿集團接受不了剪刀廠所給出的產品價格,索性在集團外部發展了幾家鄉鎮聯營廠來專門生產王麻子刀剪,幾年下來,聯營廠發展壯大了,而王麻子剪刀廠卻日漸衰弱。

陷入困境的王麻子剪刀廠決定自救,先是將經營方向轉回了自己的主營產品:有300多年歷史的黑剪子和20世紀50年代開始生產的裁衣剪、碳鋼刀。他們希望憑借這一經典產品,能夠喚起人們對老字號的信心,但這一策略并沒能激起市場多大的水花。

除此之外,王麻子還允許多家企業有償使用“王麻子”商標,借此來提高品牌知名度,但本身產品樣式的老舊并不足以讓人們重拾信心,改變的結果也不如預期。

這一次大費周折地合并重組,讓王麻子剪刀廠的內部也亂作一團。在此后的幾年中,王麻子剪刀廠廠長幾乎是一年一換,每任廠長新上任都是斗志昂揚,沒過幾個月就連連擺手退出拯救陣營。

加之每個人的概念不一、政策朝令夕改,剪刀廠終于在2001年迎來了銷售最低點,平均每月僅銷售1萬把菜刀,10幾萬把剪刀,總銷售額僅1500萬元,虧損高達200萬元。

品牌割裂

民國時期,市面上開始出現眾多模仿“王麻子”的假冒偽劣品牌。一時間,“旺麻子”“真王麻子”“老王麻子”等牌子充斥在刀剪市場,但“王麻子”還是憑借著優良的品質和極高的信譽在市場上站穩腳跟。

新中國成立后,在政府的支持下,“王麻子”進入更多的尋常百姓家,烏黑油亮、刀口鋒利的剪刀更被群眾譽為“黑老虎”。

20世紀90年代,很多新興的刀剪品牌開始紛紛沖進市場搶占市場份額,此時的“王麻子”并沒有意識到危機來臨,依然沿襲以前計劃經濟的管理經營模式:坐店經營、等客上門,也不宣傳自己的品牌。

這時候,市場上各種新刀具品牌開始崛起,逐漸占據了大部分市場份額。而“王麻子”整日守著自己的金字招牌,并沒意識到自己的地位已經岌岌可危。

在2002年的老字號認定中,“王麻子”遭遇到了最為尷尬的事情。當年4月4日,北京工商局公布了一份重新認定的173件北京市著名商標名單,人們發現刀剪老字號“王麻子”竟然“消失”在名單之中,“曲美家具”“婷美”等新秀品牌赫然上榜。

得知此事的北京王麻子剪刀廠廠長白錫乾也感到十分驚訝,稱并沒有接收到老字號申報的消息……時時“守”著老字號招牌的“王麻子”竟然忘記申報,幾乎可以成為當時的笑柄。

除了對自己品牌的不在意,“王麻子”的品牌宣傳在產品同質化如此嚴重的當下,也沒能跟上時代。數據顯示,這幾年來,“王麻子”在品牌宣傳上一共投資了不到幾萬元,但“王麻子”依然固執地認為,老字號的招牌就是最好的廣告。

反觀在南方市場有著同樣地位的老字號“張小泉”,不僅時時刻刻對刀具進行創新研發,還在杭州創建了自己的品牌博物館,利用講故事的形式來擴大自己的品牌知名度。

再如現在市場上占據很大份額的刀剪品牌“十八子”和“蘇泊爾”,他們都沒有悠久的歷史底蘊,也沒有老字號的名氣傍身,但他們的刀剪產品依然可以走進千家萬戶,走出屬于自己年輕品牌的路線。相比之下,“王麻子”有些積重難返。

刀剪市場本身就門檻比較低,而刀具又屬于耐用品,更新迭代比較慢,要在對手眾多的市場贏得競爭,只靠老字號招牌并不管用。

2018年,櫟昌王麻子工貿公司營業收入659.79萬元,營業利潤為-309.7萬元,凈利潤-279.01萬元。而最新的財務數據顯示,截至2020年1月31日,北京櫟昌工貿公司營業利潤-27.89萬元, 凈利潤-27.89萬元,負債總計1430.45萬元。持續虧損的狀態下,公司也只能賣掉“王麻子”商標所有權,來拯救公司。

如今,王麻子剪刀廠早已倒閉,接手的“櫟昌王麻子”也因巨額債務讓出商標所有權,再次換了東家的“王麻子”,還能否再現往昔的鋒銳?