東莞某院近五年中藥不良反應報告分析

李韻梅 劉仔 吳昊 文健萍

在中華民族的悠久發展歷史中,中醫藥以其獨特的理論體系和豐富的實踐經驗如一棵扎根于底部的大樹般,沉默地守護人們的生命健康。而隨著現代醫學的高速發展,中醫藥也迎來了更大的機會與挑戰,人們在臨床廣泛應用中藥的過程中除了取得喜人的治療作用,古代醫學典著上未標明的不良反應也陸續出現,現稱之為中藥不良反應[1]。本文通過對東莞某院2015~2019 年出現的79 例中藥不良反應進行回顧性分析,探究該院中藥不良反應的發生特點和引發原因,討論如何簡化醫療機構中藥不良反應的上報流程,提高上報率。

1 資料與方法

1.1 資料收集 收集東莞某醫院2015~2019 年近5 年向國家不良反應監測中心上報的有效ADR 報告,共806 例,并從中篩選出中藥不良反應報告,共79 例。

1.2 方法 使用回顧性分析方法和Excle 統計軟件將收集到的數據按照患者年齡性別、給藥途徑、中藥種類、中藥不良反應所累及的系統及其主要臨床表現進行統計分析和討論。

2 結果

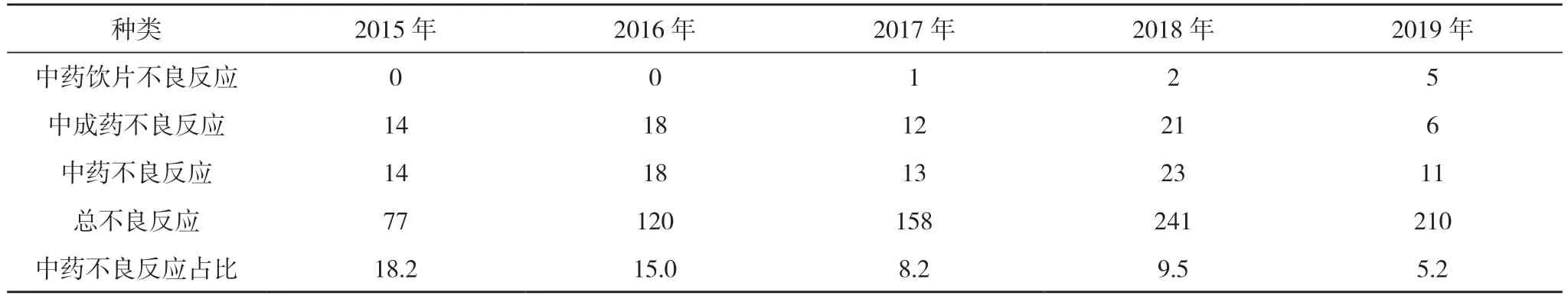

2.1 2015 ~2019 年院內中藥不良反應上報情況 2015~2019 年該院上報中藥不良反應共79 例(中藥飲片8 例,中成藥71 例),占總不良反應的9.8%(79/806)。其中,中成藥中注射劑占比81.7%(58/71)、膠囊劑占比9.9%(7/71)、片劑占比5.6%(4/71)例、合劑和洗劑各占比1.4%(1/71)。此5 年間可見中藥不良反應的上報情況總體呈上升趨勢,但是中藥不良反應上報的占比總體呈下降趨勢,見表1。

表1 2015~2019 年院內中藥不良反應上報情況(n,%)

2.2 不同年齡和性別患者發生中藥不良反應情況 79 例中藥不良反應中,男41 例(51.8%),女38 例(48.2%),患者中年齡最小6 歲,最大93 歲。

2.3 不同給藥途徑發生中藥不良反應情況 給藥途徑分別為靜脈滴注、口服和外用,以靜脈滴注最多,占比73.4%(58/79)。其中,≤12 歲兒童靜脈滴注給藥后發生不良反應占100%,>65 歲的老人占89.5%。

2.4 不同中藥種類發生中藥不良反應情況 引起中藥ADR 的中藥種類可分為九大類,以理血劑25 例(31.6%)為主、其次為清熱劑22 例(27.8%)、補益劑類12 例(15.1%)和開竅劑11 例(13.9%)。其中,引起中藥不良反應最多的藥物前六名分別是:痰熱清注射劑17 例(21.5%)、醒腦靜注射液10 例(12.6%)、注射用血栓通6 例(7.5%)、參芪扶正注射液6 例(7.5%)、燈盞細辛注射液5 例(6.3%)、舒血寧注射液5 例(6.3%)。

2.5 中藥不良反應所累及的器官/系統、主要臨床表現 中藥ADR 累及皮膚及附件情況較普遍,占比51.9%(41/79)。表現為皮膚潮紅、瘙癢和皮疹紅斑疹等;其次為循環系統,占比19.0%(15/79),主要表現為胸悶胸痛和心悸。

3 討論

3.1 中藥不良反應的發生與性別、年齡、給藥途徑和中藥種類的關聯性

3.1.1 性別年齡 男性占比略高于女性,與許多統計出女性發生中藥ADR 的例數較多的結果不同[2],可能是因為該院附近有多個工業區,使該地段男性基數較大直接影響該院男女患者比例;其次中老年人患者占比遠高于兒童,占比65.8%,且隨著年齡增大,中藥ADR 發生率也呈上升趨勢。可能是因為隨著年齡增加,老年人的胃腸和肝腎等器官功能衰退,對藥物的耐受性降低[3]。再加上老年人多數存在著長期用藥、服用藥物種類多和依從性較差的問題,其藥物排泄能力下降易導致體內多種藥物濃度過高,引發不良反應甚至中毒[4]。

3.1.2 給藥途徑 靜脈滴注是引發中藥不良反應的最主要的給藥途徑。靜脈滴注給藥因起效迅速和生物利用度100%等優點而廣為臨床使用。然而其藥物純凈度要求高,否則會引起過敏反應、血栓等不良反應[5]。上述兒童中藥ADR 中靜脈滴注給藥占比100%,是因為兒童處于生長發育時期,較多器官和系統尚未發育完全,使得兒童不僅對藥物比較敏感[6],而且排泄功能低下,藥物在體內代謝的時間更長,容易使血藥濃度升高而發生不良反應[7]。

3.1.3 中藥種類 引起中藥不良反應最多的為理血劑,且其主要累及皮膚及附件、循環系統和消化系統等等。調查可知該院使用中藥理血劑治療的患者多患有骨創傷或心腦血管疾病,需要較長時間進行治療,因此理血劑在院內用量就比較多。再加上理血劑中大多為中藥注射劑,如果使用不當,如注射液超量使用、滴注速度過快、配伍不當等也會引發中藥ADR[8]。

3.2 引發疑似中藥不良反應的因素 經中醫學理論指導合理用藥的前提下,引發疑似中藥不良反應的因素可以分為三個方面,分別是藥物因素、患者因素和環境因素,三者與中醫診斷、中藥調劑的關系是密不可分的。

3.2.1 藥物因素 主要指由于中藥飲片的質量問題和中成藥的用法不當而引起中藥ADR。從醫療機構的角度來看,從中藥采購、入庫、炮制、用藥的環節中都有可能出現各種各樣的問題:①中藥飲片品種眾多容易混淆購入,使中藥飲片的質量和藥理作用有差異;②中藥飲片儲存方法有誤,中藥材沒有按照其特質分類儲存可能會導致飲片出現潮解和泛油等問題;③煎煮(炮制)方法不當,像文武火候的控制和中藥煎煮的時間和順序也會直接影響藥效;④中藥調劑和配伍失度,中醫師處方和中藥師調劑的中藥不符的情況較為普遍,如野菊花偏清熱解毒,疏散風熱多用黃菊花,白菊花平肝明目之力更勝,調劑錯誤將導致處方功效降低甚至引起不良反應。同時,中西藥聯合用藥在臨床上也十分常見,但其中存在著已發現和未發現的中西藥配伍的禁忌,如舒血寧與碳酸氫鈉、奧美拉唑和前列地爾合用會產生顏色變化或渾濁[9-11]、麻黃和地高辛聯用會引起心律失常等[12]。

3.2.2 患者因素 飯后服藥是現今大多數患者的習慣性服藥方式,這也是中藥服用方法不當最突出的表現之一。從古至今眾多醫書對中藥的服用方式都按照中藥藥性和病位進行分類,比如安神類或服后有眩暈感類藥物需要睡前服、一般補益類、瀉下類和病在下焦者等藥物宜飯前服(空腹服)、消導類等治療病在上焦者的藥物宜飯后服、解表驅寒類和活血類等藥物需熱服、清熱解毒類和止嘔吐類等藥物需冷服[13]。此外,仍有患者存在對保健品與服藥治療的認識不清、偏信偏方和私下濫用補虛類藥物等問題。

3.2.3 環境因素 不同地域會形成不同的環境,使當地人的生活習慣不一樣從而慢慢改變個人的生理狀態(即個人體質的形成不同),進而個人對藥物的作用和代謝速度也會存在差異,這也就是中醫根據處于不同地理氣候環境的個體使用不同處方的原因,也是中醫辨證論治的具體表現。如唐蕓等[14]曾統計分析過廣東地區長期的濕熱氣候影響了廣東人的生活習慣,進而使廣東人形成濕熱體質,影響其脾胃運化作用,致使廣東人更容易出現濕熱證候,使用清熱藥和祛濕藥的頻率也更高。因此在用藥前需要根據患者特點調整處方,面對兒童、老年人、孕婦等患者,其生理狀態與正常成年人不同,也需要斟酌中藥的用量,指導其用藥。

3.3 簡化中藥不良反應上報流程和提高上報率 中藥不良反應的上報和監測能填補現仍未明的中藥ADR 的空白,對中藥臨床合理用藥、中藥不良反應的預防和中藥相關研究工作均有指導和推動意義。因此,對于提高醫療機構中藥ADR 上報工作效率和上報率,作者提出一些建議。

3.3.1 醫療機構積極組織中醫師和中藥師學習和交流 醫療機構可組織中醫師與中藥師進行定時科內學習或鼓勵中醫師出外交流學習。辨證論治作為中醫治療的基本原則,是中醫對疾病的最具特色的處理方法[15],而其中望、聞、問、切的診斷過程更是要求中醫師有豐富的經驗作出準確的判斷。鼓勵和促進中醫師和中藥師之間互相學習,可避免出現因中醫師診斷錯誤或中藥師調劑錯誤而導致的中藥不良反應,使得中藥不良反應的記錄和和上報更具質量和參考意義。

3.3.2 醫療機構對醫護人員做好宣教工作 醫療機構應集合中醫師和其他醫護人員進行課程培訓,提高其對中藥不良反應發生的警惕意識。著重培訓規范填寫不良反應報告表,描述中藥ADR 過程時應明確寫出3 個時間(即不良反應發生時間、采取措施干預不良反應時間和不良反應終結時間)和3 個項目(即第一次出現ADR、ADR 動態變化和采取措施干預ADR 后患者的癥狀、體征和相關檢查),提高臨床中藥師審核的工作效率。此外,醫療機構也可制定中藥ADR 上報鼓勵機制并完善其具體執行方案,避免出現為獎勵而亂上報和假上報的問題,降低工作效率。

3.3.3 中藥不良反應的報告表應增加項目 針對中醫診斷特色,對中藥不良反應的報告表的項目應進行適當的增加,如中醫診斷的病證、患者癥狀(按照望聞問切順序描述,如神色形態、舌象和脈象等)、處方及中藥飲片的炮制和出處(為方便管理和追蹤,中藥材最好由1~3 間有資質的藥材經營公司供貨)。此外,中藥不良反應不應該用西醫角度進行概括描述,例如患者用藥后出現腹瀉腹痛等累及消化系統的不良反應,從中醫角度出發,這個腹瀉還需具體劃分為濕熱瀉、寒涼泄等類別[16]。

3.3.4 醫療機構可增設臨床中藥師或中藥不良反應監測小組 增設臨床中藥師或中藥ADR 監測小組,專門負責中藥不良反應相關工作,與臨床西藥師分工明確,各司其職。而且有研究表明[17],中藥師在中醫治療的過程中提供藥學服務能顯著降低中藥不良反應的發生。因此要求臨床中藥師和中醫師積極聯合隨訪,及時獲得患者用藥后情況反饋,如此能第一時間發現中藥不良反應,并對患者進行個性化治療。

綜上所述,減少中藥不良反應的發生和提高中藥不良反應上報率,二者并不沖突,前者利于保障臨床用藥安全,后者對臨床藥物的研發工作有推動作用,均能使醫療機構提供更高質量的醫療服務。而這些也離不開中醫師和臨床中藥師/藥師對中藥ADR 的重視和工作配合,同時也要求中醫師及其他醫護人員有高警惕性且做到“懷疑則報”、中藥師優化上報流程,對易引起不良反應的中藥進行建檔監測。