個案工作介入康復期精神障礙人士服藥管理研究

莫綾軒 李財君 覃英華

摘 要:精神障礙是一種慢性疾病,以服用抗精神疾病藥物為主要治療方式。在康復期,精神障礙人士出現私自減藥、換藥、停藥等行為,此舉易使疾病復發,給其個人和家庭帶來嚴重損害。個案工作介入提高精神障礙人士服藥管理能力和藥物依從性具有積極作用,且具有一定的必要性和可行性。基于此,文章提出通過加強社會工作者對精神疾病知識的學習、協助精神障礙人士建立良好家庭支持系統以及鏈接社區資源,發揮社區作用等措施,提高精神障礙人士服藥管理能力。

關鍵詞:精神障礙人士;服藥管理;個案工作

基金項目:2018年度國家級大學生創新創業訓練項目“優勢視角下社會工作對精神障礙患者康復介入的實踐研究”(項目編號:201810601037);桂林醫學院校級教改項目“多元育人平臺協同構建社會工作實務課程教學”(項目編號:3020701920)。

據相關部門統計,截至2017年底,全國已登記在冊的嚴重精神障礙患者581萬人[1]。精神障礙人士人數多,疾病復發率高,因病致貧現象突出,社區康復是其學習生活自理能力和提高社會適應能力,回歸社會的重要渠道[2]。

隨著新型抗精神疾病藥物的出現,精神障礙人士的疾病癥狀可通過相關藥物控制,從而重返社區康復。但在社區康復中由于受到歧視、指責,加上不堅持服藥等因素的影響,精神疾病復發率高達92%[3]。藥物治療是精神障礙人士康復的主要方式,對維持康復水平有重要作用。但精神障礙人士在康復期出現私自減藥、拒絕服藥、中斷或終止服藥的行為,極易導致疾病復發。因此,服藥管理是精神障礙人士康復的必要內容,個案工作介入協助精神障礙人士做好服藥管理,能夠減少其疾病復發及住院的次數,改善其預后狀況,使其更好地融入社區及社會。

一、文獻綜述

(一)精神障礙人士服藥管理

目前,我國對服藥管理的定義尚未形成統一標準,且關于服藥管理的系統研究較缺乏,大多數研究都集中于分析服藥管理的影響因素,綜合學者提及的服藥管理影響因素,基本可概括為個人、家庭和社會三大因素。關于服藥管理干預的研究,自20世紀80年代起,國外學者以研究如何提高精神障礙人士的藥物依從性為主,主要采用教育干預、行為干預及情感干預三種干預形式,但不同干預形式的效果不盡相同[4]。國內多數藥物依從性干預研究也被證實是有效的,如曹新妹等人開展的教育干預研究[5]。

精神障礙人士服藥管理以研究服藥依從性為主,影響服藥依從性的重要原因是藥物副作用及副作用引起的病恥感。哈德森、李星(Hudson、Lee Sing)等人在研究中發現藥物副作用和副作用引發的病恥感是精神障礙人士依從藥物治療的障礙[6-7]。抗精神疾病藥物的副作用有手抖、震顫、流口水等,這些副作用易引起他人關注,影響精神障礙人士的社會交往,由此降低其服藥依從性。此外,病恥感也會對服藥依從性造成影響,一是反應遲鈍、情感淡漠等副作用損傷患者認知和表達能力,這些表現深化了大眾對精神疾病患者的不當認知;二是藥物副作用使患者疾病暴露于眾,被貼上“神經病”的標簽,受到周圍人排斥,進一步強化了患者的病恥感[8],導致其服藥依從性隨之下降。

(二)精神康復社會工作

國外精神康復社會工作模式經歷機構照顧、去機構化和社區照顧三個時期,精神障礙人士康復由院內照顧逐步發展為社區照顧[9]。社區照顧既能獲得社區醫院的醫護治療,又能利用社區已有資源滿足康復需求。國外精神康復社會工作的發展證實單一藥物治療無法滿足精神障礙人士的康復需求,需要社會工作者鏈接多學科、多領域資源進行合作治療才能更好地促進康復。

而國內精神康復社會工作研究較少,處于理論探索階段。但多數學者認同將社會工作引入精神康復,并大力推廣社區精神康復機構[10]。社會工作者在其中發揮協調精神障礙人士及其家屬、醫護人員、社區資源整合的作用,承接精神障礙人士由社區康復到社會融入的過渡工作,以彌補院內治療的不足。

(三)文獻述評

綜上,服藥管理水平會影響康復期精神疾病患者康復效果。目前,國內關于社會工作介入精神疾病患者康復的研究較少。雖然部分治療模式涉及社會工作相關元素,但服務實施者多為醫護人員,其治療方式簡單,缺乏專業的社會工作理念。在國外,社會工作者是精神障礙人士個案服務干預的重要組成部分,社會工作介入精神障礙人士康復過程有必要且有成效。鑒于這一現狀,本文嘗試以個案工作介入精神障礙人士的服藥管理為切入點,探索在服務過程中可運用的社會工作理論架構、工作方法,總結工作經驗,并提出相應建議。

二、研究方法與研究對象

(一)研究方法

本文以參與式觀察法和個案訪談法,為廣西X社會工作服務中心的N項目點中有服藥管理需求且具有代表性的服務對象李某提供個案服藥管理服務。在服務過程中,通過深入觀察服務對象,以訪談、記錄等方式對服務對象的問題與需求進行客觀合理的界定與評估,從而為其提供有針對性的個案服務。

(二)研究對象

案主李某為本個案服務的研究對象,其基本情況如下:

李某,男,35歲,患精神分裂癥,2012年到2017年反復發作。生病前有工作經歷,與父親共同生活,患病后不愿與以前的同事、朋友往來,也不愿出門。生活能自理,每天能自行服藥,但會出現漏服情況,服藥后有手抖的副作用,有改變現狀的意愿。

三、理論基礎

優勢視角理論關注人的內在力量和優勢資源,注重探索和發掘案主的個人優勢,通過個人優勢及資源解決現存問題,最終達到“自助”目的[11]。該理論的核心理念是相信個人天生具有通過自身資源解決問題的能力,并能有效應對各種挑戰。

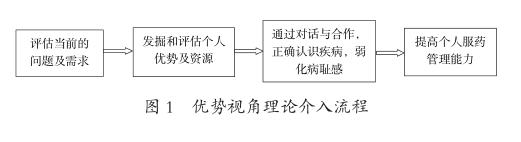

將優勢視角理論運用于精神康復領域,表明社會工作者在提供服務時需積極關注服務對象自身優勢及其所處環境中的資源,而不是將重點投注于服務對象的生理和病理問題[12]。這就需要在個案介入中運用優勢視角理論,通過評估案主的問題及需求,挖掘其優勢及資源,在合作式專業關系中注入希望,幫助案主建立康復自信心并正確認識疾病,從而弱化病恥感,提高服藥主動性和藥物依從性,進而提升案主的整體服藥管理能力。具體介入思路如圖1所示:

四、介入實踐

(一)需求評估

基于與案主本人、家屬、社區工作人員交談所獲信息,評估案主存在弱化病恥感、提高藥物依從性及服藥時效性的需求。具體而言,案主服藥有副作用,對個人患病情況遮掩,病后拒絕與人交往,評估其存在弱化病恥感需求;案主疾病反復發作入院,評估其存在提高藥物依從性需求;案主平時忘記服藥引起疾病復發,評估其存在提升服藥時效性需求。

(二)案主優勢及資源分析

個人:有自理能力,對疾病有自知力,每天會服藥,有改變現狀的意愿。家庭:父親為主要照顧者,能料理家務,會耐心提醒案主按時服藥,父親退休金是家庭的經濟來源。案主父母離異,其母偶爾會來探望案主。社區:案主所在社區醫院為符合條件的殘疾人發放免費藥物;社區工作人員關注案主生活,愿意為其提供幫助;社區開展殘疾人職業技能培訓課堂。

(三)介入目標

1.總目標

案主實現長期獨立按時按量服藥,提高自我認同和康復信心,弱化病恥感,重新融入社會。

2.分目標

前期:通過個案訪談了解評估案主需求,分析其個人、環境中的優勢及資源,協助其利用社區資源申領免費藥物。建立良好對話與平等合作的專業關系,協助其完成每日服藥。

中期:在服務中,社工對案主保持正向期待并注入希望,傳達相信案主能良好進行服藥管理并康復的信念,以安慰劑效應增進其康復信心,弱化病恥感。以輔助性工具協助案主注重服藥時效性,達到無家屬幫助能按時按量服藥。

后期:表達鼓勵、肯定,鞏固案主服藥管理能力,定期與案主家屬、社區工作人員交流情況,努力創造良好的恢復環境。鏈接社區殘疾人職業技能培訓課堂,鼓勵案主走出家門,學習相關職業技能并增進人際交往。

(四)介入過程

介入過程分為四個階段,為期四個月,每周面談一次。第一階段,建立合作式專業服務關系,通過平等信任的交流對案主身體、心理、社會環境的現狀及優勢進行評估,與案主共同制訂服務計劃,向其家屬闡明服務計劃。協助案主利用社區資源辦理殘疾人免費藥物申領。第二階段,社工保持正向希望和期待,傳達相信案主能良好進行服藥管理并康復的信念,增進案主康復信心。并專注傾聽、支持鼓勵案主表達,運用澄清、對質技巧弱化案主病恥感。同時,開展精神藥物講解課堂,幫助案主正確看待藥物副作用,提高服藥依從性。第三階段,社工引導案主,家屬輔助配合,以手機鬧鈴和關注每日就餐時間的方式提醒案主注意服藥時效性,對案主的改變及時表達肯定。其間,以樂趣鐘表等游戲鍛煉案主的時間敏感性。第四階段,與案主共同回顧服務中其自身的改變和努力,緩解案主行為退化和傷感情緒,評估服務目標達成情況。定期跟進增強案主改變的信心,與家屬和社區工作人員交流康復情況,鼓勵案主參與社區相關康復活動。

(五)效果評估

1.弱化病恥感,提高服藥依從性

服務前,案主對疾病有自卑感,拒絕與他人交往。服務后,案主能正確看待藥物治療對康復的重要性,從而弱化病恥感,提高服藥依從性。

案主:“以前我覺得吃藥,別人會以為我病還沒好,還是一個精神病,而且我吃藥后愛手抖,人家就發現我有病,我更加自卑了。但是現在我想,感冒的人生病會流鼻涕,那我生病是手抖,這樣不是很正常嘛,而且我是為更好地康復才這樣的,只有堅持吃藥,我才能快點好起來。”

2.提高服藥行為時效性

服務前,案主每天能自行服藥,但會出現漏服現象。服務后,案主意識到服藥的重要性,能按時提醒自己服藥,保證服藥行為的時效性。

案主:“之前我老忘記吃藥,有時候到晚上才想起白天沒有吃藥,覺得過了就算了。但在服務過程中,我意識到按時按量吃藥的重要性,現在每天能通過飯點來提醒自己按時吃藥。”

經過與案主交流得知,社工介入已基本實現預期目標,案主現已能夠按時服藥,減少病恥感,且與周圍鄰居交談和外出頻率比以前高。在后續的個案跟進中了解到他正在積極求職中。

五、反思及建議

隨著社區精神康復服務模式發展,該模式日益承擔起精神障礙人士由醫院向社會過渡的重要責任,服藥管理是社區精神康復服務中的重要部分,直接影響精神障礙人士社區康復水平與過渡成效。在個案服務中運用優勢視角理論介入精神障礙人士服藥管理,為精神障礙人士提供專業化服務,有效提高其服藥穩定性和依從性,能夠使其更好地融入社會。由此,本文為加強精神障礙人士服藥管理提出以下建議。

(一)提高社會工作者對精神疾病知識的認識,優化服務水平

由于精神疾病患者的特殊性,社區精神康復服務不僅需要社會工作者運用專業知識去解決此群體的問題,而且需要了解和掌握相關醫學知識,才能更好地提供服務和鏈接資源。社工機構可與醫院合作,組織社會工作者到醫院實地學習,參與精神衛生科的醫學知識培訓,深化對精神疾病知識的學習,從而更好地為精神障礙人士提供康復服務。

(二)協助精神障礙人士建立良好的家庭支持系統

首先,在探訪過程中發現,精神障礙人士家屬對抗精神疾病藥物存在藥物使人上癮、擔心藥物副作用傷害更大等不當認知,因而對患者藥物監管度下降。為改變這一現狀,可通過家庭健康知識教育提高家屬對抗精神疾病藥物的認識,減少對藥物副作用的擔憂,促使家屬更好地助力患者康復。其次,因照顧負擔重,外界輿論壓力易使家屬情緒受影響,進而產生家庭內部矛盾。為此,可通過傾訴、運動等合理的解壓方式,以及社會工作的中摘要、復述等溝通技巧促進家屬間良好溝通,增加精神障礙人士的家庭支持。

(三)鏈接社區資源,發揮社區作用

社區作為康復期精神障礙人士的主要恢復場所,承擔著為精神障礙人士提供康復治療資源,幫助其恢復社會功能的重要責任。社區內可增設護理照顧站為精神障礙人士提供日間照料,減輕家庭照顧負擔,履行社區責任;還可通過組織社區居民參與學習社區精神健康知識講座,加深居民對疾病及精神障礙人士群體的認識和了解,減少居民對該群體的負面刻板印象,由此為該群體的社區康復創造良好的環境[13]。

參考文獻

[1]中華人民共和國國家衛生健康委員會.健康中國行動(2019-2030年)[EB/OL].(2019-07-09)[2021-01-05].http://www.nhc.gov.cn/ wsxf/zcfg/201907/2a771d89e00e4b228028335d4fcf1a7d.shtml.

[2]黃莉,張學梅.精神疾病患者回歸社會的個性化教育對策:基于某縣精神康復醫院的調查[J].中國農村衛生,2019(11):8-10.

[3]周飛琴,華彩霞.精神疾病復發原因調查及干預[J].臨床精神醫學雜志,1999(2):62.

[4]程艮.依從性干預對精神分裂癥患者及其家庭照顧者的影響[D].北京:中國協和醫科大學,2006:1.

[5]曹新妹,張松蘭,李虹等.對住院精神分裂癥患者及其家屬的健康教育[J].中華護理雜志,2002(4):26-28.

[6]HUDSON T J,OWEN R R,THRUSH C R,et al. A Pilot Study of Barriers to Medication Adherence in Schizophrenia[J]. The Journal of Clinical Psychiatry,2004(2):211-216.

[7]LEE S,CHIU M Y L,TSANG A,et al.Stigmatizing Experience and Structural Discrimination Associated with the Treatment of Schizophrenia in Hong Kong[J]. Social Science and Medicine, 2006(7):1685-1696.

[8]徐暉.精神分裂癥患者病恥感及其與服藥依從性關系的研究[D].北京:中國協和醫科大學,2008:17.

[9]陳亞林.深圳市精神病患者社區康復服務的研究[D].昆明:云南大學,2011:2-3.

[10]王羽.康復期精神分裂癥患者的社會工作介入研究[D].南京:南京師范大學,2016:11.

[11]魏曉波.優勢視角:考量思想政治教育實效的新視角[J].貴陽學院學報(社會科學版),2012(4):13-15.

[12]周沛,曲紹旭.優勢視角下殘疾人康復中的專業社會工作介入[J].殘疾人研究,2011(1):62-66.

[13]任海艷.精神障礙人士社區融入研究[D].南京:東南大學,2018:48-49.