康有為:圓筆書碑,獨具大器

陳永正

中國書法藝術源遠流長,廣東地區的書法也有著悠久的歷史。從明代開始,廣東書法有較大的發展,出現了可跟中原、江左相比的書家書作。清代廣東書壇,更呈現出一片繁榮景象。逮及近代,隨著碑學的勃興,廣東書法更取得令人矚目的成就,在全國書壇上占有一席不容忽視的位置。

康有為于光緒年間寫成書學名著《廣藝舟雙楫》,提出“尊碑”之說,而在創作上卻運碑入帖,以“圓筆”書碑,獨具大器。他博采眾多碑帖之長,熔鑄成自己的“康體”書法,建樹起中國書法史上的一座豐碑。

法古、悟道與嶺南傳統

求變求新,是康有為書學觀的核心。康有為說:“法《易》之變通,觀《春秋》之改制,百王之變法,日日為新,治道其在是矣。”只有“變”,才可以“新”。學者必須通于古今之變,以觀古論時,才可以得到“新理”。這既是治國之道,也是書學之道。

怎樣才能新變呢?在治國之道上,康有為主張“托古改制”,在書學之道上,康有為提出要“尊碑”。以“法古”作為“革新”的途徑,他的《新學偽經考》《孔子改制考》,都是要利用今文經學去闡明孔子托古改制理論的。在文學史上,唐代韓愈、柳宗元所倡導的古文運動,宋代歐陽修主張文學“變體復古”也都借“復古”為名。康有為提出“尊碑”,尊崇南北朝碑,特別是魏碑,其主要理由就是這些碑中有“古意”,而唐碑“古意已漓”,故“卑”之可也。康有為在他大量的文章中,都表示對“舊”的深惡痛絕,卻對“古”情有獨鐘。在《廣藝舟雙楫·綴法》中,更多次論及“古人筆法”“古人作書”“古人論書”,又謂“新理異態,古人所貴”。康有為主張書法上的“法古”,既是取法南北朝古碑,也是學習古人的筆法與其他技法。

為什么要“尊碑”呢?康氏認為,唐以前的碑藝術風格有“茂”密”舒”和”“澀”“曲“厚”“縱”的特色,而與之相反,唐以后碑卻“凋”“疏”“迫”“爭”“滑”“直”“薄”“斂”。前者充滿著陽剛之氣,這正是一位杰出改革家的精神世界應具的美;后者卻萎靡不振、陰暗衰弱,也是腐朽沒落的舊體制的真實寫照。書法只有學碑,才能表現新的時代精神。

康有為怎樣把碑派書法推向更高層次的美呢?有兩個先決條件,一是“學”,一是“悟”。通過長期的研習,一朝豁然貫通,悟得真理,藝術也就產生了一次飛躍。由“學”而“悟”,是學道的過程,也是學書的過程。

康有為初學王陽明心學,由養心而轉向禪悟,亦只有一紙之間。康氏為了入世,他先要出世,自己的靈臺澄明如鏡,才能洞察先機。他“遁逃”于佛道,是要在哲學思想上尋找出路。光緒五年(1879)22歲時他入西樵山中,隱居白云洞,“專講通佛之書”。嶺南是禪道佛法之源頭,禪宗的思想在康有為一生中都發揮著相當大的影響。禪家重視自我,明心見性,心即是佛,不承認外在的任何權威,包括佛祖在內。用禪宗的觀點來看,佛教的本質是對佛的“悟”。這種覺悟本身表現在世上一切活動之中,事無大小,都可以是通向“悟”的道路。書法,本是小道、末技,然而書法活動需要技藝上的完善,通過刻苦訓練,可達到真正的精通,從而使自己得到徹底改換,由“法”而“悟”,以臻于“大道”的最高境界。康有為在《廣藝舟雙楫》中說了許多話,大抵是以戒律示人,以期讀者專注于學,最后達到“了悟”之境。

康有為繼承了嶺南書學傳統,并參與個人的新見,形成了極具特色的書法。鴉片戰爭前后,嶺南地區經濟文化都發生了巨大的變化,這反映到藝術上,嶺南書風也出現了新的面貌。書法家不斷努力探索,力求開創出新的路子。康有為集嶺南帖學與碑學之大成,嶺南書法碑帖合流,已成定局。

“康體”書法

康氏先有《廣藝舟雙楫》中的求變求新的理論,經過長達二十年的實踐,才形成“康體”書法。

康有為在《廣藝舟雙楫》中,闡述了他求變求新的書學觀。他指出:“變者,天也”,書法的體勢、風格,都隨著時代、社會的變化而變化,書有要懂得“奇變”之道,善學古人而變其面目。康氏還強調書法要有“新理異態”“奇思新意”,書家要力求“別開生面”。尊碑與抑帖,是《廣藝舟雙楫》全書的核心。康有為認為,科舉制度的特產——院體字已使“帖學大壞”,不可收拾,書法只有學碑,才能表現新的時代精神。康氏大力宣揚北魏六朝碑刻,以“法古”為“革新”的途徑,的確起到振聾發聵、移風易俗的作用。

康有為的《廣藝舟雙楫》完成于光緒十五年(1889),而他獨創的“康體”卻在多年后才成熟。這中間經過了一個長期的醞釀過程。康有為強調,學書法的人,先要“蓄德器,窮學問”。古來有大成的書家,往往都不是“純粹”的書法家,而是兼政治家或文學家、畫家于一身的,書法只不過是“余事”末技”。這并不是看輕書法這種藝術,而是要求書法藝術要有更濃厚的社會內涵。在“求新求變”的思想指導下,康有為嘗試把周秦漢晉以至南北朝書法精華融會在一起,“孕南帖,胎北碑,熔漢隸,陶鐘鼎,合一爐而冶之”,博取兼收,匯百流于大海,這才是康有為真正的補天手段,前無古人,后少來者。康有為也不光是“法古”,對清代書家鄧石如、伊秉綬、包世臣、張裕釗等也多所吸收,集古今之大成,經過近二十年歲月,最后才形成只屬于自己的“康體”書法。

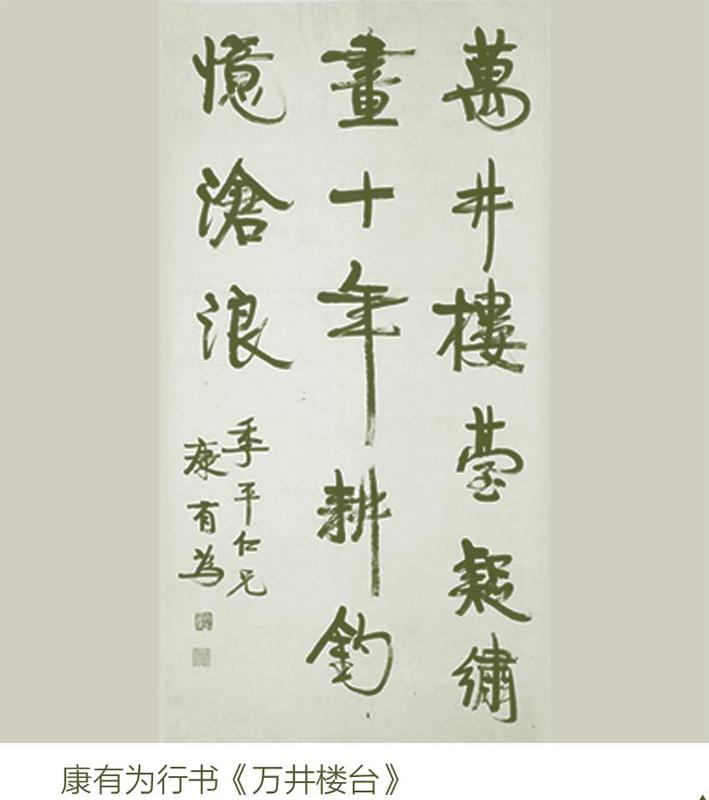

康有為獨創的“康體”書法,有兩大特色是最值得稱美的:一是圓筆,二是大器。康氏大力提倡學北碑。北碑,大多數是方筆的。清代中葉碑學復興,至康有為時已近百年,其間學碑的書家亦多用方筆。康氏指出,“書法之妙,全在運筆”。筆法應方圓并用。可是,他在創作實踐上卻純用圓筆。以圓筆作碑體,其來由有二:一是運帖入碑。這種圓筆,傳自他的老師朱次琦,也是帖派書家的老本領;二是取自少數的圓筆碑刻。他所推崇的摩崖石刻《石門銘》,正是魏人圓筆的典范。以圓筆作碑,消除了北碑中習見的干硬板滯的缺點,筆勢更顯得靈動開張。

康有為書法博大雄強,充滿著陽剛之美。康有為身材魁偉(在矮小的廣東人中的確是出人頭地),性情豪邁,豁達大度,甚至有點霸氣,目中無人。他一生都在不斷探索、追求,永不感到滿足。這一切,都反映在他的書法中:平而長的橫畫,像在向兩端極力伸展;上翹的捺筆,表現出昂揚的氣概;轉折時使用的絞筆,如枯藤糾結,力回萬牛。全幅字宛如一首交響曲,變化多端的線條,特殊的枯筆,仿佛那富于動感的和聲,形成奇妙的戲劇性結構。康有為完全不理會別人的感受,絕不去討好觀者,獨往獨來,我行我素,漠視一切贊美與譏彈。站在康有為的書法作品前,總會感到那種逼人的氣勢和強烈的激情,領略到一位思想者的人格力量。這就是大器。

康有為是一位書法大家,他天賦極高,但并不屬于那種純粹的藝術天才。“康體”書法是理性的產物,是高度智力的產物,而不是天才的產物。康有為在藝術上善于玩弄各種手法。在他似是最有創作激情時,內心還是非常冷靜的,表面上是半迷狂狀態下的龍飛鳳舞,實際上是有計劃有步驟的行為,一切全在作者控制之中,絕對沒有天才藝術家那種心理失衡。“康體”書法,乍看來頗覺粗糙,未曾細細琢磨,作者不考慮字里行間一點一畫的得失,一任所謂的“敗筆”“病筆”隨意表露,它似乎是蔑視一切固有的規矩。然而,這些都系表象。康有為打破陳規,是為了建立自己新的法則。他那近乎裝腔作態的表演,筆墨的夸張與矯飾,都使他的作品帶有強烈的直觀性,瞬間撲入觀者的眼中,形成鮮明的視覺形象,產生戲劇性的藝術效果。可以說,“康體”書法,是精心制作的藝術品,堪稱是理論指導實踐的典范。它豐富了中國書法藝術寶庫,產生了不可磨滅的影響。

康門書家

書法,真是一門很奇特的藝術。個性越強,風格越獨特就越容易為他人所仿效。“康體”書法的藝術特征強烈,而且有法可循,于是有一大批追隨者在學習它。可是,學“康體”的最后都失敗了,“康體”強有力的藝術個性使所有摹仿者都喪失自我。

康有為在萬木草堂中講學,從游受業弟子甚眾,“各省學子,千里負笈,聞風相從,前后達三千人”。在這三千弟子中,能書者甚眾。書法,是萬木草堂中教學的一個重要內容。康有為強調,學生要習“六藝之學”,又要求學生學習楷法。他的學生梁啟勛后來回憶說,上課時最感興趣的是先生講的書法源流。康有為言傳身教,許多受業弟子均有書名,在廣東公私收藏中每有他們的作品。

康門弟子習書者多受康有為書學理論的影響,而在藝術實踐上則取徑各異。梁啟超在書法理論上受到康有為“尊碑”說的影響,他畢生都宗尚北碑。宗尚北碑,卻絕不“卑唐”。他早年與一般讀書人一樣,學的是典型的干祿字歐陽詢體,而對小歐尤有心得。在書法藝術上,如果說康有為是“狂”,梁啟超也可以說是“狷”。梁啟超一生的書法,都抹不掉小歐的痕跡,然而也能像小歐學大歐那樣,攝其精神而不襲其貌。由小歐轉習六朝碑版,“學許多家,兼包并蓄”。時人謂梁氏之書,“其結字之謹嚴,筆力之險勁,風格之高古,遠出鄧石如、趙之謙、李瑞清諸家之上”,是為確論。也有論者認為梁氏與鄧石如、李瑞清等人相比,“他的個人風格似乎不那么突出和鮮明。也就是說,那種屬于書家個人所獨有的,從技法到意韻都打上自己深刻印記的一整套的表現手法,對于梁氏來說還沒有最后完成。”其實,梁氏從來都沒有打算去做當代人心目中的那種“書法家”。書法,對于政治家、思想家、學者梁啟超來說,更只是“末技”而已。

梁啟超學碑,沒有走康有為的老路,更沒有摹仿老師大有名聲的書法。揚棄“康體”那種“霸悍”之勢,追求“沖和”之度。康有為用圓筆而外拓,梁啟超用方筆而內斂。氣定神閑,溫文爾雅,這種境界是一般專以書法為事的書家們所不易到的。坐對梁氏的書作時,只感到一股清氣撲入眉宇。這就是龔自珍所稱道的“通人之書”,“文章學問之光,書卷之味,郁郁于胸中,發生紙上”。可以說,梁啟超是康有為碑學理論最忠誠、最杰出的實踐者,他不像蕭嫻那樣恪守師法、不敢更張,也不像徐悲鴻、劉海粟那樣淺嘗即止、別開門戶。梁氏一生,遵循傳統書學中的“古法”,努力探索新路,以其清雋平和的韻致,恂恂儒雅的氣度,給以“陽剛”為主體的碑學書法帶來“陰柔”之美,豐富了中國書法的文化意蘊。