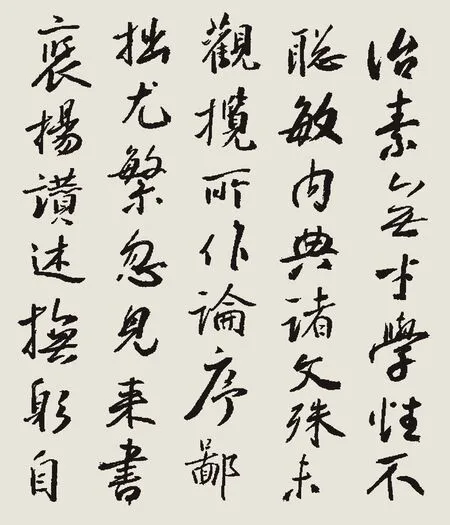

《懷仁集王羲之圣教序》臨習要領

□ 孫曉云

臨摹,對于書法學習來說,是一個艱辛的過程,更是一個不可缺少的過程。正如鋼琴中的練習曲、油畫中的素描。臨習,是為創(chuàng)作打基礎。同時,臨習本身也是一門藝術,一項高超的技能。臨習到什么水平,相對個人的書法創(chuàng)作便到什么水平。比如學習《懷仁集王羲之圣教序》(以下簡稱《圣教序》)這種筆法森嚴、結構完美、變化無常、刻工精良的碑帖,臨習時必須心平氣和、細致周到。無論是氣勢、章法,還是用筆、結體,都需注意觀察,細細體驗。

由于《圣教序》是集王羲之字而成,字跡大小完全按照墨跡原尺寸,多為一寸之內,即晉代所指“八分書”大小。初學者,很難將字寫到原大,故書寫時可先放寬尺寸,逐漸縮小直至原大。但不宜寫得過大,否則牽涉用腕、用肘及用臂,便不得要領。

古人云:“工欲善其事,必先利其器。”書寫工具的選擇尤為重要,我們可從古代書論中反復體察“紙筆精良”的諄言。今人往往不以為然,用極不相配的工具,即便花大量時間,也只能事倍功半,甚至事倍功無。久而久之,便喪失臨習的興趣或自然地放棄,草草進入創(chuàng)作,隨意發(fā)揮,走不了幾步便會自食其果。因此,如何選擇紙、筆等工具,當是首要之事。

《懷仁集王羲之圣教序》 拓片(局部)

王羲之那個時代,書寫工具極其考究。如果要實臨得相像,當選用準確或比較貼近的工具。當時沒有生宣,貴族和宮廷中大部分用絹、綾或質地綿柔的紙。因此,我們要避免使用滲水量過大的生宣。而且不宜用雜質過多、顆粒過粗的紙張,否則王羲之書法的細微處便無法體現(xiàn)。在實臨中,可選擇質地細膩、吸水量小些的紙,如元書紙、報紙、仿古宣、熟宣、包裝紙及一些書籍用紙等。

此外,筆的選擇尤為重要,應選擇新或較新的筆。古書論中常言:“池水盡墨,頹筆成冢。”一是指古人用功程度,二是指古人用筆之講究,稍一頹毛或舊了便棄之,不像今人那樣一支筆使用多年。

選擇一支合適的筆,等于有一個良好的開端。雖羊毫、狼毫均可用,但羊毫不宜過長過軟,狼毫不宜過粗過硬,最好選用中、小白云加健筆,筆鋒一般在一寸之內。毛筆不宜長時間浸泡在水中,過于胖大則使用不便。若毛筆使用起來不順手則不要勉強為之,多試幾種為好。總之,筆宜小不宜大,鋒宜短不宜長,桿宜細不宜粗,毫宜尖不宜禿。

再則是墨。古人研墨寫字,故深淺、濃淡自如。今人研墨者甚少,大多以墨汁加水。加水多少是一門學問:過少則黏厚枯滯,拖不動筆;過多則肥爛稀薄,字無筋骨。因此,首先需調好墨的濃淡度,筆蘸上去要由尖至根,不可一下蘸得過多、過飽。王羲之作書多在筆尖上做文章,故臨習者要重視。

《圣教序》不同于其他碑帖,其中二千余字是由楷、行、草間隔組成。故臨習時須全面掌握楷、行、草三種字體的寫法規(guī)律,然后巧妙地搭配組合在一起。相對而言,同時學習三種字體難度較大。初學者最好先具備楷書功底,或先臨習一些與王羲之字相近的楷書,再涉及《圣教序》;也可先將此碑中的楷書練熟,再逐步練習碑中的行、草書。若無書法基礎便直接臨《圣教序》,則很難見成效。

臨《懷仁集王羲之圣教序》(局部)孫曉云

從章法上看,《圣教序》似無規(guī)律可言。碑中字的大小排列隨意自由,間隔緊寬不等。一個極工整的楷字下面或為一狂草字,粗厚與纖細的用筆可以同時出現(xiàn)在上下兩字之中。在臨習時,首先應立足于把每一個單獨的字寫標準,然后尋出各種偏旁部首、不同結構字的造型規(guī)律及其各種變化。

王羲之字素有“魔術師”的魅力,千變萬化,出其不意,并非很快就能把握和認識。加之《圣教序》文字內容較多,近50個版面,故臨習時需耐下心來逐字逐句地下工夫。好在此碑中亦有多處重復造型的字,如“福”“教”“生”等,會寫一處,遇他處便可少臨一字。待每個字都能寫得標準,一幅作品便會暢通一氣、自成章法。