淺談承德避暑山莊園林仿建文化下的設計創新

劉青嬋

摘 要:清代皇家建造北方的園林時在許多景觀的意境和手法借鑒了江南園林。承德避暑山莊通過仿建園林集聚了各種美景,但避暑山莊對此類景觀的仿建并不是原封不動地照抄,而是采用了因地制宜的原則,其規劃和設計采用了全新的手法和理念。文章從這一點入手,對避暑山莊中的仿建文化的創新設計進行了分析。

關鍵詞:承德避暑山莊;仿建文化;設計創新

從清朝康熙皇帝起,清代皇帝陸續在北京及其周邊修建了避暑山莊、圓明園等大規模的皇家園林。其中,清代在1703年所建的承德避暑山莊是皇家的第一座園林,是北方現有的大量清代皇家園林中建設最早的一座(圖1)。所以,在對皇家園林進行大規模仿建的過程中,最初的仿建文化就是從避暑山莊的建造開始的,皇家園林在后續多少吸取了避暑山莊的建造經驗。如何通過對其精髓的仿制來避免照搬,并以此為基礎對仿建進行創新設計,是亟須解決的問題。

1 設計風格簡介

1.1 宮殿區

避暑山莊的宮殿區設置在南邊,風格古樸莊重,雖然沒有紫禁城那么大的規模,卻與其有著相同的風格。其對自然景觀和宮殿的鑲嵌具有完美性以及一體性,并通過采取前宮后苑這一傳統形制達到了海市蜃樓般的效果。避暑山莊中建造了正宮、松鶴齋、萬壑松風和東宮四組建筑組成了宮殿區。正殿是皇上辦理政務和休息的場所,布局為前朝后庭,在其組成部分上采用了九進院落的設置;其布局具有嚴謹的對稱性,并且有淡雅古樸的外形。在建造主殿建筑時所采用的金絲楠木以及東海礁石等名貴的原料,大多來自四川及云南,并且在建筑上雕刻了精美的花紋,使用多樣色彩。避暑山莊中的宮殿并不像紫禁城那樣輝煌和富麗,拉近了與觀賞者之間的距離。松鶴齋被設置在了宮殿的東部,其中院落共有7座,并且種植了郁郁蔥蔥的松柏,環境幽雅怡人①。

1.2 湖泊區

避暑山莊的湖泊區設置在宮殿區的北邊,有8個島嶼分布于湖面上,使湖面從整形變成了大小不一的區域,整個分界洲島高低錯落。景色中不僅包含青山綠水,還富有江南魚米之鄉的風格特色。一直以來,江南園林都深受清朝皇帝的喜愛,然而,皇帝難得出巡也只能在江南停留幾日。因此,為了把江南園林搬到自己的園中,在避暑山莊中按照江南景觀仿制了多處景觀,很多景觀的特色、藝術性甚至超過了江南園林。

在湖泊區的大量建筑中,很多建筑的風光與江南獅子林的典型江南風光較為相似。湖泊區中的建筑主要采用了分布式這一布局手法,園中藏著園,各個建筑呈現了不同的形態,而且風格也各有特色。

1.3 平原區

避暑山莊在西部對平原區進行了設計,形成了湖光山色、綠草如茵的景色,其廣闊風光與蒙古草原相似。清初,受到皇家對藏傳佛教的信奉影響,同時因部分少數民族的上層貴族也會出現在避暑山莊中,因此在避暑山莊中設置寺廟也能夠作為貴族禮佛朝覲皇帝的場所。為了凸顯宮殿的宏偉壯麗,此類寺廟大多位于向陽山坡層。我國現存的此類寺廟中屬帝王以及皇家所用的苑囿和寺廟群最大,對古代中國的園林和建筑這兩種藝術進行了最大化的集成,體現出了我國古代人民的創造力。

避暑山莊中園林的建筑風格傳承并發展了我國古典園林,設計時對各種素材和技法進行了創新的運用和總結,使其成了最典型的自然山水園與建筑園林的代表。避暑山莊中建筑物的設計,不管是單體建筑還是建筑群,都對不同的建筑藝術進行了發展和創新運用,秉承著“移天縮地在君懷”的建筑主題,其建筑所吸取的精髓來自我國各大南北名園,又有其獨特的風格①。建筑風格中集聚了各種我國古代形象,展示了我國古代高超的木架結構建筑技藝,其木架、磚石以及漢式建筑中又完美地結合了少數民族的建筑結構以及建筑形式。以普寧寺為例,普寧寺的總體布局是四進院落,寺廟前半部為漢式禪宗寺廟,具有漢族傳統佛教寺廟的特征;后半部為藏式,仿西藏桑鳶寺而建,兩種不同風格的建筑融為一體。整座寺院雄偉壯觀。

1.4 山巒區

避暑山莊的山巒區位于西部以及北部,大約占據了全園面積的四分之三,此類地段中擁有跌宕起伏的山巒、縱橫交錯的溝壑以及奇峰怪石等,景色在一年四季各不一樣,且都十分宜人,不同的地區有著不同的氣候,如同人間仙境一般,是最佳的避暑勝地。此奇景中還包含了棒槌山、蛤蟆石等,高聳的樓宇以及寺廟殿堂具有映襯、相互點綴的效果,使得整個山巒區更具獨特魅力。

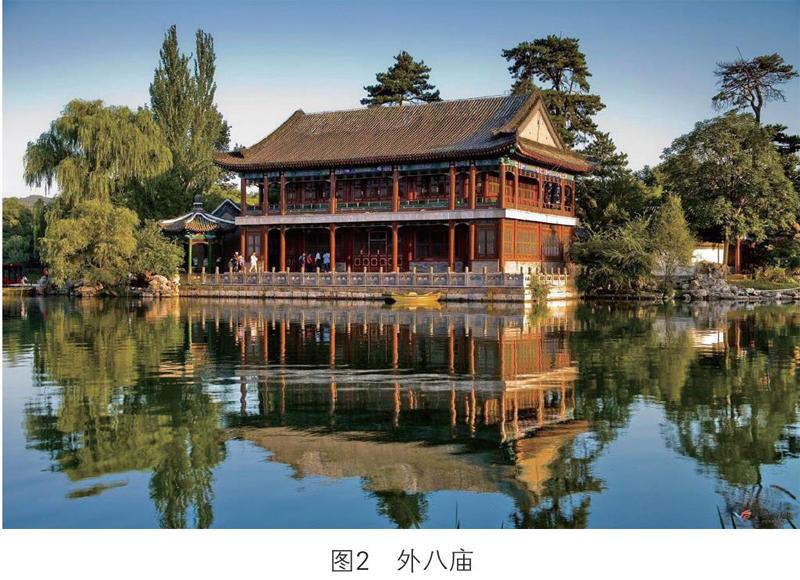

避暑山莊在東北部山麓設置了大規模的寺廟,使建筑風格變得宏偉壯觀,這就是著名的“外八廟”(圖2)。外八廟建筑的風格就是漢室宮廷,同時該建筑藝術特色中還包含了各個少數民族的文化元素,該建筑中集聚了多元化的中國古代寺廟設計風格②。

針對整個避暑山莊來說,山巒風格中對南北建筑藝術的精華進行了貫通,不僅有著雍容華貴、典雅富麗的北方皇家氣派,并且有著江南水鄉怡然淡雅、秀外慧中的南方風度,讓北方建筑和南方建筑在藝術風格上在這里得到了巧妙而又完美的結合。避暑山莊中的大多數樓閣和墻體都是青磚灰瓦,使其變得更加淡雅而莊重。與京城富麗堂皇的宮廷裝飾相比,對比十分鮮明,是讓皇室成員都流連忘返的避暑勝地。不同于其他皇家園林的是,承德避暑山莊園林對中國“以人為之美入自然,符合自然而又超越自然”的古典傳統造園思想進行了繼承和發展,特別是其設計和選址等都與當地的地勢和地形進行了結合,通過與大自然優勢的結合,達到了依山傍水、順其自然的效果,并且其園林建筑中集聚了南北方風格和藝術為一體③。

2 避暑山莊的仿建文化

2.1 仿建緣由

我國園林有著非常悠久的歷史,最開始是宮廷園囿,到了明清時期開始在江南地區流行。當時的江南地區有著發達的經濟和濃厚的文化氛圍,并且有著十分宜人的景色,士紳階層有充足的財力和精力打理自己的宅院,并在自己的園子中融入了山水情懷。而對生活在馬背上的北方民族來說,清朝皇帝常年生活的北方地區廣袤而又寒冷,康熙皇帝及后來的乾隆皇帝出巡江南時,領略了秀麗的南國風光,還都十分欣賞曾到訪的雅致而又充滿詩情畫意的江南園林。當時的清朝有著雄厚的財政能力,足以建造大型的皇家園林,因此在北方復制了江南風景,以此來讓皇帝能夠在家門口就欣賞江南景色,避暑休閑。

2.2 仿制過程

“樣式雷”家族是負責設計避暑山莊的宮廷設計師,宮殿、皇陵、御苑等清代重要宮廷建筑和皇家工程,幾乎都出自雷氏家族。而在塞外所建造的這座皇家園林具有宏大的規模,不僅需要采集江南園林的詳細信息,還采用了燙樣等方法對建筑尺度的反復推敲,以此來使設計達到理想的效果。自1703年到1792年間,建造了一百二十多組精致的景觀,其中就包括了著名的“康熙三十六景”。避暑山莊的建成是從最初對形式的仿建轉變為對意境的再創造,最終完成的避暑山莊見證了清代皇家園林的設計及發展過程,并且利用創新的規劃理念實現了對各種江南園林的仿建創新手法最大化的集成。

由于以往的南方園林都是個人所有的,所以南方園林一般占地面積都不大,且有著鮮明的主題,各園都有著自己獨特的風格。但是避暑山莊卻有著較大的占地面積,達到了5.64平方千米,包含了湖泊以及山巒等各種地形,在大園中又建造了小園,使園林的大規模建造得到了實現。在這里有著各種各樣的園林分區,所形成的景色形態也各不一樣,讓人在各場景中的穿越和觀賞能夠更具趣味性。整體上不僅整合了避暑山莊全景,其中的“外八廟”還體現出大國的懷柔政策,在整個園林情懷中添加了執政者的國家戰略意味①。

3 創新設計手法

3.1 因地制宜

大部分亭臺樓閣在南北方園林中都是隨山就勢,建筑將完全自由作為了布局和朝向上的重點。例如,蘇州網師園中去掉正堂部分之后,建筑本身的朝向并不固定。建筑物在避暑山莊中大多數都在南北、東西的正交軸上,沒有對自由的游廊形態加以考慮,也沒有關注亭閣的朝向。如“無暑清涼”和“月色江聲”這兩處建筑群在如意洲上的建造,其平面布局形態中雖然包含了自由,但又維持了秩序。這種理念在之后皇家園林中的頤和園以及圓明園等的建造中也得到了繼承。集中體現了建筑布局所受到的來自北方皇家禮制文化—“方正格局,四平八穩”的影響。

3.2 符合地方審美和氣候狀況

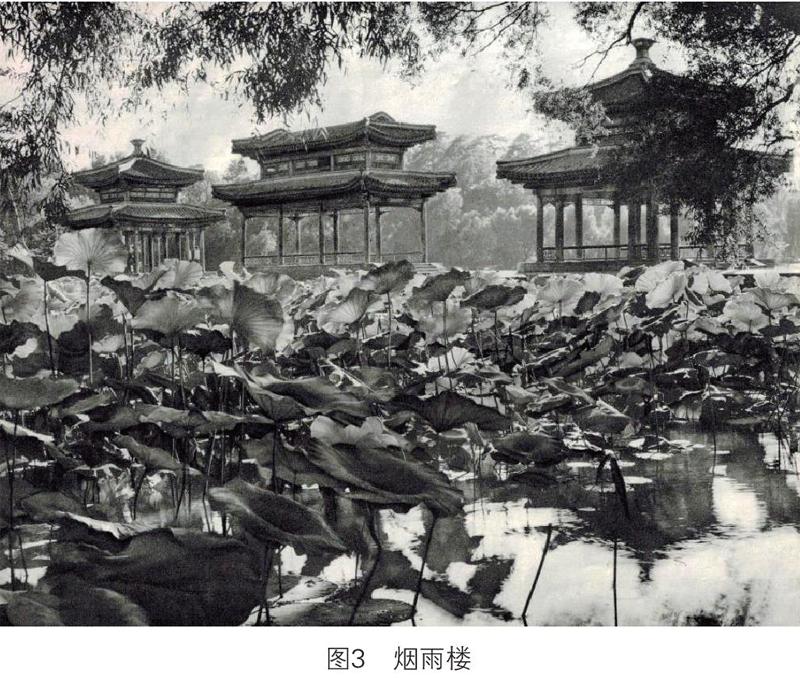

針對后期的南方園林來說,其風格發展越來越趨向于精巧型以及纖細型,至于廣泛地采用了極高的嫩戧發戧形式,使建筑屋頂的形象能夠像鳥翼般富有趣味。而“樣式雷”家族主持修建的避暑山莊,依然采用了平緩的傳統官式檐口。例如,避暑山莊中的煙雨樓(圖3)在如意洲北側,雖然其建筑形式仿造了嘉興南湖湖心島上的煙雨樓,然而卻舍棄其嫩戧的做法。因此,建筑雖緊挨著湖水,但在輕盈靈動之余體現了建筑形象的端莊穩重②。

3.3 和諧共存的建筑體量

避暑山莊仿建了大量南方有名的建筑,但是如果只是對建筑體量的原樣照搬,其陳列形態一定會像“世界公園”那般,導致整體中的建筑之間存在著沖突,并且使園林失去了和諧的美感。因此,為了使各建筑之間能夠免于發生此類沖突,“樣式雷”家族在仿建的同時,大規模改動了建筑體量。

例如,金山上帝閣的建造仿造了鎮江的金山寺,金山寺建造在山上,高度約30米,如果對其原貌進行直接仿建,不僅從整體打破了樸素低調的塞湖周邊格局,并且磬錘峰聳立在其背后也會給人景觀重疊的感覺。于是在設計上帝閣時,參照金山寺進行了巧妙地仿建,上帝閣的規模縮小到了3層的高度,并在湖邊的密林中對建筑進行了掩映,使湖區景觀變得和諧。再如位于平原區的永佑寺舍利塔的建造,仿建了杭州的六和塔。六和塔塔高59.89米,體量較為粗壯。但是永佑寺在避暑山莊中所處的環境卻有著十分廣袤的平原,為了在視覺上能夠更加明顯,以細高苗條的形態建造了永佑寺舍利塔,從視覺上形成了拔地而起的效果。就這樣,通過在各個場景中采用不同的處理方式,才使避暑山莊具備了既豐富又協調的景觀。

4 結束語

綜上所述,在對皇家園林進行大規模建造的整個發展歷程中,最初的仿建文化就是從避暑山莊的建造開始的,皇家園林在后續的建設中多少都吸取了避暑山莊的經驗。如何通過對其精髓的仿制來避免原樣照搬,并以此為基礎對仿建進行創新設計,是仍然需要繼續解決的問題。