漫談廣西隋唐墓葬的形制

蘇海通

摘 要:廣西隋唐墓葬作為隋唐文化的一個重要組成部分,其墓葬形制有其獨特的特點和形成原因。該地隋唐墓葬數量并不多,主要有豎穴土坑墓、磚室墓、崖洞葬等,多分布在重要的政治、文化、經濟、交通中心,其墓葬形制除了受當時中原文化的影響外,還受當地文化、自然環境、風俗的制約,土坑墓、崖洞葬的墓主多是一般平民,磚室墓則多是官員,從某種程度上反映了當時尊卑有別、等級嚴明的喪葬制度和社會制度。文章針對廣西地區隋唐時期墓葬形制進行簡單的分類,并對其形成原因作初步的分析探討,以期為該區域隋唐時期人民生活狀態及文化研究提供一份參考。

關鍵詞:廣西;隋唐;墓葬;分類

廣西地處我國大陸南部,南臨北部灣和南海,西南與越南接壤,毗鄰廣東、云南、貴州、湖南等省份。先秦時期,廣西分屬西甌、駱越,與今天的廣東合稱嶺南。公元前222年,秦始皇統一六國后,派屠睢攻打嶺南,公元前214年,基本上把嶺南劃入其統治版圖,分設桂林郡、象郡、南海郡等3郡,廣西分屬桂林郡、象郡;漢初,南海郡尉趙佗割據桂林郡、象郡,建立南越國。公元前111年,漢武帝平定南越國,將蒼梧廣信(今梧州)設為交趾部9郡的行政中心;到了三國兩晉時期,廣西先后歸屬于吳、晉及不斷更替的南朝宋、齊、梁、陳各政權;隋朝時隸屬揚州部;唐初在廣西設州、縣,嶺南共45州,分屬廣州、桂州、容州、邕州、安南5個都督府,隸屬于嶺南道;唐咸通三年(862),將嶺南道分為嶺南東道和嶺南西道,廣西正式成為一級獨立政區。①物質文化的整體面貌很少在新王朝新建之初遽然變化,也不因舊王朝的覆滅而突然消失②,況且廣西與中原相距較遠,期間雖被割據,卻沒有長時間脫離中原王朝的統治,使其文化具有濃厚的地域色彩,在中原王朝不斷更迭替換的過程中,其物質文化更新相對是較慢的。中原王朝新建之初,該區域往往保留前朝的文化,其墓葬形制在中原文化的影響下不斷改變,同時也保留了部分本地因素,這就形成具有雙重文化色彩的墓葬文化。與廣東地區相比,廣西發現的隋唐墓葬數量較少,兩地的墓葬形制相近,隋唐時期稱為嶺南道,唐朝晚期才將廣西分出為嶺南西道,其部分交界區域的文化特征應該是相近的,兩地雖然沒有大山阻隔作為分化分區的根據,但廣西多為少數民族居住地,比如瑤族、苗族、壯族等又與漢族雜居,當時廣東番禺(今廣州)等地區的外貿較發達,和外來文化交流較多,因此它們的文化有著各自的特點,比如具有少數民族特點的崖洞葬葬俗并未在廣東發現。本文嘗試對廣西地區墓葬形制進行簡單分類,探討其特點,并簡略分析其成因。

1 廣西隋唐墓葬的考古發現

廣西地區的隋唐墓發現不多,多在桂東北、桂東、桂東南,主要包括梧州、欽州、桂林、賀州等地,其他地方少見或不見。這些地區是當時地方政府的所在地,水路、陸路交通較其他地方便利,因此部分貴族或官員死后就附近選地埋葬,這或許就是墓葬集中出現在部分區域的原因。目前已發現隋唐墓葬近50處,而其中有多處已遭毀壞,形制不明,出土的隨葬品更是寥寥。

桂東北地區發現的隋唐墓葬主要有:桂林興安縣紅衛村發現“貞觀十五年”紀年唐墓磚室墓1座③;桂林灌陽縣畫眉井發現隋代墓葬11座,5座為磚室墓,其余6座均被破壞,形制不明④;2005年桂林平樂木棺汀遺址發現唐墓土坑墓1座⑤;桂林全州縣發現紀年唐墓磚室墓1座⑥;桂林灌陽水槽發現唐墓1座,為磚室墓①;桂林興安白塘發現唐墓1座,為土坑墓。②在桂東地區所發現的隋唐墓葬主要在梧州、玉林兩地:梧州木鐸沖遺址發現唐墓2座,為土坑墓③;玉林容縣唐李諫墓①。桂東南地區發現的隋唐墓葬主要有:欽州市發掘隋唐墓葬磚室墓7座,均為寧氏家族墓葬④;北海發現唐墓土坑墓1座⑤;南寧隆安弄山崖洞葬1處。⑥此外,梧州、玉林等地亦發現多處隋唐墓葬,但大多因施工而毀,形制不明,僅殘存一兩件隨葬品。

2 廣西隋唐墓葬的形制

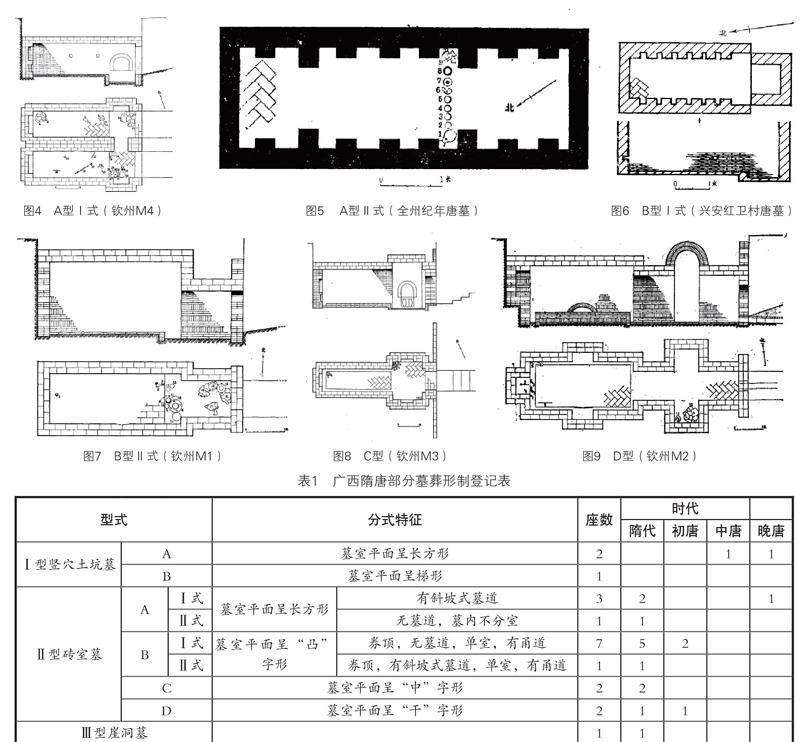

根據唐墓所使用的構筑材料和開鑿形式等的不同,可分為豎穴土坑墓、磚室墓、崖洞葬三大類。⑦

2.1 豎穴土坑墓

見報道的3座豎穴土坑墓,墓室都比較小,結構相對簡單,沒有墓道。僅興安白塘一處發現有封土殘存,但也早挖毀,墓坑多用原坑土回填,個別用較硬的五花土回填,未發現有經夯打的痕跡。尸骨和葬具均已不存,葬式不明。據墓室平面形狀可分A型、B型兩種類型:

A型,墓室平面呈長方形,如廣西梧州木鐸沖遺址M1(圖1)、M5(圖2)。M1墓坑平面呈長方形,長220厘米,寬90厘米。坑內有松軟的暗紅色填土,經長年的雨水沖刷侵蝕,墓室部分毀壞,墓室尸骨已無存。靠西北角位置出土青瓷帶蓋四耳罐1件,罐內無其他器物。M5平面亦為長方形,長240厘米,寬134厘米,無封土,同樣由雨水的沖刷侵蝕,致使墓室部分遭受破壞,尸骨及棺木已腐朽無存,出土金發釵、銀匙、銀盞、銅鏡、陶俑、陶磚、瓷罐、滑石豬等隨葬品22件。④

B型,墓室平面呈梯形,僅發現1座,為廣西平樂木棺汀遺址M68,無封土,墓一端寬、一端窄,長164厘米,寬30~60厘米,墓口局部已遭破壞。填土為較硬的五花土,尸骨和棺木已腐朽無存,葬式不明。隨葬品集中于墓坑較寬的一端,出土有四系罐、瓷碗等(圖3)。①

2.2 磚室墓

共16座磚室墓,除個別墓葬結構較復雜外,大多結構簡單,墓頂以券頂為主,以單室墓最為常見,有個別合葬墓。據墓室的平面形狀可分為4型,分別為A型、B型、C型、D型。

A型,墓室平面呈長方形,根據有無墓道和墓室結構情況還可以分為2式:Ⅰ式3座,斜坡墓道,券頂,雙室平行,平面大小相同,形制相似,中間有隔墻,墻開通道,墓壁設有壁龕。如廣西欽州隋唐墓M4、M5以及廣西容縣李諫墓(圖4);Ⅱ式,1座,沒有墓道,只有墓室。如全州紀年唐墓(圖5)。

B型,8座,墓室平面呈“凸”字形,根據有無墓道和墓室結構情況還可分為2式:Ⅰ式,7座,墓頂為券頂,單室,無墓道,有甬道。如灌陽縣畫眉井隋代墓葬5座、灌陽縣水槽唐墓、興安紅衛村紀年唐墓(圖6);Ⅱ式,斜坡墓道,甬道,單室,墓頂為券頂,甬道底部低于墓室底部。如欽州隋唐墓M1(圖7)。

C型,共2座,墓室平面呈中字形,券頂,由墓道、甬道、前室、后室組成。前室寬短,后室狹長,呈長方形,甬道較短,墓內帶壁龕,如廣西欽州隋唐墓M3(圖8)、M6。

D型,共2座,墓室平面略似雙“凸”字形,券頂,由前室、后室、前甬道、后甬道等部分組成,前后室帶壁龕,如廣西欽州隋唐墓M2(圖9)、M7。

2.3 崖洞墓

崖洞葬作為我國南方少數民族的一種葬俗,主要分布于黔南和貴北地區,貴陽和平壩區也有發現①。廣西隋唐崖洞葬目前僅發現南寧隆安弄山灣崖洞葬1處②,洞內存5具棺木,呈4前1后放置,均為二次葬。棺木是用整段圓木從中鋸開制成,中心挖空,鑿出子母口連接。

權奎山先生在《中國南方隋唐墓的分區分期》③中根據墓型和典型器物的增減演變規律,將嶺南地區隋唐墓葬劃分為四期:隋代為第一期;唐高祖、太宗時期為第二期;唐高宗至玄宗時期為第三期;唐肅宗至哀帝時期為第四期。本文按其分期方法進行分類,統計廣西地區墓葬形制和數量(表1)。

3 墓葬形制分析

廣西雖然地處隋唐王朝疆域的偏遠地區,但在墓葬形制及隨葬品方面都深受中原文化的影響,文化傳播的途徑是比較多的,比如秦漢以降北方的漢族官員、商人、南遷的流民等帶著中原的葬俗到了廣西。①中原地區貴族階層墓葬流行帶有長斜坡墓道的方形或弧方形磚室墓和方形土洞墓,平民墓葬多為長方形土洞墓。②廣西地區貴族階層墓葬主要以磚室墓為主,隨葬品不多,多為小型物件,平民墓葬主要是土坑墓,隨葬品只有一兩件,甚至沒有體現當時等級森嚴的喪葬制度,同時也反映出上層貴族與平民間巨大的貧富差距。廣西地區隋唐早期貴族墓葬的隨葬品中亦流行四系罐,這和中原地區是一致的。

從目前發現的廣西隋唐墓葬來看,隋唐早期的貴族墓葬形制以磚室墓為主,到了后期只發現了土坑墓兩座,而這種土坑墓的主人也是有一定身份地位的,這點從其較豐富的陪葬品可以得到反映,后期未發現磚室墓。從統計的資料上看,土坑墓的數量沒有磚室墓多,但并不能說明磚室墓比土坑墓更流行,相反,隋唐時期的廣西地區平民是占大多數的,在地位低下、財富有限的情況下,他們無法負擔磚室墓作為死后的棲息耗費,土坑墓則是最佳選擇,那么土坑墓應該是最多的,但由于土坑墓很難在南方多雨潮濕的環境下保存至今,因此發現此類墓葬的數量少于磚石墓也就不難理解了。

上層貴族希望死后的尸身能更久地保存,再加上出于防盜的原因,往往選擇修建防水性較好和有一定空間的磚室墓。廣西地區的隋唐墓形狀有長方形、“中”字形、雙“凸”字形、“凸”字形等。磚室墓流行設青磚為材料的棺床,不流行中原地區的天井,中原地區流行的等級較低的單室土洞墓在廣西地區也未有發現。土洞墓沒有出現在廣西,這和當地的氣候及土壤條件有關,廣西地處低緯度,北回歸線橫貫中部,南臨熱帶海洋,北接南嶺山地,西延云貴高原,屬亞熱帶季風氣候區,氣候溫暖,雨水豐沛,土壤含水分高,這就使土洞墓這種形制難以使用。廣西的泥土多為紅色,上層熟土層易挖,下層則很難挖,挖洞耗時、耗力,再加上多雨的自然條件使泥土長期處于濕潤狀態,這樣挖好的土洞不久便會坍塌,因此必須要用磚支撐,這大概也就是廣西地區墓葬中磚室墓比較流行的原因了。

在干燥少雨的中原地區,選擇土洞墓是因地制宜,中原地區的地下水位較深,年降水量和次數都遠不如南方,泥土干燥含沙量大,易深挖,不易坍塌,這點從北方部分地區以窯洞為住宅就可以證明。同時,平民挖土洞墓安葬死去的人也不會耗費過多的財力。天井在廣西地區是不必要的,由于多雨多水的氣候,會使天井成為漏水進泥的缺口,從而毀壞墓室,因此推測這是廣西地區隋唐墓葬不設天井的主要原因。因磚室墓大多限于有身份的人,普通平民則會選擇崖洞葬或者是土坑墓,幾乎無隨葬品,這些平民墓中的尸骨及葬具在濕潤的泥土中易被微生物腐蝕,難以保存至今。而崖洞葬則不然,其內干燥通風的自然條件,成為尸骨能長期保存的重要因素,推測其可能為少數民族中的首領或有一定身份的人死后的安葬處。