天津五大道

張莫

俗話說(shuō):北京四合院,天津小洋樓。短短十個(gè)字就將北方兩座大城市的建筑風(fēng)格表述得淋漓盡致。如要論起“天津小洋樓”,必然繞不開(kāi)“五大道”。五大道位于天津市和平區(qū),包含由南向北并列著的馬場(chǎng)道、睦南道、大理道、常德道、重慶道五條道路構(gòu)成的區(qū)域,占地1.28平方公里,追其歷史,可回溯到清末民初那段屈辱的時(shí)光。

1860年,第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,天津開(kāi)埠,英國(guó)人將海河邊到大沽路的狹長(zhǎng)地帶劃為英租界;1903年,英國(guó)掠取墻子河以南大片地區(qū),稱(chēng)之為“推廣界”。取得土地后,英租界當(dāng)局馬不停蹄地開(kāi)始了推廣界的整體規(guī)劃設(shè)計(jì),1918年,時(shí)任英租界工部局代理工程師的安德森提交的方案被認(rèn)可,并逐步推進(jìn)實(shí)施:吹泥填土,用海河疏浚工程的淤泥墊高低洼區(qū)域;整體路網(wǎng)主道保持近乎水平,并呈東西走向,以便獲取良好的日照;鋪設(shè)下水道和自來(lái)水管……五大道雛形逐步呈現(xiàn)。

施工正在有條不紊地進(jìn)行著,時(shí)局依舊變換莫測(cè),辛亥革命、軍閥混戰(zhàn)……于是,那些清朝遺老、商賈大亨、軍閥官員們便攜家?guī)Э趤?lái)尋求租界庇佑,在這片嶄新的土地上建起了一座座風(fēng)格獨(dú)特的小洋樓,讓這片區(qū)域瞬間繁華起來(lái)。

時(shí)光遠(yuǎn)去,洋樓留存,漫步其中,似乎便撥開(kāi)了歷史的迷霧,親眼見(jiàn)證那百余年歷史中叱咤風(fēng)云的萬(wàn)丈豪情、夜夜笙歌的紙醉金迷、榮辱興衰的家國(guó)情懷……

以樂(lè)之名先有馬場(chǎng)道,后有五大道

1864年,德國(guó)人德璀琳乘坐輪船來(lái)到中國(guó)時(shí),年僅22歲。當(dāng)時(shí)的他可能尚未預(yù)及,他將在中國(guó)的政治舞臺(tái)上扮演重要的角色:參與中英談判簽訂《煙臺(tái)條約》,把持天津海關(guān)22年,陪同李鴻章出訪歐美各國(guó)尋求幫助……而對(duì)于其壽終之地——天津而言,德璀琳更是該地近代城市開(kāi)發(fā)建設(shè)中至關(guān)重要的人物。

德璀琳酷愛(ài)賽馬,1886年,憑借著與李鴻章的私人關(guān)系,他獲得了天津城南佟樓附近200多畝的土地后,便迅速召集工人動(dòng)工,修建跑道、馬廄、看臺(tái)——中國(guó)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)賽馬場(chǎng)(今天津工業(yè)展覽館附近)就此出現(xiàn)。賽馬場(chǎng)即成,眾多在津外國(guó)人聞聲而至,于是,一條從英租界通往賽馬場(chǎng)的土路逐漸建成。1901年,當(dāng)局對(duì)這條道路進(jìn)行翻修,并將其命名為“馬廠道”。20世紀(jì)40年代,這條道路更名為“馬場(chǎng)道”,沿用至今。當(dāng)時(shí)的德璀琳坐在看臺(tái)上,看著馬匹競(jìng)跑,手舞足蹈、熱血沸騰,他可能沒(méi)有想到,今后五大道會(huì)以此道為標(biāo)準(zhǔn),平行而建,并吸引大批政客、豪商、軍閥前來(lái),建起一幢幢風(fēng)格迥異而又獨(dú)具特色的小洋樓,成為如今天津“萬(wàn)國(guó)建筑博覽會(huì)”的代表。

1925年,英商賽馬會(huì)擴(kuò)建賽馬場(chǎng),并緊鄰賽馬場(chǎng)修建了一座磚木結(jié)構(gòu)的英式田園風(fēng)格小樓——鄉(xiāng)誼俱樂(lè)部。穿過(guò)一條林蔭大道,一幢清水紅磚的大樓赫然出現(xiàn)在眼前——這就是鄉(xiāng)誼俱樂(lè)部的主樓。主樓地上兩層,地下一層,在二樓人字形房檐下,鐫刻著玫瑰金色“天誼英倫”四個(gè)顯眼大字。走近樓內(nèi),紅色硬木鋪地,循著樓梯轉(zhuǎn)入二樓,抬頭可見(jiàn)彩色玻璃穹頂,透出教堂的莊嚴(yán)感。房間內(nèi),留聲機(jī)、收音機(jī)、陶瓷罐子等老物件隨處可見(jiàn)。

如今的鄉(xiāng)誼俱樂(lè)部,已成為“天津市干部俱樂(lè)部”,那些精心雕琢過(guò)的裝飾、擺件在時(shí)光里寂靜無(wú)聲,但當(dāng)人們移動(dòng)到曾經(jīng)的舞廳(現(xiàn)改為餐廳),雙腳在帶有彈簧的木地板上微微雀躍時(shí),似乎還能感受到地板隨著躍動(dòng)輕輕顫抖,當(dāng)年金迷紙醉、觥籌交錯(cuò)的歡宴場(chǎng)景便不自覺(jué)地在腦海深處騰起……

鄉(xiāng)誼俱樂(lè)部屬于公共娛樂(lè)性建筑,馬場(chǎng)道兩邊鱗次櫛比的民居建筑的序幕則開(kāi)始于達(dá)文士樓。達(dá)文士樓修建于1905年,原為一位德國(guó)軍官所有,德國(guó)一戰(zhàn)失敗后,德國(guó)軍官回國(guó),便將此寓所賣(mài)給了英國(guó)商人達(dá)文士,因而得名。達(dá)文士樓位于馬場(chǎng)道121號(hào),為西班牙風(fēng)格的兩層磚木結(jié)構(gòu)建筑。遠(yuǎn)看這座小洋樓,人們首先會(huì)被緋紅的瓦攏鐵房頂吸引,當(dāng)走進(jìn)這幢小樓,又立馬被其淺黃色水泥砂漿造就的凹凸不同的外墻面所震撼,墻面粗而不糙,與門(mén)窗一起形成一種和諧而溫暖的氛圍。穿過(guò)大門(mén),英式的壁爐、圓形的落地大窗展現(xiàn)在眼前,沿著樓梯而上,如果細(xì)心,便能在樓梯欄桿上發(fā)現(xiàn)形如歐洲中世紀(jì)盾牌的族徽,由于該房始建的德國(guó)軍官為誰(shuí)尚無(wú)法考證,該族徽也成為了這幢老房子的秘密,等待著好奇的人前往瞻仰與探尋……

刀光劍影睦南道庭院深深大理道

與馬場(chǎng)道緊鄰的大道為睦南道,睦南道修建于1929年,長(zhǎng)約2公里。相比馬場(chǎng)道的作樂(lè)之情,睦南道似乎更帶有一種刀光劍影般的江湖氣息。

1928年,第二次北伐戰(zhàn)爭(zhēng)正在進(jìn)行,時(shí)任第六軍團(tuán)第十二軍軍長(zhǎng)的孫殿英奉命到冀北剿撫奉軍余部,途經(jīng)馬蘭峪一帶時(shí),孫殿英忽然召開(kāi)緊急會(huì)議,對(duì)外宣布在此地進(jìn)行軍事演習(xí),而實(shí)際上其部隊(duì)則悄悄潛入清皇家陵園東陵地宮……一場(chǎng)震驚全國(guó)的清東陵盜墓案就此展開(kāi)。

1930年,孫殿英為其三姨太在睦南道20號(hào)附近置地建屋,相傳所造該屋的經(jīng)費(fèi)就源于此次盜墓,更甚有言說(shuō),所盜寶貝也藏匿于此。從東進(jìn)入睦南道,行約不久,便見(jiàn)到一座高大的帶有折衷主義色彩的洋樓,樓高三層,帶地下室,淺棕色立面配以白色的轉(zhuǎn)角和窗楣。整座大樓外觀最具顯眼的當(dāng)屬入口處的四組八根立柱——立柱呈絞繩式,展現(xiàn)出渾厚的力量感。雖說(shuō)清東陵贓物是否曾藏于此無(wú)法證言,但這所宅子在當(dāng)時(shí)的確充當(dāng)了孫殿英販毒、販賣(mài)軍火的重要根據(jù)點(diǎn),也為這所宏偉的大樓蒙上一層離奇的色彩。

與“江洋大盜”孫殿英舊宅相距不遠(yuǎn)的,是一生正直的顏惠慶的故居。顏惠慶曾任中華民國(guó)總理,更是中國(guó)有名的外交家:在巴黎和會(huì)上,出任代表團(tuán)顧問(wèn),為中國(guó)代表團(tuán)拒絕簽字立下汗馬功勞;1921年,在其斡旋下,成功阻止《英日同盟條約》的續(xù)簽……1927年,顏惠慶在睦南道26號(hào)購(gòu)得土地,不過(guò)直到1934年從英國(guó)回國(guó)后,他才聘請(qǐng)意大利設(shè)計(jì)師保羅·鮑乃弟設(shè)計(jì)建造了該所房屋。

顏惠慶故居為歐洲中世紀(jì)古典主義風(fēng)格的三層磚混結(jié)構(gòu)樓房,立面為硫缸磚清水墻,上鑲疙瘩磚,凹凸有致,形成了獨(dú)特的“疙瘩樓”。洋樓分三段,左右對(duì)稱(chēng),中部凸出四聯(lián)拱形外廊。人們先經(jīng)過(guò)高大的轉(zhuǎn)折踏步臺(tái)階,方可進(jìn)入樓內(nèi),樓內(nèi)裝飾處處考究,地板、護(hù)墻的木材來(lái)自菲律賓珍貴樹(shù)種,壁爐為文藝復(fù)興風(fēng)格,碩大的彩繪玻璃窗別具靜謐氣息……1943年,這里成為偽滿(mǎn)州國(guó)駐天津領(lǐng)事館,多少偽滿(mǎn)州人士出入此處,將各懷鬼胎的心事刻烙進(jìn)這幢大樓……

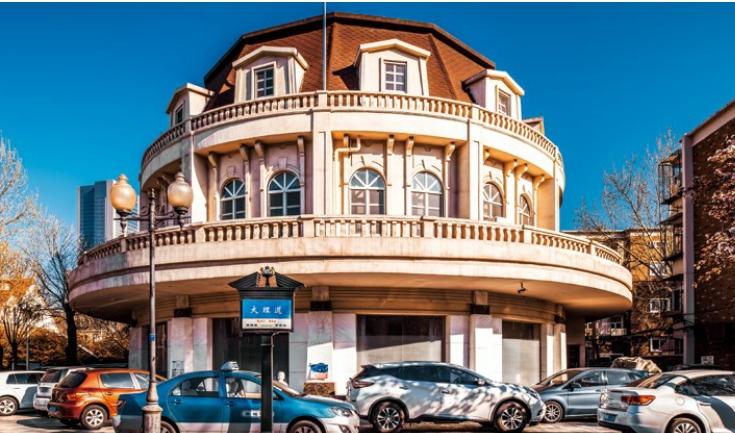

從睦南道繼續(xù)往北,便是大理道。大理道全長(zhǎng)1745米,原稱(chēng)新加坡道,坐落于五大道中心位置。大理道上的小洋樓多高圍墻、大庭院,展現(xiàn)出一股“庭院深深深幾許”的柔情。

大理道1號(hào)是蔡成勛的舊居。蔡成勛是直系軍閥的主要人物之一,南征北討風(fēng)光無(wú)限,直系失敗后,他解甲歸商,在天津投資實(shí)業(yè)、做慈善,1935年在睦南道上建立了這座公館式房屋。屋外繞青灰色高大圍墻,正門(mén)矗立高闊白墻,內(nèi)嵌朱褐色大門(mén),森嚴(yán)而莊重。公館主樓為法國(guó)羅曼式風(fēng)格建筑,青磚立面、白色窗楣。進(jìn)入樓內(nèi),一樓設(shè)有中國(guó)傳統(tǒng)特色的紅木落地透雕隔扇,極為精致。實(shí)際上,蔡成勛對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)禮法是有偏愛(ài)的,在主樓的東西兩側(cè)建有一排祠堂廟宇(現(xiàn)僅存西側(cè)一列),以供其家人吃齋念佛、祭祀祖先。據(jù)說(shuō),就是這深墻大院里,張學(xué)良與趙四小姐得以相識(shí);孫中山先生的靈柩送往南京安葬時(shí),在此舉行總理奉安紀(jì)念大會(huì),轟動(dòng)一時(shí)……

而在大理道66號(hào)孫震方舊居里,迎來(lái)送往過(guò)的影響中國(guó)歷史進(jìn)程的人更是不計(jì)其數(shù)。孫震方舊居建于1931年,外有圍墻環(huán)繞,如今早已爬滿(mǎn)綠植,主樓呈凹型,琉缸磚清水墻,紅瓦三角坡頂,開(kāi)天窗,為簡(jiǎn)潔的西班牙風(fēng)格。院子里白楊樹(shù)、院府海棠靜靜矗立,南歐風(fēng)格的草坪附近搭配歐洲的花壇,更有磚砌的花架甬道上爬滿(mǎn)了藤蘿花,風(fēng)吹花動(dòng),浪漫不已。20世紀(jì)50年代,這里被改為“和平賓館”,在院門(mén)邊懸掛的黃色銘牌上記載著曾在這里下榻的領(lǐng)導(dǎo)人:毛澤東、周恩來(lái)、賀龍、葉劍英、鄧小平……

“潛伏”常德道重慶道上的“王爺生活”

五大道中最短的一條道為常德道,全長(zhǎng)約1219米。常德道雖短,但其中的“紅色印記”卻源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。

在著名小說(shuō)《潛伏》中描述道:“站長(zhǎng)雖然在本地安了好幾處家,但始終與原配太太住在舊英租界常德道1號(hào)那所大宅子里。”小說(shuō)雖為虛構(gòu),但在常德道1號(hào)的小洋樓里卻真實(shí)上演過(guò)諜戰(zhàn)豪情。