加拿大佩姬灣

李普通

在加拿大東部大西洋沿岸,分布著眾多古老的漁村。這其中,有一個名字最為人們熟知,那就是佩姬灣。

佩姬灣位于加拿大新斯科舍省,距新斯科舍省的首府哈利法克斯約40分鐘車程。在這個伸入大西洋海角的漁村,矗立著一座紅頂白身的燈塔,它是大西洋海岸上鏡次數最多的燈塔,引來無數人前往打卡,堪稱加拿大的經典地標。

人們因燈塔而來,但當他們從這里離開,心中卻增添了更多值得回憶的東西:古樸的彩色小木屋、生動的雕塑作品、美味的古法燉龍蝦,還有那個浪漫的愛情故事……

古老的漁村和燈塔屬于佩姬灣的獨家記憶

佩姬灣的歷史,要從1811年說起。

由于地理位置的特殊性,新斯科舍省是早期歐洲移民聚居之地。1811年,新斯科舍省將境內800英畝的土地贈予給6個德國后裔家庭,這片土地便是現在的佩姬灣。靠海吃海,于是,最早的定居者便將捕魚作為主要的經濟支柱,此外,他們還在土壤肥沃的地方耕種、放牧牛群,開始了自給自足的生活,這個小小的港灣也逐漸發展成一個漁村。到了1900年,漁村人口已達300人,建有學校、教堂、百貨店、龍蝦加工罐頭廠等,還有各種噸位及種類的漁船,這也是漁村最興旺的時期。后來,隨著經濟的發展,越來越多的人離開漁村,走向外面的世界。時至今日,漁村人口只有約一百人,但這里常常熱鬧非凡,慕名而來的游客絡繹不絕,令這座古老的漁村充滿生機與活力。

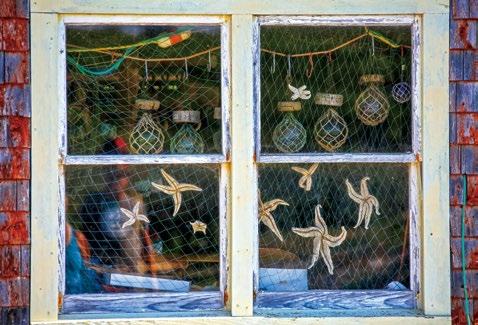

佩姬灣之所以吸引人,是因為來到這里的人,總能讓心靈得到安放。漫步其中,錯落的彩色小木屋仍保留著最原始的模樣,仿佛一直被歲月封印著,為人們遮蔽著風雨,承載著光陰的故事。停靠在岸邊的漁船,在水中隨著微波輕輕搖晃,五彩斑斕的漁具和捕撈龍蝦的木籠堆放在一旁,散發著生活的味道。湛藍的天空萬里無云,蒼茫的大海吹來陣陣溫潤的海風,還帶著淡淡的咸味兒,海鷗時而在高空歌唱,時而駐足覓食……這里處處都是動人的畫卷,而畫卷之中,一定少不了一座燈塔的身影。

新斯科舍省有上百座歷史悠久的燈塔,但沒有哪一座能和佩姬灣燈塔相提并論。這是一座經典的紅頂白身燈塔,矗立在海岸邊一片巨大的巖石上,藍天白云之下,面對一望無垠的大西洋,優雅而不失浪漫,透出一種天然去雕飾的自然之美。

燈塔最早建于1868年,為木式結構,分上下兩層。下層住著守護燈塔的人,上層塔頂安置有煤油燈和發光鏡,為大海上來來往往的航船照亮前行的路。如今,人們所看到的燈塔是1915年重建的,它保留了八邊型的塔身結構和經典的紅頂白身色彩搭配。佩姬灣燈塔在不同的年代有著不同的作用。二戰期間,它曾被作為加拿大皇家海軍的無線電站使用。但在此后很長一段時間,它都充當著當地的郵局,成為當時加拿大唯一兼具郵局功能的燈塔。那時,在岸邊的明信片小屋買一張明信片,寫一段文字,寄給思念的人,是屬于佩姬灣的獨家記憶。

現在,這座久經日曬雨淋的燈塔,無論是被印在明信片上,還是被定格在攝影師的鏡頭里,抑或被裝進人們的眼眶中,都顯得唯美至極。在藍天白云之下,海風輕柔地吹拂面龐,坐在燈塔附近的巖石上,遠眺一望無垠的大西洋,大自然的壯美讓人感懷。尤其是清晨和傍晚,在晨光或落日余暉的映襯下,畫面更加浪漫迷人。若是幸運,還會看到身穿蘇格蘭裙的樂手站在岸邊吹著長笛,婉轉悠揚的笛聲與呼嘯的海浪聲、海鷗的叫聲交織在一起,令人神往。

藏在名字中的愛情故事藝術家的靈感棲息地

佩姬灣因其遺世而獨立之美,吸引著來自世界各地的人前往觀光,這其中不乏眾多的藝術家,而最具代表的,就是著名畫家、雕塑家威廉·E·德加特。1930年,德加特為了尋找“地球上最美麗的地方”,辭去了在蒙特利爾的工作,之后坐火車來到哈利法克斯,接著搭乘前往南美的輪船,路過佩姬灣時,他被眼前的景象所震驚——這里和自己家鄉芬蘭的海岸風光是那么相似,于是決定在此定居。

德加特在這里度過了他的余生,他在《這是佩姬的小海灣》一書中寫到:1800年,一艘從英國遠航而來的帆船,在途徑佩姬灣附近海域的時候,不幸遇上了風暴,撞上燈塔附近的巖石后沉沒于深海之中,船上的人都未能幸免于難,只有一位名叫瑪格麗特的年輕女子,被當地漁村的一個小伙子所救,在朝夕相處的日子里兩人相愛了,從此開始了一段幸福的生活……這段愛情故事被當地人傳為佳話,后來人們便用瑪格麗特的小名佩姬(Peggy)命名了這個漁村。

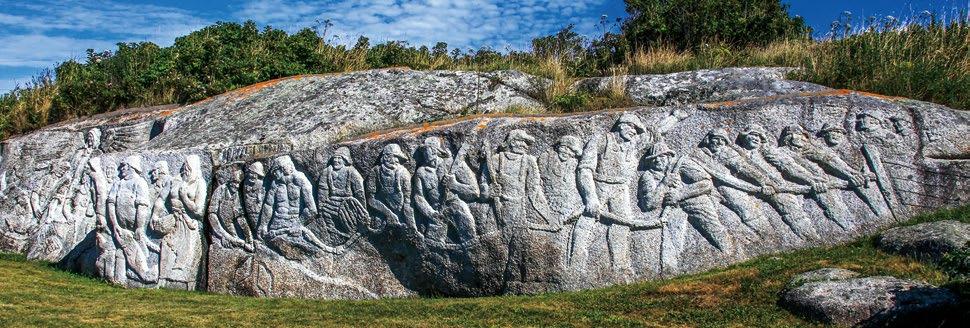

德加特不僅讓藏在地名中的愛情故事廣泛流傳,還在此留下了許多藝術作品。在佩姬灣唯一的教堂——圣約翰圣公會教堂中,就可以看到他的兩幅壁畫。每年5月1日至10月31日,佩姬灣的畫廊還會公開展出他的作品。畫廊外面是省立公園,這里有一座長約30米的花崗巖雕塑,名為“新斯科舍省漁民永久紀念碑”,這也是出自德加特之手。這座雕塑生動地描繪了32位漁民及其家人的形象,他們被水手守護神圣·埃爾莫和傳說中的佩姬庇護著。據說,雕塑上的每個形象都是根據真人所創作的。德加特耗時十年完成了這件雕塑作品,足見他對佩姬灣的情感至深。

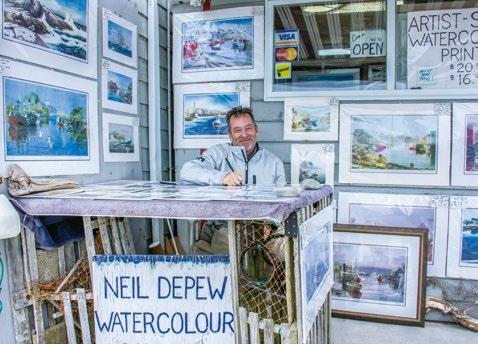

風景如畫的佩姬灣,是名副其實的藝術家靈感棲息地,許多藝術家都像德加特一樣,在這里潛心創作、流連忘返。漁村內隨處可見的雕塑、涂鴉,無不彰顯著濃濃的藝術氣息。偶然走進一間小巧的木屋,里面陳列著的精美佳作,則常常會帶給人無限驚喜。

值得一提的是,每年7月,佩姬灣會舉行一年一度的藝術節,至今,藝術節已迎來第十個年頭。在為期三天的節慶活動中,漁村里的藝術工作室、畫廊將開放展出眾多藝術家的作品,這些作品大多以佩姬灣為創作背景,展現了才華橫溢的藝術家們不同視角下的漁村風貌。走進這些極富感染力的作品,佩姬灣的美在人們心中也得到了升華。

龍蝦之鄉極具特色的海鮮盛宴

加拿大龍蝦久負盛名,其龍蝦捕撈區橫跨魁北克省、新布倫瑞克省、新斯科舍省、紐芬蘭省、拉布拉多省和愛德華王子島省,可以說,大西洋沿岸就是海鮮愛好者向往的天堂。其中,佩姬灣絕對算得上是新斯科舍省的“龍蝦之鄉”,漁村里隨處可見的漁船、龍蝦陷阱木籠、美食餐廳,就是最有力的證明。

佩姬灣漁民世世代代都使用陷阱木籠捕撈龍蝦,這種“陷阱”通常是由木條和漁網編織而成的半圓柱形木籠,其間設有可供龍蝦進入的洞,龍蝦進入木籠后便很難逃脫。至今,這里的漁民仍舊使用這一傳統的捕撈方式,將陷阱木籠系在彩色長繩上,沉入海里,然后等待龍蝦上鉤。每個木籠每次能捕獲的龍蝦數量十分有限,因此使用這種捕撈方式,對生態的傷害相對較小。

來到佩姬灣這個小漁村,探訪當地餐廳、品嘗新鮮捕撈起來的龍蝦是必不可少的行程。若是傍晚漫步漁村,夜幕降臨前的漁村會顯得更加古樸,宛若一幅油畫。

雖然傳統的龍蝦捕撈方式延續至今,但目前生活在佩姬灣的居民,大部分主要從事旅游業,漁船大多已經被閑置。不過,來到“龍蝦之鄉”,探訪隱藏在彩色木屋里的餐廳,開啟一場龍蝦尋味之旅,也是“解鎖”佩姬灣漁民生活方式的不錯選擇。

佩姬灣出產的龍蝦味道鮮美,富含優質蛋白質,適合各種烹飪方式。在這里,最值得品嘗的首推“古法燉龍蝦”:漁民將剛捕撈上岸的活龍蝦放入鍋里,用海水煮約10分鐘,然后再將其放入海水中冰鎮一下,冰鎮后龍蝦的鮮美甘甜都被鎖在蝦肉里,絕對是獨一份兒的滋味。然而,想要吃到這般人間美味并不容易,如何分解已經煮好的龍蝦,是一門“必修課”:頭尾分離、掰斷大鰲、扭轉關節、拆出蝦肉……只有使用特殊工具,再加上熟練的技巧,才能真正大快朵頤。

除了水煮龍蝦的原味與鮮香,其他的烹飪方式則能帶來更加豐富的味蕾體驗。例如,將蝦頭、蝦腳用黃油和香菜翻炒后,再加入奶油,用小火熬煮成濃郁的奶油龍蝦湯,裝盤時,再盛上蝦鰲肉,一道別具風味的龍蝦濃湯便完成了。蝦尾用黃油焗后鮮嫩爽口,輕輕一咬,蝦肉便在嘴里彈開,而蝦肉與奶油則融合出奇妙的口感,濃湯鮮甜,卻一點兒也不膩口。

在佩姬灣的餐廳,不僅可以吃到龍蝦盛宴,各種特色的海鮮大餐也令人垂涎三尺。新鮮捕撈的鮭魚,配上加拿大的另一特產楓糖,就是當地的一道名菜——楓糖熏鮭魚,鮭魚肉肥味鮮,楓糖香氣濃郁,再撒上少許黑胡椒,簡單的調料使鮭魚有了更加豐富的口感,味道香辣甜咸,鮮香十足。一頓酒足飯飽后,再信步漁村,走到海灘,大西洋的落日就在眼前……