生態品牌:物聯網新范式

張瑞敏

第四次工業革命已經到來,這對全世界而言都是一個非常大的挑戰,在這個挑戰中,要么自我進化,與時代共生存;要么自我僵化,被時代所淘汰,其關鍵在于能不能創造出生態品牌。生態品牌不是一個簡單的產品品牌,而是一個物聯網范式體系。

生態品牌體系總結起來為“三自”和“三新”:“三自”——自主人、自組織、自循環;“三新”——新模式、新生態、新范式。

“三自”從“自主人”開始。所有的員工從原來企業中的被動執行者變成自主人。成為自主人之后,才可能進入第二個“自”——自組織。自組織顛覆了科層制,實現自組織再進入第三個“自”——自循環。原來企業創造的是產品價值,把產品賣出去后就完成了交易,沒有“自”循環。但是生態品牌提供的是一個場景,不斷進行生態價值的自循環。

“三自”對應“三新”。第一個“新”是以“人單合一(每個員工都直接面對用戶的需求,創造用戶價值,并在為用戶創造價值中實現自己的價值分享)”為基礎的新模式;第二個“新”是以鏈群合約為基礎的新生態;第三個“新”是以生態品牌為基礎的新范式。

生態品牌的創造是一個非常龐大的體系,且“三自”和“三新”不是靜止的,而是無窮循環的。

新模式:從經濟人到自主人

在工業時代,人被假設為“經濟人”,“圓孔方木”就是其形象的體現。工業經濟時代就像是一個圓孔,每個自然人都是一塊方木,原本每個人都有自己的形狀,但是為了適應時代,不得不變成圓形以求生存。

而現在,要實現人單合一,最重要的就是將“自然人”變成“自主人”。打造“自主人”生態有兩大要點。第一,讓每個人成為創業的主體。傳統企業的管理三要素是管理的主體、管理的客體和管理的工具。管理有主客體之分,管理者是管理的主體,被管理者也就是員工,是客體。但人單合一模式下沒有主體和客體之分。物聯網是去中心化、去中介化、分布式的,每個人都是創業的主體,而非管理的主體或客體。

第二,讓每個人的價值最大化。每個人都有價值,但在傳統工業時代,進入企業后,只要把所在崗位上的工作做好,企業不管個人的其他價值,也不會給個人創造實現價值的機會。現在,既然每個人都是創業的主體,那么個人就可以充分發揮想象力和潛在價值。這兩方面推動人單合一構建出讓所有人成為自主人的生態。

而要構建讓所有人都可以成為“自主人”的生態,其必要條件是釋放活力。活力的釋放經歷從自然人到創客,再到小微組織,最后變成鏈群合約的生態。鏈群就是生態鏈上的小微群,所有的小微可以根據市場需要,自己進行組合、決策。

要做到這一點,就需要將決策權、用人權、分配權等企業CEO擁有的“三權”歸還給員工。工業革命之后為了適應大規模制造,管理者把所有的權力收上來,員工變成被動執行者,變成工具。而現在要把“三權”再歸還回去,只有歸還“三權”,員工才有可能成為“自主人”。

另外,創造終身用戶是“自主人”生態的充分條件。如何創造終身用戶呢?傳統企業都有三張表——資產負債表、現金流量表和損益表,在此基礎上我們增加了共贏增值表。

共贏增值表由六部分組成。第一是用戶資源,企業要創造終身用戶。傳統三張表沒有用戶,只有顧客,產品賣出去交易就完成了。第二是資源方,企業要和生態中所有的資源方一起共創用戶體驗。第三是生態價值,生態價值需要的是場景和生態。第四、第五分別是收入和成本,在產品收入和產品成本的基礎上,加入生態收入和生態成本。第六是邊際收益。傳統損益表里邊際收益一定是遞減的,這是傳統經濟學的一個核心,但是現在企業可以實現邊際收益遞增,因為我們在不斷地創造新生態,而且這是零摩擦、零距離的市場。

鏈群合約是創造積極性均衡的新生態,具體體現為:第一,不斷地創造新的價值,新的鏈群組織不斷共同優化;第二,實現了真正價值上的均衡,即每個人創造的價值和分享的價值是均衡的。

與此同時,生態的目的是讓每個人的價值最大化。例如我們稱海爾在全球的并購模式為沙拉式文化融合。并購的企業各有各的文化、習俗,也有各自不同的企業文化,他們就像沙拉里不同的蔬菜,形態各異,但是沙拉醬是統一的,這好比人單合一,這是不同民族、不同文化、不同企業都可以接受的觀念,因為它可以彰顯人的價值。

總結來說,升華為“自主人”的路徑有四條:第一,必要條件就是一定要歸還“三權”;第二,充分條件就是要創終身用戶;第三,建立成為時代的模式的目標,只有成為了時代的模式,才有生存和進化的力量。第四,我們的目的最終是實現人的價值最大化,這一點是永恒的。

新生態:顛覆科層制的自組織

“有圍墻的花園”,是對現代企業的一個形象比喻,指在規則之下,高效率被放在了第一位,而人的創新精神則被忽略和放棄。

如何讓每個人有首創精神?海爾用“鏈群合約”來解決這個難題。鏈群合約的生態完全顛覆了企業的科層制結構,過去企業由研發、制造、銷售、售后、人力等各個部門組成,但現在變成一個個小微,小微圍著用戶轉,聚合成鏈群。

鏈群可分為兩類,一類叫做體驗鏈群,就是直接和用戶接觸的;一類叫做創單鏈群,是創造用戶價值的。體驗鏈群發現用戶的某個需求,與創單鏈群融合,創單鏈群創造后,馬上感知用戶體驗,根據用戶反饋迭代優化,這也體現了零距離。這中間沒有層級匯報。所以,鏈群合約,既是一個創造性的破壞,也是創造性的重組。

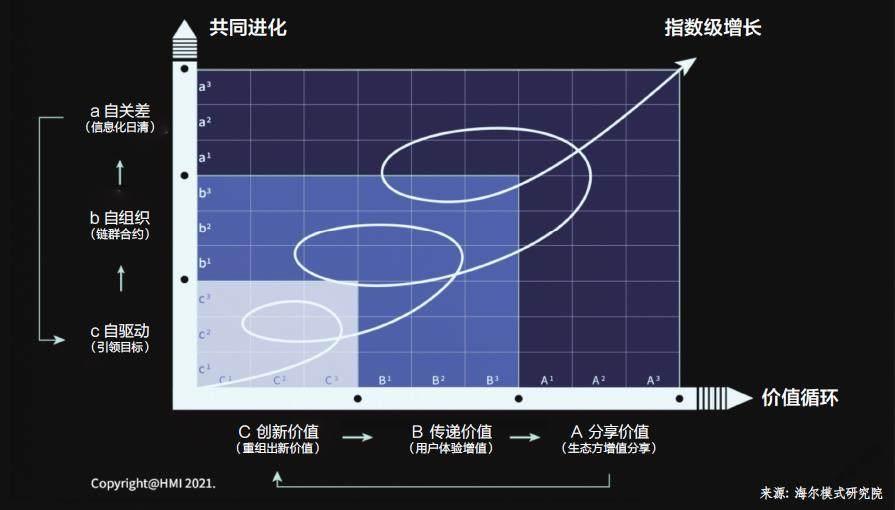

歐洲管理發展基金會推出的人單合一認證,是以人單合一的計分卡為藍本。人單合一計分卡的縱軸和橫軸是兩個循環:縱軸是共同進化,以鏈群合約為中心,根據用戶需求確立引領目標,有了引領目標后,鏈群合約來承接,并通過信息化日清來關差,關差后,再確立一個新的引領目標,形成循環;橫軸是價值循環,從創新價值,再到重組出新的價值,并傳遞價值,傳遞后根據用戶反饋再創造,創造的價值由參與的各方來分享,分享后再來創造更新的價值,這是一個價值循環。橫縱軸共同作用最終實現指數級的增長。

鏈群通過鏈群合約體現納什均衡說的“所有參與人的最優策略組成”,是創造積極性均衡的一種新生態,具體體現在:第一,不斷地創造新的價值,新的鏈群組織不斷共同優化;第二,實現了真正價值上的均衡,即每個人創造的價值和分享的價值是均衡的。

在傳統企業里面,沒有人知道創造出價值后能得到的分享是多少,只能是根據該崗位一個月可以拿多少工資來決定,即便創造的價值很大,也跟該員工無關,比如一個設計人員設計的某個產品成了爆款,但他往往也只能拿到設計崗位相應的工資。而如果在鏈群里,產品成為爆款后,設計人員也可以分享增值部分的利益。鏈群合約是讓每個人創造的價值與分享的價值成正比。

此外,鏈群合約也是動態平衡的合約,具體可總結為生態合約、完全合約和無限合約:

第一,生態合約。生態合約意味著鏈群不是封閉的,而是無邊界的自組織。傳統的合約是內部有多大力量就設計多高的目標。但在生態合約里,是先設定引領目標,然后根據目標整合優秀的人才進入生態中,這也意味著生態中未必都是企業的員工,也可以是在線的共創者。這是和過去傳統封閉合約的最大不同。

圖1 人單合一計分卡(V1.0)

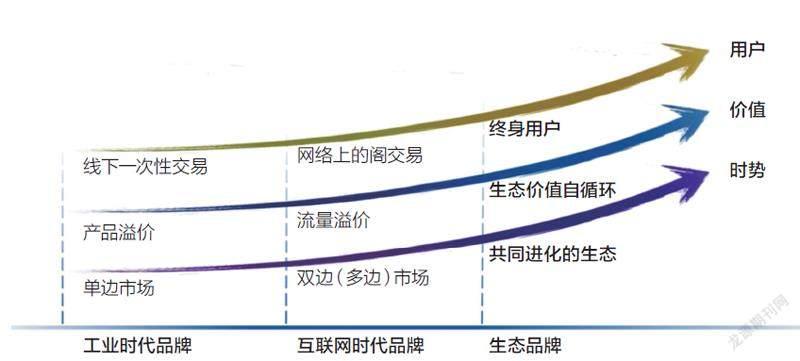

圖2 生態品牌屬于體驗經濟,注重創造用戶體驗

鏈群合約是無邊界的自組織,體現了生態的三要素——共治、共創、共享。共治為共創,共創產生價值后共享,再吸引更多更優秀的人才參與共治,形成了一個循環。在這個過程當中,沒有人指揮,就是自我指揮。

第二,完全合約。完全合約就是以用戶體驗為中心的生態各方零距離的自驅動、自優化。所有的生態方加入進來,都以用戶體驗為中心。在這個過程中,不是采購的關系,而是大家共創價值,所以不存在互相博弈的情況。

第三,無限合約。鏈群合約能夠跟著用戶體驗迭代持續自涌現、自裂變、自進化,這也是非常重要的特征。所謂無限是指,共同創造用戶體驗,沒有止境,無窮交互、無窮進化。鏈群與用戶無窮交互,創造用戶最佳體驗,就是以延續游戲為目的,這個體驗迭代的游戲沒有終結。

要做到無限合約就是——自涌現、自裂變、自進化。自涌現就是從0到1,自裂變就是從1到N,而自進化就是從N到無窮大,一直進化到成為生態的領導者。

新范式:創造生態價值自循環

現在很多企業也希望創造出生態品牌,但很難,因為真正的生態品牌并不是單純依賴產品質量好而創造出來的品牌。

品牌有三種,工業時代的產品品牌,比如耐克、阿迪達斯、奔馳;消費互聯網時代的平臺品牌,比如亞馬遜、阿里等等;以及物聯網時代的生態品牌。

生態品牌與前兩種品牌有非常明顯的差異化特征:產品品牌脫胎于工業經濟,平臺品牌則依靠流量經濟,但生態品牌是體驗經濟,注重創造用戶體驗。

從時勢上看,產品品牌和平臺品牌是單邊市場和雙邊(多邊)市場,但生態品牌形成了共同進化的生態;從價值角度上看,產品品牌是質量溢價,平臺品牌是流量溢價,但生態品牌是實現了價值自循環;從用戶角度上看,前兩種品牌只有顧客交易而沒有用戶,而生態品牌創造的是終身用戶。這些都是第四次工業革命所需要的。

生態品牌形成了兩個生態價值自循環:用戶體驗迭代的價值自循環和生態方增值分享的自循環。對于企業而言,創造用戶體驗增值后,通過增值分享激發積極性,吸引更多的優秀人才、生態方加入,創造更優的用戶體驗迭代,這兩者不斷地循環上升,將形成一股場景體驗的“龍卷風”。

生態價值的循環也體現在每個人潛在價值的循環。創業中有一個很重要的分界線——從天使輪到A輪,這個階段失敗率很高,因此也被稱為死亡谷。能夠跨過這道坎最重要的前提就是人的價值最大化,體現人的尊嚴。每個人都有其內在價值可以發揮,每個人也有責任把價值發揮出來。但企業是否能意識到這一點?或者即便意識到,又能不能創造這樣的機會?

在物聯網時代,單個產品可能不值錢了,但場景值錢;單個行業也難以成為行業老大,因為所有行業都會融合起來。因此,產品會被場景替代,行業將被生態“復”蓋。這里用了一個別字“復”,想表達的是“往復”,也就是不斷變化、循環的意思。

分開來看,傳統產業產品的出路應該是產品網器化。通過網器連在一起,然后重組出新的價值,例如海爾電器變網器后,重組出智慧家庭、食聯網、衣聯網、血聯網、疫苗網等等新的產品生態和價值。傳統產業中的企業是互相競爭的關系,但現在不是互相競爭,而應該是通過對產業鏈、供應鏈賦能,共同形成工業互聯網生態。

第四次工業革命是各項技術的融合,我們為什么談場景、談生態,因為它們已不是單獨的產品、單獨的行業,而是各項技術融合在一起,消除了物理世界、數字世界和生物世界之間的界限。這種融合是以指數級而非線性速度展開。當下,第四次工業革命正在顛覆所有國家幾乎所有的行業,所有企業都要自我顛覆、自我進化,否則將被顛覆。