企業社會責任履行與財務違規

——出于“利己”還是“利他”?

■劉愛明,石淑華

一、引言

企業財務違規行為作為一種違背道德誠信的行為,會給投資者等利益相關者造成損失,一旦被揭露也會受到相關監管機構的懲處。然而,為了自身利益,還是不乏企業違反法律法規、參與財務違規活動。隨著經濟發展和社會進步,利益相關者不僅關注企業的財務狀況,也開始關注企業的非財務狀況如企業社會責任的履行。我國大力倡導企業遵守道德誠信和承擔社會責任,企業應該考慮各方利益相關者的利益、履行社會責任,杜絕違規行為的發生。基于以上背景,本文研究企業社會責任的履行能否降低企業財務違規行為發生的可能性及其嚴重程度,并探究企業履行社會責任、減少財務違規行為的動機和內在機制。

二、理論分析與研究假設

(一)企業社會責任履行與財務違規

企業進行財務違規行為的動機之一是粉飾財務狀況、尋求高利潤,而企業社會責任的履行能夠改善企業財務狀況,削弱違規動機。從信號理論視角出發,企業社會責任履行的過程是企業與利益相關者對話的過程,企業社會責任的履行,向投資者和社會傳達了一種好的信號,有利于樹立企業的正面形象,降低企業內部信息不對稱程度。從合法性理論和企業聲譽機制出發,企業社會責任的履行可以獲得利益相關者認可、緩解企業內部外部壓力、增加外界的好感度和觀感,提升企業的聲譽水平(Neville et al.,2005)。資源依賴理論和合法性理論認為,企業積極履行對投資者的責任能夠獲得穩定的資金來源、降低籌資難度(魏卉等,2020)。已有研究證明企業社會責任的履行會提升企業的盈利能力(張兆國等,2013),提升企業外部競爭優勢、降低企業破產概率(Kamalirezaei H.et al.,2020),并減輕企業陷入財務困境的可能性(Boubaker S.et al.,2020)。因此,企業社會責任的履行改善了企業的財務狀況,減少了企業發生財務違規的可能性。

此外,企業社會責任的履行能夠提升企業治理水平。一方面,企業社會責任是企業責任感、擔當感的體現,是與企業文化相關的道德行為,更具職業操守和責任感的企業,管理層出現濫用職權的可能性小,內部控制被操縱的可能性更小(呂偉等,2015)。另一方面,企業社會責任引入了利益相關者監督機制,能更好地監督企業內控執行狀況,改善了內部控制環境(孫芳城等,2016),進而提升治理水平,高質量的內部控制能夠抑制企業財務違規行為的發生。因此,從公司治理角度出發,企業社會責任能夠改善企業內部控制,從而降低了企業財務違規的可能性。基于此,提出研究假設1。

假設1:社會責任履行度更高的企業發生財務違規行為的可能性更小。

(二)企業社會責任履行類型與財務違規

企業社會責任的承擔分為兩種類型,一類是受益者為社會公眾的“利他型”社會責任活動,如企業積極保護環境、進行無償公益性捐贈等。另一類是受益者與企業存在直接經濟聯系的內部利益相關者的“利己型”社會責任活動(呂偉等,2015),如保障消費者的權益、提升員工福利水平和實現股東財富最大化等。“利己型”的社會責任活動能夠使得企業自身獲益,企業會更加積極主動地承擔,而“利他型”社會責任活動更多的是一種無償貢獻、取決于企業的自愿程度。

利益相關者理論認為,公司不僅要關注股東的利益,還要考慮與企業息息相關的其他利益相關者的利益,企業利益相關者給企業提供資源的同時也會向企業施壓,使企業積極履行相關責任來滿足各方利益訴求(賈興平等,2016)。然而,企業利益各方與企業的密切程度不同,利益相關者對企業施加的壓力具有差異(戴鑫等,2011),這造成企業對他們的責任承擔也有所不同,因此實現企業價值創造的機理也不同。主要利益相關者更能夠影響企業社會責任的履行,企業投資者、員工、消費者和供應商對企業的利益訴求與企業利益緊密相關,對企業施加了更大的壓力;而對環境和社會公眾的責任承擔在一定程度上取決于企業的自愿程度。從合法性理論出發,企業為了獲得員工、投資者等內部利益相關者的認可,企業會更加積極履行社會責任(戴鑫等,2011)。從資源約束理論出發,企業對利益相關者提供的資源具有依賴性(買生等,2015),企業更多的履行對投資者、員工和客戶的責任,能夠獲得更多實質性的經濟資源(呂偉等,2015)。基于此,提出研究假設2。

假設2:財務違規行為的減少更多的是出于“利己”動機,而非“利他”。

(三)企業社會責任履行、產權性質與財務違規

一方面,不同產權性質的企業,社會責任的履行程度是不同的。在我國以公有制為主體的經濟體制中,與非國有企業相比,國有企業在國民經濟和人民生活中起著中流砥柱作用,承擔了更多的社會責任。另一方面,不同產權性質的企業,社會責任履行的出發點也是不同的。國有企業往往與政府的聯系更為密切,國有企業具有先天的資源優勢,其履行更多社會責任主要源于政府的要求,是一種天然的社會責任。而非國有企業更可能希望通過社會責任的履行獲得內外部支持、樹立品牌形象、改善企業財務狀況,且企業社會責任的履行更能緩解民營企業的融資約束程度(錢明等,2016)。因此,國有企業的社會責任承擔,更多地源于其經濟性質和政府強制約束。而民營企業的社會責任履行是為了獲得更多的經濟資源和內外部的支持,更具主動性。加之,國有企業與民營企業在經營目標和融資約束程度上面臨的差異,民營企業社會責任履行更能夠降低其財務違規發生的可能性。基于此,提出研究假設3。

假設3:社會責任對財務違規的抑制作用可能在非國有企業中更加顯著。

(四)企業社會責任履行、分析師關注與財務違規

企業的壓力不僅來自于投資者、員工、消費者等利益相關者的訴求,第三方中介機構如證券分析師也會給企業帶來壓力。證券分析師利用其專業知識根據企業的財務狀況出具分析報告,這一定程度上能夠作為投資者的信息來源渠道。因此,從信息不對稱理論出發,證券分析師在企業信息披露中發揮著重要的作用,可以作為信息傳遞的渠道,故而證券分析師可以作為一種外部治理機制,對上市公司起到監督和治理的作用。由此,提出研究假設4。

假設4:分析師關注能夠削弱企業社會責任履行與財務違規之間的負向關系。

三、研究設計

(一)樣本選取

選取2011—2019 年全部A 股上市公司,并按照如下規則篩選樣本:剔除金融保險行業的企業,剔除數據缺失的企業。本文的企業社會責任(CSR)數據來自和訊網,內部控制數據來自迪博數據庫,其他數據均來自CSMAR 數據庫。為避免極端異常值的影響,對公司連續變量進行上下1%的縮尾處理。運用STATA15 進行數據處理。

(二)變量定義

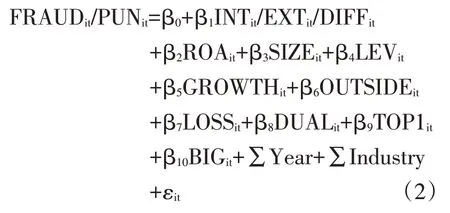

1.財務違規的衡量

借鑒蔡志岳和吳世農(2007)的做法,采用違規概率(FRAUD)和違規程度(PUN)作為財務違規的衡量指標,財務違規數據均來自于CSMAR 數據庫中“中國上市公司違規處理研究數據庫”。如果上市公司當年發生財務違規行為時,FRAUD 被賦值為1,否則為0;違規程度(PUN)分為無(0)、低(1)、中(2)和高(3)四種程度,若上司公司未被監管部門懲罰則PUN 取0、被公開批評則取1、被譴責或警告時取2、被公開處罰(罰款、沒收違法所得和市場禁入)時取3,若上市公司同時受到多種處罰時,取受罰力度最大的值。

表1 變量定義

2.企業社會責任履行的衡量

借鑒賈興平等(2016)的做法,采用和訊網的CSR 評分數據來衡量企業社會責任水平,并采用和訊網中對股東、員工、供應商和消費者的社會責任評分加總平均再除以100來衡量“利己型”社會責任承擔程度(INT),采用和訊網中對環境和社會公眾的社會責任評分加總平均后除以100 來衡量“利他型”社會責任承擔程度(EXT)。借鑒謝玉華等(2019)的做法,采用INT與EXT的差值(DIFF)來衡量企業“利己型”社會責任與“利他型”社會責任的差距,若DIFF 越大則表明企業內部責任評分越高于外部責任評分,企業更多的是履行“利己型”社會責任。

3.調節變量

本文的調節變量包括產權性質(STATE)和分析師關注(ANALYST)。對于產權性質(STATE),當企業為國有企業時STATE 為1,否則為0。采用Analyst1 和Analyst2 來衡量企業分析師關注度,Analyst1為一年內對該公司進行過跟蹤分析的分析師團隊數量除以100;Analyst2為一年內對該公司進行過跟蹤分析的研報數量除以100。

4.其他控制變量

本文選取的控制變量包括:企業規模(SIZE)、盈利能力(ROA)、資本結構(LEV)、成長性(GROWTH)、公司上一年度是否發生虧損(LOSS)、獨立董事比例(OUTSIDE)、董事長和總經理兼任情況(DUAL)、第一大股東持股比例(TOP1)、審計機構是否為國際四大會計師事務所或國內八大會計師事務所(BIG)。

(三)模型設計

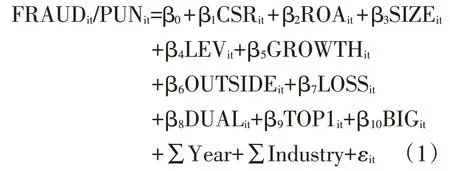

為檢驗假設1,構建以下模型:

為檢驗假設2,構建以下模型:

表2 描述性統計

為檢驗假設3和假設4,在模型(1)的基礎上分別加入了產權性質和分析師關注,以及他們與企業社會責任的交乘項(STATE*CSR、Analyst1*CSR、Analyst2*CSR)。以上模型中,考慮到FRAUD 與PUN 的性質不同,因變量為FRAUD時采用Logit回歸模型,因變量為PUN時采用Ologit回歸模型。

四、實證結果分析

(一)企業社會責任履行與財務違規

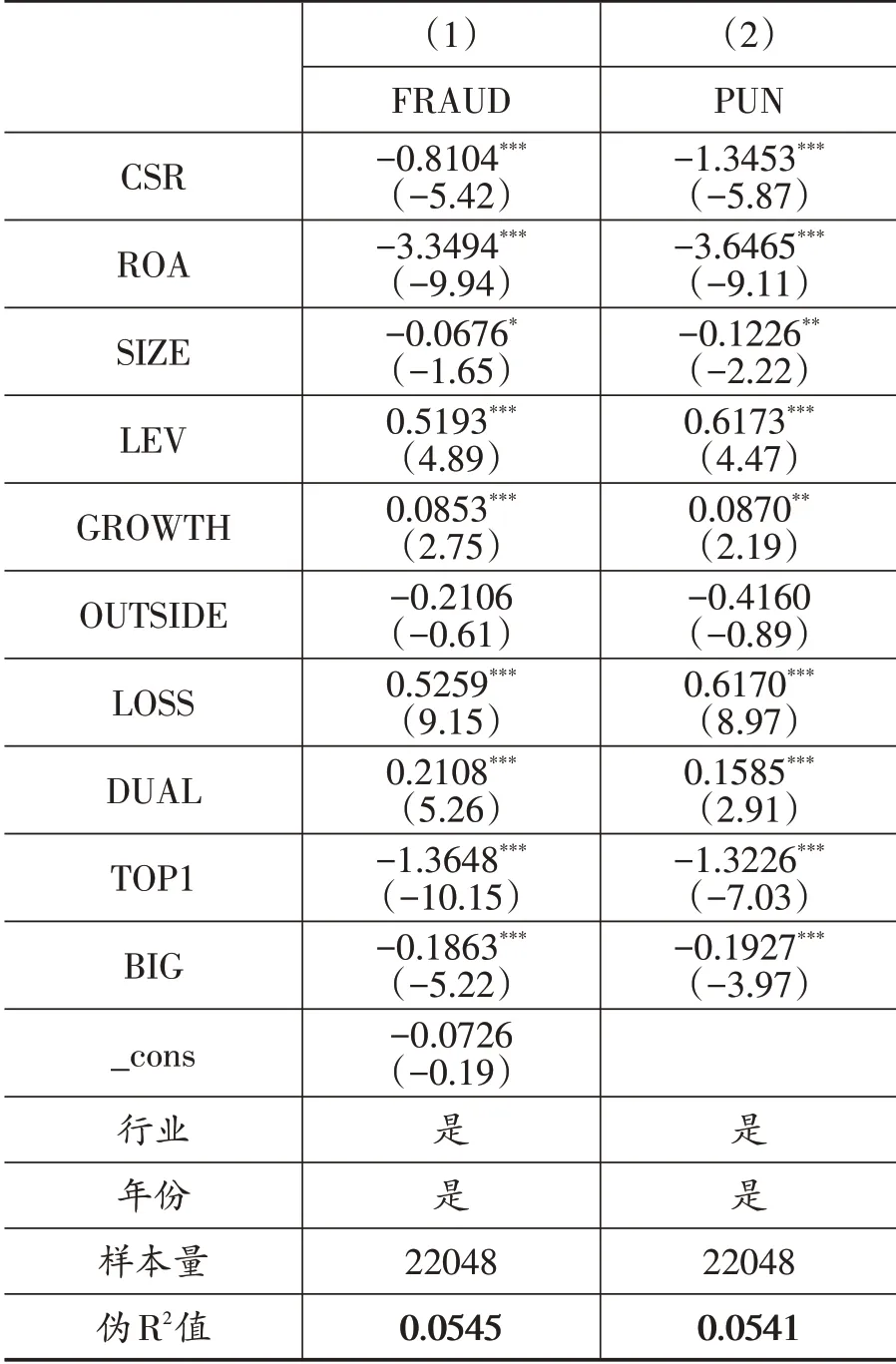

表3 列示了企業社會責任與財務違規之間的回歸結果,CSR 的系數均顯著為負,表明了企業社會責任的承擔能夠抑制企業財務違規行為的發生并減輕財務違規嚴重程度,這與假設1的預期結果一致。從控制變量看,盈利性越強、規模越大、股權越集中以及審計機構更具權威性的企業,其發生財務違規的可能性更小;然而,高財務杠桿、成長越快和上一年度發生虧損的企業發生財務違規行為的可能性越大。

表3 企業社會責任與財務違規

(二)企業社會責任履行類型與財務違規

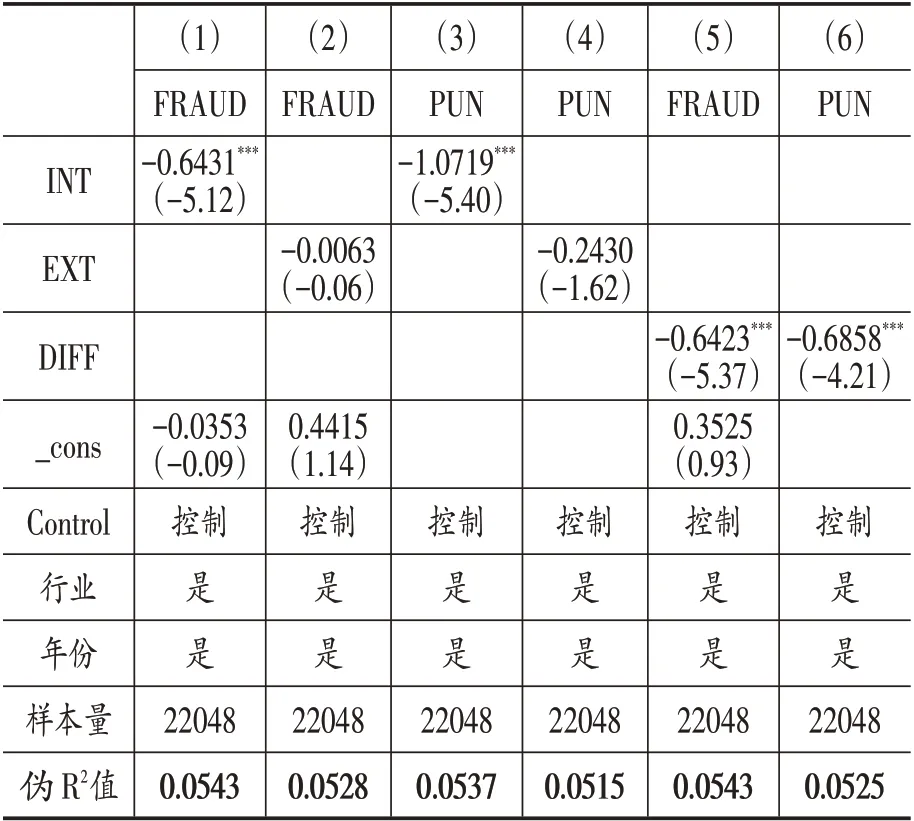

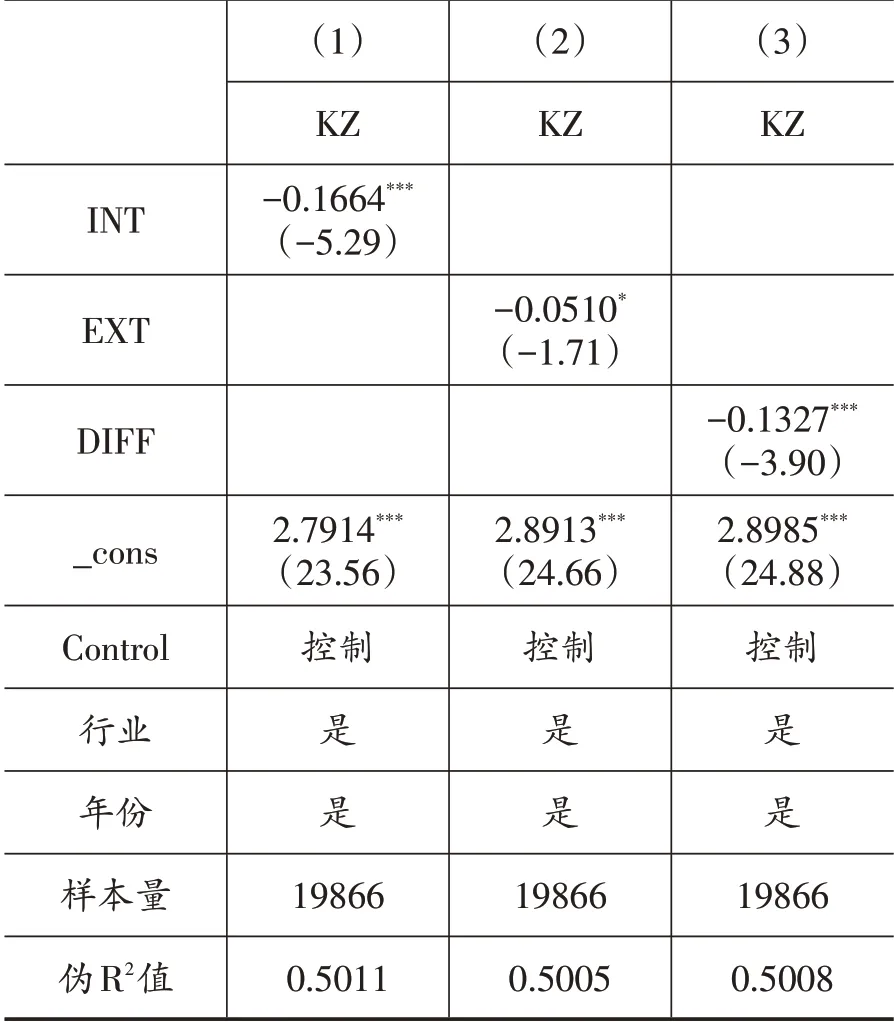

假設2 回歸結果如表4 所示。表5 中列(1)—(4)所示,INT 的系數在1%的水平上顯著為負,EXT 的系數為負但不顯著,且INT 的系數絕對值對大于EXT 系數絕對值,列(5)、(6)中DIFF 系數顯著為負,表明“利己型”企業更能夠抑制財務違規行為的發生,企業對股東、員工等內部利益相關者責任的承擔更能夠減小企業發生財務違規的可能性,這與假設2的預期一致。

表4 企業社會責任承擔類型與財務違規

(三)企業社會責任履行、產權性質與財務違規

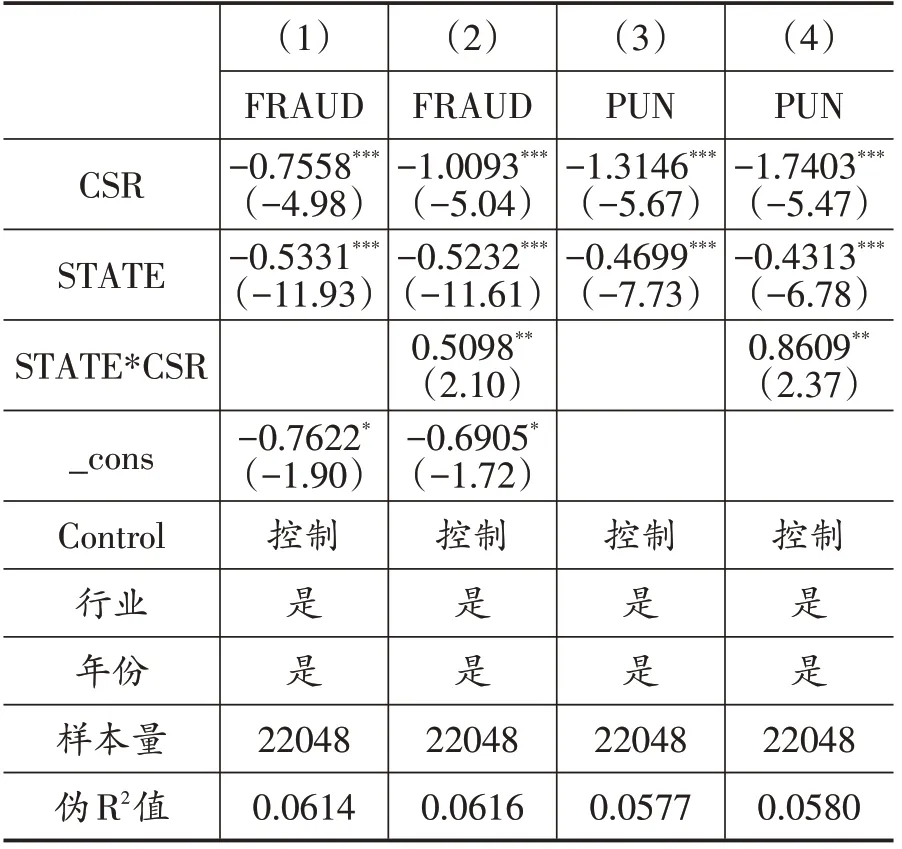

假設3 回歸結果如表5 所示。交乘項STATE*CSR在5%的水平上顯著為正,表明當企業產權性質為國有企業時,企業社會責任對于財務違規的抑制作用更小,企業社會責任對財務違規的抑制作用在非國有企業中更加顯著,驗證了假設3。

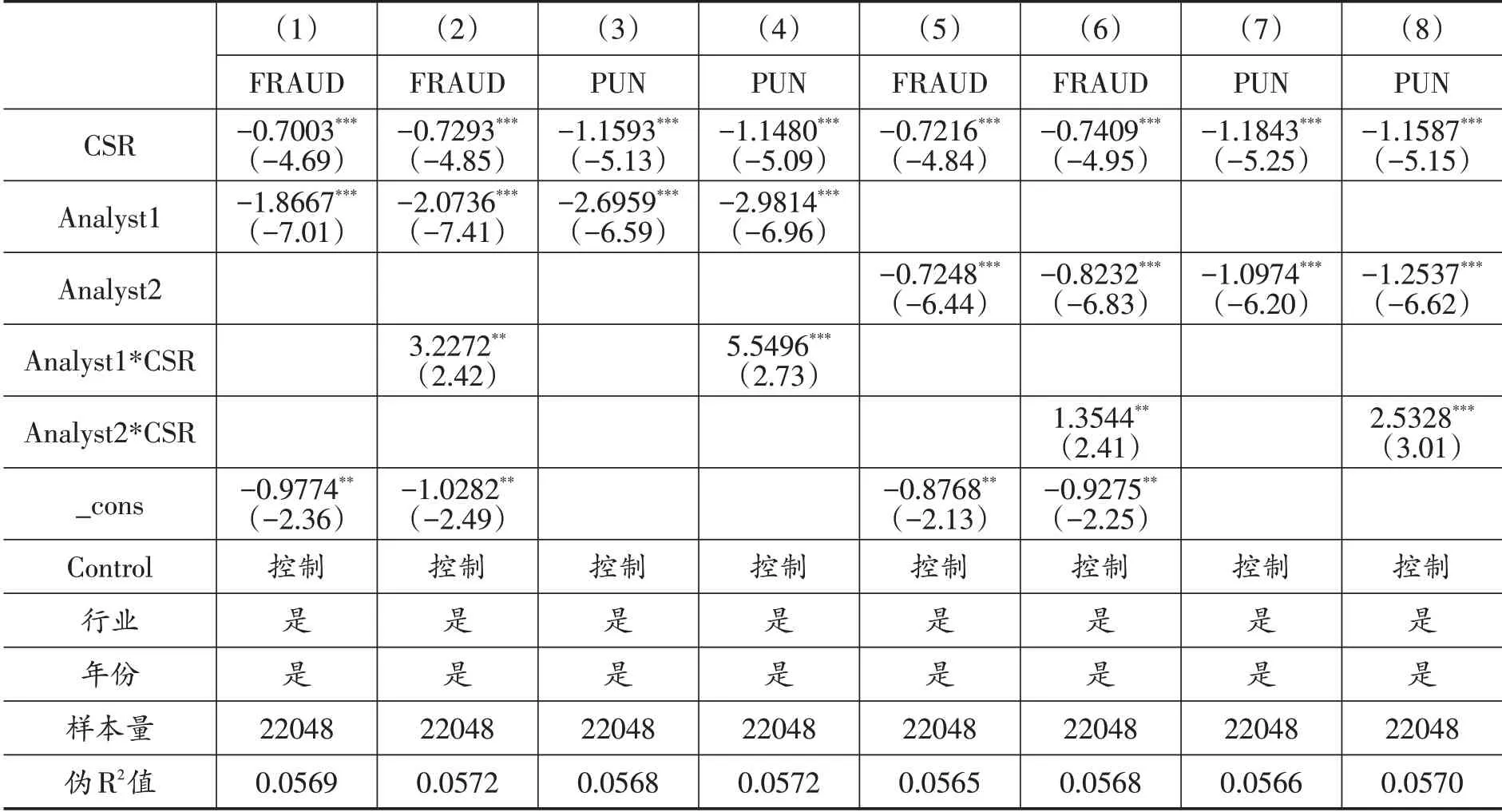

假設4 回歸結果如表6 所示。Analyst1 和Analyst2的系數都顯著為負,表明分析師的關注能夠降低企業財務違規發生的可能性、減輕違規程度;交乘項Analyst1*CSR 和Analyst2*CSR均顯著為正。這表明當分析師未能發揮外部治理監督作用時,企業社會責任對財務違規的抑制作用更加顯著,更能發揮治理作用。

表5 企業社會責任、產權性質與財務違規

五、進一步分析與穩健性檢驗

(一)進一步分析

1.渠道檢驗:融資約束

為驗證企業“利己型”社會責任和“利他型”社會責任的履行為企業帶來的經濟資源具有差異,分別用“利己”(INT)、“利他”(EXT)以及他們的差值(DIFF)與融資約束進行回歸,采用KZ指數①KZ=-1.002*Cashflow+0.283TQ+3.139/LEV-39.368Dividends-1.315Cashholdings其中,Cashflow 為公司當期現金流量與滯后一期固定資產的比值,現金流量為公司凈利潤加折舊與攤銷;TQ 為公司托賓Q 值;Dividends 為公司當期現金股利與滯后一期固定資產的比值;Cashholdings 為公司當期現金與現金等價物持有量與滯后一期固定資產的比值;KZ 指數值越大,表明公司的融資約束程度越高。來衡量企業的融資約束程度,其回歸結果如表7 所示。表7 中INT 和EXT 的系數都顯著為負,這表明企業“利己型”和“利他型”社會責任的承擔都能夠緩解企業融資約束為企業帶來經濟資源,但是DIFF 的系數顯著為負,表明企業更多地履行“利己型”社會責任時更能夠緩解企業融資約束程度,即“利己型”社會責任的承擔更能緩解企業融資約束程度,為企業帶來實質性的經濟資源,這也驗證了“利己型”社會責任的履行更能降低財務違規行為發生的內在機理。

表6 企業責任、分析師關注與財務違規

表7 企業社會責任履行與經濟資源差異

2.內部控制(IC)

已有研究表明履行更多社會責任的企業,往往內部控制更加健全,企業社會責任能夠改善企業內部控制環境、提升企業內部控制有效性,而企業內部控制能夠提升治理水平,高質量的內部控制能夠抑制企業財務違規行為的發生;企業社會責任能夠通過改善企業內部控制水平,提升公司治理水平,從而抑制財務違規行為的發生。

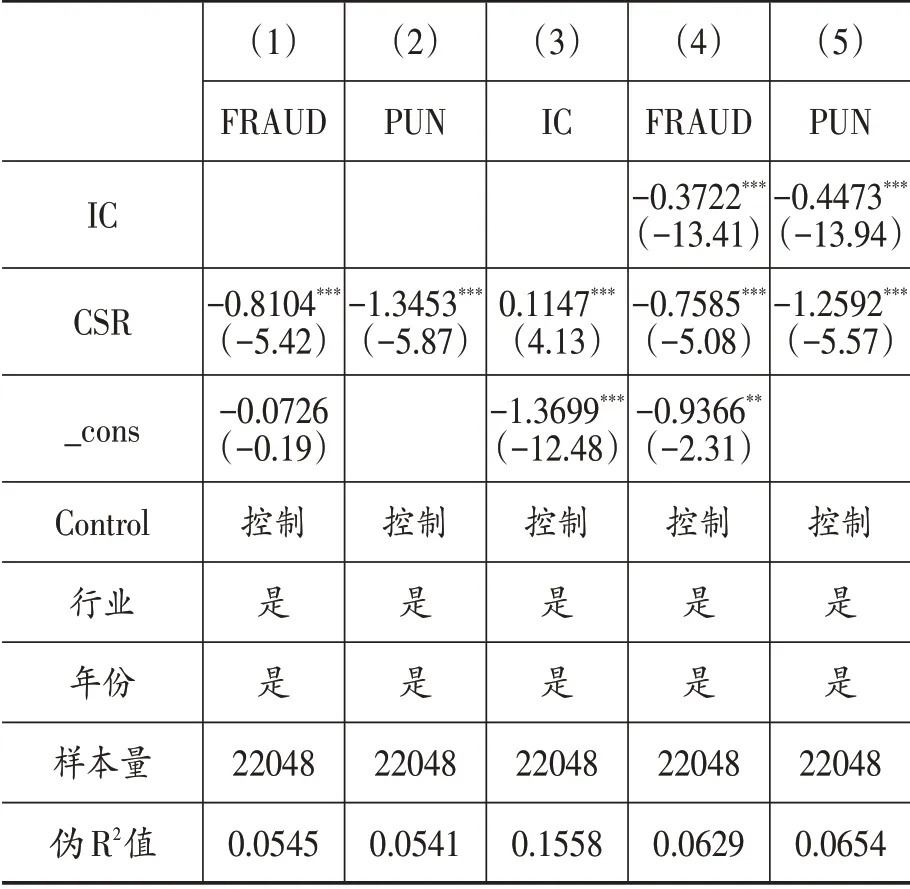

參考溫忠麟和葉寶娟(2014)的研究進行中介效應檢驗,表8 結果表明,企業社會責任能夠改善企業內部控制水平,bootstrap檢驗結果表明置信區間均不包含0,且中介效應占比為:31.9%(因變量為FRAUD 時)和39.1%(因變量為PUN時)。這表明企業社會責任的履行能夠改善企業內部控制狀況,提升治理水平,從而降低企業財務違規可能性。

表8 企業社會責任、內部控制與財務違規

(二)穩健性檢驗①

①因篇幅所限,檢驗結果留存備索。

第一,替換自變量。為保證結果的穩健性,借鑒王士紅(2016)的做法,采用每股社會貢獻額(DON)②每股貢獻額=(凈利潤+所得稅費+營業稅金及附加+支付給職工以及為職工支付的現金+本期應付職工薪-上期應付職工薪酬+財務費用+捐贈-排污及清理費)/期初期末總股數平均值。、潤靈環球社會責任評分(RKS)③潤靈環球中企業社會責任評分數據。作為CSR的替代變量帶入模型(1)進行回歸,DON 和RKS的系數均顯著為負,與假設1預期一致。

第二,替換因變量。PUN的分類是按照上市公司被有關監管部門懲罰的程度分類,然而在現實中,上市公司發生財務違規行為不僅公司本身受到懲處,公司的高管也會由于上市公司的財務違規行為而受到懲處,借鑒周澤將等(2016)的做法,采取另外一種受罰力度WAY 來衡量企業的違規程度。根據處罰方式不同,將WAY 賦值為0-3,若當年未因財務違規行為受罰時WAY賦值為0;若僅有高管受罰或公司受罰類型為“其他”時賦值為1;若公司被批評或譴責時賦值2;若公司被警告、罰款或沒收違法所得時賦值為3。結果中CSR 和DIFF 系數顯著為負,這與前文結果一致。

第三,更換分析方法。根據企業的規模、資本結構、行業年份等企業特征,進行一對一樣本匹配,最終分別形成4261 個財務違規公司樣本和非財務違規公司樣本。首先對財務違規組和非財務違規組的CSR 進行均值/中位數差異檢驗,結果表明,非財務違規組的CSR均值和中位數均高于財務違規組,表明CSR 在兩組樣本之間存在差異,CSR高的公司發生財務違規的可能性更小。其次,將匹配之后的樣本代入模型(1)(2)進行回歸,CSR 和DIFF 系數顯著為負,與前文假設1和假設2的驗證結果一致。

第四,內生性檢驗。本文存在反向因果問題,企業可能將財務違規所獲得的經濟利益投入到社會責任履行中,即企業財務違規行為會提升企業社會責任評分。為解決反向因果問題本文將CSR和DIFF均滯后一期進行回歸,LCSR和LDIFF的系數均顯著為負,這與假設1和假設2的預期一致。除了反向因果之外,可能還存在選擇偏誤和遺漏變量等問題。為解決以上問題,采用工具變量法進行2SLS 回歸。本文以企業上一年是否屬于重點環保城市(CITY)作為工具變量。工具變量必須滿足與CSR 評分相關,而與財務違規行為不相關的要求,而CITY 就滿足這一要求。第一階段回歸中,CITY 與CSR 在1%的水平上呈正相關關系,表明屬于重點環保城市的企業CSR 評分會更高;第二階段回歸結果中,CSR在1%的水平上顯著為負,與前文結果一致。

此外,還借鑒馮峰(2020)的研究,按照行業、年份和公司所在省份計算上一年度CSR 的均值CSRM,CSRM 衡量了某一年特定行業的地區社會責任指數。第一階段回歸結果表明,上一年度地區社會責任指數越高,對企業的履責要求更高,企業CSR 評分越高,這表明CSRM 作為工具變量是可行的;第二階段回歸結果表明,CSR 的系數分別在10%和1%的水平上顯著為負,這與假設1的預期結果一致。

六、結論與啟示

本文以2011—2019年全部A股上市公司為樣本,采取Logit和Order Ologit模型,研究了企業社會責任履行與財務違規之間的關系,結果表明承擔了更多社會責任的企業發生財務違規行為的可能性更小、財務違規的程度更輕。企業社會責任的承擔更多是出于能使企業自身獲利的“利己”動機而非“利他”動機,在“利己型”企業中,企業社會責任更能夠降低財務違規行為發生的可能性。企業社會責任對財務違規的抑制作用在非國有企業中更加顯著;分析師關注也可作為企業外部監督治理的機制,當分析師未能積極監督企業、對企業的關注度不夠時,企業社會責任對財務違規的抑制作用更加有效。

本文研究提供了如下啟示:一是企業社會責任可以作為法律和外部治理制度的補充機制,降低企業財務違規的可能性,但企業社會責任的履行更多是對與企業存在直接利益關系的內部責任的承擔,其動機仍然是“利己”,而對社會公眾和環境的無償投入較少,這說明還應加強企業道德文化建設,使企業社會責任的“利己”思維轉變為內心道德倫理觀。二是從監管機構的角度出發,企業社會責任的履行情況與企業是否發生財務違規存在相關性,企業社會責任的履行情況也可作為監督企業的方式。三是從投資者角度出發,企業社會責任的承擔一定程度上反映了企業從事財務違規活動的可能性的大小,企業社會責任履行情況為利益相關者傳遞了信息,可以作為其了解企業具體狀況的渠道。四是從政府角度出發,企業更多履行能夠獲得實質性經濟資源的“利己型”社會責任,對“利他型”社會責任承擔較少,政府應該實行更多的補貼政策,如對企業環境投入、污染治理、捐贈等更多的獎勵和稅收優惠,鼓勵企業積極參與“利他型”社會責任活動。五是當外部分析師對企業關注度弱時,企業社會責任更能夠抑制企業違規行為的發生,這一方面表明,企業社會責任能夠彌補外部治理機制的缺失,故而應該大力倡導企業履行社會責任;另一方面,應該積極完善外部監督機制,做到企業自身與外部治理機制聯動,更加有效地防止企業違規行為的發生。