世界一流科技期刊文章精選

近年來光合作用領域的前沿和熱點研究——基于WOS高被引論文的科技術語分析

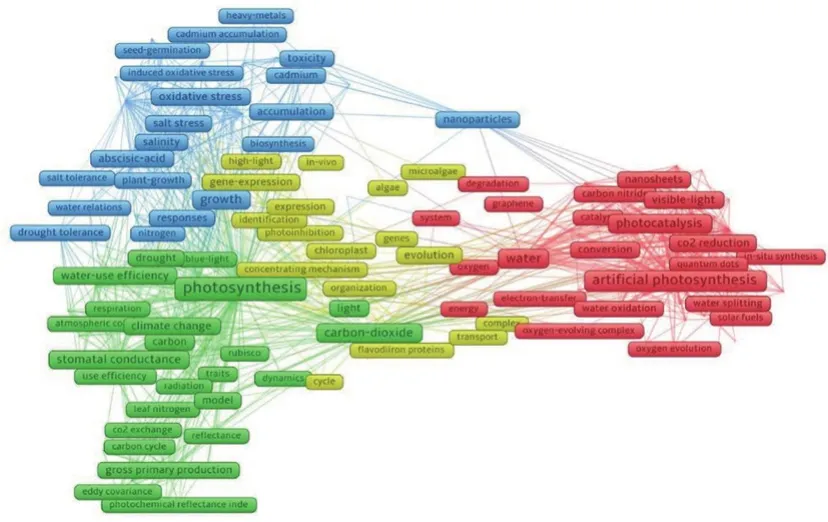

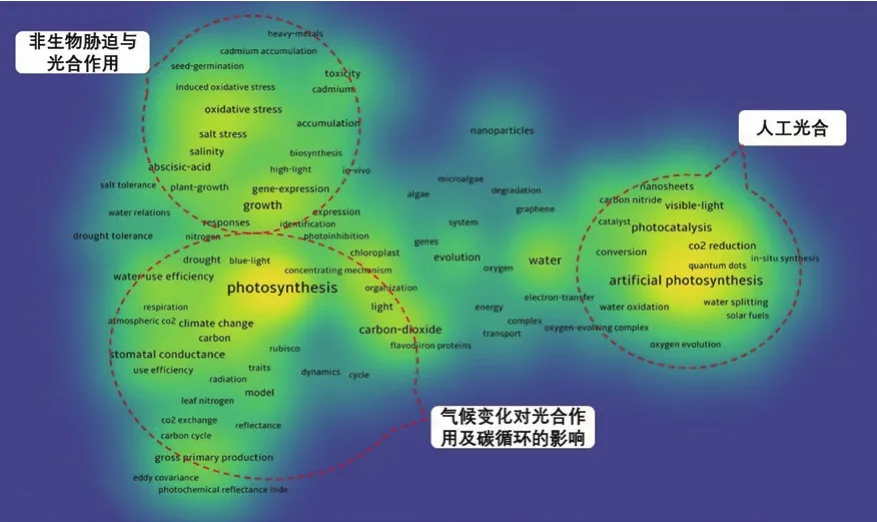

中國科學院文獻情報中心副研究館員許哲平等與合作者以VOSviewer軟件為主要分析工具,對Web of Science數據庫中光合作用領域近3年的高被引論文和熱點論文中的科技術語進行計量分析和可視化呈現。相關成果發表于《中國科技術語》。科技術語是科技論文的基本要素和重要特征,光合作用研究論文中存在大量的科技術語。基于數據驅動的科技術語分析能夠對學科領域的動態發展和演變起到較好的揭示和印證作用。結果表明,近年來光合作用的研究熱點集中在“自然光合作用的機理探究”“光合作用與環境變化”“人工光合的應用和發展”3個方向,“光催化劑”成為這幾年光合作用領域研究的前沿。

光合作用研究領域關鍵詞共現圖譜(圖片來源于期刊論文圖2)

光合作用領域關鍵詞密度圖(圖片來源于期刊論文圖4)

組織情報組織智能與系統情報系統智能:從基于情景的情報到基于模型的情報

中國科學技術信息研究所趙志耘研究員與合作者按照十九屆五中全會的精神,系統審視未來情報理論與實踐發展的需求,提出情報的系統組織和系統情報的概念和理論,探索適應新發展階段的情報服務方式和方法。相關成果發表于《情報學報》。情報是知識(Knowledge,K)、行動(Action,A)和組織(Organization,O)的一體化,人工智能方法為實現情報科學的KAO一體化初心提供了更加堅實有效的手段與工具。借助系統工程的新理念和方法,特別是基于模型的系統工程方法,利用基于模型的情報,從組織情報到系統情報,從組織智能到系統智能,構建智能情報的體系及其系統工程,實現情報KAO一體化的切實落實。

新時代科技創新強國建設的戰略思考

清華大學經濟管理學院陳勁教授與合作者從8個方面探討推進以技術創新為核心的全面整合式創新,實現關鍵核心技術重大突破,培育世界一流企業,加快建設科技創新強國,進而全面塑造新時代新發展優勢。相關成果發表于《科學與管理》。這8個方面包括:以創新引領發展為主導戰略;建設適應新發展格局的新型國家創新體系;強化國家戰略科技力量;持續提升企業技術創新能力;建設新型研究型大學,發揮一流高校支撐引領性作用;激發人才創新活力培育高層次創新人才;建設創新友好型金融體系;進一步弘揚創新文化,營造包容創新的社會環境。

效微分-差分Hilbert零點定理研究

中國科學院數學與系統科學研究院李偉與合作者通過代數方法給出了微分-差分方程組相容性判定問題的一個有效算法。相關成果發表于Transactions of the American Mathematical Society。代數微分-差分方程(即時滯微分方程)及其序列解在生物學、人口動力學等領域有廣泛應用。一個重要的未解決問題是微分-差分方程的相容性判定問題。研究團隊給出了一個僅依賴于系統的階數、次數以及變元個數的一致可計算上界B, 證明了任意給定的微分-差分混合方程系統P有序列解當且僅當由P及P的不超過B階的算子延拓方程構成的代數方程組有解,另外,證明了復系數的微分-差分方程系統存在序列解當且僅當該系統在亞純函數的芽環中有解。

科學中的“睡美人”現象研究綜述

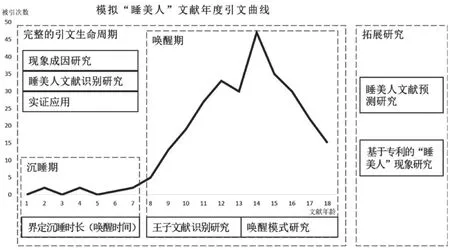

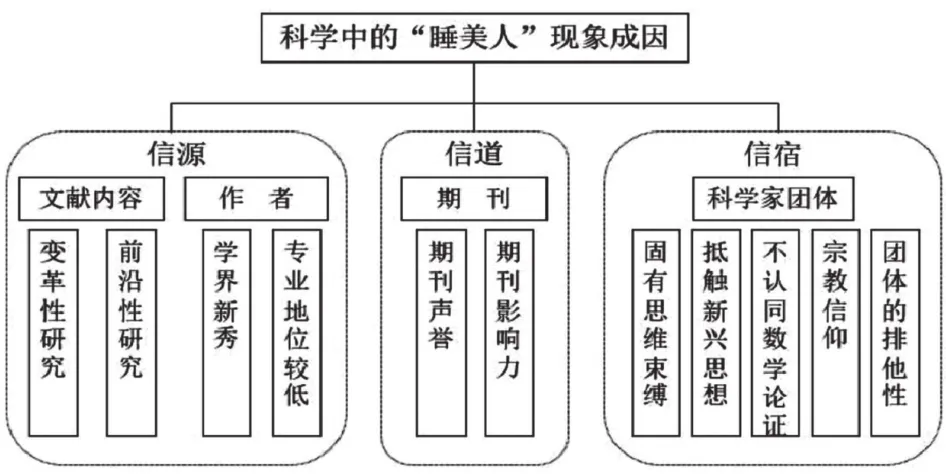

中國科學院西北生態環境資源研究院曲建升研究組通過回顧科學中的“睡美人”現象這一問題的發展,梳理國內外圖書情報領域“睡美人”現象的研究現狀,識別研究中的熱點和亟待進一步研究的問題,為相關研究提供支持和建議。相關成果發表于《情報雜志》。研究發現,部分科學研究在發表前期未引起學界注意,甚至遭遇抵制,經歷了一段蟄伏期后才被大量引用。這類現象被稱為“抵制發現”或科學中的“睡美人”。論文利用WoS以及CNKI檢索相關文獻,梳理現階段的領域熱點問題,認為當前科學中的“睡美人”現象相關研究熱點主要分為“睡美人文獻”的識別方法和實證應用、喚醒研究、預測研究以及其他拓展性研究。

研究思路與內容架構(圖片來源于期刊論文圖1)

科學中的“睡美人”現象成因(圖片來源于期刊論文圖2)

中國能源使用綠色化、碳排放與經濟增長的關系研究

北京大學經濟學院王帥開展了中國能源使用綠色化、碳排放與經濟增長的關系研究。相關成果發表于《軟科學》。基于我國2000年—2018年的數據,實證研究表明:我國能源使用綠色化、碳排放與經濟增長之間存在長期均衡關系,能源使用綠色化不但降低了二氧化碳排放量,而且促進了我國經濟可持續增長;碳排放和經濟增長是能源使用綠色化的單向Granger原因,表明我國面臨的環境氣候壓力和經濟轉型壓力在一定程度上倒逼了我國能源使用綠色化;能源使用綠色化對經濟增長的貢獻率呈現先上升后下降的倒U形趨勢,而碳排放對能源使用綠色化和經濟增長的貢獻率均比較大。

構建育兒養老互助服務體系,積極應對人口老齡化

中國社會科學院當代中國研究所蘇于君提出構建育兒養老互助服務體系,使人口老齡化危機實現“軟著陸”。相關成果發表于《中國社會科學報》。文章指出,一是搭建社區育兒養老互助服務平臺,使育兒服務與養老服務有機結合,最大限度優化人力資源配置。二是推進人力資源開發利用,合理配置社會服務資源,加大各類人員就業靈活性。三是全面提高人力資源素質,構建育兒養老服務人力資源隊伍,壯大相關產業從業隊伍。四是大力發展應對人口老齡化的科技創新能力,加快育兒養老相關產品和服務的科技研發,依靠科技創新化解人口老齡化給經濟社會發展帶來的挑戰。

職場精神對創造性教學行為的影響

北京師范大學政府管理學院柯江林與合作者開展了職場精神對對創造性教學行為的影響研究。相關成果發表于Social Behavior and Personality。該研究以資源保護理論為依據,探討職場精神如何透過教師內在的工作滿意度影響其創造性教學行為。論文以478名教師為研究對象,采用結構方程模型對研究假設檢驗。結果表明,所編制的工作場所精神量表具有較好的信度和效度。該研究進一步發現職場精神對教師的創造性教學行為有積極的影響,而其內在的工作滿意度則充分介導了這一關系。文章最后討論了研究結果的理論和實踐意義,以及未來研究的方向。

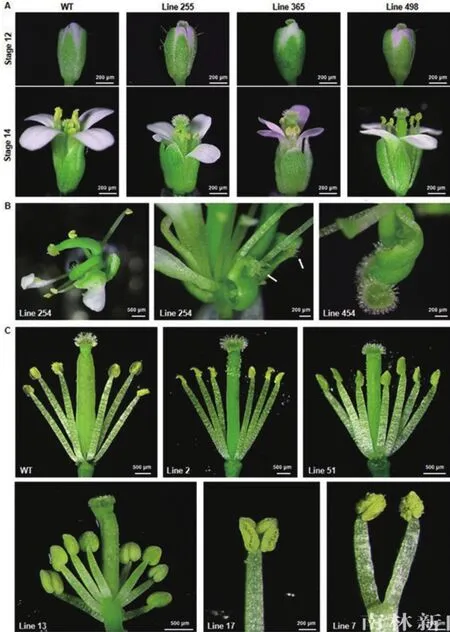

培育不飛絮、少花粉的美洲楊樹新品種

南京林業大學林學院薛良交教授與國內外合作者開展研究,讓楊樹不再“飄雪”。相關成果發表于Nature Communications。楊樹在全球廣泛分布,是主要的造林用材樹種之一,但是楊樹飛絮導致的環境污染,嚴重制約了楊樹產業的發展。新研究結果顯示,美洲黑楊雌株只有FERR基因,所以雌花發育,而雄株雖然含有FERR基因,但該基因受到Y染色體特異的FERR-R基因抑制,所以在雄株花序中雌花不發育。因為FERR基因的表達有時空特異性,只在雌花分化的早期表達,所以通過基因編輯技術可以敲除該基因,解決美洲黑楊雌株的飄絮問題;而針對MSL基因的編輯,可以減少花粉污染。

“近自然模式”橡膠林對土壤的改良效應

中國科學院西雙版納熱帶植物園生態水文研究組曾歡歡等人研究發現,與單一橡膠種植誘發的土壤肥力和質量退化相比,“近自然模式”橡膠林改良了土壤、促進了養分的不斷累積。相關成果發表于Journal of Environmental Management。熱帶雨林轉變為橡膠純林后,土壤質量遭受了嚴重的退化(較低的孔隙度、持水量、養分含量、養分循環和利用率,較高的容重、養分流失);與橡膠純林相比,叢林式橡膠林明顯改善了土壤的物理-水文性質、優化了土壤結構和水分條件(容重降低、孔隙度增大、持水力增強等)、提高了養分狀況(C、N、P、Ca、Mg等),并減弱了土壤P限制強度、提高了P周轉率和可利用性。

FERR與MSL基因對雌蕊和雄蕊發育調控的轉基因功能驗證(圖片來源于南林新聞網)

水稻耐受土壤低氮適應性機制研究

中國科學院遺傳與發育生物學研究所儲成才研究員和胡斌青年研究員等人利用全基因組關聯分析技術鑒定到一個水稻氮高效基因OsTCP19,其作為轉錄因子調控水稻分蘗。相關成果發表于Nature。通過對過去100年間收集于全球不同地理區域52個國家(地區)的110份早期水稻農家種進行了全面的農藝性狀鑒定,發現不同氮肥條件下,在眾多農藝性狀中,水稻分蘗(分枝)氮響應能力與氮肥利用效率變異間存在高度關聯。OsTCP19上游調控區一小段核酸片段(29-bp)的缺失與否是不同水稻品種分蘗氮響應差異的主要原因。這一關鍵氮高效基因的鑒定依賴于一個多樣性的“農家種”水稻群體資源。

無人機低空遙感研究

華南農業大學工程學院周志艷教授課題組提出了一種無人機低空遙感獲取作物長勢信息的快速采集及數據處理方法,并給出了詳細的傳感器校準流程和應用案例。相關成果發表于Journal of Cleaner Production。作物的田間管理對農時要求通常比較緊,需要即時生成作業處方圖時,遙感信息的獲取和解析處理需要有較高的實時性才能滿足實際生產的要求。新研制的遙感傳感器可以提供與專業級高光譜儀器和多光譜相機相近的反射率和輻射照度測量精度。在水稻長勢信息解析中,信息解析數據量可達534.6公頃/分鐘,相比傳統方法,長勢專題圖的生成速率和變量施肥處方圖的決策效率大幅度提升。

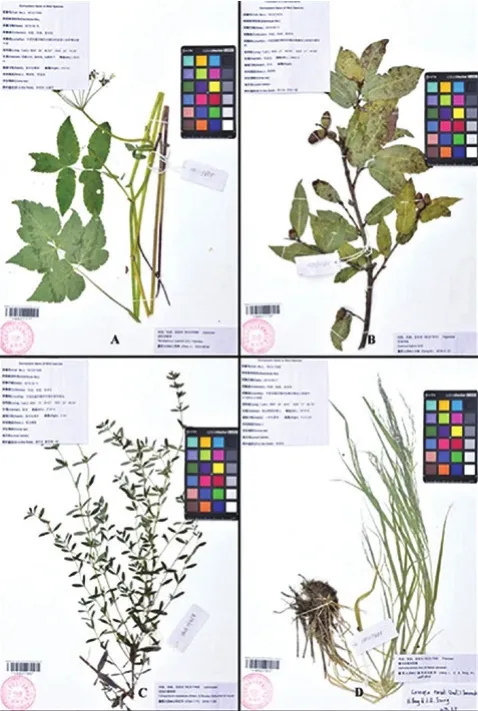

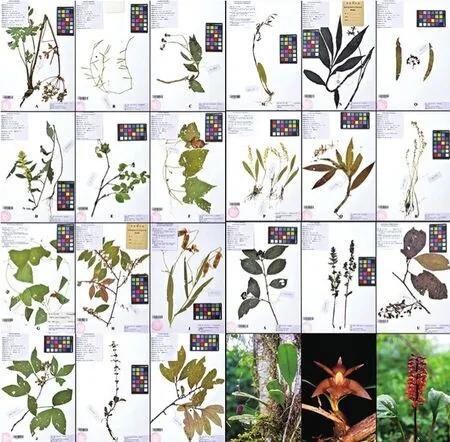

西藏種子植物分布新資料

中國科學院昆明植物研究所種質庫采集隊張挺等人在當地林業部門的配合下,在西藏發現4個中國新記錄種、24個西藏新記錄種。相關成果發表于《生物多樣性》。此次報道的新分布物種均位于全球36個生物多樣性熱點地區之一的喜馬拉雅山脈的東部及北部。這些新資料的報道,進一步豐富了我國植物區系的資料。該區域野生植物資源異常豐富,歷史上雖然經過了國內外的多次考察,但仍然受到交通條件的限制,部分地區如喜馬拉雅南坡的亞東溝、陳塘溝、嘎瑪溝、樟木溝和吉隆溝的本底資料仍不夠全面,今后將繼續加強該區域植物資源的調查和收集工作。

分布于西藏的4個中國新記錄種(圖片來源于中國科學院昆明植物研究所網站)

24個西藏新記錄種(圖片來源于中國科學院昆明植物研究所網站)

植物缺磷條件下膜脂重塑機制

華中農業大學油菜團隊郭亮等人發現植物鞘磷脂GIPC可以被NPC4水解,揭示出NPC4介導的植物膜脂重塑新機制。相關成果發表于The Plant Cell。非特異性磷脂酶C4(NPC4)是植物NPC家族中活性最強的,在缺磷條件下被誘導表達最高的一個基因。GIPC是植物特有的一種鞘脂,含量占鞘脂總量的60%以上。研究者通過擴大擬南芥缺磷條件下脂質組的檢測,發現植物特有的鞘磷脂糖基肌醇磷酸神經酰胺(GIPC)在缺磷條件下會顯著下降,同時根中鞘糖脂葡萄糖神經酰胺(GlcCer)會大幅度上升。這些研究結果表明NPC4水解GIPC,介導了缺磷條件下鞘磷脂到鞘糖脂的轉化。

新型水稻堿基編輯系統

中國農業科學院植物保護研究所作物有害生物功能基因組研究創新團隊周煥斌研究員等人將SpCas9突變體SpG和SpRY應用于植物,在水稻中實現NRN PAM和NYN PAM的靶向操作,擴展了CRISPR系統在植物基因組中的應用范圍。相關成果發表于Genome Biology。基于SpRY切口酶開發的胞嘧啶堿基編輯器rBE66通過識別NAG PAM對2個靶基因實現靶堿基定向編輯。SpRY具有高頻的自編輯事件(即對T-DNA上的引導RNA序列進行編輯),而SpRY切口酶介導的堿基編輯的自編輯事件較低頻發生。結果表明SpRY可用于水稻基因組定點編輯,尤其是單堿基編輯,該研究擴寬了CRISPR技術在植物基因組中編輯范圍。

生物鐘調控水稻耐鹽性的機制解析

中國科學院植物研究所王雷研究組系統解析了水稻生物鐘組分調控鹽脅迫的分子機制,研究成果將對研發和培育水稻耐鹽品種提供理論支持和相關遺傳資源。相關成果發表于The EMBO Journal。在轉錄水平,水稻生OsPRR (Oryza sativa Pseudo-Response Regulator)基因家族的5個成員中只有OsPRR73基因可以特異性地響應鹽脅迫信號。表型分析發現OsPRR73突變體對硫酸鈉敏感而對氯化鎂和甘露醇不敏感,說明鈉離子毒害是OsPRR73突變體耐鹽性降低的主要原因。進一步研究表明,在鹽脅迫耐受性方面,OsHKT2;1在遺傳上位于OsPRR73的下游,通過調節鈉離子穩態和ROS水平,調控水稻的耐鹽性。