做學科的“破壁人”

——“拼圖”思維下的小學綜合實踐思維能力培養探究

江蘇省蘇州市楓橋中心小學 陳明弘

一、探“壁”:小學高年級綜合實踐課堂言語應用的現狀

《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》指出:綜合實踐活動是從學生的真實生活和發展需要出發,從生活情境中發現問題,轉化為活動主題,通過探究、服務、制作、體驗等方式,培養學生綜合素質的跨學科實踐性課程。我通過訪談、課堂觀察發現:

(一)課堂現狀

在小學高年級綜合實踐課堂上,需要小組借助學科課程知識,開展合作探究匯報。積極的交流討論、精準的問題描述會促進問題的解決,擦出更多更棒的思維火花,但事實上現狀不容樂觀。制定計劃階段,經常會遇到老師或同伴提出了疑問,需要小組成員進行解釋時,要么無人舉手要么答非所問;活動實施階段,在合作中遇到問題,或各自為政,或置之不理;匯報交流階段,也常出現交流水準參差不齊,有的小組思路清晰,觀點明確,有的小組邏輯混亂,不達重點。面對這些情況,教師迫于有限的課堂時間,或自問自答,或草草收場,最終導致課堂效率低下,活動目標無法達成。由此,我認為,從言語能力的培養提高學生的語言和思維能力,從而提高課堂效率,高效達成課程目標十分必要。

(二)問題調查和分析

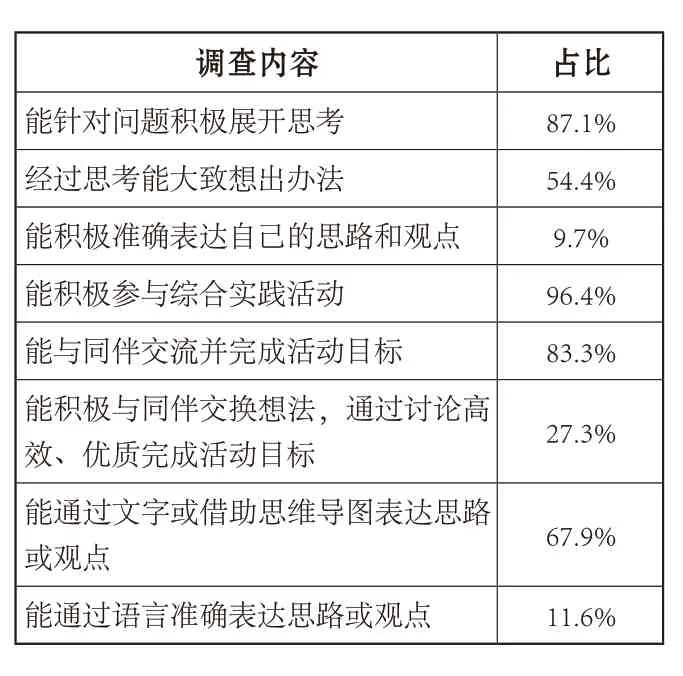

我選取了五、六年級學生作為調查對象,發放問卷504 張,收到有效問卷498 張。通過數據統計、課堂觀察和分析發現:

調查內容占比能針對問題積極展開思考87.1%經過思考能大致想出辦法54.4%能積極準確表達自己的思路和觀點9.7%能積極參與綜合實踐活動96.4%能與同伴交流并完成活動目標83.3%能積極與同伴交換想法,通過討論高效、優質完成活動目標27.3%能通過文字或借助思維導圖表達思路或觀點67.9%能通過語言準確表達思路或觀點11.6%

1.不敢講

在需要小組匯報,全班匯報的時候,很多孩子默不作聲或者聲音小。在小組合作中怕說錯,寧可不說或少說,缺乏表達自身想法的欲望,甚至游離于課堂之外。

2.不會講

部分孩子的表達不夠清晰。他們明明有很好的想法卻無法準確地表達出來,在小組交流中邏輯混亂,不能明確表述自己的思路,伙伴不能準確領會他的想法,導致合作效率低下,聽眾缺乏興趣。

3.不“慧”講

在綜合實踐課程中經常需要借助學科課程的知識和經驗,孩子往往只會講自己擅長的學科,不擅長學科的表述比較生疏,無法全面激活已有的知識經驗。這導致在需要交流時,“優秀”的孩子更“優秀”,“沉默”的孩子更“沉默”。

二、破“壁”:構建系統性的思維培養體系

(一)理論闡述

拼圖思維(MindPin)是一個合成詞,原意為思維別針,寓意每個用戶將自己的思維過程圖用別針固定在網站中供其他人參看、借鑒。MindPin 的作用可總結為:根據樣例與模板,確定自身的思維模式。以廣泛的信息來源為基礎,幫助用戶進行信息整理與加工(比較、分析和歸納總結)。充分借鑒他人,可將他人的思路與知識脈絡 “輕松嫁接”到自己的思維拼圖上。分享,獲取反饋,逐步改進與完善。分享結構化的、充滿信息儲備的思維拼圖的同時,不斷修正、完善自身的拼圖。

(二)實踐研究

1.相似相融,構建不同學科間融合的橋梁

(1)深入探尋不同體系間的學科思維共性

在小學學習階段,學科設置偏向基礎性學科。按照傳統分類,我們將學科分為文理兩類,不同的學科特性決定了本學科的教學模式和教學重難點,學生在學習的過程中,潛移默化地形成了固有的思維定勢。而按照STEAM的教育理念,可以將現有學科按照科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、藝術(Arts)、數學(Mathematics)的領域進行分類。通過分類發現,其實各學科之間既有不同,也有相互重疊的部分,不同的學科也不是完全獨立的個體。可以借助領域這一橋梁,進行學科間的聯系與溝通。在找到學科課程間的共通點后,大致可以歸納出一般思維模式為:條件獲取、分類歸納、建立思維、問題解決、拓展遷移的過程。充分運用學科特性總結思維共性,來找到解決問題的方法。

(2)充分運用不同模式下的言語表達共性

不同的學科,雖然解決問題運用的知識點不同,但是方法相通。在既有的思維模式慣性下,運用已有條件,得出解決問題的公式,并嘗試解決,最后加以驗證,如果驗證失敗,則重復此過程,直到得到問題的解決方法。在此過程中,言語能力從始至終參與其中。伴隨著思考過程的深入,及時運用語言進行總結歸納,同時在言語生成的過程中,也能幫助理清思路,發現問題,在解決既有問題后,繼續下一步。思維和語言相輔相成,在這個過程中去思考問題,解決問題,能大大提升問題解決的效率。

2.以點擴面,從實際問題出發的“拼圖”思維

(1)建立“拼圖”——通過發散思維確立由問題出發的思維模式

發散是一種思維模式,結合問題解決的一般方法,我們可以從多角度、多領域去思考問題。例如,在給出“交通工具”這個關鍵詞時,數學課堂上可能會想到行駛速度、路程、時間;英語課堂上可能會想到交通工具的英語表達;科學課堂上可能會想到運行原理……而在綜合實踐的課堂上,一切都值得討論。例如,學生結合多個領域提出“同一交通工具的不同結構、動力模式、外形和它們行駛速度之間有什么關系?”“交通工具的起源和所產生的影響間是否有聯系?”等。學生從這樣一個簡單的關鍵詞,將思維拓展到生活的方方面面,再通過篩選有價值的問題進行探究,這就是綜合實踐課程的綜合性性質。從生活中來,最后反哺到生活中去。以這種思維模式來進行,能大大拓寬學生的視野,通過同學間的思維碰撞,產生更多更好的金點子。通過發散思維確立由問題出發的思維模式。

(2)搜集“拼圖”——通過思維導圖尋求解決問題的必要條件

在如今的教學中,思維導圖已經成為常客,在綜合實踐的課堂上,思維導圖更能發揮出它獨一無二的作用。

學生在確定研究主題之后,通過思維導圖,能更精準地表達自己的觀點,其他成員進行判斷思考。當有人提出質疑時,質疑人要說明自己的思路和觀點,提議人可以再次補充說明,如果能夠解決質疑人的問題,則觀點得到通過;如果質疑人質疑成功,則提議人的觀點并不全面,可以由其他同學加以補充或者否決。將此過程重復進行,通過生與生的思維碰撞和語言交鋒,結合教師的適度引導,通過思維導圖尋求解決問題的必要條件。在此過程中,將思維和語言結合,潛移默化地形成綜合性的言語能力習慣。

(3)完成“拼圖”——培養綜合性運用各學科知識解決問題的能力

當由發散思維出發,通過思維導圖找到所有需要的“拼圖”后,學生就可以著手完成這塊名為“問題”的“拼圖”了。

在“紙橋承重”問題的探究上,前期五年級學生得出了圓柱、四棱柱(長方體)、三棱柱等多種支撐柱的方案,也設計了平面式、拱形、三角形等多種橋面方案。但是,在已有學習中還沒有學習立體圖形,也沒有立體圖形承重能力強弱的經驗。學生通過結合生活經驗提出方案,分小組進行制作試驗,最終找到了現有方案中承重能力最強的紙橋設計。縱觀整個過程,學生在設計前充分了解了現有橋梁的外觀,設計時運用了數學、工程、科學領域的知識,而在動手制作的過程中,也掌握了制作各種立體圖形的技術,在制作中也兼顧了橋體的外形美觀程度,將STEAM 的各個方面完美融入。同時,運用不同學科的知識技能,最終完成了“紙橋承重”問題的探究。這也說明了培養學生綜合性運用各學科知識解決問題能力的重要性。

從發散思維開始,結合思維導圖搜集條件,論證剔除不適合的“拼圖”,最后收束思維并實際操作,讓學生形成“集中—發散—集中”的思維模式。在此過程中,通過“語言—思維—語言”的言語模式,養成解決問題的良好習慣。

思維能規范語言的生成,語言能促進思維的延續。思維和語言相輔相成,構成了言語。在小學綜合實踐課程的舞臺上,培養學生的言語思維能力,不但能讓綜合實踐活動更高效、規范,提高問題解決的能力,更能促進學生思維模式的轉變。