魯迅:文學作品應關照現實

自古以來,四川就是令人生羨的地方:“民食魚稻,無兇年憂。”“綾錦雕鏤之妙,侔于上國。”但是,民國以后它就成了野心勃勃的新老軍閥爭奪的大肥肉。在全國范圍內形成的長期軍閥割據和混戰中,四川是經歷時間最長,次數最多,受害也最烈的地方。有人粗略地統計,從辛亥革命后至1933 年劉湘、劉文輝爭霸之戰結束,四川大小軍閥戰爭共有470 余次,平均每半個月就有一次火并,是一個深受戰禍之苦的典型省份。魯迅在《幸福的家庭》這篇小說里曾寫道:“四川、廣東?都正在打……”

魯迅關懷在軍閥混戰中的四川人民,他熱切地希望那里的作家能用他們的筆深刻地反映軍閥的兇暴和人民的災難。其時,青年作家許欽文正在四川,親歷其境。魯迅歷來認為“實地經驗總比看、聽、空想確鑿”。因此,當這位作家正在猶豫不決的時候,魯迅立即鼓勵他寫作。

許欽文回憶道:“一九三三年我從成都東返,在上海和魯迅先生談了反映四川內戰情況的《神經病》腹稿的內容,魯迅先生想了一下點著頭說:‘可以,好的,你就寫罷!’我受到鼓舞……終于設法把這篇小說寫出,暗中寄給魯迅先生,他給我代取‘蜀賓’的筆名發表了。”

魯迅素來主張作家到生活實踐中去。他非常看重來自“第一線”的作者的作品,即使他們先前從未發表過作品,但只要他筆下的題材和內容反映了生活的真實,哪怕寫作的技巧稍為幼稚粗糙,仍然受到魯迅的賞識。

1934 年,《中國論壇》編者、美國友人伊羅生準備編譯一部中國現代短篇小說集《草鞋集》,要求魯迅和茅盾推薦作品。當時清華大學刊物上刊載的短篇小說《我們在地獄》,受到他們的重視,立即被推薦給伊羅生。

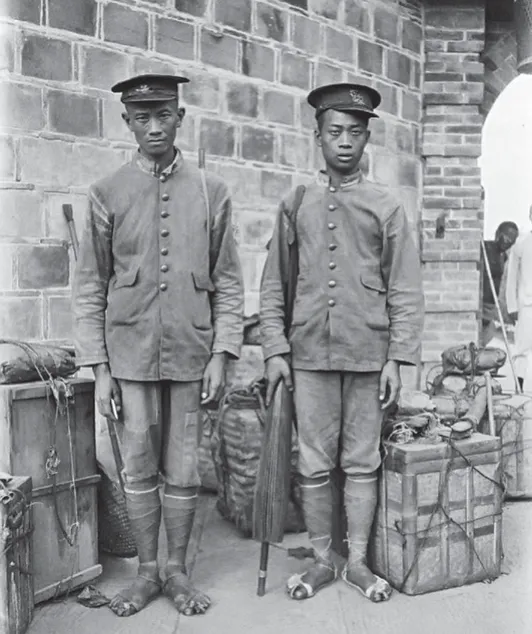

兩名民國川軍士兵

茅盾回憶道:“魯迅和我研究了一個選目單子,并要我寫了幾則作者和作品的介紹。”關于《我們在地獄》的作者漣清這個名字,魯迅和茅盾都沒有見到過,得到推薦顯然是因為小說的內容博得了兩位文學大師的重視。

他們這樣評介這篇作品:這一篇是寫四川最近軍閥混戰時的兩個敵對的軍閥爭一城市而在城內巷戰的寫實。作者大概就是四川人,而本篇所敘是他親身的經歷,所以非常真實動人。

魯迅一生并沒有到過四川,但是他的朋友和學生中間不乏四川人,或者不少人曾經到過四川。他真摯地熱愛四川和四川人民。他說過:“創作總根于愛。”

魯迅晚年受到國民黨政府的“通緝”,被迫過著“軟禁在獄室里”的生活,無法寫出飽受軍閥蹂躪的“天府之國”人民的災難。然而,他卻將這種“愛”的感情傾注在對別人的鼓舞上,敦促他們把所見所聞的感受寫成小說,并且熱情地介紹推薦這樣的作品。