曾國藩說他是“好人”,卻為何不予重用

曾國藩與人聊天時,對一些人的評價非常高,如說李鴻章有“英雄氣概”,李鴻裔“性格恬淡、為人質樸而雅致”。但得到“好人”評價的,則只有程桓生一人。那是同治六年(1867)九月十七日下午,當趙烈文問到程桓生的為人和表現時,曾國藩不假思索地回答說:“好人,心地頗坦白。”

在曾國藩眾多幕僚中,后來當了大官的不知有多少,然而讓人不解的是,既是曾國藩門生,又早在咸豐三年(1853)就加入湘軍集團的程桓生,到曾國藩去世前,卻只做到按察使銜的代理兩淮鹽運使,雖躋身副省級行列,但使用程度明顯不如其他幕僚。

一次讀《曾國藩全集》,偶然在一份批示里看到一句話,才猛然醒悟到:曾國藩沒有重用程桓生,原因很可能就在“初政即偏于私昵”這句話中。

批示是寫給程桓生的,當時他被派去江西督銷局主持工作。這是曾國藩第一次讓他獨立負責某項工作。“私昵”一語源自《尚書》:“官不及私昵,惟其能;爵罔及惡德,惟其賢。”意思是:不要把官職授予自己親近的人,唯一看重的是能力;爵位不要賜予德行不好的人,唯一看重的是賢德。說白了就是要任人唯賢,不能任人唯親。

程桓生初次走上領導崗位,就大搞任人唯親,私心如此嚴重,曾國藩以后對他的使用,自然十分慎重,因為私心重的人是不堪造就的。

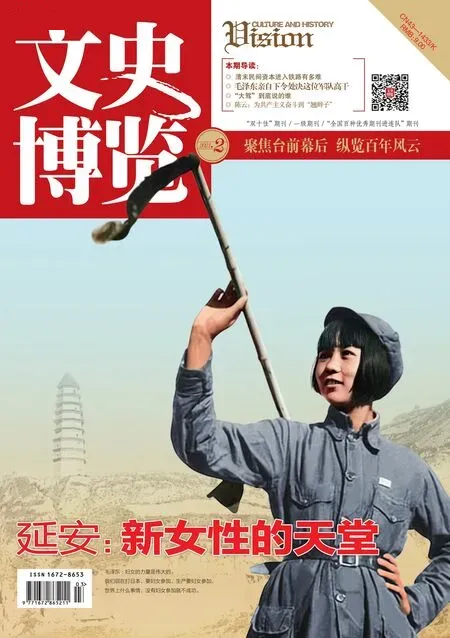

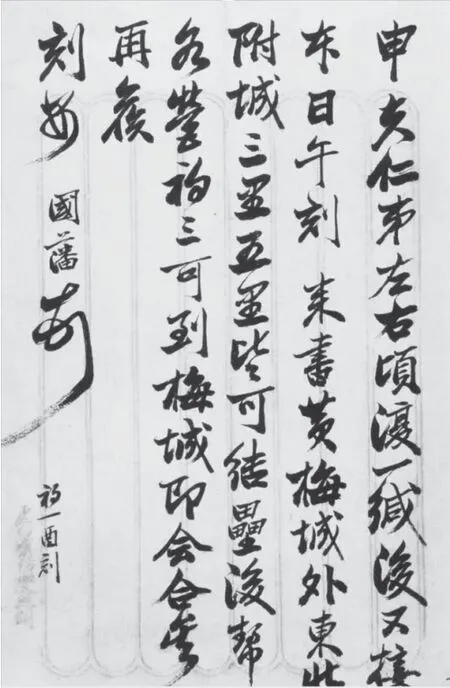

曾國藩書法手跡

“咱們死在一堆如何?”

程桓生,字尚齋,祖籍安徽歙縣槐塘,嘉慶二十四年(1819)生于揚州。程桓生不僅出身鹽商世家,而且槐塘程氏及其后裔是清代江南四大鹽商之一。

程桓生天資聰穎,6 歲就能寫詩,道光二十九年(1849)拔貢,次年朝考第一,時任禮部侍郎的曾國藩為閱卷大臣,程桓生由此成為曾氏弟子。

咸豐元年(1851),程桓生試用為廣西桂平縣知縣。就在上年的十二月初十,洪秀全領導的太平軍在桂平金田村發動起義,此后一年半時間內,他們主要在廣西境內同清軍作戰。

咸豐二年(1852)夏季太平軍沖出廣西,進入湖南后,桂平形勢依然嚴峻,主要是饑民鬧事此起彼伏。程桓生雖然疲于奔命,但終因疏防失職而被參劾革職。

咸豐三年(1853)曾國藩在衡州籌建湘軍水師,奏請廣西代招水勇,由曾經擔任過桂平知縣和潯州知府的李孟群統帶入湘。李孟群是人才濟濟的道光二十七年(1847)丁未科進士。

曾國藩與丁未科進士的淵源本來就很深,李孟群到廣西任職后,又積極鎮壓從湖南轉戰廣西的李沅發起義軍和圍剿追堵太平軍,因而更加受到曾國藩的器重和賞識。

由于程桓生與曾國藩和李孟群都有老關系,被革職后又無事可干,而在衡州練兵的曾國藩事事需要人手幫忙,朝廷卻不安排人員,全靠自己想辦法解決,于是李孟群做了廣西水勇統將后,就讓程桓生綜理營務,由此不僅李孟群成了湘軍元老之一,而且程桓生也是曾國藩弟子中最早加入湘軍集團的人。

程桓生加入湘軍集團后,不僅很快被撤銷了處分,恢復了原職,而且咸豐四年(1854)八月下旬湘軍攻占武漢后,連續擊敗太平軍,取得了一系列驕人戰績。經曾國藩多次保薦,到當年十一月,程桓生還獲得了直隸州知州的候補官職。

程桓生能夠咸魚翻身,固然是曾國藩大力推動的結果,但更重要的是遇上了湘軍節節勝利的好時機。不久,曾國藩即遭遇九江之敗。此后幾年,湘軍在江西被打得七零八落,曾國藩也步入了精神上最痛苦、事業上連遭挫敗和人生道路最為灰暗的階段。在這種情況之下,程桓生的境遇自然好不到哪里去。

咸豐十年(1860)湘軍大本營搬到毗連皖、浙、贛三省的前哨陣地祁門后,遭遇了前所未有的困難局面。軍事上屢遭困厄,已使曾國藩的情緒長期處于高度緊張和煩躁不安狀態,而惱人的人事糾紛,又一波接一波地將他的精神推向崩潰邊緣。在祁門期間,不僅忠心耿耿的幕僚李元度與他鬧翻,得意門生李鴻章借口離去,而且最忠實的粉絲和最貼心的朋友馮卓懷,也不能體諒曾國藩的艱難處境和糟糕心情,一聽批評即拂袖而去。

無日不處于驚濤駭浪之中的祁門大營,人心本來就不穩,李元度、李鴻章、馮卓懷等人的相繼離去,更是加劇了湘軍內部的恐慌氣氛,不少人于是偷偷收拾行李放進船艙,做好隨時逃命的準備。曾國藩見人心已散,不可強留,便心生一計,聲言愿走者發給三個月薪水,危險過后仍可回來,他不介意。他這樣一說,原來想走的人反倒不好意思再開口,只得提心吊膽留下來。

然而危難之中見人心。程桓生這個不顯山不露水,只知道埋頭做事的文職幕僚,卻堅決留下來與曾國藩同生死、共患難。曾國藩好友歐陽兆熊的《水窗春囈》,就真實記載了當時的嚴峻形勢和曾國藩煢煢孑立的處境:由于“祁門軍中,賊氛日逼,勢危甚”,所以進入咸豐十一年(1861)以后,“幕府僅一程尚齋,奄奄無氣”。

程桓生不僅自始至終留在曾國藩身邊,而且做好了隨時犧牲生命的準備,有一次十分悲壯地對前來看望曾國藩的歐陽兆熊說:“咱們死在一堆如何?”

初政即偏于私昵

渡過祁門難關后,程桓生跟隨曾國藩先是遷到東流,而后移駐安慶,直到同治二年(1863)秋天被派往江西督銷局主持工作。在此之前,曾國藩還保薦過程桓生兩次,第一次由知府提升為道員,第二次賞給正四品封典。

江西督銷局是曾國藩設在南昌的一個鹽務管理機構,設總辦一人,例由候補道員擔任。鹽官歷代都是肥缺。曾國藩把程桓生放下去,掌管一省鹽業銷售,既有幾分公義,也有幾分私愛。公義是,程桓生從小受家庭耳濡目染,對鹽業管理很熟,本人也小有能力,辦事又牢靠,不用他用誰?私愛是,他畢竟是曾國藩的身邊人,有好處容易得到。

要去一個部門主持全面工作,第一件事情是搭班子。可能是為了方便工作,也可能是一時找不到更合適的人,當然也有可能是完全出于私心,總之程桓生帶去的四個隨員中,竟有三個歙縣老鄉。曾國藩一看他的組閣名單,就發現問題,于是在來文上揮筆批道:“前此浙鹽運西之時,局中似友多而員少,且局員亦不盡由本部堂給札。……此稟隨帶四員,而同縣占其三,皆因私情膠葛,不能擺脫。同人之道,于野則亨,于宗則吝,以其私狹也。”

曾國藩說的“浙鹽運西”,是指咸豐五年(1855)淮鹽浙運一事。以前淮鹽都是直接水運到江西和湖南等地銷售,長江航道中斷后,只能奏請戶部批準,先繞道浙江,再往西運到江西和湖南。當時負責此事的郭嵩燾、周騰虎等人,所帶隨員“友多而員少”,那是沒辦法,因而可以理解。如今可不同,湘軍地盤和隊伍都擴大了,可用之人遍地皆是,如果再搞任人唯親那一套,就是假公濟私、作風不正,當然不應該,要批評。

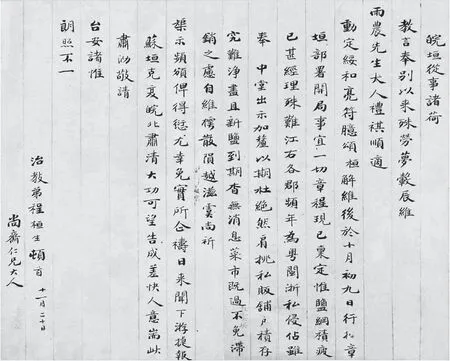

程桓生信札手跡

曾國藩因此批評說:你程桓生平易近人,辦事干練,是一個能干事且能干成事的人。唯一擔心的是你做事抹不開情面,常常顧了私情忘了公義。比如鹽商到督銷局聯系工作、申領銷售指標,你卻常常暗中做好人,公開或半公開地給關系戶提供便利。這樣做已經明顯不公,而你帶去的四個隨員,竟有三個歙縣老鄉,這不是私心太重又不知道避嫌是什么!《易經》說:“同人于野,亨;同人于宗,吝。”意思是,平等對待和廣泛團結各階層人士,遇事就會亨通順暢,任何艱難險阻都能安然度過;如果只局限于宗族之內相互交往和抱團取暖,必然使人心胸狹窄,目光短淺,行事也肯定艱難。沖破閉塞局面的最好辦法,就是廣泛團結志同道合的朋友。

曾國藩接著又拿出自己的事例告誡程桓生:“本部堂治事有年,左右信任之人,湘鄉同縣者極少。劉撫部院相從三年,僅保過教官一次。近歲則幕僚近習并無湘鄉人員,豈戚族鄉黨中無一可用之才?亦不欲示人以私狹也。”意思是我居官多年,身邊極少湘鄉老鄉。現在官居陜西巡撫的劉蓉,既是我的密友,早年又在我的幕府工作過三年,出生入死,患難與共,但我也只保舉過他一次,并且只是保舉教官。此外,這些年我身邊任用的工作人員,沒有一個湘鄉人。難道是我的親戚朋友和老鄉同學中沒有一個可用之才?當然不是。這樣做,無非是不想讓別人戳脊梁骨!

最后曾國藩又苦口婆心開導說:“該道(程桓生時為候補道員)初政即偏于私昵,將來徽商在江者頗多,恐糾纏不能自主。人非太上忘情,亦誰能盡免于私?特徇私而漫無裁制,則不可;徇私而認為分內之事,認為理直氣壯之事,則更不可耳。”

曾國藩確實不是唱高調。他也承認,凡人都有私心,要完全大公無私,圣人都做不到。但如果徇私而漫無節制,甚至理直氣壯,就大錯特錯,絕對不可以。所以曾國藩特別提醒和開導程桓生:你初次走上主要領導崗位,就大搞任人唯親,以后在江西做鹽業生意的安徽人越來越多,還怎么處理好和他們的關系?

或許是針對自己的老秘書,所以曾國藩的批評雖然蠻嚴厲,話也說得很直接,但語氣還是很親切的,就像面對面談心聊家常,既苦口婆心,又語重心長,既良藥苦口,又很有人情味,不打一點官腔,抵觸情緒再重的人,看過之后相信都會有所觸動。

私心重的人不堪造就

曾國藩的批示雖然毫不客氣地指出了問題,也充分講明了道理,但對程桓生卻沒有提出希望,好像不指望他改正錯誤。這是為什么?

答案就在同治二年八月二十七日的《致沅弟》信中:“尚齋之札(任命狀)久發,渠(他)又稟帶隨員數人矣,萬難更改。萬與程之才亦互有短長,其無堅強之力,則彼此相同。江西開局并非甚繁難之事,所慮者,淮引不勝鄰私,行銷不旺,非尚齋所能為力耳。余有一告示稿,抄寄弟閱。此外則尚齋當可勝任。”

這封家書與批示寫于同一時間,曾國藩也將批示內容抄給曾國荃看了。從信中的失望語氣看,程桓生上任之前,曾國藩不僅有過誡勉談話,而且當面指出過他的私心過重問題,但他就是不改!再說,程桓生到江西督銷局主持工作,做的是官商,搞的是壟斷經營,工作不難開展,至于打擊走私,維護江西鹽業市場秩序,不讓鄰省私鹽侵占本地市場,則不是程桓生一個人所能辦到的,上任時有什么必要帶一幫狐朋狗友前往?

總之在曾國藩看來,程桓生這個人雖有他的長處,但也存在致命弱點,既私心過重,又缺乏堅定意志,要指望他改正錯誤,是難之又難的,既然如此,就不作公開指望了。

曾國藩信中寫到的“萬”叫萬啟琛,咸豐四年加入曾國藩幕府后,長期負責籌餉和鹽務工作。萬啟琛和程桓生雖然各有優點和特長,但共同不足是公私不分,立場不堅定,工作容易被私情所左右。

九月十八日,曾國藩即采取補救措施,派人去江西協助程桓生工作,說得好聽是加強江西督銷局領導力量,說得不好聽是“摻沙子”。

正因為程桓生的私心比較嚴重,所以同治三年六月湘軍打下金陵(南京)后,一干人等加官晉爵,曾國藩雖也為程桓生申請了嘉獎,獲得了副省級按察使加銜,后來又讓他代理過兩年時間的兩淮鹽運使,但直到同治十一年曾國藩去世,按察使銜一直是程桓生的最高職銜,而他的三個前任郭嵩燾、丁日昌和李宗羲,都是做了兩淮鹽運使不久后就分別重用為廣東巡撫、江蘇布政使和江寧布政使。

這一切都說明:曾國藩做事很有分寸,用人很講原則,不會亂來。他可以在經濟上給予程桓生豐厚回報,也可以在政治上幫他獲得一定獎賞和榮譽,但就是不推薦他擔任更高職務,更不會讓他出任軍政要職。