東莞市松山湖大道入城段擁堵分析與治理措施

林 洋,劉永平

[1.上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092;2 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司,廣東 深圳518021]

0 引 言

東莞市是廣東省地級市, 是珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區城市之一、深圳都市圈城市之一,為“廣東四小虎”之首,號稱“世界工廠”,是廣東省重要的交通樞紐和外貿口岸。近年來,隨著東莞城市經濟社會的高速發展,城市交通問題凸顯。松山湖大道入城段是市民反映最為強烈的擁堵路段之一,具體包括松山湖大道、八一路、環城南路、同沙立交等路段范圍。本文對該路段交通擁堵進行量化描述和成因分析,并提出擁堵治理方案。

1 交通擁堵問題

松山湖大道入城段(西行方向)交通車流高峰出現在晚高峰時段,從17 時開始交通量明顯增加,19時為最高峰,排隊1 km 左右,21 時左右恢復正常。根據高德地圖提供的路段擁堵延時指數數據,該路段高峰期擁堵延時指數高達7,即平時1 min 能通過的路段,最擁堵的時候需要7 min 才能通過[1]。

交通量調查數據顯示,晚高峰時段,擁堵路段上游方向:松山湖大道方向車流量為3 050 pcu/h,占比51.7%;東部快速路方向車流量為1 599 pcu/h,占比27.1%;莞深高速上屯收費站方向車流量為1 251 pcu/h,占比21.2%。上述數據表明,城區片區、松山湖片區、水鄉新城等組團之間的通勤交通繁忙,是必須處理好的主要交通流向。上述3 股交通流合流后在同沙立交分流:直行進入八一路的車流量為2 666 pcu/h,占比45.2%;左轉進入環城南路的車流量為2 744 pcu/h,占比46.5%;右轉進入環城東路的車流量為490 pcu/h,占比8.3%。路段交織車流量極大。圖1 為松山湖大道入城段交通流量流向分析圖。

圖1 松山湖大道入城段交通流量流向分析圖

造成該路段嚴重擁堵的原因是多方面的,主要原因是:同沙立交東向南左轉匝道為苜蓿葉匝道,交通調查顯示,該匝道交通運行已達到飽和狀態,引起排隊緩行,反堵主線。其他次要原因:一是該路段為交織段,多股交通流合流、分流;二是沿線出入口較多,主線受到一定程度干擾;三是部分駕駛員插隊,加劇了交通緩行。

2 交通擁堵成因分析

城市交通擁堵問題是系統性問題,可能源于城市規劃、交通發展策略、交通規劃、道路設計以及交通管理中的某一層面或若干層面。擁堵成因分為背景性因素和特異性因素兩類。背景性因素是指經濟社會發展引起的市域乃至區域范圍的系統性變化,諸如城市常住人口增長、機動車保有量增長、貨物運輸總量增長等。特異性因素是指源于路段及其影響范圍的影響因子,通常具有特異性,不具有普遍性。背景性因素更具有宏觀性,特異性因素則屬于中微觀層面。背景性因素代表了區域范圍內經濟社會發展的大方向、大趨勢,而特異性因素代表的是局部范圍內規劃、設計、管理層面的欠合理因素。基于上述成因分類,相應采取政策性措施、工程改善措施和管理措施治理擁堵問題。

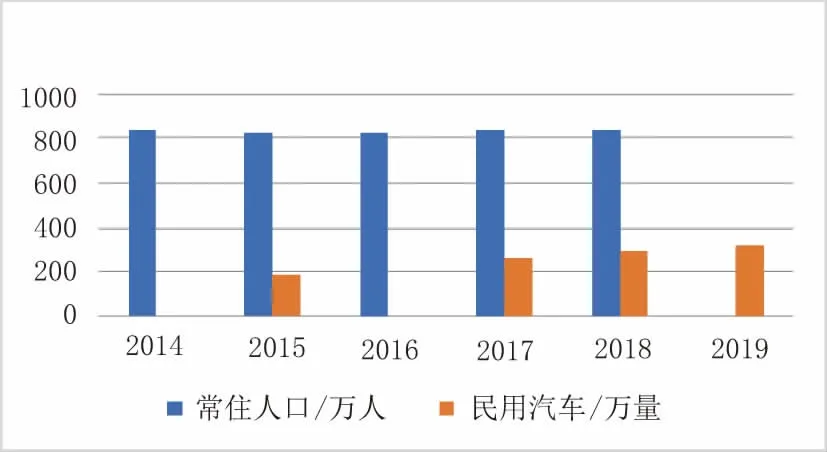

2.1 出行結構層面

近6 年來,東莞市常住人口數量突破800 萬人,目前增幅趨緩。民用汽車數量仍保持較快增長,2019年1 月已突破300 萬輛。城市機動化出行比例持續攀升,車均出行距離5 km 以下的出行比例達55%[2]。東莞市常住人口數量和民用汽車數量見圖2[3]。

圖2 東莞市常住人口數量和民用汽車數量圖

公交系統總體水平偏低,公交線網覆蓋范圍、運行時效、準點率等指標難以滿足市民出行需求。公交出行比例低,加劇了城市交通出行模式向私人小汽車轉移,導致出行結構與道路資源供應長期失衡。

2.2 路網布局層面

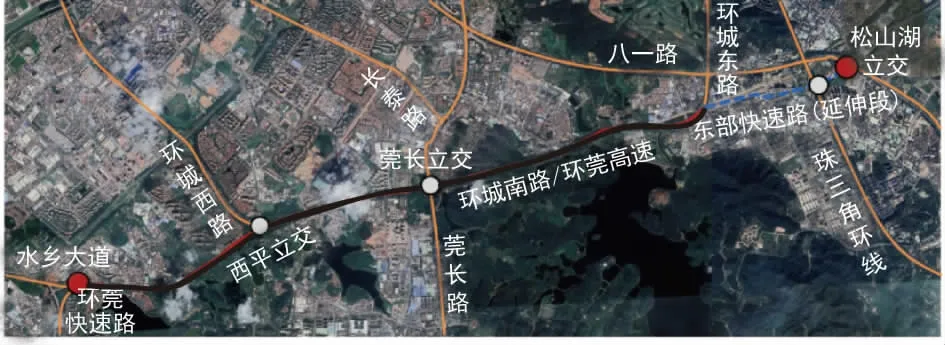

(1)市域快速路網層面

環城路和環莞快速路形成8 字形,東西向市域快速通道(水鄉大道—環莞快速路—環城南路—東部快速路)從8 字形中間橫穿而過,造成環城南路上多層級交通疊加,同時承擔區域及市域過境交通、中心城與組團間交通、中心城環向交通以及沿線到發交通,交通繁重,貨車比例高。圖3 為東莞市環莞快速路和環城路規劃圖。

(2)區域路網層面

松山湖大道與環城南路之間未形成直接、高效的環射路網銜接,松山湖大道轉向環城南路、環莞快速路的交通不得不與松山湖大道入城向交通共用通道,局部路段車流交織頻繁,交通組織較為復雜。

2.3 立交節點層面

松山湖大道轉向環城南路須利用同沙立交。該立交為部分苜蓿葉立交。松山湖大道轉向環城南路須利用ES 環形匝道。該匝道為兩側車道匝道,通行能力有限。現場交通調查顯示,該環形左轉匝道已達到飽和流量狀態。

圖3 東莞市環莞快速路和環城路規劃圖

3 擁堵治理措施

3.1 交通治堵策略

《東莞市交通發展白皮書》提出了城市交通高效發展目標:中心城區內部85%的全方式通勤時耗不超過30 min,機動化通勤時耗不超過45 min;中心城區和組團核心區高峰期平均行程車速在25 km/h 以上。道路交通發展總體策略:通過交通需求管理,引導小汽車的合理使用,同時聚焦道路網絡結構,挖掘道路資源,制定可持續、經濟、高效、安全的道路交通發展路徑。道路交通治理策略:持續推進道路交通精細化治理;堅持“點、線、面”結合,采取針對性、差異化措施治理交通擁堵;采用試點、復制、推廣借道左轉、單向交通、可變車道、潮汐車道等交通組織方式,持續升級信號控制系統;加密、升級改造道路電子警察等違法監測設施,研究布設移動公交電子警察,提升現有非現場執法資源共享水平[4]。

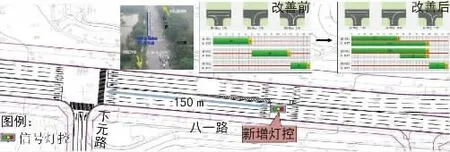

3.2 近期治理

近期擁堵治理以交通管理措施為主要技術手段。基于目前城區片區和松山湖片區“兩心”之間通勤交通量大、道路設施供給失效、交通擁堵的現狀,提出“點線結合”的交通擁堵治理方案,具體目標為:有效緩解擁堵,縮短行程時間。松山湖大道入城段擁堵嚴重的直接原因為:松山湖大道、東部快速干線、莞深高速3 個方向合流交通,其中45%的車流量須進入環城南路,而同沙立交東向南左轉匝道為兩車道苜蓿葉匝道,匝道口及匝道路段通行能力有限,成為該流線上的瓶頸段。近期治理方案考慮增加松山湖大道下游八一路- 下元路路口的調頭通行能力,將部分左轉車流轉移到“直線—調頭—右轉”的流線上。八一路-下元路路口現為T 型信號控制交叉口,交通量較小,東進口道為1 左3 直,東出口道為4出。交叉口改造方案為:設置多功能車道,平峰時段為東出口道,晚高峰時段為東進口道調頭車道。高峰時段該節點調頭車道通行能力可增加1 倍以上,在一定程度上可消減排隊車輛,緩解松山湖大道入城段擁堵。改善方案見圖4。

圖4 松山湖大道下游八一路- 下元路交叉口改善方案圖

3.3 中期措施

中期措施采取工程措施。針對同沙立交環形匝道通行能力不足的弱點,新建定向左轉匝道。松山湖大道進入環城南路方向的車流可利用該定向左轉匝道進入環城南路。該定向左轉匝道的通行能力為原環型左轉匝道的125%,可消除大部分排隊車輛,有效緩解松山湖大道入城方向的交通擁堵。圖5 為同沙立交新增定向匝道方案圖。

圖5 同沙立交新增定向匝道方案圖

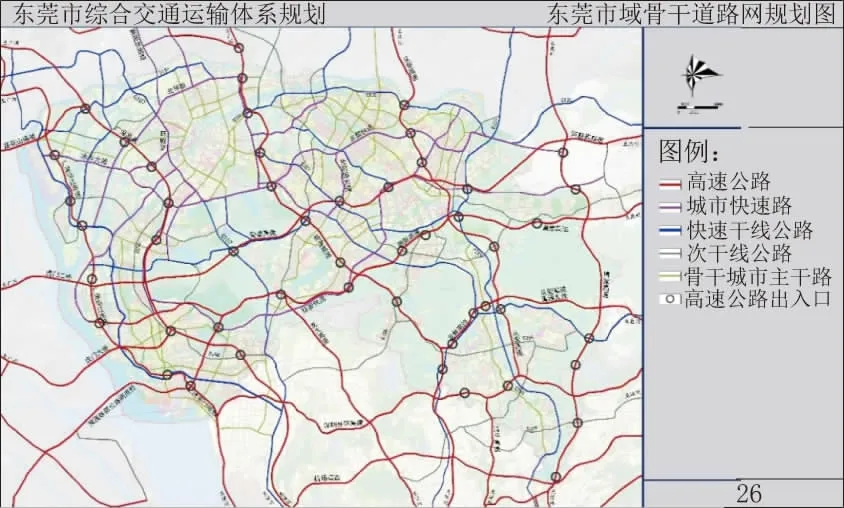

3.4 遠期戰略

到2030 年,東莞市將建成現代化綜合交通體系,成為粵港澳大灣區品質交通城市。城市布局形成“三心六片”結構,中心城區的核心功能進一步強化,聚集效應更加顯著。擁堵治理命題由中短期的局部性治標措施上升到立足城市布局結構、優化完善路網規劃、打造高品質交通廊道的系統性治本措施上。圖6 為東莞市域骨干道路網規劃圖。

市域路網規劃層面,水鄉大道—環莞快速路—環城南路—東部快速路形成貫通東莞市域北部的東西向快速通道。港口交通、沿江高速方向交通利用該通道進入中心城區,或駛向惠州方向。連接市域組團的長距離快速通道與中心城區環線重合,形成多層級交通廊道,包含區域及市域過境交通、中心城與組團間交通、中心城環向交通、沿線到發交通。交通流在數量規模、OD 分布、客貨組成等方面具有復雜性。對此,提出構建環城南路復合通道的路網升級方案。東部快速路由上屯收費站西延至環城南路,同時在環城南路上建高架復合通道。高架復合通道利用環城南路中央分隔帶設置橋墩,采用雙向6 車道規模,設置匝道與環城南路輔道銜接。高架復合通道主要功能為分離中長距離過境交通,釋放環城南路地面層交通壓力,并在城市設計層面考慮道路功能與沿線社區的有機結合,融入公交、慢行交通等元素,使環城南路在純交通功能的基礎上實現反哺城市、社區發展的功能。圖7 為環城南路復合通道總體布置圖。

圖6 東莞市域骨干道路網規劃圖

圖7 環城南路復合通道總體布置圖

4 結 語

東莞市松山湖大道入城路段因其特殊的地理區位,成為城市交通運行中常發性擁堵路段。擁堵的直接原因為路網銜接欠合理。本文針對擁堵問題提出近、中、遠三期治理措施,分別為交通管理手段、局部性工程措施和系統性工程措施,在不同的建設運營時期有效緩解路段擁堵。

隨著城市人口結構逐步優化,出行強度快速增長,出行距離大大增加,出行需求將呈現巨量增長,東莞市不可避免地面臨機動化快速增長帶來的城市交通問題。要緩解交通供需矛盾、治理交通擁堵,交通管理措施和工程措施效果有限,還須協同發展特色公共交通,啟動小汽車交通需求管理,充分利用互聯網+、大數據等手段,制定交通發展策略[5],方能促進城市經濟社會的高速發展。