100000000像素合影千年秦俑大軍

攝影之友趙震

是怎樣的契機,讓你選擇成為這樣一個小眾的文物攝影師?

這和我的父親有很大關系,因為我的父親就是博物館的工作人員。我小時候寒暑假都會跟著父親到博物館住一段時間,每天我都會跑到一號坑邊上扒著欄桿看著父輩們圍著兵馬俑工作,那會兒就特別羨慕。長大后,我就成為了他們,這是我的幸運。

還記得第一次下到俑坑中近距離觀察和拍攝兵馬俑的感受嗎?是什么樣的體會?

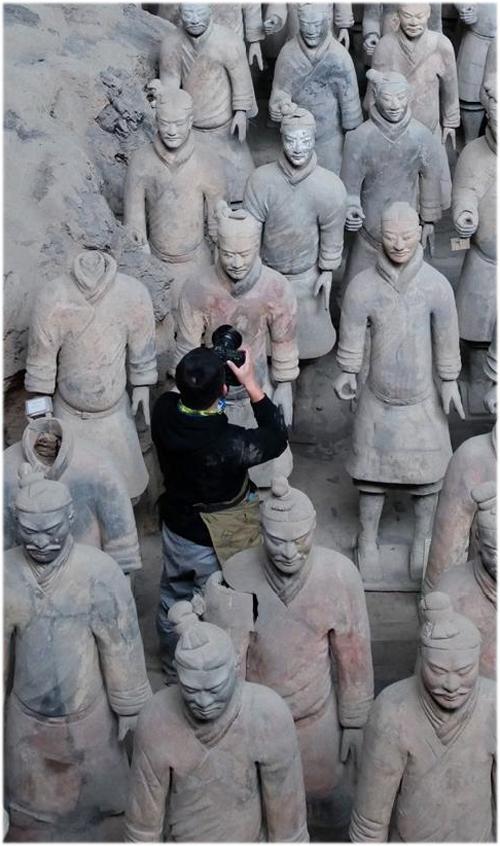

第一次下坑拍攝是二號兵馬俑坑。那會兒二號坑還在發掘中,當我為了找角度不留神踩在了棚木遺址上時,被我們的魏京武先生訓斥了一頓,先生心疼地說:“不敢踩,娃呀,這千萬不敢踩!”這是我的第一課!我永遠都記得老先生那敬畏的眼神。這也成為了我今后工作的原則:文物安全永遠都是第一位的。

在拍攝文物時,對于攝影本身有什么是十分困難的?關于燈光的使用就要求極高,那又是怎么樣去克服這樣的困難的?

我從事的工作環境多樣,有田野考古、室內考古還有影棚拍攝。不同地點有著不同的拍攝方案和要求。田野考古是記錄室外考古發掘,依賴自然光的時候比較多。我們博物院是遺址類博物館,最標志性建筑就是巨大的一號坑保護大廳,室內考古工作自發現之日起直至今天都在進行,已經四十年了,由于建筑建設年代早,采光主要依仗自然光照明。當然,我們也使用人工光源。考古發掘現場會使用小型人工光源,用以發掘、攝影、繪圖等工作。影棚拍攝是為博物館拍攝文物和展覽交流的資料,這就會使用人工光源,因為要兼顧視頻拍攝,所以選擇延續光源。工作中也會使用大功率的照明設備,比如拍攝紀錄片需要大的場景照明時。但這些拍攝都會選擇在觀眾離場以后的時間里來進行,一是不能干擾觀眾參觀,二是使用燈具會有安全隱患,我們要確保文物安全和觀眾人身安全。

請您為我們展示一下您拍攝所用的器材?跟普通的拍攝有什么區別?

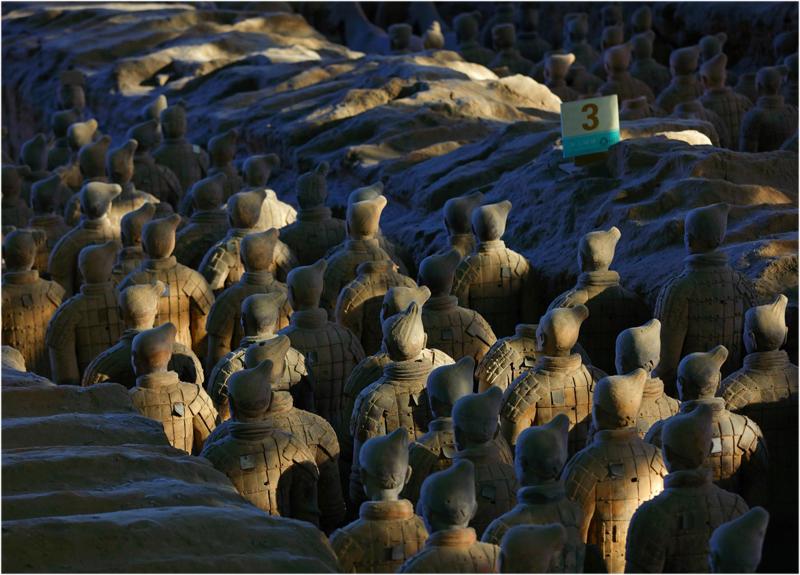

器材我使用佳能系機身,鏡頭是蔡司定焦系。由于拍攝環境復雜,會使用其他一些輔助器材。考古現場環境狹小,還要兼顧文物安全,所以發掘現場拍攝特別有挑戰性,為了完成拍攝想了無數的解決方案。考古發掘是向下發掘,所以低機位是常態。為了拍攝考古專家的工作,拍攝時要趴下來、跪下來,和他們保持同一姿態。常年的工作使得膝蓋有傷,天氣變化就會有明顯的不適感,但這都是值得的,因為能在第一時間見證和記錄文物的面世,我覺得這就是工作福利吧。隨著影像技術的發展,新的攝影設備不斷地應用于考古現場的記錄。利用小型全景相機來完成狹小空間內的拍攝;動手改裝一些設備用于拍攝,利用護目鏡加載GoPro拍攝第一視角畫面;利用全景云臺完成一號坑一億像素全景照片等等,而這些影像會通過不同展示方式為觀眾帶來不一樣的參觀體驗,讓觀眾感受科技的力量和文化的魅力,和公眾分享這些獨特而美好的影像才是我工作的意義所在。

在23年的拍攝中,有哪一尊俑或者哪一個瞬間是非常有紀念意義的?這樣的故事能否與我們分享一下?

最難忘的就是2010年一號坑T23出土號為62號的那件彩繪俑頭了。時間是9月28日中午,在經過漫長的前期發掘工作后,覆壓在俑頭上的泥土松動了,這一刻現場所有人沉默,因為不知道會出現什么樣的神跡!

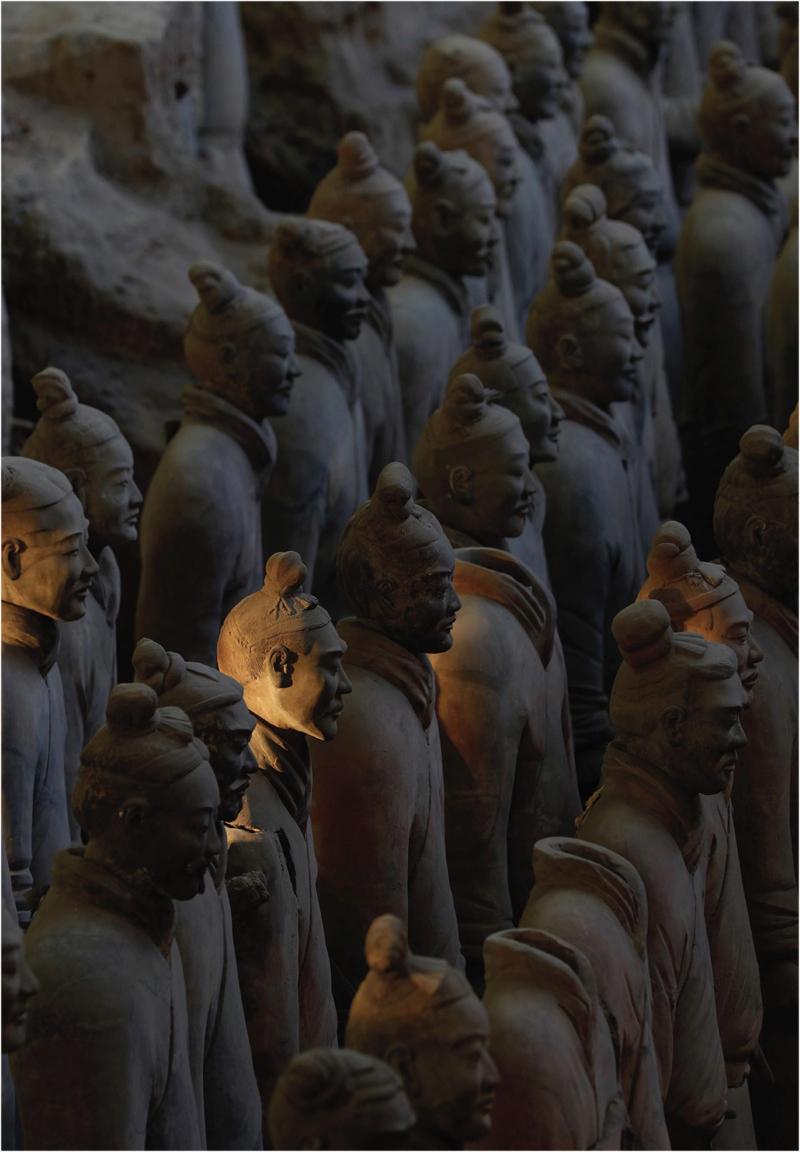

終于,泥土被移開,一張“吹彈可破”的粉色面容顯露出來!這是一張東方男子的臉,這是一張祖先的臉,這穿渡千年的對視,我們看到了祖先,而祖先也“看”到了我們。

你覺得文物攝影最吸引你的地方是什么?

文物攝影的最大魅力就是能直觀地感受到歷史的溫度,因為能近距離地觀察文物,能發現一些很特別的細微之處,見微而知著,一枚淺淺的指紋,一個小小的銘文,還有先人們有意無意留下來的痕跡,都表明他們曾經來過這個世界,而后這些鮮活的生命消失了,但他們不曾遠離,因為他們創造的偉大的神跡還留在這個世界上,那就是,和他們血管里流著一樣滾燙熱血的我們!