川西地區某省道改建工程路線設計選擇與方案研究

劉小滔, 薛佳, 曹放, 劉幫權

(四川公路工程咨詢監理有限公司, 四川 成都 610041)

成都平原以西為高海拔、高地震烈度山區,具有自然環境惡劣、地形地質條件復雜,地震頻繁、生態環境脆弱等特點。包括甘孜州在內的三州地區仍然是四川省交通發展最落后的地區,也是四川省綜合交通運輸網絡最薄弱環節,交通是制約該地區社會經濟發展的重要瓶頸之一。在該地區修建國省干線公路,往往受特殊建設條件和嚴格的投資控制,對總體設計提出了更高要求。設計中應把握工程所在區域的重點和難點,結合功能和定位,以路線為龍頭,結合工程措施、保護環境和投資情況等進行綜合考慮,實現項目建設的最優化。該文以川西地區某省道改建工程第二合同段路線總體設計為例,探討復雜環境下山區公路路線總體設計。

1 工程特點及總體設計原則

該工程全線采用三級公路技術標準,設計速度30 km/h,局部困難路段采用20 km/h設計速度;路基寬度7.5 m,其中橋梁寬度8 m;路線全長144.608 km,其中第二合同段路線全長48.3 km;路線走廊帶海拔在3 800 m以上,需在K54+100處翻越埡口,埡口海拔4 920 m。

1.1 工程特點

(1) 地形地質條件復雜。該工程地處川青藏高原東部前緣地帶,山脈呈NE向長條狀,該項目第二合同段路線海拔在3 800 m以上,起點處海拔為4 200 m,需翻越埡口海拔為4 920 m。該合同段沿線崩塌落石、危巖、巖堆、坡面型小型泥(碎)石流、不良堆積體(土質斜坡)、崩坡積體和陡坡路堤等較多,特別是季節性凍土路段較多。

(2) 生態環境脆弱。該工程建設海拔在3 800 m以上,由于其特殊的氣候環境條件,生態環境脆弱,植被若被破壞后難以恢復。

(3) 原有公路技術等級低,難以利用。原有公路為通鄉通村土路,等級低、標準差,大部分線形指標非常低,個別路段極限半徑不到10 m,路基寬度3~5 m,個別路段縱坡達11%~15%,平均縱坡達到7%左右,難以利用,只能利用其既有公路走廊帶。

1.2 總體設計原則

(1) 路線布設時,綜合考慮地方規劃及沿線經濟、文化、交通現狀、路網結構。由于川西地區幅員遼闊,經濟文化相對落后,交通現狀較差,路網結構簡單,其公路建設不僅需滿足其自身所需達到的服務水平,還需為沿線社會、文化、經濟發展創造有利條件,滿足沿線居民日常出行需求。特別是在少數民族地區修建公路,應充分尊重當地居民的民族信仰和社會風俗。

(2) 重視基礎資料,進行多方案比選,貫徹“標準選線、地質選線、地形選線、環保選線、安全選線、保地選線”的綜合選線原則。該合同段所在區域地質構造復雜,主要為高山雪原、高山峽谷地貌,地形起伏大、高差大;河流縱坡坡降大,水流湍急;兩岸邊坡陡峻,區域植被稀少,冰雪凍融剝蝕作用強。受地震影響大,在地震作用下,極易誘發滑坡、泥石流、崩塌、飛石等大規模地震次生災害,它們分布范圍廣、數量多、規模大,持續時間長,危害極為嚴重,會侵占、掩埋公路,摧毀道路及防護設施。該類區域的路線方案首先要提高公路的抗災害能力,堅持“安全至上”的原則。因此,在路線方案研究時,應重視基礎資料的收集,進行多方案比選,不遺漏任何一個有價值的比選方案。對每一個比選方案,應結合地形地貌、工程地質條件和水文地質條件進行深入論證,確定安全可靠、合理的路線走廊帶。

(3) 注重生態環境保護,堅持技術指標與地形條件相協調。川西地區獨特的地形地貌,使其成為四川主要自駕景區。但該區域生態環境脆弱,植被一旦被破壞難以恢復。如何平衡生態環境保護與公路建設的矛盾,建成一條與自然相協調的旅游公路,是在該區域修建公路必然考慮的問題。由于其特殊的生態環境,路線總體設計不應片面追求較高的路線指標,需注重線形平、縱、橫三維綜合協調,隨彎就勢,盡量采用曲線線形,實現路線與地形的充分融合,達到線形的均衡、協調,在保證安全的前提下,最大限度保護環境,做到技術可行、經濟合理。

2 高海拔高地震烈度山區公路選線研究

2.1 線形指標選擇

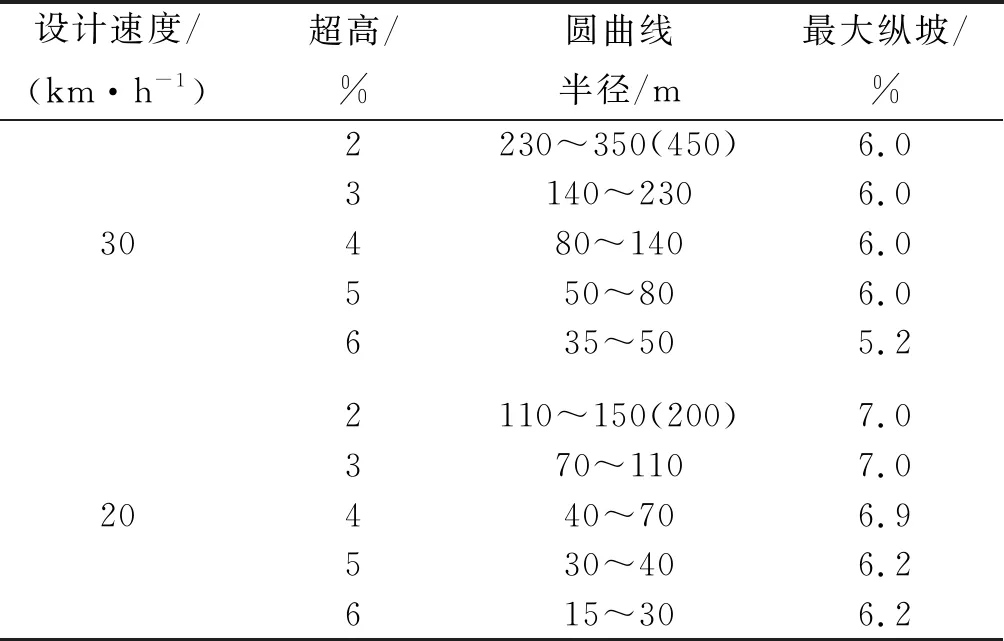

如何選用線形指標是開展設計之前必須解決的問題。在高海拔地區開展山區公路方案設計,應以平均縱坡、最大縱坡等縱坡技術要求為前提,進行合理的路線平縱面線形設計,通過多方案比選,尋找最佳路線方案,避免由于線形指標較高而導致工程規模增加,破壞既有生態環境。該項目第二合同段位于高海拔、高地震烈度地區,冬季有積雪、冰凍情況發生,合成縱坡必須小于8%。同時由于大部分路段海拔為4 000~5 000 m,最大縱坡折減值取2%,折減后最大縱坡采用值應小于6%。換而言之,在合成縱坡必須小于8%的前提下,當設計縱坡采用6%時,應采用超高不大于5%對應的曲線半徑,不小于50 m。綜上,高海拔、高地震烈度地區的山區公路越嶺線,由于冬季有積雪、冰凍發生,對路線平縱面線形的協調設計要求更高,路線設計中應綜合超高與路線縱坡合理確定曲線半徑。針對該合同段的工程特點,分別計算設計速度30和20 km/h時,不同曲線半徑應采用的縱坡設計值(見表1)。

表1 不同曲線半徑與最大縱坡設計值

2.2 山區公路展線方法

對于連續上坡或下坡路段,相對高差為200~500 m時,平均縱坡應不大于5.5%;相對高差大于500 m時,平均縱坡應不大于5%。在平均縱坡的要求下,如何在充分利用地形地貌、水文地質條件的基礎上開展山區公路展線是項目設計必須思考的問題,特別是越嶺線埡口、回頭曲線位置等的選擇。

2.2.1 越嶺埡口選擇

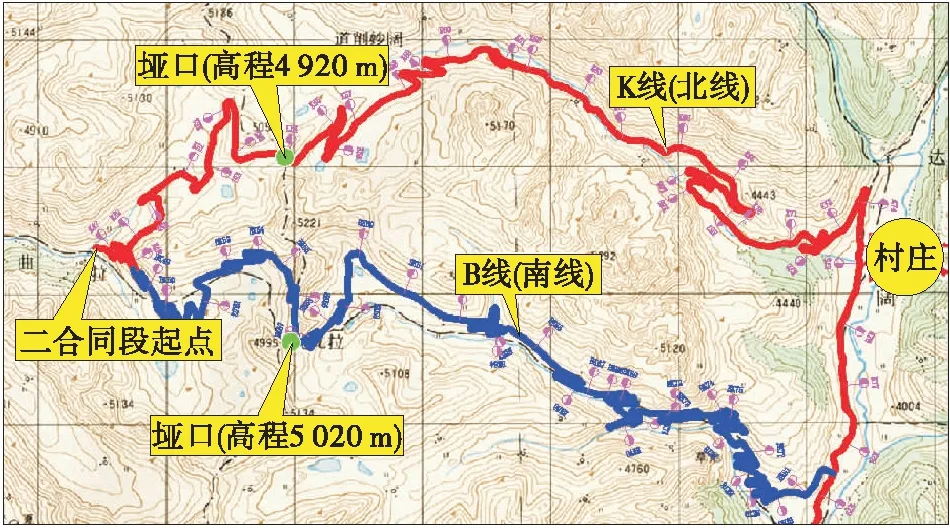

越嶺線如何選擇越嶺埡口是十分關鍵的問題,應結合路線總體方案、埡口兩側路線地形地貌、水文地質狀況、工程規模進行綜合篩選,確定越嶺埡口位置,即應綜合路線總體方案進行越嶺線埡口選擇,最終確定走廊帶。在該合同段前期方案研究中,發現該工程存在2種越嶺線方案,即存在2個越嶺埡口控制點埡口,分別為北線(K線)方案和南線(B線)方案(見圖1)。北線(K線)段埡口最高高程為4 920 m,南線(B線)段埡口最高高程為5 020 m,均需進行坡面展線,下降至海拔3 800 m左右的高原草甸區,如何確定越嶺線埡口位置是確定走廊帶的關鍵影響因素。

圖1 路線方案比選示意圖

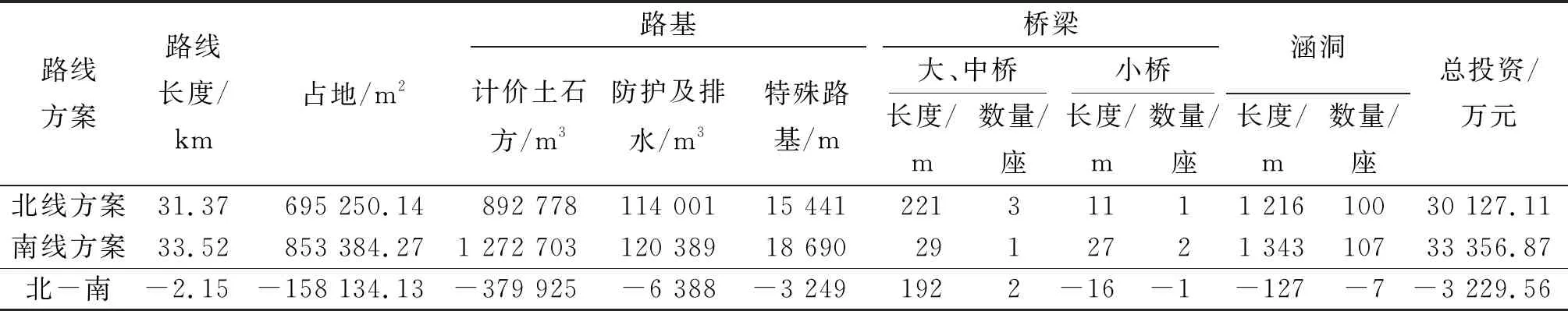

以越嶺埡口為關鍵控制點,分別對2個走廊帶進行工程技術、經濟論證(見表2)。南線方案里程比北線方案長2.15 km,同時南線方案地形地質條件較差、地形陡峻,高挖邊坡和特殊路基工程規模較大,路線回頭彎多達51個,施工難度大,平面線形指標較低,且基本繞避了村莊,不利于附近村民出行。相對于南線方案,北線方案里程短,埡口高程相對較低,路線回頭彎較少,地質條件相對較好,工程造價較省。綜合考慮,采用北線方案(K線),即跨越海拔為4 920 m的埡口。

2.2.2 展線設計方法

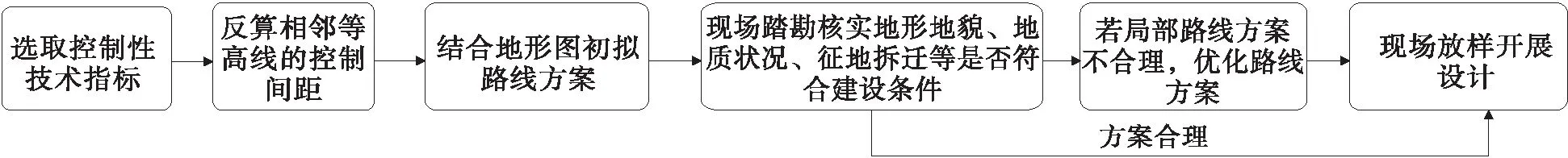

該合同段從海拔4 920 m(埡口處)下降至海拔3 800 m,高差達1 120 m,按平均縱坡5%控制,里程長度為22.4 km,而實際既有通鄉通村公路只有15 km,里程長度嚴重不足。因此,在技術指標要求相對較高的條件下,做好復雜地形地質條件展線設計十分關鍵。以1∶2 000地形圖為例,相鄰等高線高差為2 m,若要控制縱坡為5%,則路線跨越相鄰等高線的間距應控制在40 m。選定起點后,以該起點為基點,每跨越一次等高線,路線長度控制在40 m。以此類推,擬出初步路線走向。實際設計中,往往不能沿著“一面坡”無限地進行降坡設計,應結合地形地貌、地質條件,在合適位置選擇回頭彎位置,避免由于回頭曲線的設置導致高填深挖或修筑高大結構物。按照上述方法初擬路線走向后,再進行現場實地放樣核實,并對路線方案不斷進行優化調整,達到最優路線方案(見圖2)。

表2 路線方案工程規模比較

圖2 展線設計流程

2.2.3 局部路線方案優化

雖然既有公路難以利用,但設計中也不能不顧既有公路隨意展線,特別是在高海拔地區,生態一旦破壞難以恢復,設計中應結合縱斷面和橫斷面測設數據進行多次優化,達到精細化設計。必要時,可通過降低部分技術指標,通過加強安全設施的方式,減少對生態的破壞和節約工程造價。在該合同段K64+600—K67+200路段設計中,K64+600—K65+100路段山體橫坡較陡,自然斜坡坡度達5°~30°,坡表為高山草地夾灌木,原老路右側為陡崖,左側邊坡風化嚴重,局部存在滑塌風險,原有老路縱坡達到9%;K66+500—K67+200路段原有地貌呈雞爪狀,若采用30 km/h的技術指標勢必造成深挖方或修筑高大擋墻。為節約工程造價,最大限度保護生態環境,統一將K64+600—K67+200路段技術指標采用20 km/h的技術指標進行布線,通過加強安全設施設計,充分利用地形,避免由于指標太高而導致工程規模增加和生態環境破壞。通過采用上述方法對該合同段不斷優化,使防護工程圬工量從每公里2 000多m3優化至每公里1 200 m3,既減小了工程規模,又達到了與自然相協調。

3 結語

高海拔地區山區公路設計中,由于其特殊的地形地貌、地質條件,加之對投資規模的嚴格控制,對總體設計和路線設計提出了更高要求。設計過程中應綜合考慮多方面因素,根據項目總體特點不斷細化設計,使設計完成的公路具有良好效益。