火力發電廠輸煤系統除塵方式的探討

王晶

【摘要】對火力發電廠輸煤系統揚塵進行了分析,淺談常見的除塵方式,通過調研進一步明確了除塵方式,并對其進行了分析,得出結論。

【關鍵詞】除塵;火力發電廠;輸煤系統

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.

10.176

輸煤系統是火力發電廠的生命線,包含了燃煤接卸、轉運、篩分、破碎、輸送等復雜環節,在上述的每個環節都會產生大量的粉塵。隨著國家環保政策越來越嚴格,各項目也格外重視輸煤系統的除塵。

1、輸煤系統揚塵成因分析

1.1各揚塵點分析[1]

(1)卸煤設施。在火車卸煤或汽車卸煤設施中,燃煤傾倒直接沖入卸煤溝或者翻車機卸煤斗內,由于煤流落差太大,速度快,煤流互相沖撞,引起周圍空氣快速流動,造成大量揚塵。

(2)轉運站。在轉運站內,上級皮帶將煤從高處卸落至下級時,高速煤流會帶著塵粒向四周飛濺。另外,物料的高落差下落對皮帶機產生沖擊,造成皮帶的抖動,導料槽的密封性能受到影響,在誘導空氣的作用下,煤塵從導料槽的縫隙冒出、擴散到室內。

(3)碎煤機室。碎煤機工作時產生大量的誘導風,導致皮帶導料槽內產生高正壓,煤塵從導料槽縫隙處冒出,高落差粉塵極易擴散到整個碎煤機室內,造成現場粉塵超標。

(4)煤倉間。在鍋爐煤倉間,犁煤器通過落煤管向煤斗卸煤時,高速氣流使部分煤塵在煤斗內飛揚,同時,隨著落煤誘導進煤斗的空氣以及燃料擠壓煤斗內原有的空氣,使煤斗內產生正壓,揚起的煤塵會從煤斗的落料口等處冒出,使煤倉間內工作地點的粉塵濃度超標。

1.2揚塵成因分析

煤塵產生的現象是由以下因素綜合造成的。

(1)原煤的物理特性。當原煤干燥,表面水分低于7%時,轉運過程中煤內包含的細粒粉塵便會大量飛揚。

(2)誘導風。在碎煤機室或者落差較高的轉運站內,由于篩子、碎煤機等設備的高速運轉,物料攜帶著大量的誘導風下落,導料槽容積小,阻尼少,使得落料處導料槽內風速較高,由于風速較高,出口風壓較高,除塵器無法將全部粉塵吸走,造成粉塵四溢現象。

(3)設備密封。帶式輸送機的跑偏及上、下波動等運行異常容易導致導料槽的密封不嚴,在煤流的誘導作用下,導料槽空間處于正壓狀態,正壓氣流夾帶著物料中的細小顆粒擴散,一部分從導料槽的縫隙逸出,另一部分隨物料輸送方向從導料槽出口處逸出。

綜上可知,在電廠來煤煤質確定的情況下,造成輸煤系統煤塵污染的主要原因是系統設備的密封不嚴密和誘導風引起的揚塵點局部正壓。因此,抑制粉塵要從卸料點的密封著手,增加誘導風的抑制手段,消除局部正壓,才能有效減少煤塵的產生。

2、輸煤系統常見除塵方式

2.1水噴霧抑塵

水噴霧的原理是利用噴頭產生的水霧,直接灑向煤的表面,增加煤的表面水分,使含塵氣體的濕度增加,從而塵粒互相黏結,并逐漸增大顆粒,進而增加沉降速度,或者是塵粒黏附在大塊煤上,減少了煤塵飛揚的幾率。

由于水噴霧噴水量大,容易造成入爐煤含水量高,影響鍋爐效率,而且受煤質和水質影響,噴頭極易堵塞。因此火力發電廠一般不采用此降塵方式。

2.2雙流體噴霧抑塵系統

雙流體噴霧抑塵是近年來興起的一項技術,該技術在水噴霧的基礎上進行了優化,通過壓縮機將壓縮空氣與水混合,輸出微米級干霧,將含塵氣體與潔凈空氣有效隔絕,同時數以百萬計的微米級干霧形成龐大的霧團,因體積接近,干霧顆粒更容易捕捉到塵埃顆粒,易于黏結塵粒下落至導料槽內從而達到降塵效果。

雙流體噴霧抑塵系統能夠輸出10μm以下水霧,對物料的水分增加不到0.3%,耗水量很少,不足常規水噴霧抑塵的1/10。該抑塵方式霧化效果較好,在火電廠輔助降塵上得到越來越多的應用。

2.3袋式除塵器

袋式除塵器的原理是利用多孔的袋狀過濾元件從含塵氣體中捕集粉塵。當含塵氣流通過濾料時,依靠纖維的篩濾作用將粉塵阻留。當濾袋表面粉塵積存到一定程度時,必須對濾袋進行清灰,以保證濾袋持續工作。

袋式除塵器在火力發電廠輸煤系統運行中存在的問題主要有: ①設備占地面積大,除塵風機功率大,運行能耗高;②濾袋易被堵塞,不易清除,運行維護量大;③經濾袋過濾下來的粉塵易造成二次污染。

由于袋式除塵器除塵效率高,粉塵排放濃度低,為現階段火電廠輸煤系統主除塵設備。

2.4濕式負壓誘導除塵器

濕式負壓誘導除塵器是傳統濕式除塵器的優化,在產塵點設置合理的除塵罩,風機將粉塵通過引風管持續不斷的吸入,前方是粉塵過濾板,若干噴頭不斷地向過濾板噴霧,使吸入的粉塵與水霧在過濾板上充分混合后繼續前行,含有粉塵的泥霧經過分離腔的重力旋流作用后,潔凈空氣由排出口排出,被分離的煤泥水經過排污口排出,達到處理粉塵的目的。

這種除塵器在運行中存在的問題主要有:①耗水量大,對水源的要求較高;②除塵風機功率大,運行能耗高;③對粉塵凈化效率不高,易發生堵塞及掛灰現象;④煤泥水處理成本高,可能造成二次污染。

由于濕式負壓誘導除塵器除塵效率并不高,電廠對于污染物控制嚴格,可能造成室內環境不達標,而且煤泥水處理量很大,現階段未見火力發電廠輸煤系統使用過。這種除塵方式在選煤廠有使用的,除塵效果一般。

2.5高壓靜電除塵器

靜電除塵器是利用直流負高壓使氣體電離、產生電暈放電,進而使粉塵荷電,并在強電場力的作用下將粉塵從氣體分離出來。用于輸煤系統除塵時,收塵筒體容易積灰,易因空氣潮濕而產生高壓爬電短路的問題。此外,入口含塵質量濃度一般不宜高于30g/m3,煤塵比電阻為104~5×1010Ω·cm。

靜電除塵方式在輸煤系統運行中存在的問題主要有: ①除塵效果受粉塵電阻率的影響; ②一次投資費用高,結構復雜,制造、安裝的精度要求高; ③運行中故障頻率較高,維護檢修不方便,如不及時修復,故障就會不斷擴大,甚至引起電廠停運。

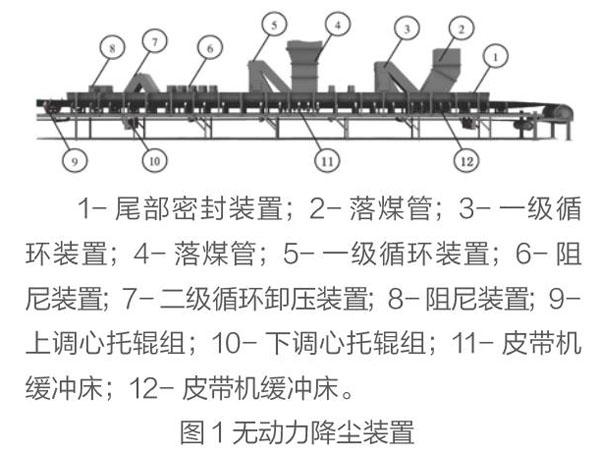

2.6無動力降塵裝置

無動力降塵又稱為慣性沉降裝置[2],是在傳統的導料槽基礎上的優化,傳統的導料槽密封性能較差,橡膠密封材料在運行中易磨損,很快就會失去密封作用;傳統導料槽容積較小,截面積約等于落料管的截面積,無法在最短的時間內消除瞬間形成的正壓,粉塵在誘導風作用下,容易從側縫和出口處外溢。鑒于以上特點,對導料槽系統的優化主要有以下幾點:

①加大導料槽截面。加大流通面積有利于粉塵的沉降,在高速氣流的引導下,粉塵在密閉空間內循環運動,不斷撞擊降低自身的勢能,在重力作用下沉降下來;②設回旋通風管。采用壓力平衡和閉環流通方式,設置回旋通風管,落煤管—導料槽—回旋管形成一個閉路循環系統,降低粉塵空氣的壓力;③增強密封性。導料槽兩側采用迷宮式防溢裙板,導料槽前段采用三道橡膠防塵擋簾,防止粉塵外溢。

1-尾部密封裝置;2-落煤管;3-一級循環裝置;4-落煤管;5-一級循環裝置;6-阻尼裝置;7-二級循環卸壓裝置;8-阻尼裝置;9-上調心托輥組;10-下調心托輥組;11-皮帶機緩沖床;12-皮帶機緩沖床。

無動力除塵是近年來在物料輸送系統中興起的一項新技術,由于其具有無占地、無耗電量,無二次污染等優點,越來越多地受到關注。無動力除塵設備本質上是對傳統導料槽系統的優化改進,通過設回旋平衡管和輔助降塵簾并適當加大容積等措施,從源頭上解決煤塵污染。一般火力發電廠無動力降塵都配合噴霧抑塵或者除塵器使用,除塵效果顯著。

2.7微動力除塵器

微動力除塵器就是小型的布袋除塵器,一般坐落在無動力除塵裝置上,輔助吸塵。微動力除塵工藝運行費用為布袋除塵的1/3,占地面積小,投資少,美觀,輔助除塵能達到環保要求,調研了解內蒙古大唐托克托發電廠五期工程采用了這種除塵方式,運行效果滿足要求。

3、輸煤系統除塵解決方案

3.1卸煤設施

在火車卸煤或汽車卸煤設施中,采用雙流體噴霧抑塵系統解決卸煤揚塵。這不僅是火力發電廠輸煤系統中如此設置,隨著環保要求嚴格,煤炭儲備的各個需要卸煤的位置均如此設置。

由于翻車機和汽車卸煤位置都為露天布置,在寒冷地區,氣、水管路均需設置保溫,翻車機房和汽車卸煤溝一般都比較大,布置噴頭數量也很多,總投資較高,但就目前來看,沒有更好辦法解決此部分揚塵。

3.2轉運站/篩分破碎站

(1)袋式除塵器+噴霧抑塵

調研多處火力發電廠發現,火力發電廠多采用脈沖袋式除塵器、噴霧抑塵相結合的除塵方式,各轉運站機頭設置噴頭抑塵,機尾落掉點附近設置負壓吸口接至袋式除塵器,灰塵隨著負壓的吸附和物料的運輸逐漸降低,至導料槽尾端到出口處設置噴頭加強抑塵效果。這種方式除塵效果顯著,能夠達到現階段環保要求,缺點是占地面積大,投資高,后期檢修維護量也比較大。

(2)無動力+噴霧抑塵

隨著無動力降塵的推廣,不少電廠采用無動力+噴霧抑塵的方式,根據現場運行實際情況了解,在煤的含水量較大的電廠,后期轉載過程中產塵量相對不大,僅無動力+噴霧抑塵滿足了后期使用需要。

由于電廠對煤的含水量控制嚴格,多數含水量較低,這種情況增加微動力除塵裝置可以滿足除塵效果的需要,這種除塵方式在僅靠無動力的基礎上增加了負壓除塵,落料點灰塵通過無動力導料槽層層密封阻擋、導料槽截面的加大的釋壓、微動力的負壓以及噴霧抑塵的多重作用下,除塵效果良好,滿足使用要求。這種除塵方式具有占地面積小、布置簡單、后期維護工作量不大等優點。

3.3煤倉間

煤倉間犁煤器卸料口一般均采用袋式除塵器(無灰斗)+噴霧抑塵相結合的除塵方式。

結論:

(1)技術經濟對比表

(2)結論

目前可用的除塵方式多種多樣,最新版《發電廠供暖通風與空氣調節設計規范》(DL/T 5035-2016)[3] 7.3.3中已明確:局部揚塵點應根據煤塵特性采用機械除塵、微霧抑塵或微霧抑塵與機械除塵相結合的綜合控塵方式。

大型火力發電廠輸煤系統除塵方式建議采用微動力+噴霧抑塵+密閉導料槽(無回流管)的方式;若煤質情況特殊且有位置布置,則采用袋式除塵器+噴霧抑塵+密閉導料槽(無回流管)的方式,其中噴霧抑塵噴頭布置應遠離吸塵口,設置密閉導料槽時負壓除塵器可根據設置情況減半選型。這兩種方式均能夠滿足環保排放標準。

參考文獻:

[1] 中國電力工程顧問集團有限公司.火力發電廠供暖通風與空氣調節設計[M].北京:中國電力出版社,2017:201-210

[2]楊光.火電廠輸煤系統導料槽無動力除塵[J].吉林電力,2011(39):2

[3]DL/T5035-2016,發電廠供暖通風與空氣調節設計規范[S]