西柏坡時期的“耳目喉舌”

南方周末記者 李玉樓發自西柏坡

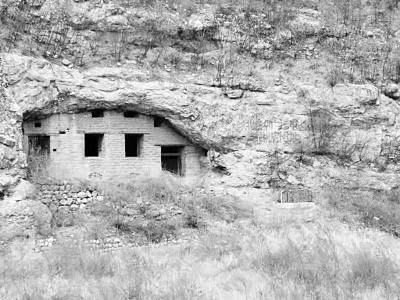

河北省井陘縣窟窿峰村,1948年,陜北新華廣播電臺從河北涉縣搬遷至此,圖中所示是電臺的機房。

南方周末記者 ? 李玉樓 ? 攝

馮慶超 ? 制圖

★中共中央駐留西柏坡期間,以西柏坡村為中心,方圓幾十公里內“耳目喉舌”機構的建設,基本奠定了新中國成立后的媒體格局。

為便于與中央溝通,胡喬木住進了中央大院。1948年9月,多名新華社編輯從陳家峪搬到西柏坡,開始在胡喬木居住的小院內辦公,對外稱“總編室”,實際成了設在黨中央大院里的“小新華社”。

據胡喬木回憶,1500字的公報中有500字系毛澤東添加,其中就包括第一句中的“會議在石家莊附近舉行”,罕見地打破了以往對中共中央所在地嚴格保密的慣例。

西柏坡、窟窿峰、里莊,原本都是太行山麓上的普通山村。因70年前中共中央在西柏坡的駐留,它們被寫進中國新聞史。

1948年夏天,中央機關抵達西柏坡,新華社總社隨即遷到附近,并在中央大院內設立“總編室”。

以西柏坡村為中心,多個“耳目喉舌”機構相繼在方圓幾十公里內落腳。

向南40公里處的井陘縣窟窿峰村,是陜北新華廣播電臺(新華社口播部)發射機房所在地,那里發射出的電波能覆蓋整個國統區,甚至觸達歐美。日后,“陜北臺”轉身為中央人民廣播電臺。

電臺和新華社在延安時期已經存在,新《人民日報》則是在西柏坡時期誕生,其所在的平山縣里莊村,離西柏坡也是40公里。

通過報紙、電臺、通訊社,中國共產黨在那一時期的主張得以向外界傳播。

與其他時期不同的是,“西柏坡時期”處于新中國成立前夕,當時的宣傳機構建設,直接為新中國的媒體格局奠定了基礎。1949年以后,《人民日報》、新華社、中央電臺一直位居“中央主流媒體”之列。

時至今日,新聞機構的指導方針、組織結構、制度建設,都還能看到“西柏坡時期”的影子。

東渡

1947年3月,中共中央撤離延安。中央機關報《解放日報》停刊,延安新華廣播電臺更名為陜北新華廣播電臺,并入新華社,對外仍保留電臺的呼號。此時的新華社也擔負了中央機關報和廣播電臺的職能。

按照中央部署,毛澤東、周恩來、任弼時等組成中央前委,留在陜北主持中央和軍委工作,劉少奇、朱德則率領中央工委,東渡黃河,選擇適合地點完成中央委托的工作。

新華社的范長江等人以“四大隊”番號跟隨毛澤東轉戰陜北,其余大部分人員則向東轉移到河北省涉縣。

撤離延安之前,中央已經指示晉冀魯豫中央局組建新華社臨時總社,接替延安新華廣播電臺的工作,接到通知后,晉冀魯豫中央局為臨時總社選址在靠近太行山區的涉縣。

東渡的中央工委最初并沒有打算長駐在晉察冀,而是“先至晉察冀指導工作一時期”。

工委一行人抵達時,正太戰役已經開始,形勢比較樂觀,晉察冀軍區負責人聶榮臻便建議中央工委留下指導工作,這一建議被采納。

決定留駐晉察冀后,中央工委便考慮在河北平山縣選擇駐地,平山位于太行山東麓,毗鄰華北大平原,被聶榮臻譽為“晉察冀邊區的烏克蘭”。

時任朱德機要秘書的潘開文參與了中央工委選址工作。他在晚年回憶稱:“工委有好幾千人,所找的地方要能放得下,沿滹沱河村莊較多,村子大,距離近,且河兩岸灘地肥美,物產豐富,而且向東出30公里便是華北大平原,交通便利,所以決定在這一帶選址。”

潘開文等人騎馬沿滹沱河考察發現,沿途洪子店、郭蘇、夾峪等村子很大,熱鬧繁華,但目標也大,人多不便于保密。他們折返走到西柏坡時,天色已晚,便在此露宿一夜。

“星星很亮,我們吃過東西后在村邊轉悠。”潘開文發現村外有一片葦地,與滹沱河之間有一條大路,可通大車,而葦地里邊與西柏坡村間還有一條小路,保密工作很好做。

潘開文還看到,村里許多房子已被燒毀,“但根基很好,全是石頭的,比較容易修復”。

接到匯報后,時任中組部部長安子文等人再次考察滹沱河沿岸,也認為西柏坡是合適的駐地。

經過一個多月的騰房、建房,1947年7月,中央工委進駐西柏坡辦公。中央工委甫一安頓,就于7月17日至9月13日在西柏坡召開了全國土地會議。

西柏坡村頓時熱鬧起來,為了適應戰爭環境的需要,這里對外稱“工人勞動大學”,劉少奇化名胡服,成了“胡校長”,朱德則成了“朱校董”。

不久,朱德在1947年11月指導晉察冀野戰軍發起了石家莊戰役。

西柏坡紀念館研究員康彥新認為,石家莊是解放軍奪取的第一個大城市,將晉察冀和晉冀魯豫解放區連為一體,“提高了西柏坡周邊的安全系數,為黨中央向華北轉移創造了條件”。

1948年5月27日,毛澤東抵達西柏坡,中央主要領導人在西柏坡會師。新華總社也從涉縣遷往西柏坡附近,與轉戰陜北的“四大隊”會合。

“培訓班”

“毛澤東到達西柏坡后,指示各級領導機構加強對報紙、通訊社等極端重要宣傳機關的領導。”康彥新告訴南方周末記者,不久,中宣部副部長胡喬木就兼任新華社總編輯,他同時還擔任毛澤東的秘書。

時任新華社編委梅益回憶,毛澤東到達不久,“周恩來通知廖承志(時任新華社社長)、范長江(時任新華社副總編輯)和我等等幾位同志開會,喬木同志也參加”。

在那次會上,周恩來宣布,此后新華社重要稿件由胡喬木負責審閱,同時調少數業務骨干組成一支精干班子,住在西柏坡,在胡喬木直接領導下編寫和處理重要稿件。

新華社當時設在距西柏坡村1公里的陳家峪,由于人員較多,工作人員和家眷住在附近的11個村。

為便于與中央溝通,胡喬木就住進了中央大院。1948年9月,方實等多名新華社編輯從陳家峪搬到西柏坡,開始在胡喬木居住的小院內辦公,對外稱“總編室”,實際成了設在中央大院內的“小新華社”。

在新華社總編室工作過的曾彥修生前回憶,那是一座北方農村三進院落的前院,正房是3間小平房,胡喬木夫婦住在東側一間。中間那間較大,4張無屜長條桌一拼,就成了辦公桌,軍事組、國際組等人員在此辦公,城市組、農村組的編輯則在東西兩側廂房辦公,住宿都是四五個人擠一個房間。

曾彥修的回憶中,胡喬木對稿件要求極嚴,“現在回過頭來看,是胡喬木要把我們這一大批人集中起來培訓一下,他是在辦訓練班”。

分在評論組的曾彥修一般從晚上7點開始工作,稿件通常能在晚上11點發完,然后胡喬木就要“爐邊談話”,當著二三十人的面來講稿件中存在的邏輯、語法和修辭問題。

有個編輯在稿件中將蔣介石回南京后的政府稱為“偽國民政府”,胡喬木糾正說它是“真國民政府”:“因為國民政府只有它一個,偽國民政府是汪精衛的,你把蔣介石的南京政府稱為偽國民政府,那汪精衛的政府不是應該叫‘偽偽國民政府了嗎?”

“說得大家笑,因為他說得有道理,大家都非常喜歡聽。”曾彥修素以率真聞名,他回憶起這段培訓時遺憾地說:“那時沒有錄音,失傳了,真是太可惜了。”

雖然新華社離中央大院只有一公里,但新華社口播部卻設在距西柏坡40公里外的井陘礦區,以免發射信號時暴露中央機關駐地。

口播部當時與陜北新華廣播電臺合署辦公,實行“兩塊牌子,一班人馬”,對外用電臺的呼號。日后,正是在此基礎上成立了中央人民廣播電臺。

七十多年過去了,井陘礦區窟窿峰村北山上仍保留著一個掩藏在荒草亂石間的天然山洞,被當地稱為北石龕,山體上依稀能辨別出“陜北新華廣播電臺發射機房舊址”幾個字。

時任新華社口播部主任溫濟澤回憶,從西柏坡到窟窿峰,中間要渡過波濤滾滾的滹沱河,還要走過崎嶇曲折的山間小路,為趕在下午播音開始前將稿子送到,編輯部要在黎明前就把稿子編好,交給通信員騎馬送走。

“遇到滹沱河漲水的時候,通信員就得把稿子用油布包好,頂在頭上泅水過河。”溫濟澤在晚年仍能清晰回憶這段經歷,“有時實在沒法過河,就只能把重要信息用電話傳給播音員,但當時電話聲音很微弱,還時常有雜音,常常喊啞了喉嚨”。

1949年3月24日,陜北新華廣播電臺在窟窿峰村播出了最后一期《對國民黨軍廣播》,然后遷往北京,轉身為中央人民廣播電臺。

井陘發射臺功率較大,電波能夠覆蓋整個國統區,遠抵歐美,被用作中央人民廣播電臺第一轉播臺——1949年10月,毛澤東在開國大典上講話的聲音也是通過這里傳向世界。

3家“集齊”

中共中央駐留西柏坡的那段時期,以西柏坡村為中心,方圓幾十公里內“耳目喉舌”機構的建設,基本奠定了新中國成立后的媒體格局。

新中國成立后,到1958年原北京電視臺(中央電視臺前身)成立前,人民日報社、新華社、中央人民廣播電臺是中央最重要的3個宣傳機構,這3家單位(或前身)正是在西柏坡時期“集齊”的。

其中,新華社和陜北新華廣播電臺由延安遷入,新《人民日報》則在那個時期誕生。

?下轉第6版