王羲之傳(十)

中國書法家協會會員、中國作家協會會員

曾獲第三屆人民文學獎、首屆冰心散文獎 劉長春

七、仙游

王羲之結束了異鄉異客的生活,現在和家人團聚一起。他還有了自己的一處莊園。園中有花,池中有魚,架上有書,壁間有琴,幾上有筆,可賞、可釣、可讀、可寄、可一抒心中逸氣。更有子孫繞膝,盡享天倫之樂,他的心情是相當舒暢的。官場中的失意和煩惱,因為內外孫銅鈴一般的笑聲和天真活潑的舉動而被他拋到九霄云外。每天,他做完自己的日課——臨池習字以后,陪著他們讀書、背詩、學書。還經常地帶領著孫子孫女在自己的莊園游玩,自由地“迷失”在茂密的樹林里。她發現了趴著一動不動的小刺猬,他看見了蹦蹦跳跳的小青蛙,小鳥啁啾,伴人歌唱,整個世界和它的樹木都在孩子們歡笑中旋轉……然后,暮色降臨,一天就這樣結束了。

日月如馳,人也流動起來。孫綽、李充這些老朋友先后離開了會稽,在建康擔任了更加重要的職務。支遁云游四方,他說自己是“近非城中客,遠非世外臣”,落得逍遙復逍遙。前些年又居于吳縣(今江蘇省東南部)的支硎山,他說他愛那里幽深清遠的風景。有山,還要有水,方才“孤哉自有鄰”,支硎山的邊上即是汪洋三萬六千頃的太湖。一不小心又成了后人議論的話題——“天下之名郡言姑蘇,古來之名僧言支遁。”(北宋錢儼語)謝安也于升平四年(360)告別了東山之隱,做了征西大將軍桓溫的司馬。因為是“名人”對于他的出山,時人頗多議論。有說他是迫于國事,“勢不獲已”;也有說他是為了重振謝家門第,因為謝萬被廢對陽夏謝氏是一個不小的打擊。一次,有人給桓溫送草藥,其中有遠志(又名小草),桓溫問謝安:“為什么一物卻有兩個名稱呢?”此時袒腹曬書的郝隆正好在座,應聲回答說:“這很好解釋,在山隱居時就是遠志,出山了就是小草。”借機挖苦了謝安,弄得謝安一臉慚愧。王羲之卻是理解謝安的,他始終認為謝安是當今的一個豪杰,早就應該出山收拾舊山河了。不然,又要讓人徒呼:“安石不肯出,將如蒼生何!”

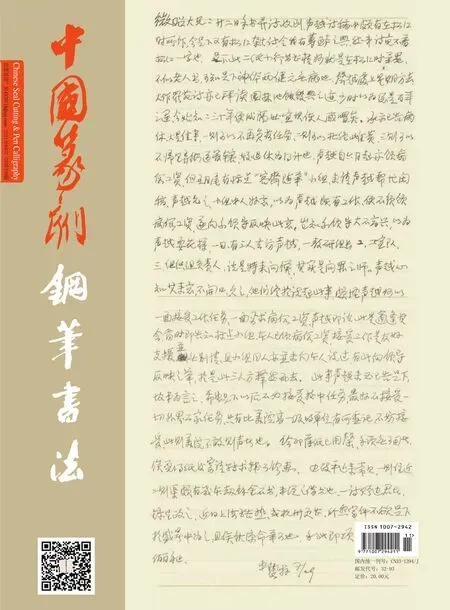

現在,好朋友雖然不能像往日一樣經常相聚,卻時不時地來信,關心王羲之的起居和生活。王羲之回信告訴他們自己的生活狀況,說是“足娛目前”、“足慰目前”,請他們放心,并勉勵他們“惟愿珍重,為國為家”。云無心以出岫。朋友們接信一看,墨花素箋,禁不住眼睛一亮,繼而驚嘆,羲之的字越寫越灑脫而且神妙了。那是他心靈最自然的流露和筆下最真實的技巧。從傳世的《遠宦》《喪亂》《九月十七日》等帖來看,“一畫之內,變起伏于鋒杪;一點之內,殊衄挫于豪芒”(孫過庭語)。隨心意、隨直覺、隨手腕,但又不越出理性控制的軌道,有呼應、有避就、有變化,給人落英繽紛目不暇接之感,確實達到了藝術上的新的高度。不少專家甚至還認為這些雜帖才是正宗的“王字”,遠勝于天下第一行書的《蘭亭集序》。比如《喪亂帖》雖然只有八行六十二字,卻寫得雄奇、跌宕,一氣呵成。文曰:

羲之頓首,喪亂之極,先墓再離荼毒,追惟酷甚,號慕摧絕,痛貫心肝,痛當奈何、奈何;雖即修復,未獲奔馳,哀毒益深,奈何、奈何;臨紙感哽,不知何言,羲之頓首、頓首。

王羲之《喪亂帖》

從文中可以讀出,這是王羲之回答朋友詢及山東瑯琊祖墓遭受戰亂被毀又修復的一件尺牘。時間約為永和十二年(356),時桓溫北伐收復洛陽,山東復歸平靜。可是,王羲之因為無法“奔馳”,前去祭掃祖靈,所以“哀毒益深”,“臨紙感哽,不知何言”,一而再,再而三,呼天搶地言“奈何”。國恨家愁集于筆端,“書初無意于佳乃佳”——正是此帖的一大特色——也是王羲之最有代表性的“末年”之作。

宗白華說,那是因為“最深的心靈與他的環境世界接觸相感時的波動”——美就是這樣產生的。比較文學家的說法,又不一樣了:“天下之有意為好者,未必好。而古來之妙書妙畫,皆以無意落筆,驟然得之”(張岱語)。橫說豎說,都行,只要在理。

在王羲之過去的朋友中,也不乏“人一闊,臉就變”的。只有支遁還是過去的樣子,飄然而來,飄然而去,像天上的一朵云。也不知道他到王羲之的莊園來了幾次,住了多久。《世說新語》倒記載了這么一則逸事:支道林到會稽來,見到了王子猷兄弟。回去之后,有人問他王氏兄弟近來如何?他回答說,我見到了一群白頸子的烏鴉(晉人喜穿皂衣),咿咿呀呀都忙著在學會稽話。小孩子口齒伶俐,可塑性大,一接觸會稽方言,很快就講得十分地道了。有時他們還會嘲笑爺爺奶奶、爸爸媽媽“呀呀聲”說不好會稽話哩,逗得支遁、王羲之眉開眼笑合不攏嘴來。

歸隱莊園,擺脫了君臣關系的約束,沒有了同僚之間庸俗的周旋和應酬,人也變得自由自在起來,可以“逍遙于天地之間而心意自得”。朋友來了,有好酒;不來,三杯兩盞,自斟自酌。看著沒有星月的夜晚,風在林梢雨來去。閑下心來,還能聽到河邊傳來的一陣陣搗衣聲。孤獨,或者寂寞,總是難免的。對付寂寞,陶淵明的辦法是“樂琴書以銷憂”,王羲之則“學而悟者忘餐”。以平常人之心,過平常人生活。對王羲之來說,退出了官場,也就是退出了名利場,權力場,人情冷暖,人面高低,名位利祿,什么都不在乎了,都可以不要了,只要一樣:無災無難,身體健康。

在莊園里,王羲之身邊經常聚集著一些新朋友,他們都是書法的熱愛者,有本地的,也有外地的。有時,有人慕名向他請教書法或求字,他雖然珍重自己的筆墨卻從來不擺名人的架子,一一滿足他們的要求。他之為人,當然是清高的。他傲岸權貴,卻不輕視平民。愿意和來人在藤椅上閑坐品茶、討論書法。路過莊園的農夫遇到他,他也和他們聊天,聊家常、聊收成……于此,我們是可以感覺到王羲之其實有著深廣的同情心與親和力。下面是王羲之答覆不知名者的兩封信:

君學書有意,今相與草書一卷。

飛白不能乃佳,意乃篤好,此書至難。

在這兩封信里,王羲之都提到了一個“意”字。他平日論書,往往喜歡用“意”字。何謂意?情意、意氣、心意、隨意、立意、意趣、筆意、新意,恐怕都是所要表達的內容。王羲之在《筆勢論十二章》中云:“每作一字,須用數種意”即是。細審信中的意,因為是回答請教者的,從對方的筆跡中看出的“意”,也許還有性靈的意思。在王羲之心目中,書法是一種高難度的藝術,既有學問、見識、眼界、胸襟等要求,還有手上功夫與技巧,不是每個人都是可以成就為一個書法家的。而性靈卻是一個人成就為書法家的必不可少的素質和基礎。魏晉名士以風度相高,表現這種風度的書法也是瀟灑蘊藉,自然就具有了一種超俗出塵之意。所以,后人有人認為寫字貴有“意”,“意”難識而“法”易知(方孝孺語),這可能是王羲之的本意所在。

王羲之《足下家帖》

我一再提到王羲之的莊園,實在是早已成為歷史陳跡。一千六百多年了,滄海桑田,現在恐怕連憑吊的地方都難找了。不信?且讀唐代詩人劉言史之詩:“永嘉人事盡歸空,逸少遺居蔓草中。”時間的巨手把一切都抹得干干凈凈了,只有記憶卻無法抹去。我們記得他的家在會稽郡的剡中(今浙江嵊州),也是從王羲之身后走來的謝靈運、李白吟詠不輟的剡中。王羲之曾言:“從山陰道上行,如在鏡中游。”它的邊上應該是鑒湖,或稱鏡湖,乃集山陰、會稽的三十六源之水而成,東西二十里,南北數里,縈帶郊野,白水翠巖,互相映發,有若圖畫。謝靈運詩曰:“異音同至聽,殊響俱清越”(《夜宿石門詩》)。走進山中,那鳥聲、風聲、山禽聲、野蟲聲、松聲、泉聲,聲聲入耳,多么動聽。大詩人李白在以安陸為中心的漫游時期,曾說自己“此行不為鱸魚膾,自愛名山入剡中”(《秋下荊門》);以后隱居廬山的時候,還常常思念著剡中,說是“云山海上出,人物鏡中來”(《贈王判官時余隱居廬山屏風疊》)。這人物當然包括了書法家王羲之、詩人謝靈運等等這些大家。

王羲之《飛白帖》

剡中是美麗的。

王羲之的莊園,就坐落在這片明山秀水中。說起它的規模當然比不上西晉石崇的莊園,也不及后來謝康樂的莊園。謝靈運曾作《山居賦》,他的別業在始寧(今浙江上虞)。詩人之筆,讓我們如歷其境:“田連崗而盈疇,嶺枕水而通纖”;他的北山居宅,則“面南嶺,建經臺;倚北阜,筑講堂;傍危峰,立禪室;臨浚流,列僧房”;環境既具自然山水之勝,而又兼得人工建筑之美。王羲之的莊園雖然小些,卻也有山、有水、有茂林、有修竹,還有田地、農場,遠遠近近,一片一片的樣子,規則,也不規則;種了果樹,桃花紅、李花白,因為他晚年“篤喜種果”;他還喜歡白鵝,猜想也是養了一群的……詩意使棲居有了無窮的意味和無限的樂趣。

三國魏晉時代的士族世家,除了他們的特殊地位和身份,“求田問舍”,還是十分重視經濟基礎的。從某種意義上說,他們都是大大小小的地主。自給自足的莊園經濟是那個時代的一個特點。可以想象,如果沒有雄厚的物質基礎,每天餓著肚子,無精打采,無論如何,名士們也是瀟灑不起來的。陶淵明最窮,總還有“方宅十余畝,草屋八九間”(《歸園田居》),不然,哪里還有“采菊東籬下,悠然見南山”的那份雅興。也許,就像會稽人魯迅說的,“早已在東籬邊餓死了。”

正是因為吃穿不愁,有了更多的閑暇日子,王羲之說他自己可以“遍游東中諸郡,窮諸名山,泛滄海,”“并行田視地利,頤養閑暇,我卒當以樂死”(《晉書·王羲之傳》)。按照我的猜想,他“窮諸名山”一定是去過天姥山、天臺山、雁蕩山、四明山的,“我見青山多嫵媚,料青山見我亦如是。”——在游山玩水中發現山水的自然之美——寄心松竹,取樂魚鳥,實現澹泊之志——進而思考書法的藝術美——這種快樂和幸福是過去沒有體會的。“道”之存在,“道”中之味,也只有在“無為”與“無心”的登山臨水中真正體會到。他對自己,也對朋友說,這樣就是快樂和幸福了。用痛苦換來的快樂和幸福。如果變成“頑石”就更幸福了,可以對混濁的政治、卑鄙的人事不見不聞,無知無覺。

亞里斯多德說:“人的本性謀求不僅是能夠勝任勞作,而且是能夠安然享有閑暇。”而謀求閑暇,是以行田視地利為基礎的。那時,藝術品還沒有成為商品,不像今日的書畫家,一經炒作便身價百倍,都成了腰纏萬貫的“富翁”。王羲之雖然寫得一手好字,名聲也大,但是,書法和名聲卻當不得飯吃的。明知不能當飯吃,仍然熱愛書法,當作日課,這就是一種純粹,是真正意義上的書法家、精神上的“富翁”。他是貴族,當然不能親自去種田;他又是地主,是靠收租和好的年成養活全家。他不以“躬耕”而自我標榜。王羲之說的是大實話,不虛偽,不做作。

魏晉時代所謂的名士風度,其實是很注意外在形象的。他們在大庭廣眾面前,往往只露出“冰山一角”,即便是天大的喜事還是天大的災禍從不形之于色,讓你摸不著底子。阮籍和朋友一起下棋,忽然傳來老母病死的消息,他聽后面無表情,照樣下棋。棋畢回到家中,卻大碗喝酒,然后愊抑失聲,迸涕交揮,直到大口大口地吐血。謝安也是這樣,聽到淝水大捷的消息聲色不動,棋罷回家過門檻時高興得竟把屐齒都折斷了。王羲之的一生似乎沒有這樣的矯情和做作,沒有偽貴族氣。

俗話說,無官一身輕。王羲之現在真的可以優游山水,忘情世事了。自從他二十四、五歲走上仕途,在官場寄跡二十多年,最美好的年華都在從政,回顧舊日往事,那一件件、一樁樁、一幕幕不都是這樣:“你用聰明智巧對付人,人也要用聰明智巧對付你,你用武力刑威壓迫人,人也要用暴力反抗你。你也有為,他也有為,大家都無所不為,從這里便生出爭奪殘殺權謀詐力虛偽和罪惡,于是社會人心日趨于紊亂,無法挽救了”(劉大杰《魏晉思想論》)。這樣的政治是他所厭惡的。“萬物以自然為性,故可因而不可為也,可通而不可執也”(王弼《老子》注)。百官各盡其能,萬物各適其用。耕田的耕田,織布的織布,建筑的建筑,尸祝的尸祝,使每一個人都能發揮他的聰明才智。無為而無所不為。他覺得,如果圣人當政,就應明白這一點。他明白了而“圣人”沒有明白,說明當政的也不是圣人,這是可悲哀的。屈子行吟澤畔,痛苦的也就是沒有人明白他的心志。現在,他想既已歸隱就應避開“浮云”,忘卻朝政,可是還要念念不忘,真是不可救藥了。有時他也責怪自己,覺得這是一種瞎操心,操碎了心,也是白搭。

王羲之《家月末帖》

在剡中,他又結識了道士許邁。他本來受家庭影響,信奉道教,現在得了寬余,顯得更加虔誠了。