深圳寶安國際機場衛星廳緊鄰已運營地鐵上蓋轉換結構微擾動施工技術*

鄺楚釗,盧建文,王朝龍,鐘 恩,張勝陽

(中國建筑第八工程局有限公司華南分公司,廣東 廣州 510663)

1 項目概況

深圳寶安國際機場衛星廳及配套工程中,旅客衛星廳總建筑面積為23.89萬m2,建筑高度27.65m,是地下1層至地上4層的機場衛星廳公共交通建筑。

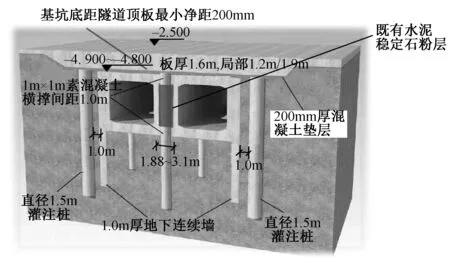

中央指廊衛星廳站位于已運營地鐵11號線上方,需設置結構轉換板予以托換上部荷載,基坑底距隧道結構最小距離僅200mm,要求基坑開挖深度達7.1~7.8m,同時開挖過程中還需切除原隧道施工遺留的地下連續墻。轉換板與地鐵位置關系如圖1所示。

圖1 轉換板與地鐵位置關系

施工過程中面臨以下難點:①基坑開挖深度大,且地鐵隧道卸荷后存在上浮風險;②既有隧道地下連續墻被拆除,易對地鐵造成過大擾動;③轉換板分塊多,施工周期長,時空效應累計易使地鐵上浮超限。

2 緊鄰地鐵深基坑施工技術

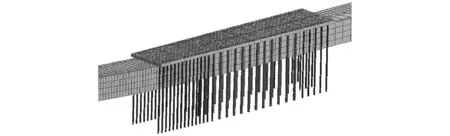

為減少土方開挖作業時由于卸壓隧道上蓋的上浮風險,采用降水后分條開挖+壓載板的方案,為加快工期,同時開挖南北兩段。結合城鐵線自動化監測系統,利用預留核心覆土的分步分段施工技術,將地鐵隧道上浮、回彈變形量控制在地鐵運營標準要求的安全范圍內。地鐵隧道上蓋轉換板和樁基模型如圖2所示。

圖2 地鐵隧道上蓋轉換板和樁基模型

2.1 兩側開挖工況下深基坑計算分析模擬

為確保南北兩側同時施工不對地鐵隧道造成過大擾動,采用三維土工有限元軟件對降水、基坑開挖、支護、反壓板施工過程進行三維有限元仿真模擬,用于計算基坑開挖土體應力釋放造成的基坑周邊變形。根據施工狀況、設計方案與勘察報告等資料,利用數值分析方法,研究雙向分段分塊放坡開挖對隧道的影響。

基坑放坡分步開挖隧道正上方區域,兩端向中心開挖,同步施工蓋板進行反壓,共分13個計算步驟完成。定義第4工況為隧道正上方土方開挖完成工況,取得轉換結構在基坑開挖與結構施工完成時引起的累計位移量。

2.2 11號線上方核心留土分段開挖

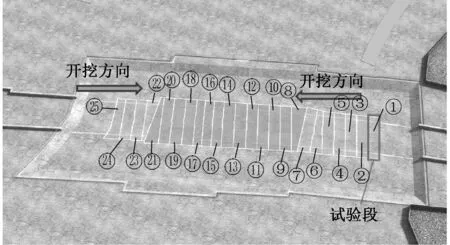

轉換板25段分成13組施工,基坑土體在①號板試驗段施工后,兩端同時開挖,最后開挖第段,分段開挖至-4.300m時,放坡坡度為1∶1.5,分段寬約6.0m為一幅,底板按 ②~與~的順序分段施工(見圖3)。逐次分段開挖期間,為確保地鐵隧道安全,土方開挖至設計坑底0.5m以上時,人工開挖至設計坑底標高,嚴禁采用機械開挖,每段轉換板施工完成后方可開挖相鄰下段土方。

圖3 分段開挖示意

大面積施工前,以初始段為試驗段進一步進行研究,以確定合理的抽條開挖分段長度。工程樁施工過程中,密切關注隧道變形情況,一旦超過警戒值立即停止施工,上報相關單位后商議解決。

2.3 基坑支護緊隨開挖跟進施工

11號線地鐵保護區施工支護均采用放坡+掛網噴混凝土形式,對地鐵隧道影響較小。

3 緊鄰地鐵地下連續墻拆除技術

衛星廳下穿地鐵11號線隧道,需拆除旅客捷運系統下方地下連續墻。該段地下連續墻厚1m,單側長144m,頂部標高為4.700m,需拆除至衛星廳結構轉換底板墊層以下標高(即-4.300m),地下連續墻拆除高度為9m。該衛星廳轉換板區域采用分區開挖土方、分區澆筑轉換底板的方法,拆除時配合土方開挖分層、分區進行。

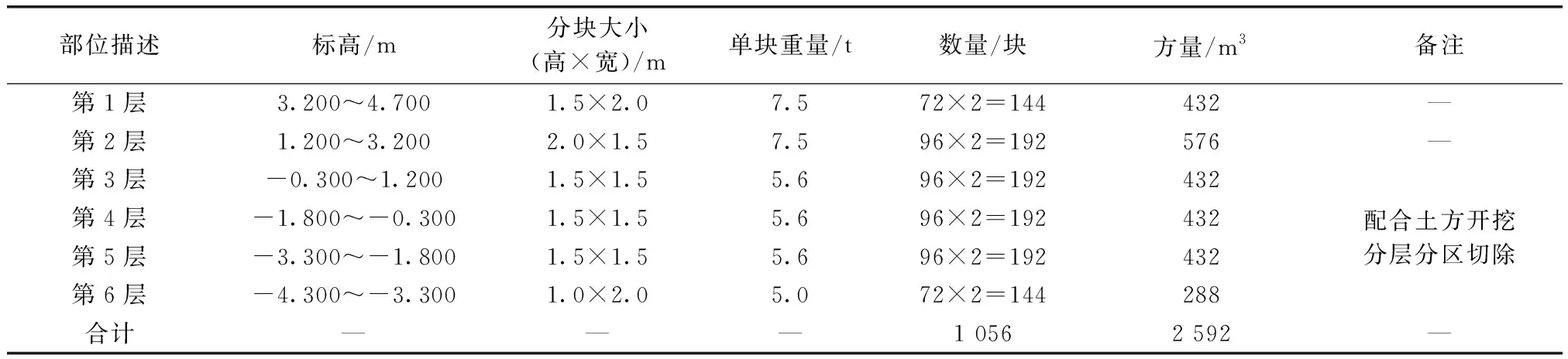

3.1 切割分塊原則

參照每面墻體大小且為方便吊裝,計算混凝土塊重,并對地下連續墻進行定位放線,可同時對墻面進行多塊分割。切割大小根據吊裝時起重機的站位與切割分塊的距離而定,在滿足分塊吊運的前提下,需綜合考慮起重機臺班費用及切割量。地下連續墻切割分塊如表1所示。

3.2 靜力切割拆除法

采用金剛石鏈鋸系統進行切割,將滑輪支架和鏈鋸驅動系統緊固于地下連續墻和混凝土中板上,采用鉆孔機鉆出穿鏈條所用的孔洞,便于金剛石鏈鋸與切割機進行安裝,以連接電力、壓縮空氣和水。電源應配備接地導線,并進行檢查。水源壓力應在4~6kPa范圍內。切割工作由切割操作人員連續進行,切割過程中需與吊裝人員緊密配合。

3.3 吊裝地下連續墻拆除件

分段切割后的混凝土塊應吊裝至基坑外,根據分塊示意圖,取最不利條件進行計算,第3~6層配合土方開挖時,切割地下連續墻的最大分塊體積為

表1 地下連續墻切割分塊

2.25m3,因1m3鋼筋混凝土重約2.5t,當起重機滿足作業半徑18m 時,可吊起5.6t 重物。地下連續墻切割吊裝如圖4所示。

圖4 地下連續墻切割吊裝

STC500S起重機性能滿足施工要求,起吊作業幅度為18m 時,起重臂長23.38m,最大起重量為6t>5.6t。 起重機站位處采用磚渣進行回填壓實。

4 地鐵抗浮專項保證措施

本工程中保證地鐵浮動可控是重中之重,施工前組織人員進入隧道內部布置監測點,后續每日監測分析隧道變形。施工過程中為防止地鐵隧道上浮,應嚴格控制地下水位,做好基坑抽排水工作,同時對滿足強度要求的已施工轉換板使用切割混凝土塊、水桶進行反壓。

4.1 正式動工前隧道內布置監測點

為確保第一時間得到地鐵隧道變形情況,項目聯合監測單位與地鐵部門進行溝通,在施工影響范圍內的隧道中布置自動化監測系統,每日定時上報隧道位移數據。自動化監測系統應能保證長期在線連續運行,軟件系統具有實時監測數據報警功能,監測數據及報警信息應能進行無線傳輸,并在服務器內至少存儲30d,以便有關方隨時掌握工程安全動態情況。

1)自動化監測儀器采用測量機器人,使用定制的鋼支撐架安裝在地鐵隧道管壁上,通過電纜線接通220V電源,實現不間斷供電。

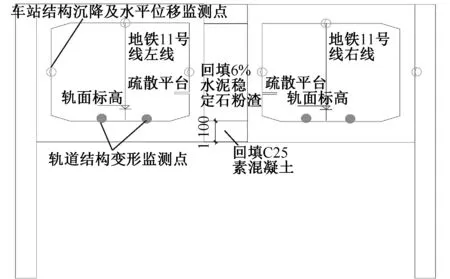

2)監測斷面應遵循左右線對稱原則進行布置,在受施工影響的既有隧道內按設計要求設置變形監測斷面,監測點數按工程結構、地層狀況和周邊環境確定(見圖5)。實際布設時,監測點的布設個數及位置根據現場通視情況進行調整。監測點采用L形棱鏡,使用膨脹螺栓固定在道床、隧道壁和隧道拱頂,具體布設方式與基準點相同。

圖5 自動化監測點斷面布置

3)根據設計要求,主要影響區沿隧道縱向每5m布置1點,次要影響區沿隧道縱向每10m布置1點。實際操作過程中,由于不能在開始將所有監測儀器及棱鏡安裝到位,所以前期可結合施工情況逐步布設監測設備,并且逐步移動監測區域外的基準點,并同時多次觀測獲取固定值。

4.2 地鐵上方基坑降排水施工

本區域基坑正下方為地鐵隧道,地下水位是地鐵上浮的重要影響因素,故采取多種排水措施保證基坑順利降排水。

1)圍繞基坑坡頂采用雙排雙軸φ600@450攪拌樁,利用既有11號線圍護墻結構形成閉合止水帷幕。施工前復核樁位放線定位,以地下連續墻外露部分為界,區分隧道上方與非隧道上方,嚴格控制攪拌樁長度,以免損傷隧道結構。

2)基坑內施工3排共19根降水井用于抽排水,中間排降水井緊貼已完工灌注樁進行施工,確保不損傷隧道結構。降水井中抽出的水存儲到大水桶中,用于轉換板反壓。

3)開挖前全面硬化周邊場地,為地下連續墻切割提供站位,同時防止雨水通過裸土滲入,減少降排水壓力。

4)在已施工完畢的轉換板上,待板面強度滿足要求后,將切割的地下連續墻混凝土塊或大水桶放置在板面上,進行加荷反壓。

5 實施效果

本工程采用緊鄰已運營地鐵上蓋轉換結構微擾動施工技術,在高施工風險、工期緊的條件下,快速、優質、安全地完成施工任務,南北兩側同時施工,共節約工期120d。最終地鐵隧道最大累計變形為3.0mm,整個轉換板自土方開挖到最后一塊板澆筑完成,地鐵隧道累計變化值僅0.6mm。

6 結語

本技術在無類似成熟施工經驗的基礎上,研究緊鄰已運營地鐵上蓋轉換結構微擾動施工技術,解決在嚴格的地鐵安保要求下,地鐵上方超近距離轉換結構施工難題,保證轉換結構的施工質量與地鐵隧道安全,達到工期、成本可控的目的。

隨著城市的快速發展,地鐵沿線及周邊工程建設日益增加,常見地鐵隧道上蓋建筑,特別是地鐵上部土方開挖易對地鐵隧道產生極大安全風險。緊鄰已運營地鐵上蓋轉換結構微擾動施工技術對地鐵隧道上方結構施工具有較大的參考價值,具有良好的應用前景。