基于光伏發電的改進型Z源逆變器

沈琳鈺,姚曉東,楊 洋

(1.上海電機學院電氣學院,上海 201306;2.上海航天電子技術研究所,上海 201100)

Z 源逆變器[1-2]的出現改善了傳統逆變器輸出電壓范圍有限、受電磁干擾影響大、效率較低等缺點。采用Z 源結構的逆變器將無需加裝額外的DC-DC 升壓轉換器,可以減小光伏系統的體積。由于光伏電池輸出電壓較低,因此還需采用合適的調制策略來提高逆變器的升壓能力與電壓利用率。此外,輸入電流紋波的存在會影響光伏電池的使用壽命,所以消除輸入電流紋波對光伏系統來說也尤為關鍵[3]。

國內外研究者們針對不同應用對象以及不同輸出要求對Z 源拓撲結構進行了改進。文獻[4]提出了二極管輔助升壓逆變器,該結構的阻抗網絡中采用了有源開關器件,但是該開關管的脈沖控制信號與直通時間同步變化,導致調制范圍受限,輸出增益也有限。文獻[5]提出了雙向耦合準Z 源逆變器,該結構是將準Z 源逆變器的電感用耦合電感替換,消除了輸入電流的紋波,但是升壓能力不理想。文獻[6]提出了有源準Z 源逆變器,對阻抗網絡中開關器件的控制是基于三次諧波注入升壓調制,但是電壓利用率不高。

基于準Z 源逆變器的拓撲結構,本文利用有源開關與耦合電感結構,設計出改進型準Z 源逆變器,并與其他幾種逆變器性能進行比較。基于直通四段式空間矢量脈寬調制(SVPWM)調制法,引入開關調制數i,設計出改進型SVPWM直通升壓調制法,并與現有關于有源開關器件控制的方法作比較。最后利用Matlab/Simulink 軟件對耦合型開關準Z 源逆變器的模型進行仿真實驗,驗證其拓撲結構與直通調制方法的可行性以及消除輸入電流紋波的效果。

1 耦合型開關準Z 源逆變器

1.1 工作原理

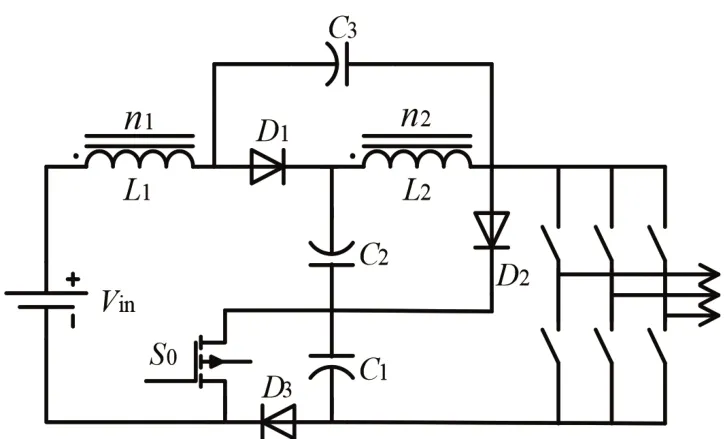

本文提出的耦合型開關準Z 源逆變器(SC-qZSI)的拓撲結構(圖1)是在二極管輔助開關升壓逆變器(DA-SBI)的結構上,將其中一個二極管替換成電容,從而形成準Z 源網絡結構。雖然準Z 源結構使直流側具有連續輸入電流,但是依然存在電流紋波的問題。因此,引入耦合電感技術,將準Z 源結構中的兩個電感器件用耦合電感替換。通過配置合理的耦合電感電感量,消去電感上的電流紋波,且不會對輸出效率產生影響。

圖1 耦合型開關準Z源逆變器的拓撲結構

如圖1 所示,該拓撲結構包括一對耦合電感L1、L2,三個電容C1、C2、C3,三個二極管D1、D2、D3,以及一個有源開關管S0。根據耦合型開關準Z 源逆變器直通和非直通工作狀態時的等效電路圖(圖2),分析該拓撲結構的工作原理。

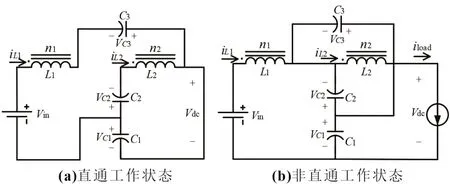

圖2 耦合型開關準Z源逆變器的等效電路

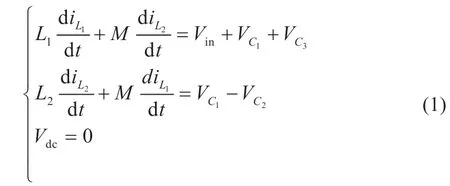

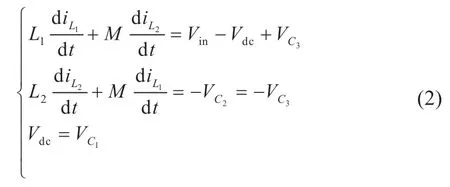

由圖2(a)可知,直通工作狀態時,二極管D1、D2、D3反向截止,有源開關管S0處于導通狀態,逆變橋等效為短路。此時,所有電容釋放電量,給電感充電。根據基爾霍夫電壓定律(KVL)和基爾霍夫電流定律(KCL)可得電路的狀態微分方程式:

式中:M為互感系數;Vdc為直流鏈電壓峰值。

由圖2(b)可知,非直通工作狀態時,二極管D1、D2、D3正向導通,有源開關管S0處于關斷狀態,逆變橋等效為電流源[7]。此時,電感釋放儲存的能量,電路的狀態微分方程式為:

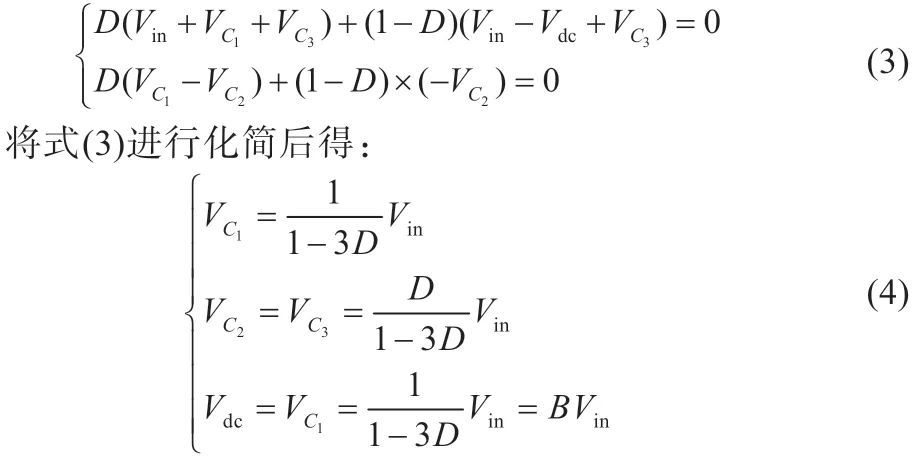

設在一個周期T內,直通占空比為D。根據電感的伏秒平衡原理,并結合式(1)~(2),可得:

式中:Vin為輸入電壓;B為升壓因子。

1.2 耦合電感的電感量設計

參考文獻[5]的選型方法,耦合電感采用EE 型磁芯,鐵芯長度關系為l1=l2=l3,根據磁阻公式[8],計算得到耦合電感之間的匝數比為n1=4n2,初級與次級電感量的關系為L1=16L2。

1.3 拓撲結構的比較

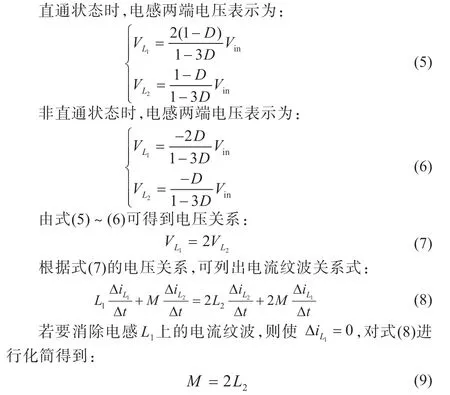

1.3.1 升壓能力的比較

升壓能力是分析逆變器性能的一個重要指標。將準Z 源逆變器(qZSI)、DA-SBI、雙向耦合準Z 源逆變器(CqZSI)、開關電感型準Z 源逆變器(SL-qZSI)[9]和SC-qZSI 進行升壓能力的比較,并把上述逆變器的直通占空比與升壓因子的關系繪制成圖,如圖3 所示。CqZSI 與qZSI 在升壓能力上是相同的,在五種逆變器中也是最低的,另外三種逆變器升壓能力由小到大依次是SL-qZSI、DA-SBI、SC-qZSI。耦合型開關準Z 源逆變器比其他四種逆變器在升壓能力上有顯著的提高。

圖3 升壓因子與直通占空比的關系

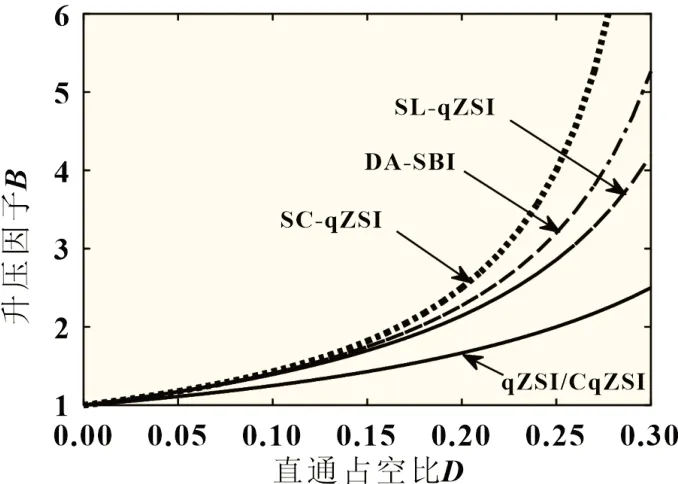

1.3.2 電流紋波的比較

采用三次諧波注入升壓調制法,以直通占空比取最大值為例[10]:

推導出qZSI、CqZSI、DA-SBI、SC-qZSI 這四種逆變器在直通狀態下的電流紋波系數[11],繪制與電壓增益的關系圖,如圖4 所示,當電壓增益相同時,SC-qZSI 中電感L1的電流紋波系數比CqZSI 低,且幾乎接近于零,可見耦合電感的加入起到了很好的消除輸入電流紋波的作用。相比于其他三個逆變器,耦合型開關準Z 源逆變器中電感L2的電流紋波系數也最低,說明改進型逆變器的電流紋波更小了。

圖4 電流紋波系數與電壓增益的關系圖

2 改進型SVPWM 直通調制方法

針對阻抗網絡中帶有有源開關器件的Z 源逆變器結構,該開關器件觸發脈沖的控制方法常見的是控制信號與直通時間同步變化[12]。該種方法只能通過改變直通占空比來提高輸出電壓增益,導致調制范圍受限,輸出增益也有限。本文提出了一種調制方法:基于BC 相直通四段式SVPWM 調制法[13],在兩直通矢量之間插入導通脈沖,該脈沖寬度隨著開關調制數i的取值而改變。通過調整i的大小,即可改變控制阻抗網絡中開關器件的脈沖大小,從而實現提高輸出電壓增益的目的。

2.1 相鄰扇區分布

在時間上,有源開關器件的導通時間處于兩段直通矢量時間之間,具體分布如圖5 所示。

圖5 有源開關管導通的時序圖

根據直通四段式SVPWM 調制法,在一個調制周期里,直通矢量時間共四段。有源開關器件的第一段導通時間處于第一段與第二段直通矢量時間之間,其時間小于“100”與“110”矢量時間之和,是該矢量時間之和的0.1i倍;第二段導通時間處于第二、三段直通矢量時間之間,其時間小于“111”矢量的時間,是該矢量時間的0.1i倍;第三段導通時間與第一段相同,且關于Ts/2 對稱。

2.2 矢量時間切換點

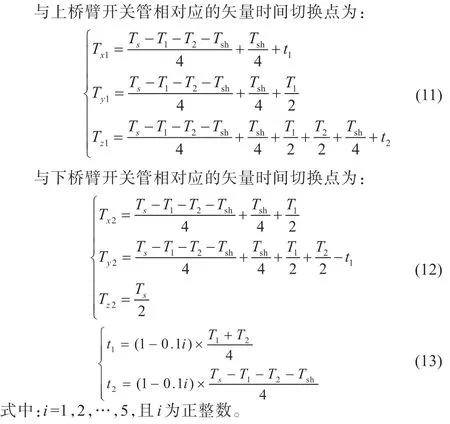

設調制周期為Ts,相鄰有效矢量時間為T1和T2,傳統零矢量時間為T0,直通矢量時間為Tsh,開關器件關于i的調節時間為t1和t2。基于四段式SVPWM 方法,再根據各矢量時間作用的時間和順序,得到阻抗網絡開關器件的矢量時間切換點[14]。由于參考電壓矢量在扇區的位置不斷變化,各矢量時間的大小也隨之不斷變化。因此,阻抗網絡開關器件的控制步驟與逆變橋開關器件相似,同樣需要上下各三個比較值。

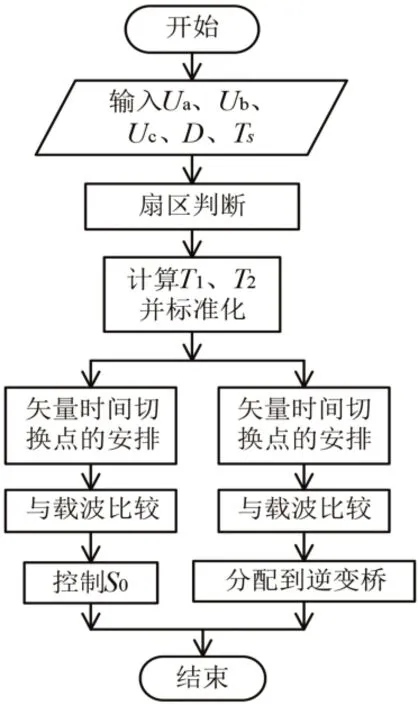

對于阻抗網絡開關器件的控制,前兩個步驟與逆變橋開關器件控制一樣,而矢量時間切換點的安排獨立于逆變橋開關器件的控制,最終產生獨立的一路觸發脈沖,其流程圖如圖6 所示。

圖6 改進型SVPWM 流程圖

3 仿真驗證

采用Matlab/Simulink 軟件進行仿真實驗,仿真參數如表1 所示。

表1 仿真參數設置表

3.1 改進型SVPWM 直通調制法的驗證

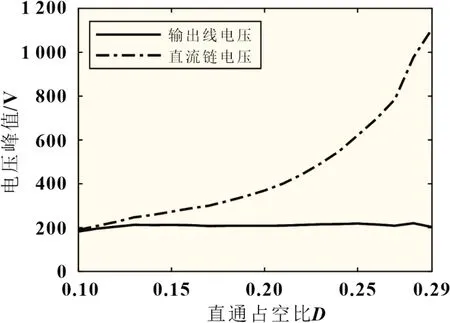

采用現有同步于直通時間的方法對耦合型開關準Z 源逆變器進行仿真實驗,該方法只能通過改變直通占空比使輸出電壓增益變大。因此只改變直通占空比D,將仿真后的電壓峰值與對應的直通占空比繪制成關系圖,如圖7 所示,隨著直通占空比的不斷遞增,輸出電壓增益基本維持不變,輸出線電壓的峰值在210 V 上下浮動,而直流鏈電壓的峰值卻不斷升高。若按210 V 計算,最大增益值只達到了1.6 左右。

圖7 輸出線電壓和直流鏈電壓峰值與直通占空比的關系

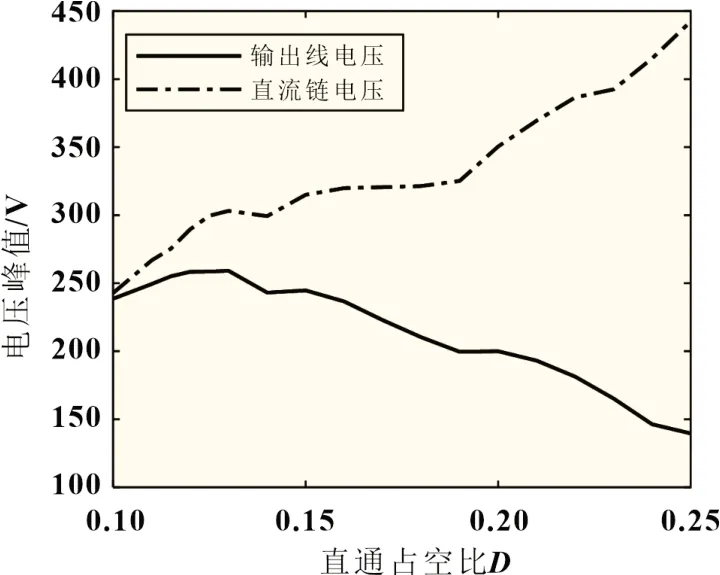

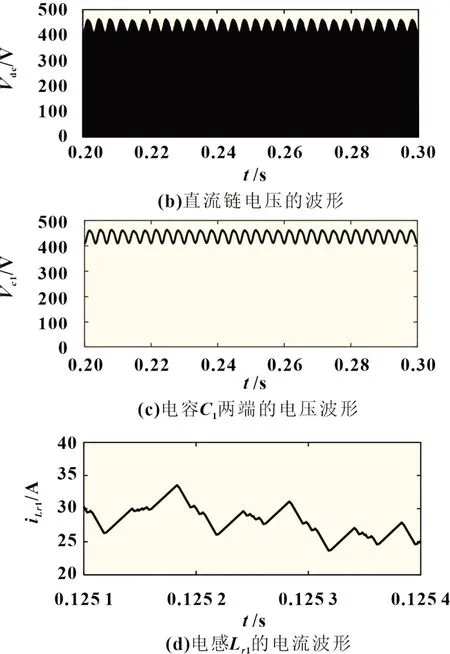

采用改進型SVPWM 直通調制法進行仿真,同樣只改變直通占空比D,觀察輸出線電壓和直流鏈電壓峰值與直通占空比的關系,選取i=1 時的仿真結果繪制關系圖(圖8),輸出線電壓峰值先增加后減小,直流鏈電壓不斷增加。當i的取值一定,D=0.13 時,輸出電壓增益最大,輸入電壓利用率最佳。與圖7 對比后可知,當直通占空比處于0.1~0.175 時,輸出線電壓峰值均大于210 V,說明改進型調制法以較小的直通占空比就能獲得高于同步于直通時間方法的電壓增益。

圖8 輸出線電壓和直流鏈電壓峰值與直通占空比的關系(i=1)

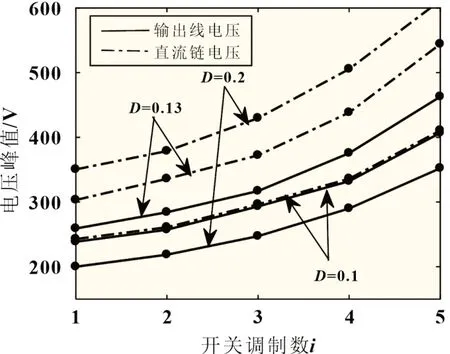

仍然采用改進型直通調制法,固定直通占空比D不變,改變開關調制數,選取D=0.1、D=0.13、D=0.2 的仿真結果繪制成關系圖,如圖9 所示,隨著開關調制數i的不斷增大,輸出電壓增益也不斷增大。結合圖8,在調制數i相同的情況下,D=0.13 時的輸出電壓增益最大。但就直流鏈電壓峰值而言,若直通占空比選取D=0.1,既可以實現通過改變開關調制數提高電壓增益,又可保證電路具有較低的開關器件電壓應力。

圖9 輸出線電壓和直流鏈電壓峰值與開關調制數的關系

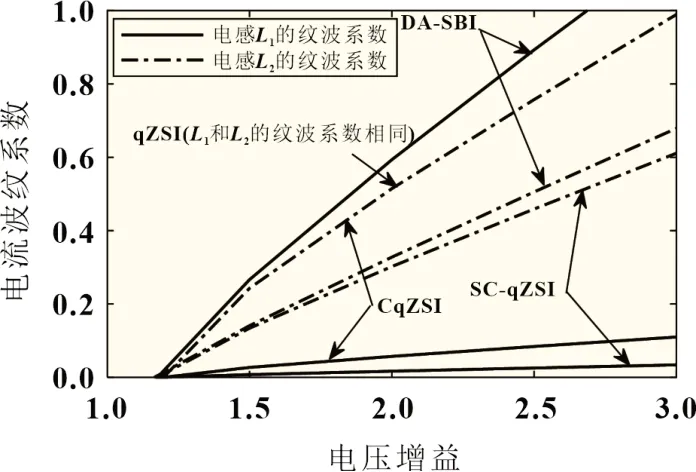

3.2 耦合電感消除紋波的驗證

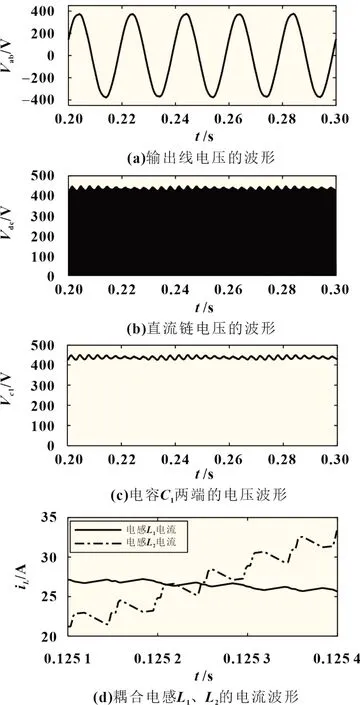

耦合電感參數為L1=16 mH、L2=1 mH、Lm=2 mH,采用改進型SVPWM 直通調制法對逆變器進行仿真,D=0.13,i=4時,仿真結果如圖10 所示。電感L2的電流紋波為3 A 左右,而電感L1的電流紋波幾乎為零,與1.3 節中推導出的電感電流紋波接近于零吻合。仿真結果說明,配置耦合電感量滿足L1=16L2的關系,可以達到消除輸入電流紋波的效果。

圖10 采用耦合電感的仿真波形

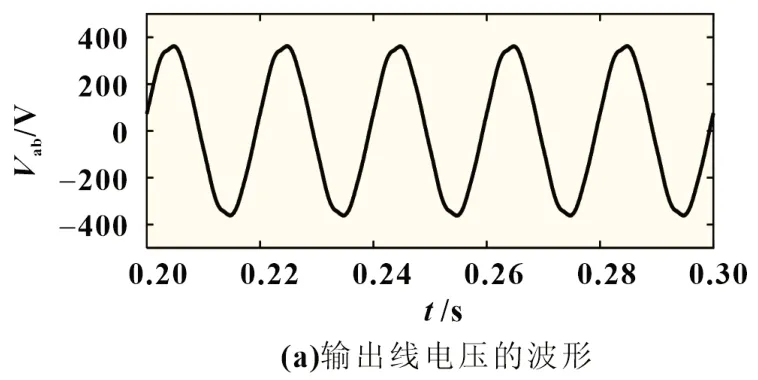

將耦合型開關準Z 源逆變器中的耦合電感換成電感量為1 mH 的普通電感Lr1、Lr2,其余參數不變,仿真結果如圖11 所示。

對比圖10~11 可知,圖10 中的直流鏈電壓以及電容兩端電壓更穩定,即采用耦合電感的各項電壓輸出比采用普通電感的逆變器更穩定。對比輸入電感上的電流紋波,顯然普通電感Lr1上的紋波比耦合電感L1上的電流紋波大很多。

圖11 采用普通電感的仿真波形

4 結論

本文提出了一種新型逆變器——耦合型開關準Z 源逆變器,分析了該逆變器的工作狀態,并與其他逆變器在升壓能力與電流紋波方面作比較,結果發現新型逆變器的性能最優。針對新型逆變器中阻抗網絡的有源開關器件,提出了改進型SVPWM 直通調制法,實驗證明該方法通過調節開關調制數i可以以較小的直通占空比獲得更高的輸出電壓增益,并保持較低的開關器件電壓應力。另外,通過仿真實驗還驗證了加入耦合電感可以達到消除輸入電流紋波的效果。