破解“一鐘雙音”之謎

桂巖

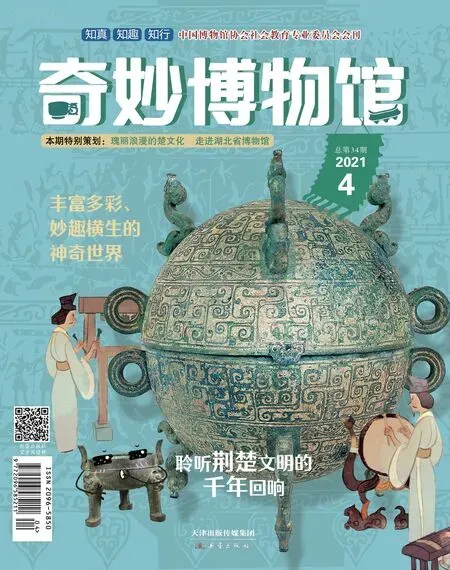

1978年,隨縣城郊擂鼓墩駐軍部隊準備擴建營房時發現了古墓,隨后考古隊開展搶救性發掘工作。在清理了3米深的渾水后,曾侯乙編鐘慢慢浮現出來。歷經2400多年,除了少數幾件鐘因積水或震動掉落地面,其余全部整齊地掛在木質鐘架上。

這套被中外專家、學者稱為“稀世珍寶”的編鐘由65件青銅編鐘組成,是非常龐大的樂器1它分三層排列,整套的重量有2.5噸,比一輛普通的小汽車還重。除了數量多、重量大,曾侯乙編鐘還有一個了不起的成就,就是它具有“一鐘雙音”的特點,也就是說,一件鐘能夠奏出兩種不同的樂音。在它被發現之前,人們以為史書中記載的“一鐘雙音”只是一個傳說。那么,“一鐘雙音”到底是如何實現的呢?

國寶小檔案

名字:曾侯乙編鐘

出土地:湖北省隨縣(今隨州市)

現藏地:湖北省博物館

年齡:2400多歲

材質:青銅

“一鐘雙音”的奧秘

曾侯乙編鐘是一個龐大的“家族”,65件鐘被掛在一個L形的鐘架上。它們大小不一,最大的鐘有一個成年女子那么高,而最小的鐘,只有一本書那么大。

我被國家文物局列入中國《首批禁止出國(境)展覽文物名錄》。

編鐘上鑄有“曾侯乙作持用終”的銘文,意思是這套編鐘是由曾國一位名叫“乙”的國君制作并永久享用的。文獻中關于曾國和曾侯乙的記載極少,而曾侯乙墓的發現讓我們對這個戰國時代的小國有了較為直觀的認識。這位曾國國君,生前一定非常重視樂器的制造、音律的研究,所以死后就將這樣一套規模大、技術含量高的編鐘帶在了身邊。

我們說這套樂器的技術含量高,就是剛剛提到的“一鐘雙音”。它的原理簡單來說,是鐘呈合瓦形——就像是兩個瓦片扣合住的形狀,鐘口是橢圓形的,鐘的每個接合處都有棱,稱作“銑(xiǎn)”,這種獨特的結構使每一件鐘被敲擊時會同時存在兩種不同的振動頻率,敲擊鐘的正鼓部和左右側鼓部時就會發出兩種不同的樂音,因此,使用一套完整的編鐘就可以演奏很多不同的樂曲了。

但是,請你想一下,我們參觀寺廟或古城樓時,那里的鐘在被敲擊時發出的聲音是什么樣的呢?是不是“當、當、當”的,還有渾厚的回音混雜其中?如果你聽過用曾侯乙編鐘演奏的樂曲,你會發現用編鐘演奏的聲音就沒有那么長的回音,敲一下,延音很短,然后敲不同的鐘相互配合,就有了節奏和旋律。這個秘密就在于制造曾侯乙編鐘所用的材料中金屬成分與眾不同,這才導致了音質的差別。

純銅是一種柔軟的金屬,延展性好,彈性也大,所以我們敲擊純銅時,它會發出渾厚的聲音,還會有較長的回音。而工匠們在鑄造曾侯乙編鐘時,加入了鉛和錫。鉛可以使金屬的彈性變小,被敲擊后振動時間短。而錫的含量多少能控制青銅器的硬度,如果錫加得多,鐘的硬度就大,那有可能一敲就碎,而錫加少了,鐘的硬度小,則可能一敲就有一個坑。

專家們經過試驗和比較后認為,曾侯乙編鐘的成分配比是非常科學的,含錫量在12.49%~14.46%,含鉛量在1%~3%,其余是銅和少量的雜質,這種合金成分保證了曾侯乙編鐘被敲擊時發出的聲音非常悠揚、悅耳。

來自2400年前的聲音

曾侯乙編鐘出土后,文化部文藝研究院的音樂專家們全都趕到了現場,他們夜以繼日地對全套鐘進行測音。經過音樂學家與考古學家共同分析論證,一致認為“只見其形,不聞其聲”不算真正認識編鐘,要敲響它,才能更好地體現它的價值。

就這樣,在1978年8月1日的建軍節慶祝活動中,這件沉寂了2400多年的曾侯乙編鐘重新發出了雄渾而又浪漫的千古絕響!音樂家們用曾侯乙編鐘原件演奏了《東方紅》、古曲《楚殤》、外國名曲《一路平安》、民歌《草原上升起不落的太陽》,還有莊嚴的《國際歌》。

為了更好地保護它,1979年,在國家文物局的主持下,湖北省博物館、中國科學院自然科學史研究所、武漢機械工藝研究所等7家單位聯合成立了曾侯乙編鐘復制研究組,經過多年反復試驗,研究組終于在1984年7月成功地復制出形似聲也似的全套曾侯乙編鐘。

在1997年香港回歸的夜晚、在北京奧運會的頒獎曲里、在上海世界博覽會的中國館里,都曾響起過它的聲音。編鐘樂團現在已成為湖北省博物館的一個特色社會教育項目,幾乎每天都有演出。歡迎你走進湖北省博物館去親耳聆聽美妙的編鐘樂曲!

別忘了掃描第4頁的二維碼,去聽一聽曾侯乙編鐘的鐘聲喲!

鯨魚博物館 出品