與葉嘉瑩先生交往二三事

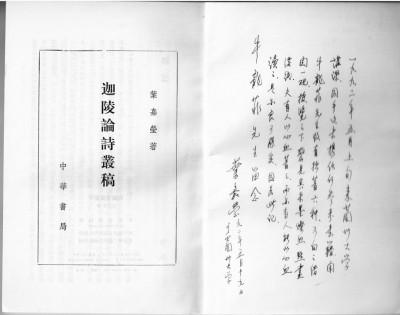

2015年4月27日,作者在南開大學與葉嘉瑩先生再度晤面。

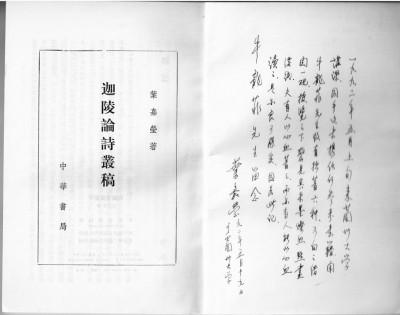

1992年5月,葉嘉瑩來蘭州大學講學,在《迦陵論詩叢稿》扉頁上特別題記。 作者供圖

一

2021年三月卅一日,收到高壽九七的葉嘉瑩先生親筆題簽寄贈之《多面折射的光彩——葉嘉瑩自選集》。欣喜之余,凈手捧讀,歷歷往事,如在眼前。

選集中,先生《談古典詩歌中興發感動之特質與吟誦之傳統》一文說:

早在一九八七年,我在沈陽化工學院對一些科學家們的一次談話中,就曾經談起過第一流的具有創造性的科學家都是一種具有直感和聯想之能力的人物,而自童幼年學習詩歌吟誦,無疑是養成此種直感和聯想之能力的最好的方式。因為詩歌的感發所可能引生的乃是一種聯想的能力,而詩歌的吟誦所可能引生的則是一種直感的能力,如果這種訓練能自童幼年的時代開始,則這種聯想和直感的能力就能隨著學習者的年齡與他的生命之成長密切地結合在一起。

這段文字之后,先生有一注釋:今春(一九九二年)訪問蘭州大學,牛龍菲先生以其《有關“音樂神童”和“兒童早期音樂教育”的初步理論探索》一文之手稿見示,其中曾論及音樂之教化作用,認為“在兒童各階段的心理發育過程中,‘文而化之或者‘樂而化之的刺激信息,還將作用于兒童的生理教育(不僅作用于心理教育),并內化于兒童的生理結構之中。”私意以為“吟誦”當亦屬于“文而化之”與“樂而化之”的范圍之內。

注釋中提到的隴菲(牛龍菲)手稿,后來曾以《有關“兒童早期音樂教育”的若干理論問題》為題發表。

我這篇文章的主要觀點是,在人文進化過程中,人的行為能力的發育、成熟、增長,并非單純受先天遺傳的生命基因的控制,而是與其生存的社會群體關系網絡中的歷史文明密切相關。其個體的發育、成熟,以及其能力的習得、增長,也受機體、社會、文明這三個方面的制約、影響。在此過程中,童年是一個關鍵時期。俗語說“三歲看老”。人之童年階段內化的體外歷史文明,將對其成熟之后一生的外化實踐,具有舉足輕重的作用和影響。

先生在注釋文字之后,還談到:據今日“知識生態學”之研究,以為音樂性知識之學習,對兒童身心之成長有密切之關系,不過我對這方面所知不多,不敢妄加征引。

由于年代久遠,這里,先生記憶有些誤差。誤差的產生,起于當時我與先生一系列交往的疊加。

當年,我撰著《人文進化學》,葉嘉瑩先生曾向我介紹創立了“知識生態學”的加拿大哲學家沃杰霍夫斯基。我邀請沃氏1990年來蘭州大學講學之后,與擔任講學翻譯的內子張一凱合撰論文《知識生態學——對人類與知識實體關系的新探索》,介紹沃氏這一新興學科。“知識生態學”并無與“兒童早期教育”相關內容。兩年后,葉先生來蘭講學期間,我曾提及沃氏來蘭講學種種,先生因此對“知識生態學”留下印象。這可能是先生把我有關“音樂性知識之學習,對兒童身心之成長有密切之關系”的論述,誤記為“知識生態學”研究的緣由。

先生的相關言說,意在指明:“童幼年詩歌吟誦”與“兒童早期音樂教育”,皆與兒童生理、心理發育密切相關,音樂與詩歌的藝術,皆與兒童“聯想與直感能力的養成”密切相關。

我在那篇論文中曾說,對兒童的早期音樂教育,除了胎孕期以及初生期的音樂信息刺激之外,從兩歲開始,便可以讓孩子玩弄一些諸如小鼓、小鈸等節奏樂器。由于生理本能和生命本來具有的節奏律動,兒童對于這些節奏樂器的演奏,有一種先天的基礎。通過這些節奏樂器的演奏,孩子可以意識到自己的動作與有節奏的音響之間的聯系。兒童感性地直接把握事物之間的“因果性關系”,對于其智力開發具有奠定基礎的作用。四至六歲之后,可以通過對有律樂器的演奏,作用于具有“客體算子”性質的“樂響之音”;并在此演奏過程中,把一個一個的“樂響之音”,組織成為一首一首的“優美樂曲”。在演奏過程中,以自己的動作,賦予這些具有“客體算子”性質的“樂響之音”以某種可逆的、可重復的、守恒的運演結構。如此,便感性地把握了“樂響之音”之“部分”與“優美樂曲”之“整體”的綜合、分析關系。兒童通過音樂藝術實踐,感性直接地把握綜合與分析這兩種最基本的人類思維運演形式,將對孩子一生的智力發展產生重要影響。

先生所謂“童幼年時代詩歌吟誦”,我所謂“早期兒童音樂教育”,都與“兒童身心之成長有密切之關系”。

二

我與葉先生的交往,始于1982年。最初認識并折服于先生,是拜讀了她的大作《談李白、杜甫的友誼和天才的寂寞——從杜甫〈贈李白〉詩說起》。這是繼1939年李長之先生《道教徒的詩人李白及其痛苦》之后,又一篇論說李白的上乘佳作。感佩之余,摘抄先生大作,凡十頁。

自此起,我開始關注、搜集先生論著,諸如《中國古典評論集》《王國維及其文學批評》《迦陵論詩叢稿》《迦陵論詞叢稿》《杜甫〈秋興八首〉集說》《中國詞學的現代觀》等等,至今,已有幾十種之多。

1984年末,讀到先生《碧山詞析論》。先生說:

此句的“清高”的“高”字,在諸選本中往往被刊作“清商”。初看起來,“清商”似正可與上一句之“余音”相承接,以描寫音調之凄清。然而仔細一想,則“清商”卻實在有許多不妥之處:其一是在談到聲音曲調之時,一般很少用“抱”字作動詞,而此句則云“獨抱”,似非指向外播散之聲音而言者;其二若作“清商”仍指聲音而言,則緊接著的下句之“凄楚”便也當指聲音之凄楚而言,如此則“余音”以下,三句都連著寫音調,便顯得既相重復又相矛盾;所以比較之下似仍以作“清高”為勝。

先生把碧山詞《齊天樂》中“甚獨抱清商,頓成凄楚”,刊為“甚獨抱清高,頓成凄楚”。對此,隴菲竊以為非。故,在拙作《索丞·雍門調·及其有關的問題》文末附文與先生商榷。

我指出,其實,葉嘉瑩先生所謂的“許多不妥之處”,皆因其未諳宋代音樂實際而生。如按之以宋代音樂的實際,則碧山詞《齊天樂》“甚獨抱清商,頓成凄楚”一語,并無任何不妥之處。

原來,宋代所謂“清商”者,是屬于“楚調”系統的“正弄”。在宋人心目中,此正所謂雅正之聲。而所謂“凄楚”者,則是“生于楚調”之凄惻的“側調”。

《文選·嵇康〈琴賦〉注》有言:“流楚,怨聲也。”嵇康《嘯賦》亦有言:“收激楚之哀荒。”此所謂“流楚”“激楚”在“哀思之音,不及中和”之點上,正可與“凄楚”相當。

唐·薛逢《席上酬東川嚴中丞敘舊見贈》有言:“離歌正凄切,休更促危弦。”所謂“凄楚”“激楚”“流楚”者,當是對“上聲促柱”(即碧山詞中的“玉箏調柱”)之后,音調一變而凄切哀怨之楚聲側調的形容。

此所謂“凄楚”者,是“柱促使弦哀”之后,由“清商正弄”而生的“側弄”。而“側弄”者,如《宋史·樂志》所說,則是“不入雅樂”的。

曉此,便知碧山《齊天樂》詞上闋之“怪瑤佩流空,玉箏調柱”與下闋之“甚獨抱清商,頓成凄楚”這前后呼應的兩句中之“瑤佩”“清商”,都是指金聲玉振之的“雅正之聲”;是為“蟬”所“獨抱”,并擇善固執,雖九死而無悔的理想之象征。

然而,“瑤佩”之聲,僅“流空”于虛無;唯一可以“獨抱”的“清商”之聲,竟在匆遽之間,因“玉箏調柱”而“頓成凄楚”;此,正所謂“余音更苦”。言“更苦”者,正是將“玉箏調柱”之后的“凄楚”與在此之前的“清商”作了比較。

如把“清商”刊作“清高”,不惟太過淺露,與整篇詞品不合;且詞中“玉箏調柱”“頓成凄楚”“余音更苦”數語,便都沒有了著落。

碧山詞《齊天樂》自“余音更苦”之下,先以“獨抱清商”之語,象征喻示了蟬的高潔操守;又以“頓成凄楚”之語,道出了此清高之志節在無情命運的打擊下所遭到的摧殘;更接之以“謾想熏風”之語,對帝堯《南風之歌》所歌頌的“南風之熏兮,可以解吾民之慍兮”的理想世界作徒然的追想。

此“清商”之“獨抱”,“凄楚”之哀鳴,“南風”之“謾想”,“三句都連著寫音調”,不但不顯得“相重復又相矛盾”,反而更見其轉折蕩漾,更覺其韻致幽深。

讀碧山詞《齊天樂》至此,傾聽其所發出的心聲,則“清商”僅志在“獨抱”而已失;“熏風”又只能“謾想”而未得;所充塞于無何有之鄉廣漠之野的,便只有那“弦急知柱促”的“凄楚”悲聲,且不絕于耳!

文章發表之后,當即寄呈先生。出乎意料,很快收到回復:

惠寄《敦煌學輯刊》第七期所載大作《索丞·雍門調·及其有關的問題》(附:《說碧山詞《齊天樂》之“甚獨抱清商,頓成凄楚”》)一文已拜讀,對“清商”勝于“清高”之說甚獲啟發。他日拙著《論詞叢稿》再版時當斟酌采用尊說,加以補正。高見匡我不逮,甚為感謝。

先生不愧大家,對后生小子的商榷質疑,不但沒有抵觸,反而虛懷若谷,誠懇接納。我因之而與先生結緣,書信來往頻繁。

三

1985年十月卅一日收到先生來信,說第二年要再回國講學,并希望赴敦煌一游。我遂與當時所在單位蘭州大學交涉,商議邀請先生來蘭講學事宜。

翌年,先生南開大學講學,時而去北京活動。秋季,我去北京參加“吳景略古琴藝術生涯六十年紀念音樂會”。十月十一日,去北京察院胡同二十三號先生老宅登門拜謁,并代表蘭大邀請先生去蘭州講學,先生欣然應允。是日,先生品評歷代詩家、詞家,侃侃而談。給我留下極深印象的,是對杜牧、陶淵明的品評。先生說:

火熱的真誠,在燃燒,因而也就會有煙塵。

晶瑩的真誠,似水晶,因而也就透明純凈。

真誠的表現,有許多層次,我以為,陶淵明的方式較好。

那時國內學子在特定歷史條件下,大多躁動于沖突矛盾之中,先生所說之陶淵明冰清玉潔剔透純凈的境界,十分令人神往。

1992年五月,先生應邀來蘭州大學講學。

那時先生還沒有在國內定居,每次回國,從加拿大萬里迢迢飛機往返,書籍資料不便多帶。在蘭講學需要,遂向我借閱她自己的六本專著,以為備課之用。先生還書時,我欣喜發現,每本書皆一一題簽。在《迦陵論詩叢稿》扉頁,還特別題記:

一九九二年五月上旬來蘭州大學講課,因手邊未攜任何參考書籍,聞牛龍菲先生收有拙著六種,乃向之借閱一觀。披覽之下,驚見其朱墨燦然,點畫滿紙。夫有人以心血著之,而亦有人能以心血讀之,是亦良可感矣。因為此記。牛龍菲先生留念。

葉嘉瑩一九九二年五月十九日于蘭州大學

隴菲究極義理,匱乏文采。平素雖喜口占,終歸不得要領。此次先生來蘭,幸遇良師,不揣冒昧,面呈幾首作業就教于先生,得先生親筆修改,并惠贈《袖珍詩韻》。

雖然及門,忝為嘉瑩師弟子,但生非詩才,又加性格疏懶,難為制度、格式束縛,平仄韻律,并無明顯長進,真是愧對吾師殷切。

因稱先生為師,引發先生回想當年她與繆鉞先生交往,而有一番感慨論說:

收到你的信,見你稱我為“師”,我雖不敢當,但卻使我想起十年前我見到繆鉞先生時,因我對他學問的敬仰,他又長我二十歲,所以我給他寫信時就曾稱他為“師”,而他回信也就稱我為“弟”。我既虛長你二十一歲,又深感你的誠意,所以也對你以“弟”相稱了。

自此,遂與先生姐弟相稱。

先生講學之余,曾去參觀甘肅省博物館,游覽蘭州黃河中山橋,登臨蘭山、五泉山。先生對敦煌有濃厚興趣,我曾對照莫高窟畫冊,以自己研究壁畫中古代樂器心得,給先生做過介紹。先生本來希望我能陪她一起去敦煌考察,親臨實地做更細致講解。但后因蘭大中文系另有人員安排,此事未能如愿,十分遺憾。后來,陪先生去了一趟甘南藏區拉卜楞寺。第一次來西北,先生興致極高,詠詩敘事,留下十余首佳作,其《西北記游絕句六首序》感慨:“事有難忘”。

先生贈我兩首七言。

其一:

我生萬里孤行久,

種蕙滋蘭愿豈違。

卻喜暮年來隴上,

更于此地見芳菲。

將我名字“隴菲”嵌于其中。

其二:

平生悔不通音律,

卻遇才人解樂歌。

鼓笛笙簫親指說,

畫圖示我獲良多。

此詩先生反復推敲,幾易其稿,均一一貽我,以為示范。

時隔23年,2015年四月廿七日,在天津南開大學先生寓中與先生再度晤面。時年先生九一,我七十。姐弟聚首,心怡神暢,先生精神矍鑠,興致勃勃。

同年十月十七日,南開大學迦陵學舍揭幕典禮,隴菲夫婦受邀前往。時至今日,轉眼又近六年。

2018年,先生九四誕辰,隴菲賦詩誦之:

弦歌吟詠,女史木鐸,

遠籟遙應,薪火不絕。

平生哀樂,誰與言說?

詩教身教,美音美德。

先生回復:

你的頌詞寫得極好。謝謝。

先生期頤之年,指日可待。隴菲祈望屆時能親臨祝壽,再次聆聽先生華章新詞。