礦山地質環境治理與土地復墾工程設計研究

韓琳琳,張 華,范旭光,陳朋磊

(1.河南省資源環境調查一院,河南 鄭州 450000; 2.河南省煤炭科學研究院有限公司,河南 鄭州 450001)

為明確土地復墾義務人責任,規范土地復墾活動、落實土地復墾工作、加強土地復墾管理、提高土地利用效益,促進土地集約節約利用,本文設計了礦山地質環境治理與土地復墾工程,從而實現:①最大限度地減少礦山地質環境問題的發生,避免和減緩地質災害造成的損失,有效遏制礦山生產對地形地貌景觀的影響和破壞,保護礦區地質環境,實現礦產資源開發利用與地質環境保護協調發展,實現礦區經濟可持續發展;②采礦引發的崩塌、地裂縫、地面塌陷地質災害得到有效治理,確保礦山安全、正常生產,對礦區采礦形成的地質災害、地形地貌破壞、占用土地進行恢復和治理,實施植樹造林,恢復植被,恢復礦區生態環境,生態環境恢復率達到95%以上;③降低礦山開采活動對含水層破壞的影響[1-3]。

1 礦區范圍

礦區范圍如圖1所示。

圖1 礦區范圍示意Fig.1 Scope of the mining area

2 礦山地質環境治理與土地復墾工程設計

2.1 礦山地質環境保護與土地復墾預防

(1)礦山地質災害預防[4-6]。礦山開采結束后,擬塌陷面積144.24 hm2,本方案設計在塌陷區及地裂縫周邊50 m范圍內設置警示牌,共25塊。其中,登封市境內19塊,新密市境內6塊。采礦權人須委派監測和巡查人員,避免地面塌陷地裂縫造成人員受傷和財產損失。

(2)含水層破壞預防。采取帷幕注漿隔水、灌漿堵漏、防滲墻等工程措施,最大限度地阻止地下水進入礦坑,減少礦坑排水量,保護地下水資源。以上措施在礦山生產過程中有專項設計,本方案不再單獨布設工作量。

(3)地形地貌景觀破壞保護。①優化開采方案,以減少對地形地貌景觀破壞。②合理堆放固體廢棄物,選用合適的綜合利用技術,加大綜合利用量,減少對地形地貌的破壞。本方案不再布設具體工作量。

(4)水土環境污染預防。礦井廢水經深度處理達標后外排,對礦區水土環境污染影響較輕,本方案不再布設工作量。

(5)土地破壞預防。按照上述措施進行預防,本方案不單獨布設工作量。

2.2 礦山地質災害治理

某煤礦地質災害治理主要為工業場地拆除、井筒充填、地面塌陷、地裂縫治理、村莊清理及矸石場治理工程;地面塌陷治理主要為土地平整,工業場地的土地平整,矸石場邊坡覆土植被工程一并歸入土地復墾章節,本節僅設計工業場地治理、矸石場治理工程、塌陷區地裂縫治理及村莊清理工程[7-10]。

2.2.1 工業場地恢復治理工程設計

(1)建筑物拆除工程。采礦結束后,將不再繼續使用的建筑物拆除,采取機械拆除,其中現有主、副井工業場地建(構)筑物,東風井工業場地建(構)筑物及南風井工業場地建(構)筑物。生產用房屋或構筑物以混凝土和磚砌結構為主,拆除后少部分建筑磚塊可二次利用,剩余建筑物殘渣用來回填礦井內。

(2)建筑物廢渣清理回填工程。工業場地建筑拆除及場地地表砌體和道路剝離后,對產生的建筑廢渣采用自卸汽車進行清理,建筑廢渣全部用于井筒的封填,平均運距約1 km。

(3)井筒充填工程。井筒封填工程是在礦井停產之后,對工業場地內廢棄的主副井以及風井進行填充(圖2)。

圖2 井筒充填設計Fig.2 Wellbore filling design

2.2.2 矸石場恢復治理工程設計

(1)擋矸墻工程。南側矸石場平臺和坡面都還較完整,擬在其底部修建擋矸墻(1號擋矸墻)。參照04J008國家標準圖集,1號擋矸墻選用擋矸墻選用ZQD3,截面尺寸如圖3所示。

圖3 1號擋矸墻截面Fig.3 Section of No.1 gangue wall

(2)格構護坡工程。矸石場西側局部坡面近直立,根據現狀需要和礦方要求,采用方形現澆鋼筋混凝土格構。混凝土斷面尺寸如圖4所示。

圖4 現澆鋼筋混凝土格構斷面Fig.4 Section of cast-in-place reinforced concrete lattice

(3)截、排水槽工程。為防止大雨水對坡面沖刷,造成水土流失和地質災害危險,在擋矸墻底部及坡面上砌筑排水槽。經調查,治理區平均降雨強度86.9 mm/h,計算出區域洪峰流量不超過0.26 m3/s。

排水槽采用M10砂漿砌呈倒梯形,上沿凈寬600 mm,槽底寬400 mm,深300 mm,厚0.2 m,排水槽尺寸斷面如圖5所示。

圖5 截、排水槽斷面圖斷面Fig.5 Section and drainage channel section view

2.2.3 塌陷區恢復治理工程設計

(1)地裂縫治理工程。根據預測,某煤礦開采后水平變形較大,在地裂縫多發地段,可采取如下措施:先沿著地表裂縫剝離表土,剝離寬度為裂縫周圍0.5 m,剝離土層就近堆放在裂縫兩側,剝離厚度為0.5 m。用矸石充填裂縫,每填0.3~0.5 m夯實1次,直至略低于原地表。再將之前剝離的表土均勻覆蓋在已完成整治的地表上。

(2)建筑物清理工程。塌陷區內需進行清理的建筑物為廢棄村莊,廢棄村莊主要為磚瓦、磚混、樓板和鋼結構,建議礦山找當地專業建筑物拆除公司進行拆除。建筑物地基的拆除深度0.3 m。設施農用地主要為在耕地基礎上建造的家畜飼養圈和少量簡易房,直接拆除上部建筑物。拆除后對建筑垃圾進行統一清運。

2.3 礦區土地復墾設計

工程設計范圍為復墾責任范圍139.28 hm2劃分復墾單元。其中,登封市復墾責任范圍內包括:取土場2.00 hm2、工業場地22.13 hm2、矸石場5.51 hm2、塌陷區旱地47.89 hm2、塌陷區有林地0.86 hm2、塌陷區灌木林地0.14 hm2、塌陷區其他草地3.04 hm2、塌陷區村莊55.70 hm2、塌陷區采礦用地0.52 hm2;新密市復墾責任范圍內包括:工業場地0.75 hm2、塌陷區旱地0.07 hm2、塌陷區有林地0.66 hm2。

2.3.1 取土場(復墾單元1)復墾工程設計

取土場是作為其他地方的覆土之用及臨時存儲其他地方剝離表土的地方,取土期間及表土存放期間,對其進行鋪設防水油布,以保持水土和土壤養分,土地復墾完成后,復墾為旱地,面積2.00 hm2。

(1)土地翻耕。翻耕的目的在于提高新復墾土地土壤的松散性,利于地上植被的生長,翻耕時耙磨碾壓可以松土勻土,使新老土壤摻攪,有利于蓄水保墑,耕翻耙磨碾壓,還可以粉碎土塊,彌補工程性平整缺陷,提高平整質量。翻耕采用拖拉機(55 kW)配合三鏵犁,翻耕面積為2.00 hm2。

(2)土壤培肥。復墾成耕地后,耕地肥力欠佳,所以復墾后前期必須進行土壤改良,改良應從增施有機肥入手,通過增施農家肥,合理進行糧草輪作、間套種植苜蓿、紫云英等綠肥和秸稈還田、壓青、客土堆墊等種養結合辦法來培肥地力,提高土壤有機質含量,改善土壤結構和理化性狀,從而達到改土培肥、提高地力,使土地資源能夠可持續利用。

2.3.2 工業場地(復墾單元2、10)復墾工程設計

本復墾單元面積22.88 hm2,包括現有主、副井工業場地17.55 hm2,南風井工業場地4.58 hm2,東風井工業場地0.75 hm2,復墾方向為有林地,主要工程有土地平整、翻耕、施肥。該復墾單元在登封市內的面積為22.13 hm2,新密市內的面積為0.75 hm2。

(1)土地平整工程。現有工業場地位于預測塌陷區內,根據土地復墾標準,將工業場地復墾為有林地,需對土地進行平整。擬采用推土機、挖掘機等機械將區域內不平整的地塊挖高填低進行平整。按經驗公式計算出不同損毀程度塌陷地平整土地每公頃挖填土方量見表1。

表1 塌陷地平整土地每公頃挖填土方量Tab.1 Earthwork excavated and filled per hectare

施工工藝:在推土機推土前,對開挖區域內的樹樁、樹根、雜草、垃圾、廢渣等有礙物,利用機械結合人工徹底清除。然后把表層耕作土用推土機分2層推土剝離后,堆放在格田內,表土剝離后,場地內不平整區域進行挖高填低。平整時應采取就近原則,挖取高于設計田面標高的土方回填至附近低于設計田面標高田塊,在施工時應注意田面高程的控制。

(2)土壤培肥及土地翻耕。按45 m3/hm2增施有機肥培肥土壤,培肥后對土地進行翻耕。施肥期限為管護期3年,每年春、秋季節各施肥1次,每年共施肥2次,每次施肥22.5 m3/hm2,肥料采用商品有機肥。

另外,鉛離子還可能以類質同相的形式進入到鈣礬石和沸石相的晶體結構之中。膠凝材料水化反應過程中生成的C-S-H凝膠的吸附作用,Pb2+以類質同相進入AFt和含鐵鈣礬石類復鹽結構內部等的協同作用,使得Pb2+能夠很好地被固化。

2.3.3 矸石場(復墾單元3)復墾工程設計

(1)挖方及場地平整工程。矸石場結構疏松,局部為高陡邊坡,遇降雨易滑坡、流失,利用挖掘機、推土機依山勢對凹凸處進行修整,凹填凸削,坡面平整,按以利于后續覆土綠化。為便于施工和綠化,坡面按30°或35°進行整平,對凹處回填部分應注意壓(夯)實、整平。

(2)綠化工程。綠化工程主要采取基材噴播綠化技術,包括1次噴播覆土、鋪掛網、2次噴播覆土和植樹綠化4道工序。1次噴播覆土:液壓噴播由專門的液壓噴播機械將配備好的植被種子和營養液噴附到基材上,最后在修整好的斜坡表面噴射形成厚度≥10 cm的基材。鋪掛網:在1次噴播覆土的斜坡表面鋪滿鍍鋅鐵絲網,鐵絲直徑不小于2 mm,網孔50 mm×50 mm,網片間的搭接不小于0.1 m,并保證平整、到位、不留漏網;沿坡面按2 m×2 m的間距呈梅花形打入錨釘,錨釘材質為φ16~φ18 mm螺紋鋼,長度100 cm,錨釘外露端與鐵絲網緊密連接固定。2次噴播覆土:把基材原料攪拌后由噴播機械噴射到鍍鋅鐵絲網上,在鍍鋅鐵絲網上形成厚度≥10 cm的表層基材,將鍍鋅鐵絲網夾于兩次噴射的基材原料中間,噴射的基材原料總厚度≥20 cm,在面層噴射層完成后,覆蓋無紡布進行保墑,營造種子快速發芽生長環境。植樹綠化:在矸石場平臺邊緣植樹,結合礦區地貌、土壤類型及氣候,選擇栽種常綠灌木類的沙地柏。種植灌木間距為3 m。

2.3.4 塌陷區耕地(復墾單元4、11)復墾工程設計

(1)表土剝覆工程設計。塌陷區耕地在平整土地之前應均勻剝離表面耕層熟土,主要工作內容有推松表層土,運送、卸除等,采用推土機進行施工,剝離厚度0.5 m,剝離的表土就近堆放。待土地平整后,將剝離的耕植土均勻覆蓋在平整后的土地上。

(2)土地平整工程設計。由于塌陷區復墾方向為耕地的復墾單元坡度均滿足田塊平整技術復墾標準,土地進行平整后即可耕種,無需修筑梯田,平整土地主要是消除開采塌陷產生的附加坡度。

(3)土壤培肥及翻耕。復墾成耕地后,耕地肥力欠佳,所以復墾后前期必須進行土壤改良,改良應從增施有機肥入手,通過增施農家肥,合理進行糧草輪作、間套種植苜蓿、紫云英等綠肥和秸稈還田、壓青、客土堆墊等種養結合辦法來培肥地力,提高土壤有機質含量,改善土壤結構和理化性狀,從而達到改土培肥、提高地力,使土地資源能夠可持續利用。根據當地經驗,有機肥的使用量3 000 kg/hm2左右,在有機肥施用的基礎上,配合施用化肥,結合當地化肥施用的經驗,可按每公頃用氮磷鉀復合肥750 kg的標準施肥。土壤培肥面積為47.96 hm2,其中登封市47.89 hm2,新密市0.07 hm2。培肥后對土地進行翻耕,翻耕面積為47.96 hm2,其中登封市47.89 hm2,新密市0.07 hm2。

(4)耕地配套設施。結合當地使用要求和自然條件,田間路設計寬度路面4 m,路基寬5 m,路應高出地面300 mm以上,采用水泥混凝土路面,面層厚度按100 mm,基層材料采用水泥穩定碎石,厚度150 mm,路基采用煤矸石壓實,厚度按150 mm計。田間路斷面設計如圖6所示。

圖6 田間路路面結構設計Fig.6 Pavement structure design of field road

生產路寬度設計為2.0m,采用天然路基,素土壓實,厚度20 cm,高出田面0.2 m,其縱坡與農田縱坡基本一致,斷面設計如圖7所示。

圖7 生產路路面結構設計Fig.7 Pavement structure design of production road

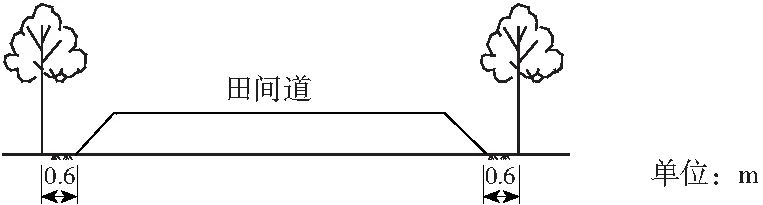

結合當地情況,本方案規劃在田間路兩側栽植行道樹,呈兩側單行種植,株距3 m。苗木選擇3年生一級苗,穴狀整地,規格0.5 m×0.5 m×0.6 m。斷面設計如圖8所示。

圖8 道路造林斷面Fig.8 Road afforestation section

據現場調查,項目區內耕地大多為旱地,水利設施較少。為防止水土流失,設計在田間道路一側修筑排水溝,上口寬1.6 m,下口寬0.8 m,深度0.8 m。斷面設計如圖9所示。

圖9 排水溝斷面Fig.9 Drain section

2.4 含水層破壞修復

全部垮落法控制頂板采礦法對含水層破壞不可避免,結合礦井實際,未來主要采取預防工程措施,不采取治理工程對含水層破壞進行修復。

(1)留設防水煤柱。嚴格按照“開采規范”和相關規范留設礦井防水煤柱和斷層防隔水煤柱,依法開采,嚴禁越界開采。

(2)保護性開采。為最大限度的保護地下水資源,某煤礦應積極提倡采用“條帶開采”、“充填開采”等開采技術,合理設計開采參數,精心組織生產,降低導水裂隙帶高度,以減緩對含水層的影響程度。

(3)含水層監測。布設含水層監測點,加強區內地表水、孔隙潛水承壓含水層組、孔隙裂隙承壓含水層組、巖溶裂隙承壓水含水層組的動態跟蹤監測。通過定期對各含水層水位、水量、水質進行監測,及時了解和掌握各含水層受采礦活動影響情況,發現問題及時采取應對措施進行處理。

(4)及時封堵各種不用的鉆孔。對于封閉不良或未封孔等各種不用鉆孔,根據不同情況,在與采掘工作面相遇前,分別采取重新啟封孔,留設防水煤柱等措施進行處理。

2.5 水土環境污染修復

(1)加強礦井產生的固體廢棄物和污水(廢水)管理。

(2)水環境監測。布設監測點,加強對礦井污水(廢水)排放口、地表水、孔隙潛水承壓含水層組、孔隙裂隙承壓含水層組、巖溶裂隙承壓水含水層組、矸石場、煤矸石回填區域水環境的動態跟蹤監測。通過定期進行水質檢測,及時了解和掌握其中有害成分的含量,發現超標時應及時采取應對措施進行處理。

(3)土壤環境監測。布設監測點,加強對矸石周轉場、煤矸石回填區域土壤環境的動態跟蹤監測。通過定期檢測,及時了解和掌握其中有害成分的含量,發現超標時應及時采取應對措施進行處理。

2.6 礦山地質環境監測

(1)地面塌陷和地裂縫監測設計。監測內容。按照“以人為本”和準確控制地面塌陷和地裂縫影響范圍和影響強度的原則為出發點,某煤礦礦山地質環境監測從2個方面入手:①建立完善的地表變形監測體系;②對地面塌陷地裂縫影響對象開展重點監測,影響對象包括塌陷區、重要居民點、主要道路、主要耕地及其他工程設施。

(2)礦區地形地貌監測設計。礦區地形地貌景觀的監測主要利用更新的衛星遙感影像圖,結合影響對象監測點進行監測,不再單獨布設。

(3)水土環境污染監測設計。①水環境污染監測。根據某煤礦礦井產生的固體廢棄物和污水(廢水)綜合利用及處理方式,結合區內地表水系分布情況布設監測點。監測內容:水質、水位及水量監測。②土壤環境污染監測。主要布設于主工業場地的煤場和矸石場,主要為采樣監測。

2.7 礦區土地復墾監測與管護

(1)監測工程措施和內容。①土壤質量監測。土地質量監測的目的是為觀察復墾后土地經過長期使用后的動態變化。是否有退化病、蟲害及缺少營養成分等現象,是否具備植物正常生長的基本條件。復墾為農、林、牧業用地的土地自然特征,監測內容為復墾區地形坡度、有效土層厚度、土壤有效水分、土壤密度、酸堿度(pH值)、有機質含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蝕模數等;其監測方法以《土地復墾質量控制標準》(TD/T 1036—2013)為準,監測頻率為每年1次。②復墾植被監測。復墾為有林地的植被監測內容為植物生長勢、高度、種植密度、成活率、郁閉度、生長量等;復墾為草地的植被監測內容為植物生長勢、高度、覆蓋度、產草量等。監測方法為樣方隨機調查法,復墾工程竣工后每年監測1次。③復墾配套設施監測。土地復墾的輔助設施,包括水利工程設施和交通設施2個方面。水利工程設施主要為排水溝,交通設施包括各級田間道和生產路。配套設施監測以土地復墾方案設計標準為準,監測主要內容是各項新建配套設施是否齊全、能否保證有效利用,以及已損毀的輔助設施是否修復,能否滿足當地居民的生產生活需求等。配套設施監測為每年1次。

(2)管護措施及內容。①耕地管護。耕地管護主要是對土壤進行改良管護,根據復墾效果監測對土壤的測試結果采取不同的治理措施,以使土壤能夠更好地適應農作物的生長,以提高生產水平,使復墾后的旱地能達到同周邊耕地相當的生產力。②林地管護。主要包括水分管理、林木修枝、林木密度控制、林木病蟲害防治、土壤酸堿化防治等。③草地管護。主要包括防治土表板結現象、補苗、灌溉與施肥、病蟲害與雜草管理等。④農用設施管護。對復墾區內建筑設施,主要包括灌溉、排水設施和道路等,應按時有計劃地對其進行維護和保養,保證設施無損壞,保障復墾項目區正常生產工作。道路是田間機械的主要通行保證,項目區主干道路為水泥路面,日常生產過程中應對其進行嚴加管護,大型機械通過之時也應盡量靠近道路中央通過。路面出現破碎或斷裂之處應及時進行修補、加固,防止雨水滲入浸泡路基,而影響到道路承載力。

3 效益分析

礦山地質環境保護與治理工程實施后,可避免因礦山地質災害對礦區人民生命財產安全造成的危害;有利于礦區職工與當地村民的穩定。該項目的實施,將起到很好的示范作用,有力地推動當地礦山地質環境保護與恢復治理工作的順利開展,因而是一件利國利民的好事,社會效益顯著。礦區土地復墾的社會效益是指土地復墾實施后,對社會環境系統的影響及其產生的宏觀社會效應。主要表現在以下幾個方面:礦區的土地復墾增加了有林地,緩解了礦山用地和林業用地的緊張狀況,密切了用地群眾、當地政府和礦山開采單位三者的關系;基本消除了由于礦山開采帶來的環境、地質方面的影響,使周圍的群眾能夠正常地生產、生活。

4 結論

礦山開采過程中,應采取切實有效的措施,最大限度地減少礦產資源開發對礦山地質環境的影響和破壞,真正做到“在開發中保護、在保護中開發”,促進采礦活動健康發展。礦山地質環境治理與土地復墾以恢復耕地或原土地使用屬性為主,應加強礦山地質環境保護與土地復墾的管理及監督工作。