二維地震在新疆白干湖一帶煤炭資源調查中的應用

王永懷,王平偉,鄧國成,白曉飛,吳 俠,劉世響

(1.河南省地球物理空間信息研究院,河南 鄭州 450009; 2.河南省地質物探工程技術研究中心,河南 鄭州 450009)

研究區位于新疆若羌縣白干湖一帶(即新疆若羌縣東南部),方位170°,與若羌縣直線距離為120 km,由若羌縣經315國道到達伊吞布拉克鎮,再從伊吞布拉克鎮經簡易砂子公路可到達研究區,交通較為便利。研究區自然環境惡劣,是新疆維吾爾自治區嚴重缺煤地區,煤炭供需矛盾突出。在分析研究周邊盆地成煤規律及鄰近礦區地質資料的基礎上[1],開展二維地震勘探是找煤勘查極為有效的方法,特別是在覆蓋較為嚴重區域,對了解覆蓋層厚度、構造形態等具有重要意義。

1 區域地質

研究區大地構造位置在東昆侖與阿爾金造山帶交匯處,區內地質體較復雜,研究區內出露老地層以古元古界金水口群小廟巖組絹云石英片巖、硅質大理巖、板巖和千枚巖為主,中生代以來出露有第三紀的砂礫巖,第四系覆蓋范圍較廣。區域上巖漿巖出露面積較大,在研究區的北側出露較多,侵入期次為加里東期;區域上有色金屬礦產較為豐富[2],以鎢錫礦床為主,此次選擇的研究區地表被第四系覆蓋,如圖1所示。

圖1 白干湖一帶區域地質略圖Fig.1 Outline of regional geology in Baigan Lake Area

2 研究區地質特征

2.1 地層

研究區內的地層從下到上依次劃分為志留系、侏羅系、新近系、第四系,現由老至新介紹如下。

(1)古生界。志留系白干湖組(Sb):分布于研究區中部,按巖石組合特征分為上、下2部分,白干湖組與上覆侏羅系大煤溝組、新近系中新統紅石梁組呈角度不整合接觸關系[3]。

(2)中生界。侏羅系中下統大煤溝組(J1-2d):在研究區的西南角有少部分出露,巖性主要為灰白色、灰色、淺灰綠色、黃褐色細砂巖、中砂巖、含礫粗砂巖及炭質泥巖、煤層等。該地層共含煤4層,地層下部缺失,厚度不清。

(3)新生界。①新近系上新統紅石梁組(N21h):在研究區內大面積分布,巖性主要以灰色—磚紅色薄—厚層粗—細粒鈣質長石砂巖、粉砂巖、粉砂質泥巖、泥巖為主。②第四系全新統(Qhapl):廣泛分布于研究區河谷、平原、山間洼地中,多為洪積扇、洪積錐,由礫石、砂礫、亞砂土、黏土組成。

2.2 構造

研究區整體為一向斜構造,該向斜位于研究區中南部,軸向NEE,軸長約12 km,兩翼基本對稱,向斜北翼較陡,傾角約為25°,南翼較緩,傾角約為20°。研究區解釋了落差大于100 m的斷層3條,3條斷層均為逆斷層。

2.3 煤層

根據收集的鄰區地質資料可知,該區含煤地層為侏羅系中下統大煤溝組(J1-2d),共含煤層4層,其中大部分可采或局部可采煤層有3層,可采煤層總厚度4.19~26.31 m,平均總厚度10.8 m[4]。

2.4 巖漿巖

研究區內未發現有巖漿巖活動。

3 地震地質條件分析

3.1 表、淺層地震地質條件

研究區位于阿爾金山脈南部,為山區地形,地形趨勢為北高南低,海拔高度+3 900~+4 600 m,相對高差700 m,地形起伏大,屬于中高山區,地形坡度在10°~30°,局部山體坡度65°~70°,地形切割強烈、溝谷發育,溝幫陡立,研究區大面積為第四系覆蓋。

3.2 中、深層地震地質條件

該區含煤地層為侏羅系中下統大煤溝組(J1-2d),在研究區的西南角有少部分出露,巖性主要為灰白色、灰色、淺灰綠色、黃褐色細砂巖、中砂巖、含礫粗砂巖及炭質泥巖、煤層等。煤層與圍巖之間波阻抗適中,存在收集良好地震反射波的必要條件,推斷該區中、深層地震地質條件一般。總體來說,詳查區地震地質條件復雜。

4 二維地震試驗

4.1 試驗目的和意義

通過對地形、地表情況的分析及以往地震勘查經驗的總結,該區進行二維地震勘查的難點在于:測區內海拔較高,多雨雪。此次施工采用可控震源進行激發,地表覆蓋層對能量有一定的吸收作用,給地震勘查的野外施工及后期的資料處理帶來了一定困難。針對上述難點及此次二維地震勘查要完成的地質任務,確定此次二維地震勘查野外資料采集過程中必須采用相應的技術措施保證較高的信噪比,確保單炮質量。通過試驗可了解研究區的地震地質情況,選擇適合研究區的施工參數,只有施工參數選擇合適,才能取得良好的原始資料[5]。

4.2 試驗原則

此次試驗工作以單一因素變化為原則,根據研究區淺表、深層地震地質條件制定嚴密的試驗方案,有針對性地進行激發因素和接收因素試驗,提高原始記錄的質量。

4.3 研究區內試驗情況

根據研究區內地表條件和淺、深層地震地質條件,設計試驗點2個,物理點40個、試驗段1個,試驗點均勻分布全區,并涵蓋了勘查區不同淺表層地震地質條件的區域,見表1。

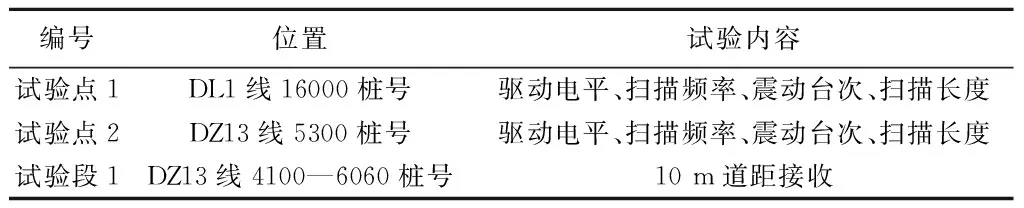

表1 試驗點、段完成情況統計Tab.1 Statistics of completion of test points and sections

4.3.1 試驗內容

研究區內地表基本為第四系所覆蓋,結合研究區地震地質條件的特殊性,筆者在區內布設2個試驗點,以保證全區參數選擇的合理性,點試驗內容包括掃描長度試驗、震動次數試驗、掃描頻率試驗及驅動電平試驗[6]。

4.3.2 試驗點1

試驗點1位于DL1線16000樁號。

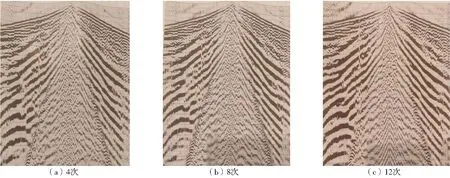

(1)震動次數試驗。以掃描長度15 s、掃描頻率6~85 Hz、驅動電平70%為基準,進行了震動次數分別為4次、6次、8次、10次、12次的對比試驗。通過對比發現,震動4次時,單炮記錄能量強,頻率高,信噪比高,故選擇震動4次作為試驗點1的震動次數。其不同震動次數彈炮記錄對比如圖2所示。

圖2 試驗點1不同震動次數單炮記錄對比Fig.2 Comparison of single shot records of different vibration times at test point 1

(2)掃描長度試驗。以驅動電平70%、掃描頻率6~85 Hz、震動臺次2/4(2臺震源,震動4次)為基準,進行了掃描長度分別為8、10、12、14、15、16 s的對比試驗[7]。通過對比發現,掃描長度15 s單炮記錄整體呈現出能量較強、頻率較高、信噪比也較高的特點,最終確定此試驗點的掃描長度為15 s。不同掃描長度單炮記錄對比如圖3所示。

圖3 試驗點1不同掃描長度單炮記錄對比Fig.3 Comparison of single shot records with different scanning lengths at test point 1

(3)掃描頻率試驗。以掃描長度15 s、驅動電平70%、震動臺次2/4(2臺震源,震動4次)為基準,參考預查試驗參數,進行了掃描頻率分別為4~80、4~90、8~80、8~90、6~85 Hz的對比試驗。通過對比發現,掃描頻率6~85 Hz的單炮記錄面貌,整體呈現出能量強、頻率高、信噪比高的特點,因而確定掃描頻率為6~85 Hz。不同掃描頻率單炮記錄對比如圖4所示。

圖4 試驗點1不同掃描頻率單炮記錄對比Fig.4 Comparison of single shot records with different scanning frequencies at test point 1

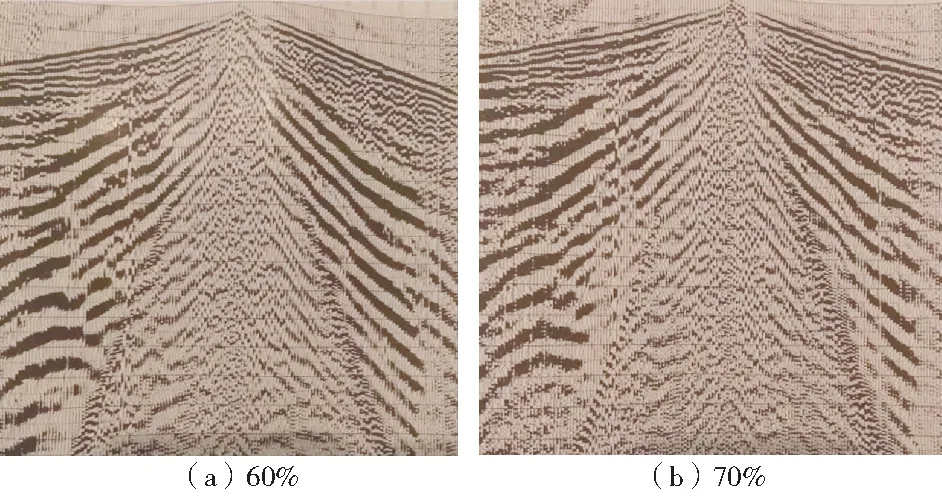

(4)驅動電平試驗。以掃描長度15 s、掃描頻率6~85 Hz、震動臺次2/4(2臺震源,震動4次)為基準,參考預查試驗參數,進行了驅動電平60%、70%的對比試驗。通過對比發現,驅動電平70%時單炮記錄面貌整體呈現能量強、頻率高、信噪比高的特點[8],故選擇驅動電平70%作為試驗點1的驅動電平參數。該點不同驅動電平彈炮記錄對比如圖5所示。

圖5 試驗點1不同驅動電平單炮記錄對比Fig.5 Comparison of single shot records with different driving levels in test point 1

4.3.3 試驗點2

試驗點2位于DZ13線5300樁號。

(1)掃描長度試驗。以驅動電平70%、掃描頻率6~85 Hz、震動臺次2/4(2臺震源,震動4次)為基準,進行了掃描長度分別為8、10、12、14、15、16s的對比試驗(圖6)。通過對比發現,各單炮記錄面貌差異不大,整體呈現出能量強、頻率高、信噪比高的特點,參考試驗點1參數選取掃描長度15 s為試驗點2的掃描長度[9]。

圖6 試驗點2不同掃描長度單炮記錄對比Fig.6 Comparison of single shot records with different scanning lengths at test point 2

(2)掃描頻率試驗。以掃描長度15 s、驅動電平70%、震動臺次2/4(2臺震源,震動4次)為基準,進行了掃描頻率分別為4~80、4~90、8~80、8~90、6~85 Hz的對比試驗。通過對比發現,不同掃描頻率的單炮記錄面貌差異不大,整體呈現出能量強、頻率高、信噪比高的特點,參考試驗點1參數選取6~85 Hz作為試驗點2的掃描頻率[10]。

圖7 試驗點2不同掃描頻率單炮記錄對比Fig.7 Comparison of single shot records with different scanning frequencies at test point 2

(3)震動次數試驗。以掃描長度15 s、驅動電平70%、掃描頻率6~85 Hz為基準,進行了震動次數分別為4次、6次、8次、10次、12次的對比試驗。通過對比發現,震動4次以上時單炮記錄面貌差異不大,整體呈現出能量強、頻率高、信噪比高的特點,參考試驗點1參數選取震動4次作為試驗點2的震動次數。

(4)驅動電平試驗。以掃描長度15 s、掃描頻率6~85 Hz、震動次數4次為基準,進行驅動電平60%、70%的對比試驗。通過對比發現,單炮記錄面貌差異不大,整體呈現出能量強、頻率高、信噪比高的特點,參考試驗點1參數,選取驅動電瓶70%作為試驗點2的震動次數。

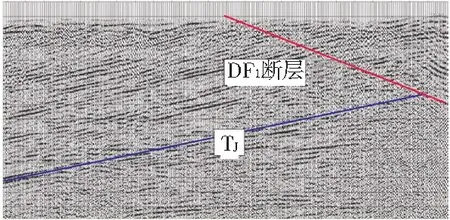

4.3.4 段試驗

根據試驗點確定的激發參數,在DZ13線4100—6060樁號之間進行了段試驗。從試驗段初疊時間剖面上來看,煤層反射波清晰、能量強、效果好,由北向南逐漸變深,為一單斜形態,說明試驗選擇的參數達到了試驗的目的,利用此參數進行施工基本是可行的,可以完成設計要求的地質任務。試驗段初疊時間剖面如圖8所示。

圖8 試驗段初疊時間剖面Fig.8 Initial stacking time profile of test section

4.4 試驗結論

(1)激發因素。掃描長度20 s;掃描頻率20~120 Hz;震動臺次2/10(2臺震源震動10次);驅動電平70%。

(2)接收因素。儀器為428XL遙測數字地震儀;檢波器40 Hz,點狀組合,挖坑埋置;采樣間隔0.5 ms;記錄長度3 s;觀測系統道距10 m,炮距20 m,120道縱波反射波中點激發。

5 資料的解譯

5.1 資料解釋方法及流程

此次地震資料解釋利用計算機和手工聯合解釋方法,首先將預查剖面錄入解釋系統,再利用計算機進行了層位閉合、層位追蹤,斷點解釋和組合,并生成等時圖,然后人工手動進行偏移。

5.2 時間剖面對比解釋

5.2.1 主要反射波的對比追蹤及交點閉合

交點閉合的根據是同一地點、不同方向的波剖面,對于同一反射層在水平疊加剖面上反射時間應是相等的。其作用是為了對同一反射層在全區進行縱橫閉合,保證不同方向測線對同一反射層進行連續對比追蹤,是資料解釋正確與精度的根本保證。用水平疊加剖面對不同反射波在主測線與聯絡測線上直接進行閉合,要求閉合差小于1/4視周期,調查區煤層反射波視周期為25 ms,1/4視周期為6 ms,水平疊加剖面在資料處理過程中進行了嚴格的對比閉合,對超限點找出原因進行重新處理、及時修正,使全區的交點閉合差無一超限。

5.2.2 斷點解釋與組合

(1)斷點解釋。在水平疊加時間剖面上,依據反射波同相軸的錯斷、分叉、合并、扭曲、強相位轉換等特征來進行斷點解釋。

(2)斷點評級標準。①A級斷點:斷點兩側反射波信噪比高,連續性好,同相軸錯斷、分叉、合并、扭曲等清晰可靠;斷點在兩相鄰剖面上,表現相似的特征,有規律性變化。②B級斷點:斷點兩側反射波追蹤較可靠,斷點較清晰;斷點一側反射波追蹤可靠,斷點較清晰。③C級斷點:斷點兩側反射波信噪比低,連續性差,對比不甚可靠,斷點不清,但在平面上展布有一定的規律。

根據上述評級標準,調查區共解釋斷點5個,其中A級斷點4個,C級斷點1個,將時間剖面上解釋的斷點組合到平面上,依據如下原則:①在平面上,依據相鄰測線的同一斷點有相似性,產狀基本相同或有規律變化,并結合區域構造特征來進行斷點組合;②同一斷層各處的斷距是相近的或沿走向方向有規律地變化;③平面上組合不合理的斷點,再回到剖面上,分析剖面的多解性,重新解釋,平剖結合,反復對比,使斷層得到最佳解釋與組合。

(3)斷層評級標準。①可靠斷層:斷層由2條或2條以上相鄰地震測線控制,A級斷點不低于50%,A+B級斷點不低于75%,斷面產狀、性質明確,落差變化符合地質規律;②較可靠斷層:斷層由2條或2條以上相鄰地震測線控制,A+B級斷點不低于60%,斷面產狀、性質較明確;③控制較差斷層:達不到上述要求者。根據上述標準,此次共解釋斷層3條,DF1斷層為可靠斷層,DF2斷層及DF3斷層為控制較差斷層。

6 解譯結果

6.1 主要煤層底板形態

根據此次地震勘查表明,在斷層DF2以東主要煤層底板形態總體呈現為由NE向SW揚起的向斜形態,兩翼基本對稱,向斜北翼較陡,傾角約25°,南翼較緩,傾角約20°。主要煤層底板標高在+2 500~+3 800 m,主要煤層埋藏最淺處位于研究區的西南邊界,煤層埋深1 800 m,底板標高為+2 500 m,最深處位于研究區的北部DZ13線大樁號附近,煤層埋深為600 m,底板標高為+3 800 m。

6.2 褶曲

研究區內主要褶曲為一向斜構造,該向斜位于研究區中南部,軸向NEE,軸長約12 km,兩翼基本對稱,向斜北翼較陡,傾角約為25°,南翼較緩,傾角約為20°,向斜由NE向SW揚起。

6.3 斷層

研究區共解釋斷點5個,其中A級斷點4個,C級斷點1個,根據這些斷點,組合斷層3條。

(1)DF1斷層。位于研究區的中部,為逆斷層,走向NEE,傾向NNW,區內延展長度為20 km,此次地震勘查有2條地震測線(DZ13、DZ21線)對其控制,斷點評級為2A,為可靠斷層(圖9)。

圖9 DF1斷層在DZ13線時間剖面上的顯示Fig.9 Display of DF1 fault on DZ13 time section

(2)DF2斷層。位于研究區的東南部,為逆斷層,走向NS,傾向E,傾角45°,落差200~500 m,區內延展長度為6 km,此次地震勘查只有1條地震測線(DL1線)對其控制,斷點評級為A,為控制較差斷層(圖10)。

圖10 DF2斷層在DL1線時間剖面上的顯示Fig.10 Display of DF2 fault on DL1 time profile

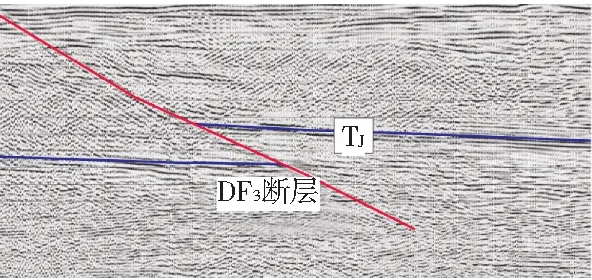

(3)DF3斷層。位于研究區的南部,為逆斷層,走向NEE,傾向NNW,傾角45°,落差200~400 m,區內延展長度為12 km,此次地震勘查有2條地震測線(DZ13、DZ21線)對其控制,斷點評級為A+C,為控制較差斷層(圖11)。

圖11 DF3斷層在DZ13線時間剖面上的顯示Fig.11 Display of DF3 fault on DZ13 time section

7 結論

本文選取白干湖一帶覆蓋區為研究區,從區域地質特征、研究區地質特征入手,在詳細了解研究區地質背景的基礎上,運用二維地震勘探方法,在該區進行了掃描長度試驗、震動次數試驗、掃描頻率試驗及驅動電平試驗,得出了區內的最優激發因素和接收因素,通過對主要資料的解譯,得出了煤層的頂、底板標高,并且詳細解譯了影響煤層變化的主要構造特征。