STEM課堂中學生情感能量的質性分析

江豐光 杜娟 唐家慧 劉彥秋 賈一丹 [澳]詹姆斯·P.戴維斯

摘要:STEM教學已經成為跨學科教育的主流,然而目前我國針對學生STEM課堂情緒的研究主要以問卷調查等定量研究為主,質性研究較少。問卷調查作為一種課后的檢測手段,降低了對學生直觀情緒變化探究的真實性。而且情緒雖然通過個人表達,但它作用于日常社會交互并被社會交互所影響。描述微觀社會環境中社會互動結果的情感能量(Emotional Energy),可以反映個體或集體在進行成功的社會交互后的情感體驗,有助于人們從社會學視角分析情緒與認知間的相互作用。基于情感能量模型,采用民族志觀察法,對某樂高課堂中的學生情緒狀態進行分析后發現:(1)在STEM課程中情感能量有戲劇性和非戲劇性的波動,這種情緒能量體驗會隨著課程的深入而發生變化;(2)學生的情感能量與其課堂表現緊密相關;(3)高強度的小組情感能量更有助于科學知識的理解;(4)將情感注入STEM學習會增強學生的學習興趣。因此,教師在STEM教學中要注意學生課堂情緒的調節,采取一定的教學支持或干預措施激勵學生探究和小組合作,提升STEM教學質量。

關鍵詞:情感能量;STEM教育;定性研究;樂高課程;課堂觀察

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2021)02-0096-08? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.02.010

作者簡介:江豐光,博士,特聘教授,博士生導師,上海師范大學教育學院教育技術系主任(上海200234);杜娟、唐家慧、劉彥秋、賈一丹,碩士研究生,上海師范大學教育學院教育技術系(上海 200234);詹姆斯·P.戴維斯(James P. Davis),高級講師,澳大利亞昆士蘭科技大學教師教育與領導學院教育系(澳大利亞昆士蘭州 4059)。

一、引言

情感與認知是兩種密切相連的概念和行為(趙玉鵬等,2009)。情感表達著我們的某種感受、某種思維傾向,為認知提供線索,并發起組織和驅動認知的行為方式;反過來,認知也賦予情感某種特殊和具體的含義,并幫助人們對情感—認知結構的界定(王靜,2011)。情緒和情感都是人對客觀事物態度的體驗,情緒相較于情感,具有較大的情境性和外在表現性(李嗣威,2014)。近年來,相關研究表明,教師和學生的課堂情緒感受與課堂教學效果密切相關(程秀蘭,1994;喬云等,2011;徐海娣,2013;姚玉峰,2016)。因此,教師如何正確把握學生在課堂中的情緒,并據之及時調整自己的授課方式,最終提高課堂教學效果,已成為當前課堂教學研究的重要議題。

STEM作為一種以學生直接體驗為主的、基于真實問題情境的課程,多以項目式學習活動為主,與學生的創新能力、動手能力等息息相關(秦瑾若,2017)。羅希哲等(2015)的研究發現,STEM學習活動是一個充滿挑戰且兼具學習性的情緒創造歷程;個人與群體間的情緒變化較強烈。然而目前我國針對學生STEM課堂情緒的研究主要以問卷調查等定量研究為主,質性研究較少。問卷調查作為一種課后的檢測手段,降低了對學生直觀情緒變化探究的真實性。而且情緒雖然通過個人表達,但它作用于日常社會交互并被社會交互行為所影響。因此研究者引入“情感能量”(Emotional Energy)這一概念。情感能量被描述為在微觀社會環境中社會互動的結果(Davis et al.,2018);是個體或集體在進行成功的社會交互后的情感體驗(Davis et al.,2019)。本研究擬通過情緒能量這一概念來研究STEM課堂中的情緒狀態,以及情緒與認知間的相互作用。

二、文獻綜述

1.情緒對學習與教學的影響

我國教育研究中對課堂情緒的研究主要集中在英語、語文與數學等學科中,同時也涉及體育、音樂和心理課堂上的情緒管理與調控等。例如,有學者就翻轉課堂英語教學改革時學習者的焦慮情況進行分析,發現若學習者的英語水平高,其焦慮程度會相對較低(高照等,2016);學習者的焦慮情緒與其英語聽力的成績呈顯著負相關(劉世文,2001;陳艷君等,2009)。還有學者針對來華留學生漢語學習情緒調節策略進行研究,發現若教師關注到學生的情緒變化并采取相應的情緒調節策略,不僅可降低學生的焦慮感、增強他們的自信心,還能不斷激發他們的學習熱情(岳霞,2010)。還有學者發現在數學課堂中,如果教師在教學過程中能夠調動學生的情緒,教學效率也會提高(鄭雪娜,2016),并且積極的學業情緒能夠正向預測學生的數學成績,且智力水平越高,學業情緒越積極(朱殿慶等,2017)。此外,教師有效的課堂反饋機制是對學生表現的一種評價方式,也能夠影響學生的情緒變化,提高學習動機,降低焦慮。有學者收集61名同學的反思日記來記錄學生接受教師反饋后的不同反應,分析發現有效的教師課堂反饋對學生學習及情感確實起著積極的作用(王小慧,2010)。可見,教師觀察了解學生的情緒波動,及時調整教學策略和自身情緒反應,有助于課堂教學順利進行和高效率的知識分享與交流。

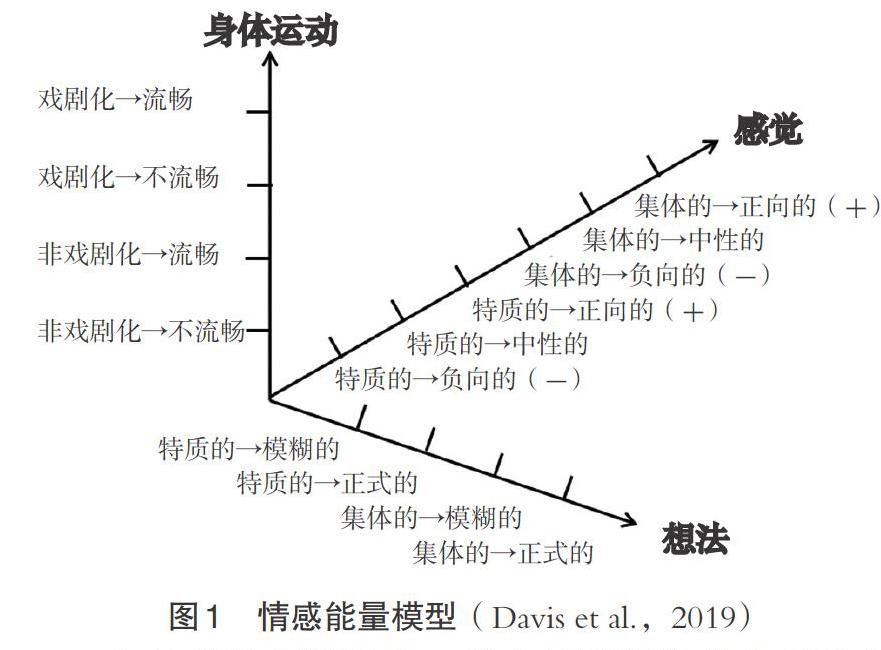

2.情感能量變化的測量

戴維斯(Davis)和貝洛奇(Bellocchi)將情感能量解釋為個體之間順利展開社交互動而產生的持久體驗(Davis et al.,2019),他們提出的情感能量模型可以為測量學生課堂情感能量變化提供依據。如圖1所示,情感能量模型由身體運動(Bodily Movements)、感覺(Feelings)和想法(Ideas)三個維度組成(Davis et al.,2019)。每個維度都分為集體的(Collective)情感和特質的(Idiosyncratic)情感兩部分,集體的情感是指個人與群體間互動的情感反饋,特質的情感是指個人自身的情感反饋。其中,感覺指的是情感的內部感受,分為中立、正向(+)或負向(-)。因個人的感受難以被直接觀察,因此可通過社交互動來間接感受。在人際交互的過程中,流暢連續的互動和手勢(身體和語言)表明群體間的情感表現強烈,此時可將群體的感受作為個人的感受。而當個人與群體的聯系不緊密或個人與群體交流不暢時,個人的感受為特質感受。想法指的是科學界的知識概念(Davis et al.,2019)。想法是模糊的或正式的,在探究科學概念的過程中,學習者個人可能會產生迷思概念,此時的想法是特質的,模糊的;而當學習者個人提出科學概念但被他人拒絕時,此時的想法是特質的,正式的。當學習者群體討論科學概念的界定時,此時的想法是集體的,正式的;而當學習者群體探討科學概念進入誤區時,此時的想法是集體的,模糊的。身體運動指的是身體的所有運動和聲音,包括面部動作、姿勢等。身體運動分為戲劇化的和非戲劇化的,戲劇化的身體動作較為夸張,通常伴隨聲音的高低。非戲劇化的身體動作較為緩慢,通常伴隨沉默、沒有目光的交流和接觸。在課堂的教學過程中,小組或群體的活動是集體的,而個人的活動是特質的(Davis et al.,2019)。

在日常教育情境中,學生的情緒體驗會受到多種因素的影響,如教師設計的教學活動、教師與學生的互動、學生之間的互動等。這些因素作用于學生個人,學生通過手勢動作、表情、語氣語調,反映其情感能量的強度。柯林斯(Collins)將情緒體驗的強度分為高或低度兩種,他認為情感能量的強度與社會互動的流暢性和集體的凝聚力有關。在高強度的情感能量下,學生具有高度的專注力,會認真地聽教師講話,往往伴隨一些肢體語言(如點頭等),個人與教師、學生有眼神或動作的交互;而在低強度的情感能量下,學生會沉浸在自己的沮喪情緒中,不配合老師的活動(如一直低著頭等),同時也隔斷了與他人的溝通(Collins,2014)。

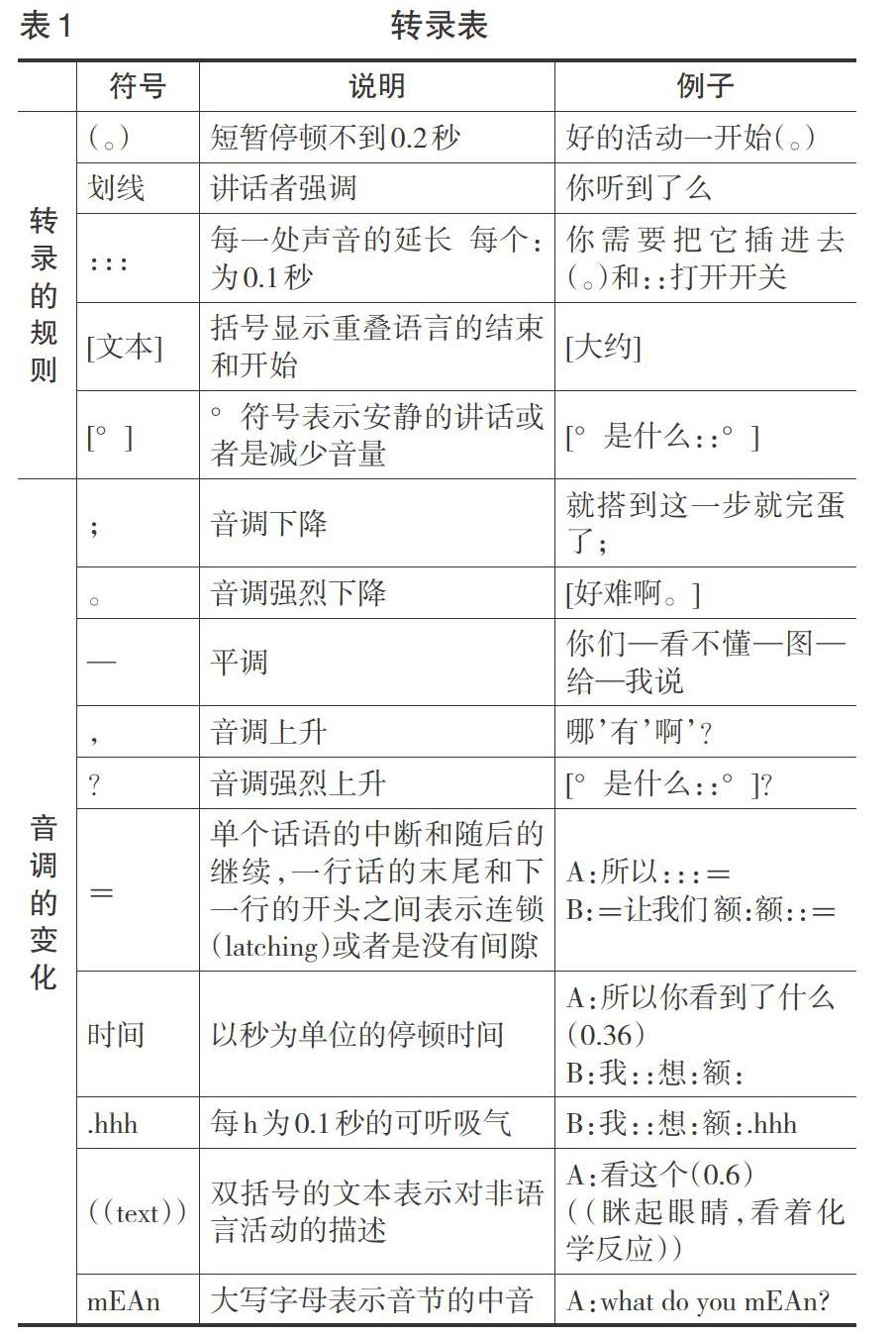

三、研究方法

本研究以參加上海某樂高中心初級培訓課程的學生和教師為研究對象,采用民族志觀察法對涉及情感能量的STEM課堂進行細致的描述。其中民族志是人類學的一種研究方法,是建立在實地調查(Field Research)基礎下第一手觀察和參與之中的關于社會習俗和文化的描述方法(唐魁玉等,2017)。在樂高培訓課程中,教師帶領學生進行樂高機器人的搭建以及相關STEM知識探究,課程共持續三個小時。四名研究者使用帶有三角架的數碼攝像機和三臺移動設備進行課程視頻錄制,獲取研究對象的肢體動作、言語及重要的感官行為,如眼神交流、面部表情等。由于研究中所獲取的視頻數據量較大,因此為更精準理解情感能量中的表現行為,本研究根據如下指標來進行視頻片段選擇:(1)視頻中有學生明顯的動作及清晰的聲音;(2)視頻中包含學生與學生之間或學生與教師之間的交互;(3)視頻中具有比較顯著的片段可以分析學生的情感能量。最終研究者共選出三個視頻片段。為便于深入分析,研究者選擇教師和其中兩名學生作為研究對象(D老師和小藍、小黑)。隨后,四名研究者按照情感能量模型對STEM課堂中的情感能量進行測量,即對所選取的視頻片段進行編碼,定義每組對話,使用陳述性語言描述研究對象的動作,并根據研究對象的語氣與語調進行轉錄,從而進行深入的探究(轉錄表詳見表1)(Hsu et al.,2010),具體轉錄結果見表2、表3、表4。

四、案例分析

本研究所選取的課程中,教師采用任務驅動的方式來進行教學。在課程開始之前,教師為學生提供樂高模型的搭建圖及樂高材料,之后每位學生進行自主的樂高模型搭建。由于學生的先前知識經驗不同,因此在課程活動進行中,學生的表現及與教師的互動都存在差異。本研究所選取的三個片段分別是STEM課程的前期、中期與后期,能較有效地反映整個課堂過程中的情感能量變化。

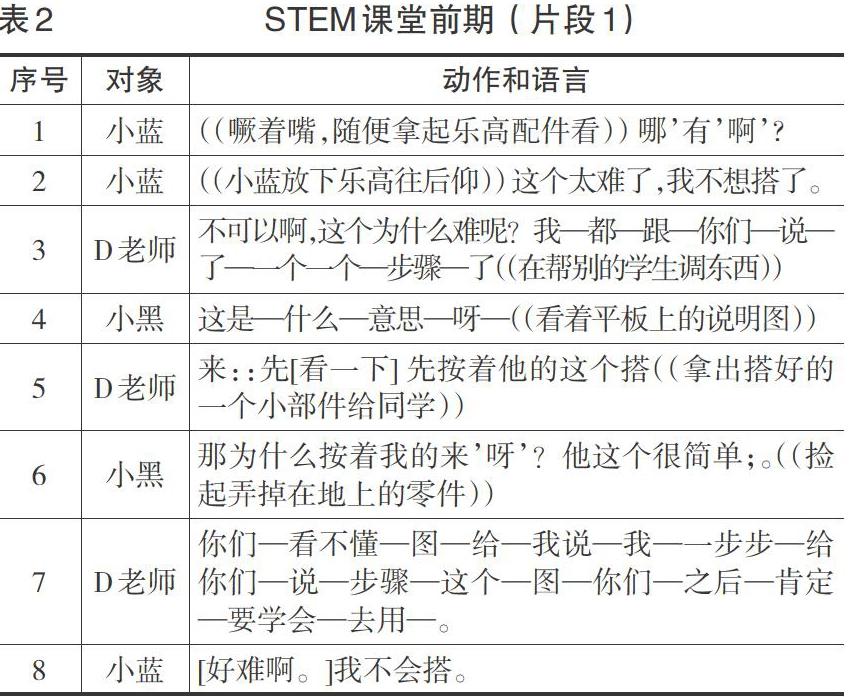

1.STEM課程前期的情感能量變化

片段1中,首先小藍拿著樂高配件看(動作)并開始說話(“哪有啊”),說明他的注意力集中在樂高搭建活動上,因此研究者將樂高搭建確定為主題A;然后小藍表達對這個主題A的情緒(“這個太難了,我不想搭了”),D老師關注小藍的情緒,并給予相應的語言提示(“我都跟你們說了一個一個的步驟了”)。這段持續的簡短對話將小藍和D老師的注意力都集中在主題A上。小黑想要融進與教師的溝通中(看著平板上的說明圖,提問D老師“這是什么意思呀”),但是D老師沒有回應,繼續專注與小藍的交流,并拿出小黑搭建的樂高讓小藍照著搭建。小黑再次嘗試引起教師注意(“為什么按照我的來呀?他這個很簡單”),D老師繼續給小藍進行語言指示(“你們看不懂圖給我說,我一步步給你們說步驟,這個圖你們之后肯定要學會用”),小藍一直沉浸在自己的情緒中(“我不會搭”)。片段1中,很明顯,小黑與小藍和D老師之間出現了離散的情緒。研究者發現,強烈、持續、離散的情緒(如沮喪)與低強度的情感能量是共存的。小藍一直在重復敘述自己不想繼續進行樂高的搭建,而D老師對于小藍的關注延遲了對小黑問題的反饋,小黑則因為問題沒有立即得到解答,且沒有得到團隊中其他人的注意而感到沮喪。在類似的STEM課堂研究環境中,有研究者也同樣發現當學生的目標未能實現時,他們會感到沮喪(King et al.,2017)。這種現象對于研究者有一定的啟示,因為在一個片段中,團體高強度離散情感能量與個體低強度離散情感能量有可能同時存在的。

圖2顯示了一個小強度的帆(用三角形表示情感能量的狀態)。因為片段1中的參與者間有很強的離散情緒,缺少相互吸引和相互溝通交流,這就表明此時他們處于低強度的情感能量中,團隊協作能力和社會凝聚力較低。這種情況也可以被描述為沖突局勢,即參與者之間的身體運動屬于戲劇化形式(小藍放下樂高往后仰)中的不流暢,感覺屬于特質中的負向(-),學生之間存在著沮喪的感覺,想法屬于特質的、模糊的,學生彼此之間沒有共同的想法,無法進行活動主題(樂高搭建),并且每個學生對于活動主題(樂高搭建)都有著不同的理解。低強度的情感能量說明此時需要教師進行學習干預,幫助學生解決關鍵問題,讓學生在STEM課堂中能夠繼續探究學習。

2.STEM課程中期的情感能量變化

片段2中,首先是D老師對小藍的一個關注,想要讓小黑與小藍合作進行樂高的搭建;D老師拍著小黑的衣服,并告訴小藍要像小黑一樣進行觀察學習;小黑一直擺弄著手里的樂高,注意力高度集中,直到D老師拍了一下他的衣服,他才開始注意D老師的動作,滑動小藍的平板并進行樂高搭建流程的講解;此時小黑和小藍一直關注著平板,他們的沉默證明了此時沒有戲劇性的身體運動,小組成員都是一動不動,一言不發的狀態。然后D老師詢問是否理解這個過程,小黑點頭表示通過教師的講解對于樂高的搭建過程從模糊逐漸產生了清晰的理解。此時,D老師繼續引導學生結合圖中的上下面進行觀看,但是小藍對于樂高的搭建過程還是不了解,不能很好地將樂高配件和說明書中的圖片結合起來,所以此時小黑和小藍對于整個樂高搭建活動的理解還是存在分歧的。此時小黑搭建的過程中也出現問題(“搭到這一步就完蛋了”),表明此時情緒的低落;這個過程中,小黑看向小藍,小藍回應(嘆氣)。小黑與小藍的眼神接觸與注意力和共同意識有關(Ca?adas et al.,2012)。小黑和小藍都在等待老師的講解,他們情緒中的分享感覺在此時達到了一個和諧統一的狀態。

圖3顯示了此過程中的情感能量強度帆,情感能量可以被解釋為高強度的。因為小黑和小藍遇到相似問題,并且在教師講解過程中,二者肢體動作一致(面向教師,看著教師的手指在平板上的位置,專心地聽教師的講解),小黑對知識的理解由模糊逐漸變得清晰。學生與教師間的互動增多,小黑和小藍的身體運動也是戲劇化且流暢的,但感覺達到了集體的負向(-),表示兩名學生還是沒有完全理解樂高搭建,需要教師進一步講解或者重復講解之前的知識。這表明在想法維度上,小藍和小黑達到了一個集體的模糊的狀態,即感覺樂高搭建很難操作。高強度的情感能量表明此時學生之間存在對知識的共同渴望,想要完成樂高模型的搭建,學生學習過程到達了比較重要的階段。

3.STEM課程后期的情感能量變化

片段3以小藍擺弄著手里的樂高,向老師提問開始(“老師,這個怎么弄啊”),此時小藍的情緒還是處于低落期(噘著嘴)。D老師回應讓小藍自己仔細研究,小藍拒絕探索,情緒沮喪(放下樂高,嘆氣);小黑提示看說明圖。D老師引導小藍理解平板上的說明圖,小藍的情緒還是低落(“我研究不了”);小黑加入觀看老師的講解,并動手操作;D老師利用問題引導(“中間一根是幾單位啊”“它這里有凸出來么”),小藍的思索還是很慢;D老師再進一步提示(“這一根”),然后走向其他的同學;小藍追問(“這個是幾的”,) D老師反饋(“3單位呀”)。

本片段中,顯而易見,D老師一直試圖引導小藍,讓他進行自己的探索,而不是直接給出答案。整個片段的情感能量都不是很強,教師主要是調節小藍在課堂上的情緒,試圖改善其在課堂中表現。雖然小藍對于樂高的搭建一直感覺很難,但在最后依舊按照D老師的要求完成了活動。如圖4,本片段的情感能量強度比較低,教師只針對小藍搭建樂高的狀態進行講述,小黑自己做自己的,此時共同注意力和身體動作不同步,D老師與小藍的交流有著很強的情緒波動。

圖4顯示了此過程中的情感能量強度帆。可見,在STEM課堂末期時,隨著教師對于個別樂高搭建問題的指導,學生的樂高搭建問題得到了解決,并且教師和小藍間的情感交互達到了整個課程的巔峰。同時,小黑也已經成功搭建出樂高模型。此時大家的身體運動是戲劇化不流暢的,感覺是特質中性的,想法是特質正式的,且情感能量又再次恢復到低強度狀態。課堂中學生完成樂高搭建,對于課堂中所應用的概念也達到了理解吸收的層次;教師進行課堂總結,實現課堂教學效果。

4.不同階段的情感能量變化

圖5顯示了情感能量的變化圖。從身體運動的維度來分析,STEM課堂的前—中—后期學生的身體動作都是戲劇化形式,并由不流暢發展成流暢,這說明情感能量可以更好地幫助學生之間的團隊協作,讓學生間的動作達到統一的效果。從感覺維度進行分析,對于樂高搭建,學生在課程初期是特質的負向感受;課程中期,學生集體感受到樂高搭建的難度,表現出集體沮喪的負向情緒;課程后期,理解力強的同學完成了課程活動,在感覺維度上達到了中性的,甚至在部分情況中可能會出現正向(+)的積極感覺;理解力較弱的同學隨著老師的指導也達到了特質的中性感覺。從想法維度分析,課堂前期學生之間是特質的模糊的想法,說明學生對于樂高搭建的關鍵步驟還沒有理解,并不明白其中涉及到的原理;課堂中期學生之間達到了集體的、模糊的想法(學生間眼神的交流);課堂后期,隨著老師的講解、幫助以及個別輔導,學生都完成了樂高搭建,此時學生之間的想法變成特質正式的。

五、案例總結

在上述案例分析中,研究者基于情感能量模型,探究了學生在STEM科學活動探究和互動過程中的情緒體驗,并對比了不同學習片段學生的情緒差異。在第一個片段中,學生對樂高套件不了解,當學生被要求做有挑戰的事情時,學生的態度是低落的,學生之間的觀點是離散的,此時學生們處于戲劇性的、低強度的情感能量狀態。另外一種比較低的情感能量出現在產生認知理解困難的時候,該狀態會降低社會交流的流暢性。STEM課堂活動的前期,小藍對于樂高搭建感到沮喪,但他這種個人情感對情感能量的影響相對較小。也有學者認為,個體產生的短暫離散的情緒體驗,可能會覆蓋持續的情感能量體驗(Collins,2014)。在第二片段中,小黑和小藍有著一致的身體動作和想法,相互關注對方對于樂高搭建的看法,并同時就遇到的困難向老師提問,表現出高強度的情感能量。這說明學生此時正處在對知識進行建構與理解的過程中。第三個片段中,教師持續對小藍進行關注,引導小藍進行問題思考并指導他進行樂高搭建,最終小藍和小黑都成功搭建出樂高模型,這時學生恢復到低強度的情感能量狀態。

從不同片段的情感能量分析中,研究者發現共同知識產生于小組高強度情感能量的狀態。同時,本研究證明了情緒對于STEM課堂的影響,并再次證明學生理解知識是有過程的。情感能量這一概念化的模型使研究者能同時了解團體和個體的思維以及情緒體驗的互動過程。研究者認為,在情感能量中,認知—認識論元素總是嵌入情境情感中(燕國材,1988)。因此,如果從情感能量的角度來審視學習,可能會更好地理解學生是如何進行科學知識學習的,而這種強調情感能量的教學方法可能會更好地提升學生科學學習的參與度。

盡管本研究分析的STEM課堂活動片段是局部的、暫時的,但通過民族志的方法,以及通過語句、語調、動作等定義了片段描述的規則,確保了片段分析的有序性、結構性和科學性。這種方法不僅幫助研究者了解了STEM課堂中的師生互動情況,更重要的是幫助研究者了解了課堂中學生情緒體驗的不同方式,及情緒如何影響學生在STEM課堂中的教與學。這對于科學教育來說非常重要,因為它打破了傳統的思維觀念,如人們普遍認為科學家傾向于情感中立,甚至科學研究是沒有情感的(Davis et al.,2018)。

六、討論與結論

本研究主要通過民族志的方法對STEM教育情境下的樂高課堂進行了細致的描述與分析。通過該研究,研究者發現STEM課堂中情感能量有戲劇性和非戲劇性的波動,并分析了處于高強度情感能量和處于低強度情感能量的具體情況。如在第一個片段中,學生因任務太難、群體之間缺乏溝通交流而感到沮喪,產生了強烈、持續、離散的個人情緒(缺乏集體情感),這可以被解釋為戲劇性的、低強度的情感能量。這與戴維斯等之前的研究發現一致(Davis et al.,2019):特定文化實踐中,當戲劇性的低強度情感能量展開后,學生會發生明顯的變化。這種情感能量的體驗會隨著課程的深入而發生變化。在第二個片段中,教師向學生講解操作,學生的肢體動作都指向教師,學生間交流流暢并提出自己的想法和疑問,這可以被解釋為高強度的情感能量。在這一階段,學生的概念由模糊轉變為清晰。按照戴維斯等的研究,這是因為隨著挫敗感的強度逐漸減弱,情感能量的強度有了明顯的增強,同伴之間的交流和共同解決問題過程產生極大的凝聚力(Davis et al.,2019)。這說明知識形成于學生高強度情緒能量時,情緒差異會影響學生的學習效果。這與Pelch(2018)的研究結果一致。這一發現是非常有意義的,未來STEM課堂中可通過調節學生課堂情緒來提升學生對于科學知識的理解。可見,認知、認識論和情感能量間的相互作用,對學生在學校科學情境下形成新的思維方式有著非常重要的作用(Bellocchi,2017)。

研究發現,學生的情感能量與其課堂表現存在緊密聯系。當學生在做有挑戰的事情,表現出低落態度以及離散觀點,此時情感能量是戲劇性的、低強度的,教師應提供一定的教學支持,通過一定的干預措施去激勵學生探究。同時,研究者還發現知識的產生是在小組的情感能量處于高強度的時候。這與之前研究科學課中小組協作能促進學生對知識的獲得的結果一致(Hinckley et al.,2007)。此外,本研究還發現與加納(Garner)等一致的結論,即將情感注入STEM學習中會增強學生的學習興趣和潛力(Garner et al.,2018)。可見,本研究中所采用的情感能量模型,可以通過學生的課上表現來了解學生個人以及小組的情緒變化,從而為改善教學提供參考,為促進學生在STEM課堂上的學習提供支持。

然而本研究在對實驗結果進行轉錄編碼時,完全參照情感能量模型中的英文編碼表,忽略了中文對話中除了語氣停頓之外,漢字本身帶有的一些情感表達詞匯,因此無法分析情感能量的所有變化是這一研究存在的局限。另外,本實驗僅選擇了情感能量變化較大的片段進行重點分析與詮釋,忽略了情感能量變化較平淡的對象,故探討情感能量波動的研究中,對參與度明顯較弱的研究對象開展的研究較為欠缺。

參考文獻:

[1]陳艷君,劉德軍(2009).焦慮情緒對英語聽力的影響[J].南華大學學報(社會科學版),10(3):97-100.

[2]程秀蘭(1994).關于學生課堂情緒的探討[J].數學教學通訊,(1):8.

[3]高照,李京南(2016).中國學習者英語課堂焦慮情緒對比:翻轉vs.傳統[J].外語電化教學,(1):37-42.

[4]李嗣威(2014). 基于情感能量的情緒心理模型研究[D].南京:南京理工大學.

[5]劉世文(2001).焦慮情緒對提高英語聽力能力的影響[J].集美大學學報(哲學社會科學版),(2):96-100.

[6]羅希哲,蔡慧音,陳錦慧(2015).高中女生在STEM情緒專案式學習之創造歷程研究[J]. 高雄師大學報:自然科學與科技類, (39):63-84.

[7]喬云,楊杰慈(2011).喚醒良好課堂情緒,建立和諧師生關系[J].中國校外教育,(7):42.

[8]秦瑾若,傅鋼善(2017).STEM教育:基于真實問題情景的跨學科式教育[J].中國電化教育,(4):67-74.

[9]唐魁玉,邵力(2017).微信民族志,微生活及其生活史意義——兼論微社會人類學研究應處理好的幾個關系[J].社會學評論, (2):78-87.

[10]王靜(2011).認知情感化設計的哲學探討[D].太原:山西大學.

[11]王小慧(2010).學生視角下的有效大學英語教師課堂反饋研究[J].河西學院學報,26(1):116-119.

[12]徐海娣(2013).走出誤區 點亮課堂——淺談情緒在課堂教學中的重要性[J].中學課程輔導(江蘇教師),(17):77.

[13]燕國材(1988).關于非智力因素的幾個問題[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),(4):134-139.

[14]姚玉峰(2016).調控學生課堂情緒 開展地理有效教學[J].科普童話,(24):59.

[15]岳霞(2010).漢語課堂情緒調節策略研究[D].濟南:山東大學.

[16]趙玉鵬,劉則淵(2009).情感、機器、認知——斯洛曼的人工智能哲學思想探析[J].自然辯證法通訊,31(2):94-99,112.

[17]鄭雪娜(2016).小學數學課堂與學生情緒調動[J].中國校外教育,(34):121,126.

[18]朱殿慶,張建新(2017).學業情緒對數學成績的影響:智力的調節作用[J].中國臨床心理學雜志,25(2):355-358,362.

[19]Bellocchi, A. (2017). Interaction Ritual Approaches to Emotion and Cognition in Science Learning Experiences[M]// Bellocchi, A., Quigley, C., & Otrel-Cass, K. (Eds.). Exploring Emotions, Aesthetics and Wellbeing in Science Education Research. Cultural Studies of Science Education(Vol 13). Springer, Cham:85-105.

[20]Ca?adas, E., & Lupiá?ez, J. (2012). Spatial Interference Between Gaze Direction and Gaze Location: A Study on the Eye Contact Effect[J]. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(8):1586-1598.

[21]Collins, R. (2014). Interaction Ritual Chains[M]. Princeton University Press.

[22]Davis, J. P., & Bellocchi, A. (2018). Objectivity, Subjectivity, and Emotion in School Science Inquiry[J]. Journal of Research in Science Teaching, 55(10):1419-1447.

[23]Davis, J. P., & Bellocchi, A. (2019). Undramatic Emotions in Learning: A Sociological Model[M]// Emotions in Late Modernity. Routledge (Taylor & Fancis):114-128.

[24]Garner, P. W., Gabitova, N., & Gupta, A. et al. (2018). Innovations in Science Education: Infusing Social Emotional Principles into Early Stem Learning[J]. Cultural Studies of Science Education, 13(4):889-903.

[25]Hinckley, T. M., Linnell, N., & Fridley, J. et al. (2007). The Use of Technology to Support Classroom Discussion and Active-and Group-Learning in Environmental Science Classes (Session: OOS 17-3)[Z]. Poster Presented at Joint Annual Meeting of the Ecological Society of America and the Society for Restoration Ecology. San Jose, CA.

[26]Hsu, P. L., Van Eijck, M., & Roth, W. M. (2010). StudentsRepresentations of Scientific Practice During a Science Internship: Reflections from an Activity-Theoretic Perspective[J]. International Journal of Science Education, 32(9):1243-1266.

[27]King, D., Ritchie, S. M., & Sandhu, M. et al. (2017). Temporality of Emotion: Antecedent and Successive Variants of Frustration When Learning Chemistry[J]. Science Education, 101(4):639-672.

[28]Pelch, M. (2018). Gendered Differences in Academic Emotions and Their Implications for Student Success in STEM[J/OL]. International Journal of STEM Education 5,33. https://doi.org/10.1186/s40594-018-0130-7.

收稿日期 2020-12-01責任編輯 汪燕

Abstract: STEM education has become the mainstream of interdisciplinary teaching. However, at present, the research methods on studentsSTEM classroom emotions in China are mainly quantitative such as the questionnaire survey, with less qualitative research. Questionnaire survey, as a means of after-class detection, reduces the authenticity of the exploration of students intuitive emotional changes. And although emotions are expressed through individuals, they act on and are influenced by everyday social interactions. Emotional Energy, which describes the outcome of social interaction in micro-social environments, can reflect the emotional experience of individuals or groups after successful social interaction, which is helpful for people to analyze the interaction between emotion and cognition from the perspective of sociology. Based on the emotional energy model and ethnographic observation methods, the students in a LEGO class were studied. The analysis of emotional state shows that: (1) There are dramatic and non-dramatic fluctuations of emotional energy in STEM courses, and such emotional energy experience will change with the deepening of the course; (2) Studentsemotional energy is closely related to their classroom performance; (3) High-intensity group emotional energy is more conducive to the understanding of scientific knowledge; (4) Putting emotion into STEM learning will enhance studentsinterest in learning. Therefore, teachers should pay attention to the regulation of studentsemotions in class, take certain teaching support or intervention measures to encourage students to explore and cooperate in groups, and hence to improve the quality of STEM teaching.

Keywords: Emotional Energy; STEM Education; Qualitative Research; LEGO Lessons; Classroom Observation