虛擬現實技術教學效用模型建構與實效驗證

華子荀 歐陽琪 鄭凱方 蔡錦賢

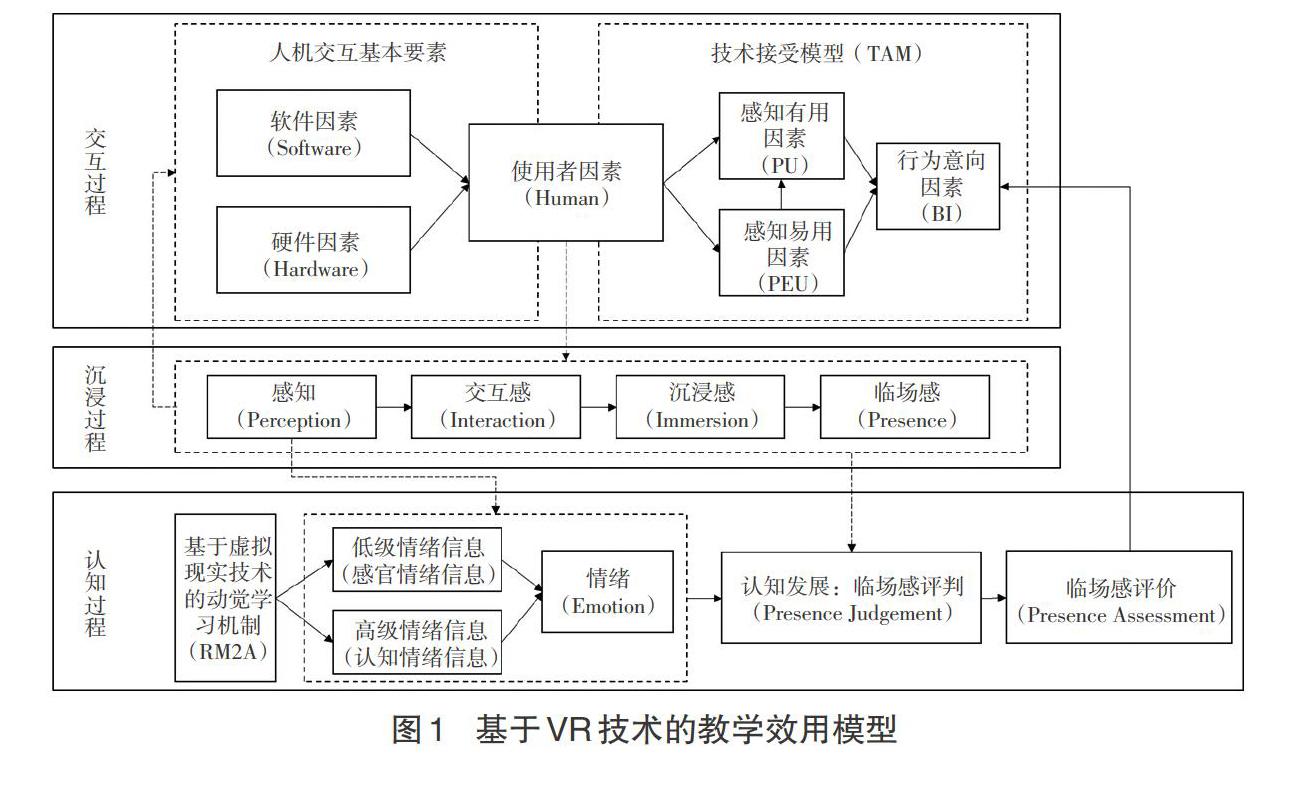

摘要:虛擬現實(Virtual Reality,VR)技術因在交互性、沉浸性和認知性方面具有獨特優勢而被認為是一種能夠促進教育教學發展的新型手段,但是,VR技術在教學中發揮效用的內在機制還有待深入考證。教學效用是衡量技術能否發揮教學效果及其程度的指標,具體包括學習參與、教學效率和教學效果三個維度。結合VR的技術優勢和教學效用維度、經由理論演繹建構的基于VR技術的教學效用模型(VR-E3 Model),聚焦于研究VR的交互過程、沉浸過程和認知過程三方面效用。其中,影響交互性效用的因素包括軟件因素、硬件因素、感知有用性、感知易用性、行為意向、學習者特征等;影響沉浸性效用的因素包括感知、交互感、沉浸感、臨場感等;影響認知性效用的因素包括情緒信息、知識建構、認知發展等。經過實證研究檢驗表明,該模型具有較好的理論解釋力;VR技術產生教學效用的首因要素是教師的教學行為意向;VR技術因軟硬件的差異,會為使用者帶來不同的交互體驗;學校在配置VR設備時應從教學需求和成本投入兩個維度進行綜合考量。

關鍵詞:虛擬現實技術;教學效用模型;模型建構;熵值法

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2021)02-0043-10? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.02.005

作者簡介:華子荀,博士,講師,廣東第二師范學院教師教育學院(廣東廣州 510303);歐陽琪,正高級教師,廣州市天府路小學(廣東廣州 510630);鄭凱方,中級教師,廣州市番禺區直屬機關幼兒園(廣東廣州511400);蔡錦賢,碩士研究生,廣州大學教育學院(廣東廣州 510006)。

一、研究背景與問題

虛擬現實(Virtual Reality,VR)是一種利用計算機模擬的虛擬環境,實現虛擬與現實相互結合的技術手段,其在教學領域的應用主要解決“進不去、看不見、動不了、難再現”的教學重難點問題(華子荀,2019)。VR技術的教學優勢主要體現在能夠為學生提供視覺、聽覺、動覺、觸覺的體驗,其對學生學習的促進程度可以用“教學效用”來體現。教學效用包含學習參與(Engaging)、學習效率(Efficient)、教學效果(Effective)三方面內容(Kim,2008;Merrill,2009;Hoffman,2014)。VR技術的教學效用在這三個方面都有所體現:首先,虛擬環境支撐的學習情境可以讓學習者更全面地觀察事物,有助于提高學生參與學習的動機與興趣(何聚厚等,2019);其次,基于VR的資源設計能夠為物理、化學等課程提供有效支撐,將抽象的學習內容可視化和形象化(蔡蘇等,2016),有助于提高教學效率;最后,在虛擬仿真環境中,教學內容經重新設計后便于向學習者傳遞知識,同時模擬操作也有助于學習者對知識的理解和掌握(徐鵬等,2016),從而達到提高教學效果的目的。

虛擬現實作為擴展現實的重要組成部分,不再局限于VR的基本理念,而是與多種類型的技術和設備相互融合(Fast-Berglund et al.,2018),但是,這種多設備融合的VR技術越復雜,就越難以明確究竟是何種因素在教學中發揮效用。因此,開展VR技術教學效用機制的研究,有利于應對當前課程體系及STEAM跨學科融合面臨的挑戰,更好幫助學習者在虛擬環境中獲得擬真的體驗和實踐經驗,進而為學生的理論學習與實踐探索提供溝通橋梁。具體而言,本研究以VR技術的教學效用作為命題進行探究,提出如下研究問題:

(1)學習者視角下VR技術發揮教學效用的核心因素有哪些?

(2)VR技術影響教學效用的核心因素之間具有怎樣的關系?

(3)不同VR技術實現方式所產生的教學效果如何?

二、相關文獻綜述

VR技術的交互性、沉浸性和認知性等基本特征(劉德建等,2016)解釋了學習者利用VR技術進行人機交互、交互產生沉浸、沉浸促進認知的作用機制。其中,VR作為一種人機交互工具有助于提高學習者參與學習的積極性,作為一種學習輔助工具有助于使學習者產生沉浸體驗進而提高教學效率,作為一種認知發展工具有助于促進學習者建構知識并提高教學效果。

1.VR作為一種人機交互工具

視覺模擬是VR技術的重要人機交互中介。人機交互系統一般包括交互設備、交互軟件和人的因素三部分(孟祥旭,2010)。硬件和軟件對使用者的影響是VR技術實現人機交互的基本互動機制。一般來說,VR技術的硬件因素包括設備形態(Burdea et al.,1996)、成本因素(Borrero et al.,2012)與技術特性(Baritz et al.,2007),軟件因素包括軟件適用性(王曉春等,2009)、情境輸入特性(廖宏建,2014)、學習資源(馬建榮等,2012)等。

以使用者為中介因素,可以讓學習者評價虛擬現實的適用性,這一機制可以用技術接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)來解釋。技術接受模型包括感知有用性(Perceived Usefulness,PU)、感知易用性(Perceived Ease of Use,PEU)和行為意向(Behavioral Intention,BI)三個核心要素(Lee et al.,2003)。在TAM理論框架下,有學者提出將個體差異、系統特征、社群影響、便利條件、動機、經驗等作為TAM三個核心要素的子要素(張思等,2014)。因此,VR作為一種人機交互系統應包括硬件和軟件兩大因素,在TAM框架下,學習者可以評價虛擬現實技術的有用性、易用性和行為意向。

2.VR作為一種學習輔助工具

當使用者產生較強的感知有用性和感知易用性時,他們使用該技術的行為意向就越明顯,而使用者的這種感知來自于視覺、聽覺和觸覺所引發的“示能性”。示能性是一種客體屬性,是由主體對客體的感知所觸發的(沈夏林等,2019)。利用VR技術輔助學習者的學習即是調動學習者的感官體驗,當學習者看到、聽到、觸到虛擬對象時,即可實現由感知到理解、再到鞏固的意義建構(劉衡等,2013)。

在建構主義學習理論的指導下,有學者提出VR技術對學習者產生的沉浸體驗程度包括交互感(Interaction)、沉浸感(Immersion)和臨場感(Presence)(Huang et al.,2010)。其中,交互感是指由簡單的交互機制所引發的與虛擬物體、事件、場景之間的互動。虛擬現實的交互是現實世界的映射,即讓學習者通過操作與反饋的相互作用來實現深刻認知與反思(廖宏建等,2013)。沉浸感是指通過由交互對象引發的動覺行為,讓學習者產生某些經驗或能力上的變化。營造沉浸感是VR技術發揮作用的重要方式,依據環境模擬程度的不同,可以使學習者產生由感官沉浸到意識沉浸的進階(孔少華,2019)。臨場感是指通過復雜場景使學習者產生對虛擬場景的擬真體驗,并通過不斷的感覺增強和多人互動使學習群體產生協作與分享的經驗。這種臨場感是人類感官與虛擬輸入、輸出之間匹配的結果,它又可分為空間臨場感和社會臨場感兩種類型(Kim et al.,2014)。因此,VR作為一種學習輔助工具,通過調動學習者的感知實現知識的學習,進而又由感知向交互感、沉浸感和臨場感不斷進階,交互程度不斷提高,學習深度不斷加強,最終實現臨場感的高階體驗。

3.VR作為一種認知發展工具

VR通過調動學習者感知產生交互感、沉浸感、臨場感的進階,這是VR作為一種認知發展工具在認知性上的體現。還有研究者提出VR技術對學習者心理變化的影響(Diemer et al.,2015),即在產生臨場感的過程中,沉浸感作為外部因素,與感知作為內部因素共同喚醒情緒,在此基礎上,情緒將發揮重要作用并引起認知的發展,具體表現為臨場感評判和臨場感評價兩個方面。情感教學理論將情緒作為人類情感產生的基本單元。作為一種可操作的對象,情緒可分為低級情緒信息(或感官情緒信息)和高級情緒信息(或認知情緒信息)(張奇勇等,2013),而重構的虛擬世界為學習提供了可控的感官情緒信息來源(楊雪等,2012)。

在另一項關于VR促進學習者認知發展的研究中,研究者提出了基于VR技術的動覺學習機制(RM2A),包含同化(Assimilation)、順應(Accommodation)、機械學習(Rote Learning)與意義學習(Meaningful Learning)四種要素(華子荀,2019)。其基本原理是,學習者首先學習由VR技術引發的感官情緒信息,當同化知識與順應知識發生相互作用時,就會引發學習者產生認知情緒信息。因此,使用VR技術的過程,會使學習者產生感知、交互感、沉浸感和臨場感,而情緒是由感知到臨場感逐步發展的基礎。動覺學習機制中機械學習與意義學習又能分別代表感官情緒信息和認知情緒信息,這從另一個側面解釋了由VR互動所引發的學習者認知發展的過程。

三、研究模型構建

通過對VR技術的教學效用研究現狀進行梳理發現,VR技術自身的硬件和軟件會影響學習者的使用方式,學習者利用VR設備進行學習,逐步由感知發展到交互,再到沉浸和臨場感的產生,最終促進學生認知的發展。據此,本研究建構了基于VR技術的教學效用模型(VR-E3 Model),如圖1所示。

該模型指出,學習者在使用VR技術的過程中,首先會認識和使用該設備,其次是對軟硬件設備進行操作,最后在人機交互過程中掌握學習資源所傳達的知識及其意義。該模型通過將教學效用的三種特性(即學習參與(Engaging)、學習效率(Efficient)、教學效果(Effective),構成教學效用的表征E3)與VR技術的三種特征(即交互性、沉浸性、認知性)相融合而成。該模型包含交互過程、沉浸過程和認知過程三個循環流程。

第一,交互過程。該過程是學生使用VR技術進行學習的第一層次,從人機交互的角度分析VR技術軟硬件因素對學習者的影響,在技術接受模型(TAM)框架下分析學習者使用具體的VR設備所產生的感知有用性、感知易用性和行為意向。

第二,沉浸過程。該過程旨在解釋學習者使用VR技術所產生的感知變化。在人機交互過程中,學習者使用軟硬件設備首先會產生感知,隨著參與的深入,感知會逐漸演化為交互感和沉浸感;通過不斷的操作、互動、反饋,學習者將由感官沉浸發展到意識沉浸,逐步實現對VR內容的深度學習,最終產生最高階的學習體驗,即臨場感。

第三,認知過程。該過程旨在從情感教學理論視角分析學習者使用VR設備的情緒變化,探索學習者內部認知的改變。學生利用VR進行學習的過程會產生情緒信息,包括低級情緒信息(對應感官)和高級情緒信息(對應認知),這兩類信息的接收過程可以視為機械學習和意義學習。在情感教學理論的指導下,學生由感知發展到臨場感的過程中,情緒對引起認知的發展發揮著重要作用,具體表現為臨場感評判和臨場感評價。因此,情緒信息的變化也可以解釋學生認知發展的變化,同時由情緒信息變化引發的積極態度也有助于促進交互過程的行為意向。

四、研究設計與實施

1.研究假設

根據本研究提出的三個研究問題,筆者運用基于VR技術的教學效用模型嘗試從三個方面進行探索,由此提出如下三個研究假設:

假設1:基于VR的交互過程能夠有效支撐學習者的沉浸過程,即產生的教學效用促進了學習參與;

假設2:基于VR的沉浸過程能夠有效支撐學習者的認知過程,即產生的教學效用提高了教學效率;

假設3:基于VR的認知過程能夠有效支撐學習者的交互過程,即產生的教學效用提高了教學效果。

2.問卷設計

依據基于VR技術的教學效用模型,主要從交互性效用、沉浸性效用和認知性效用三個方面進行評價設計。對于交互性效用的評價,包括設備測評和使用者測評兩個部分,其中,設備測評即測評設備的基礎屬性,使用者測評可通過使用者的反饋、自評等方式完成(李洪修等,2019)。由于基于VR的交互過程還涉及感官體驗、感知、情緒等主觀因素,要想準確評價VR的教學效用難度較高(史力范,2017)。為了降低調查對象的主觀偏差,本研究設計了《基于VR技術的教學效用調查問卷》,在問卷編制過程中,圍繞VR技術教學效用模型中交互性、沉浸性、認知性三類要素及其子因素進行了7級李克特問卷設計,其問卷結構如表1所示。

3.研究工具設計

作為一種人機交互工具,VR設備對使用者的影響層次是不同的,軟硬件的不同設計對教學效果產生的作用也不盡相同。因此,驗證VR的教學效用需要對不同類型的VR設備進行劃分,以檢驗各種類型的VR設備所產生的教學效用及其差異。

Wloka(1995)根據人機互動方式將VR設備劃分為多維輸入類、多維輸出類、多維參與類、動態虛擬世界四種類型。也有研究者從使用者感官調動的視角將VR設備劃分為動作捕捉、虛擬導航、視覺模擬、聽覺模擬、觸覺模擬等類型。本研究根據當前中小學校普遍采用的VR設備及其教學形態進行分類,形成了如表2所示的6種VR技術類別以及本研究選用的案例設備。

案例設備的選擇以通用性為標準。VR+AR模擬設備(VR+AR Haptic Display,VAHD)選取陜西歷史博物館AR掃描卡和百度AR進行實驗,上述設備具有成本低、體驗好、穩定性高的特點;頭戴式視覺模擬設備(Head-based Visual Display,HVD)選取Pico Neo VR進行實驗,該設備是一體化頭戴式VR設備,提供了較好的學習資源,能夠為學習者制造沉浸式學習體驗;手機支持視覺模擬設備(Phone-based Visual Display,PVD)選擇Google Cardboard進行實驗,該設備的優點是依托手機即可實現高端VR眼鏡所制造的臨場感,具有成本低、開源性高的特點;視聽互動模擬設備(Visual-Audio Interaction Display,VAID)選擇Switch Labo VR進行實驗,該設備能夠為使用者提供較好的娛樂互動性體驗,其互動游戲可融入多種課堂活動中;動作捕捉式模擬設備(Position Tracking Display,PTD)選擇Leap Motion進行實驗,該設備是一款體感互動裝置,可以與VR眼鏡配合使用,且提供了開發者工具包,具有較好的開源性;整合式觸覺模擬設備(Multiple Haptic Display,MHD)選擇ZSpace進行實驗,該設備能為課堂提供一體化的交互體驗工具包,且設備本身包括多個學段和學科的互動資源,教學資源支持性好、互動性強。本研究選取的VR設備見圖2。

4.研究實施

本研究選取廣州和深圳兩地基礎教育一線教師共86人為實驗對象。研究者首先向參與教師闡明本次調查的目的,之后分別針對6個類別的設備進行解說和演示,要求每位教師用3個小時左右的時間分別體驗6個VR設備,并對6個設備的安裝細節、資源內容、使用方式進行充分了解。當教師完全理解其內容后,在工作人員的輔助下填答《基于VR技術的教學效用調查問卷》。同時,在調查對象體驗VR設備的過程中,工作人員收集其設備安裝時長、體驗時長、虛擬教學時長、協作時長和對設備的主觀評斷等數據。

本次實驗共發放86份問卷,最后回收有效問卷86份。從基本信息來看,男教師占比25.6%,女教師占比74.4%;受訪教師年齡30歲及以下占比55.8%,31~40歲占比34.9%,其他占比9.3%;學歷層次上,本科學歷占比76.7%,研究生學歷占比20.9%,其他占比2.4%;教師多為小學學段(74.4%),學科涉及語文(22.1%)、英語(12.8%)、數學(11.6%)、信息技術(8.1%)、科學(8.1%)、美術(7.0%)、音樂(4.7%)、體育(4.7%)等;多數教師體驗過同類VR設備(67.4%),但絕大部分教師缺乏用VR進行教學的經驗(94.2%)。

五、數據分析

1.VR技術教學效用因素分析

通過問卷調查,研究者對受訪教師使用6種VR設備的教學效用進行了驗證,從回收的數據來看,該問卷的Cronbachs α信度系數為0.88,表明問卷信度較高;綜合6種設備在各二級因素的平均得分可知,受訪教師對交互性效用、沉浸性效用、認知性效用的各因素均給予了較高的評價(如表3所示)。

在交互性效用方面,感知有用性和行為意向得分較高,表明受訪教師在體驗VR設備過程中對該設備持肯定態度,并且具有應用該類設備開展教學的行為意向;然而感知易用性得分較低,表明VR在設備適應、開發適配的教學資源方面仍存在難點。總體來說,感知有用性和積極的行為意向證明了VR技術在促進交互積極性方面有較好的作用。

在沉浸性效用方面,各項因素均獲得較高認同度,表明受訪教師首先應用VR設備進行了視聽動覺感知,之后按照虛擬環境的提示進行互動并產生交互感,逐步由感官沉浸轉化為意識沉浸,從而更加深刻地理解相應交互模塊的內容,最后產生模擬真實環境的擬真體驗。總體而言,感知、交互感、沉浸感、臨場感的得分均較高,證明了VR技術對提高教學效率具有較好的作用。

在認知性效用方面,受訪教師對情緒信息認同度較高,對內外部因素所產生的認知發展也給予較高認同度,但在知識建構方面認同度一般。這源于實驗時間受限不能為受訪教師提供更加完整的互動知識,另一方面源于VR設備本身所提供的資源有限,不能提供覆蓋全部學科和學段的互動知識。總體來說,情緒信息和認知發展的得分較高也證明了VR技術對促進教學效果具有較好的作用。

為進一步探究VR技術教學效用模型的解釋度,研究者對所得數據進行了探索性因素分析,得到KMO測度檢驗值為0.86,Bartlett球形檢驗近似χ2值為3523.20,顯著性p值為0.00,這表明問卷數據適合進行因素分析并且存在相關性意義。探索性因素分析得到數據的解釋度為82%,剔除因素負荷量小于0.6的因子,得到各類因素的負荷量結果(如表4所示)。

根據因素負荷量可知,在交互性效用方面,感知易用性的負荷量最高,表明受訪教師切實認同VR技術對教學的有用性;在沉浸性效用方面,交互感與沉浸感的負荷量較高,表明受訪教師在實際體驗VR技術時產生了較好的交互體驗;在認知性效用方面,認知發展的負荷量相對較高,表明受訪教師認同運用VR技術向學習者傳授知識的教學方式。

總體來說,本研究所選取的6種VR設備在交互性效用、沉浸性效用、認知性效用三方面都獲得了較高的認同度,問卷獲得的數據對VR技術教學效用理論模型解釋度達到82%,各因素的負荷量均在0.7以上,表明該問卷具有較好的信度和效度,也間接證明了該教學效用模型具有較好的理論解釋力,同時也驗證了VR技術在提高學習參與、教學效率和教學效果方面具有重要作用。

2.VR技術的教學效用及其比較

(1)利用熵值反映不同設備類型的教學效用

由于VR技術在實現方式、使用體驗、教學融入等方面存在較大差異,很難用統一的標準進行比較。為解決以上問題,本研究選取熵值法(Entropymethod)進行VR的客觀數據測算和設備比較。熵值法是一種客觀賦權的方法,能夠對無序變量進行有條理的測算(Bulinski et al.,2019),通過計算不同指標值的差異程度確定權重系數,避免人為干擾因素的影響,能夠客觀地反映指標在綜合體系中的重要性(遲紹明,2004)。熵值法的計算采用熵值(e)、數據集無量綱化(Yij)與熵權(wj)三個公式,其中,因素的熵值越小則熵權越大,表明該因素的解釋力越高。

由于所計算熵值的數據更多體現為使用者行為,所以只對使用者的交互過程數據進行熵值計算,而沒有對其沉浸性、認知性過程數據進行計算,這源于人的主觀評判并非無序,而是經過一定的主觀判斷所反映的。6類設備的熵值數據來自受訪教師體驗VR技術的過程。交互性效用數據包括硬件因素數據、軟件因素數據及行為意向數據,其中設備中的硬件安裝、價格、穩定性等為VR設備數據,計量單位為百分比;行為意向中的教學過程、混合教學、教學方式為受訪教師在使用VR設備開展相應模擬動作時的時長數據,維度以分鐘為記錄單位。應用Python實現熵值計算,得到6類設備的熵值、熵權及其綜合評價值的結果如表5所示。

根據熵值、熵權的分析結果,在交互性效用的三類因素中,硬件因素熵權最低(0.1094)、行為意向熵權最高(0.6930),表明受訪教師在使用VR設備時,設備差異對教師的影響是不確定的,但教師行為意向因素具有較高確定性,教師們更傾向于確定該類設備是否能夠支持其教學過程,包括課前、課中、課后的教學支持(A8/A9/A10),線上線下的混合式教學(A11/A12)以及在課堂教學中演示(A13)、實驗(A14)、協作(A15)等方法的支持。

在6類VR設備中,頭戴式視覺模擬設備(HVD)綜合評價得分最高(32.89),其次為整合式觸覺模擬設備(MHD)、虛擬現實+增強現實模擬設備(VAHD)、手機支持視覺模擬設備(PVD)、視聽互動模擬設備(VAID)和動作捕捉式模擬設備(PTD)。針對設備的交互性數據進行的分析表明,6類設備在軟硬件因素的權重占比較低,教師們更關注該設備是否能夠輔助教學;軟硬件因素雖然具有不確定性,但并不代表該因素不重要,設備的易用性、設備附加的教學資源都是支持教學的有效因素,尤其在積極性提升方面,交互性因素具有重要作用。

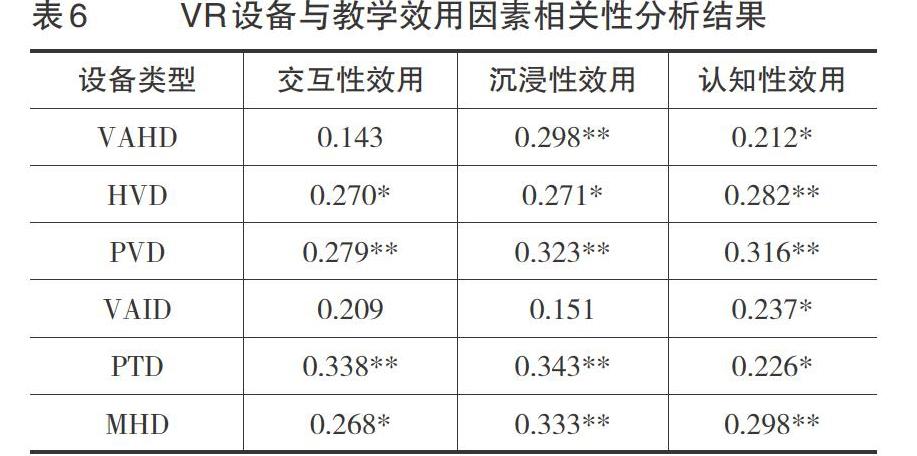

(2)VR設備與教學效用因素的相關性分析

本研究進一步采用相關性分析對不同VR設備在教學效用因素上的表現進行研究,結果如表6所示。

根據相關性計算結果,6類設備在教學效用三個維度上大部分存在相關關系,但其相關性系數介于0.2~0.3,表明其相關性一般。這可能與各類VR設備的特性及其使用體驗有關。例如,VAHD設備以AR卡與智能手機相配合的方式進行,不會涉及太多軟件的使用過程,因而與交互性效用不具有相關性,而與沉浸性效用、認知性效用具有高度相關關系。HVD設備能夠為使用者提供更具沉浸性的體驗,因而在三種效用方面都有相關性,尤其是認知性效用方面,其相關性較高。PVD設備由簡易的頭戴式框架和智能手機組成,要求使用者不斷進行操作和交互,因而與交互性效用、沉浸性效用、認知性效用均存在高相關關系。VAID設備以視聽覺互動為主,本研究選取Switch Labo VR,由于其開源性較低,缺乏合適的教學資源,因而與交互性效用、沉浸性效用不具有相關性,但其互動體驗方式能夠較好地支持學習過程,因而與認知性效用存在相關性。PTD設備以體感互動技術為主,還常常與VR眼鏡配合使用,能夠為體驗者提供較好的沉浸互動,因此其與教學效用的三個方面都具有高相關性。MHD設備整合了虛擬現實、增強現實、體感技術等多種互動方式,提供了整合性的互動體驗,因而其與教學效用的三個方面都具有高相關性。

六、研究結果與結論

1.基于VR技術的教學效用模型構建

教學效用是衡量技術能否發揮教學效果及其程度的指標,具體包括學習參與、教學效率和教學效果。本研究基于VR技術在互動性、沉浸性、認知性方面所具有的特征和優勢,在相關文獻綜述基礎上提出了基于VR技術的教學效用模型(VR-E3 Model)。該模型中的教學效用體現在交互性效用、沉浸性效用和認知性效用三個方面。其中,交互性效用的影響因素包括軟件因素、硬件因素、感知有用性、感知易用性、行為意向、學習者特征等;沉浸性效用的影響因素包括感知、交互感、沉浸感、臨場感等;認知性效用的影響因素包括情緒信息、知識建構、認知發展等。同時,研究通過實證方式、運用探索性因素分析方法驗證了該模型具有較好的理論解釋力。

2.VR技術促進教學效用的機制

VR技術教學效用因素分析結果驗證了本研究提出的前兩個研究假設,發現了影響VR技術教學效用的核心因素及其作用關系。本研究發現,VR技術產生教學效用的首因要素是教師的教學行為意向,有三方面的證據支持這一結果:一是在對6類VR設備的使用數據進行熵值計算得到教師的行為意向熵權最高(69%);二是根據VR技術教學效用模型,使用該設備開展教學的行為意向也受到感知有用性(因素負荷量=0.75)及感知易用性(因素負荷量=0.91)的影響;三是當使用者體驗VR設備時,根據其實現方式不同,將產生不同程度的交互體驗,即感知、交互感、沉浸感、臨場感(其對應的因素負荷量分別為0.78、0.81、0.80、0.77),而沉浸感和臨場感有助于學習者情緒信息的產生(因素負荷量=0.69),情緒信息又能為學習者知識建構(因素負荷量=0.71)和認知發展(因素負荷量=0.79)提供支持。

3.VR技術的實施難點及其解決策略

VR技術因軟硬件的差異,會給使用者帶來不同的交互體驗。對VR設備教學效用數據的熵值計算結果表明,具有較大不確定性的因素是硬件因素(熵權=0.1094)和軟件因素(熵權=0.1977)。對受訪教師的訪談也證明了這一點,他們普遍關注VR技術如何應用于課堂,而硬件安裝、價格因素、穩定性、資源支持、開發難易度等因素會直接影響教學者的使用行為意向,因此,解決軟硬件問題成為VR教學的實施難點。熵值分析與相關性分析表明,本研究提出的研究假設三得到驗證。相關性分析結果為VR的教學實施難點提供了較好的解決方案支持。由于6種VR設備都與認知性效用具有高相關性,因此,解決以上實施難點,應充分考慮教師對VR設備的接受度,初期可以考慮選擇購置成本低、開發難度低、穩定性高的VR設備開展教學,如AR掃描教學卡、Google Cardboard紙盒眼鏡等,這樣不僅能夠激發教師的使用行為意向,也能較好地發揮VR設備在促進認知方面的效果。

4.學校開展VR教學的設備配置方案

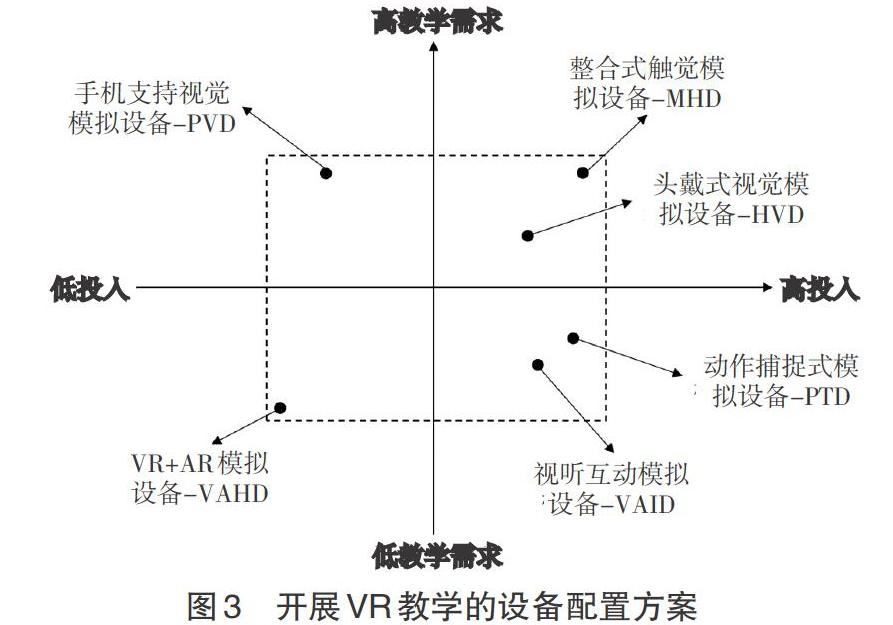

根據熵值計算結果,各類別VR設備綜合評價得分由高到低依次為:HVD設備(wj=32.89)、MHD設備(wj=30.07)、VAHD設備(wj=29.05)、PVD設備(wj=28.56)、VAID設備(wj=27.86)、PTD設備(wj=27.68)。以上6類設備與認知性效用均具有高相關性,實際應用中可按其購置成本高低、開發性難易、資源支持是否豐富等因素進行綜合考量,筆者提供了如圖3所示的教學配置方案,以供教師和管理者參考借鑒。

該方案將學校VR建設需求按照教學需求高低與投入程度高低兩個維度劃分為四種類別。對于低教學需求且低投入的學校,可購置VR+AR模擬設備,其成本低、互動性好,能夠為學生提供基本的VR學習體驗;對于高教學需求且低投入的學校,可考慮采用手機支持視覺模擬設備開展教學,利用VR設備與智能手機相結合,可實現基本的VR沉浸體驗;對于低教學需求且高投入的學校來說,可考慮采購成本略高的動作捕捉式模擬設備或視聽互動模擬設備,這類設備還具有一定的開源性,能夠支撐未來的互動資源開發和課堂活動擴展;對于高教學需求且高投入的學校,可考慮購置頭戴式視覺模擬設備或整合式觸覺模擬設備,這類設備雖然成本較高,但設備本身已經提供了較好的教學支撐資源或方案,能夠有效幫助教師解決學科教學中的重難點問題。

參考文獻:

[1]蔡蘇,王沛文,楊陽等(2016). 增強現實(AR)技術的教育應用綜述[J]. 遠程教育雜志, 34(5):27-40.

[2]遲紹明(2004). 信息熵在原子體系中的應用研究[D]. 昆明:云南師范大學:24.

[3]何聚厚,梁瑞娜,韓廣欣等(2019). 基于虛擬現實技術的深度學習場域模型構建研究[J]. 電化教育研究, 40(1):59-66.

[4]華子荀(2019). 虛擬現實技術支持的學習者動覺學習機制研究[J]. 中國電化教育, (12):16-23.

[5]孔少華(2019). 從Immersion到Flow Experience: “沉浸式傳播”的再認識[J]. 首都師范大學學報(社會科學版), (4):74-83.

[6]李洪修,李美瑩(2019). 基于虛擬現實環境的深度學習模型構建[J]. 中國電化教育, (9):68-73.

[7]廖宏建(2014). 應用Kinect構建英語課堂虛擬教學情境研究[J]. 現代教育技術, 24(3):64-70.

[8]廖宏建,楊玉寶(2013). 體感交互設計及其在三維虛擬實驗中的應用[J]. 遠程教育雜志, 31(1):54-59.

[9]劉德建,劉曉琳,張琰等(2016). 虛擬現實技術教育應用的潛力、進展與挑戰[J].開放教育研究, 22(4):25-31.

[10]劉衡,馮婷(2013). 基于虛擬現實技術的體育教學模式的實踐與思考[J]. 北京師范大學學報(自然科學版), 49(6):649-652.

[11]馬建榮,章蘇靜,李鳳(2012). 基于體感技術的親子互動游戲設計與實現[J]. 中國電化教育, (9):85-88.

[12]孟祥旭(2010). 人機交互基礎教程[M]. 北京:清華大學出版社:15.

[13]沈夏林,張際平,王勛(2019). 虛擬現實情感機制:身體圖式增強情緒喚醒度[J].中國電化教育, (12):8-15.

[14]史力范(2017). 虛擬現實技術在教育領域應用的理性認識[J]. 大連教育學院學報, 33(4):37-38.

[15]王曉春,朱麟,吳立寶(2009). 基于筆交互的教學軟件框架及其應用[J]. 中國電化教育, (1):108-111.

[16]徐鵬,劉艷華,王以寧(2016). 國外增強現實技術教育應用研究演進和熱點——基于SSCI期刊文獻的知識圖譜分析[J]. 開放教育研究, 22(6):74-80.

[17]楊雪,吳雙,宋金剛(2012). 虛擬實驗的感性設計研究[J].中國電化教育, (1):127-131.

[18]張奇勇,盧家楣(2013). 情緒感染的概念與發生機制[J].心理科學進展, 21(9):1596-1604.

[19]張思,李勇帆(2014). 基于技術接受模型的高校教師網絡教學行為研究[J]. 遠程教育雜志, 32(3):56-63.

[20]Baritz, M., Cotoros, D., & Moraru, O. (2007). Virtual and Augmented Reality for Mechanism Motion Modeling in Technical Application[C]// Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Athens, Greece: 54-57.

[21]Borrero, A. M., & Márquez, J. M. A. (2012). A Pilot Study of the Effectiveness of Augmented Reality to Enhance the Use of Remote Labs in Electrical Engineering Education[J]. Journal of Science Education and Technology, 21(5):540-557.

[22]Bulinski, A., & Dimitrov, D. (2019). Statistical Estimation of the Shannon Entropy[J]. Acta Mathematica Sinica, 35(1):17-46.

[23]Burdea, G., Richard, P., & Coiffet, P. (1996). Multimodal Virtual Reality: Input-Output Devices, System Integration, and Human Factors[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 8(1): 5-24.

[24]Diemer, J., Alpers, G. W., & Peperkorn, H. M. et al. (2015). The Impact of Perception and Presence on Emotional Reactions: A Review of Research in Virtual Reality[J]. Frontiers in Psychology, 6:26.

[25]Fast-Berglund, ?., Gong, L., & Li, D. (2018). Testing and Validating Extended Reality (xR) Technologies in Manufacturing[J]. Procedia Manufacturing, 25:31-38.

[26]Hoffman, E. S. (2014). Beyond the Flipped Classroom: Redesigning a Research Methods Course For E3 Instruction[J]. Contemporary Issues in Education Research, 7(1):51-59.

[27]Huang, H. M., Rauch, U., & Liaw, S. S. (2010). Investigating Learners Attitudes Toward Virtual Reality Learning Environments: Based on a Constructivist Approach[J]. Computers & Education, 55(3):1171-1182.

[28]Kim, C. M. (2008). Using Email to Enable E3 (Effective, Efficient, and Engaging) Learning[J]. Distance Education, 29(2): 187-198.

[29]Kim, S. Y. S., Prestopnik, N., & Biocca, F. A. (2014). Body in the Interactive Game: How Interface Embodiment Affects Physical Activity and Health Behavior Change[J]. Computers in Human Behavior, 36:376-384.

[30]Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. (2003). The Technology Acceptance Model: Past, Present, and Future[J]. Communications of the Association for Information Systems, 12:752-780.

[31]Merrill, M. D. (2009). Finding E3 (Effective, Efficient, and Engaging) Instruction[J]. Educational Technology, 49(3):15-26.

[32]Wloka, M. M. (1995).? Interacting with Virtual Reality[M]// Rix, J., Haas, S., & Teixeira, J. (Eds.). Virtual Prototyping. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Boston, MA: Springer.

收稿日期 2021-01-15 責任編輯 劉選

Abstract: Virtual Reality (VR), due to its unique benefits of connectivity, immersion and appreciation, is considered an effective way of promoting studentslearning and the teaching process. However, the mechanism of VR technology effectiveness in teaching still needs further research. Teaching Effectiveness is an indicator to measure how technology method plays a role in the teaching process, including learning engagement, teaching efficiency, and teaching effectiveness. Based on the theoretical research and model construction, this research presents the VR-E3 model, which focuses on the VR interaction, immersion and recognition process. The VR interaction variables include hardware, software, perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention, learnerscharacteristics and etc. The VR immersion variables include perception, interaction, immersion and presence. The VR recognition variables include information of emotion, knowledge construction, recognition development and etc. The VR-E3 model illustrates the VR teaching mechanism well based on data analysis and entropy method. It is found that teachersbehavioral intention is the most significant variable for VR teaching effectiveness. Because of the software and hardware disparity, VR teaching can offer users different immersive experience. And two dimensions of teaching demand and cost feedback should be taken into account for VR facilities allocation of schools.

Keywords: Virtual Reality Technology; VR-E3 Model; Model Construction; Entropy Method